日野商人街道と呼ばれる旧街道を旧西大路村域を探索しながら東へ、車も少なく自転車には走りやすい道なので国道477号線を平子峠へ向かうにはお勧めのルートです。 音羽から県道<182>西明寺水口線で鎌掛(かいがけ)峠を越えて旧鎌掛村域へ、ここでも公民館で訊ねたりしみましたが、新たな道路元標は見つける事はできませんでした。

↑裏側に昭和12年と記された新しい道標が...

鎌掛から県道<41>土山蒲生近江八幡線を南へ、笹尾峠の西側を越える無名の峠ですが、古い溜池の傍を通ったりして雰囲気の良い道で、私の好きな道のひとつです。

←鎌掛から峠に向かって

土山から大原ダム経由で油日へ出る計画でしたが雲行きも怪しいし時間も押しているので県道<24>甲賀土山線と県道<4>草津伊賀線で柘植へ向かう事に、未収の倉歴(くらぶ)越をゲットする為に旧道へ入ろうとしますが、現在の県道が高架でJR草津線を越えているのに対して旧道は線路で分断されていててこずってしまいます。 とにかく倉歴越まで少し登り返す事に。

加太越え大和街道沿いに復元された里程標とともに建つ東柘植村道路元標をゲットして、旧街道を西へ...

←西柘植村道路元標が建っていただろう場所はこうなっていますが、元標は見当たりません。

府中村道路元標が建つ佐那具に着いた頃にはすっかり真っ暗に。

伊賀上野?御斉峠「牛タンとろろ」ツーリングの最後の休憩ポイントでお馴染みの佐那具駅に立ち寄った処で雨が本降りに、上野市街へ走って後数キロウロウロすればセンチュリーランになる距離なのが残念ですが、雨の中暗い道を走るのもとここから輪行で帰途に就く事に。

しかし未知の道路元標を見つけ出す事は今回もできませんでした。

本日の実績、道路元標×6、峠×3、丸ポスト×6、走行距離151.1キロ。

今日見かけた風景から

瓶原村道路元標(京都府相楽郡)

道路元標は恭仁(くに)小学校正門?を入ってすぐの左側に道路に面して建っているので、正面側を撮影するだけなら柵越しに見えるので困る事はない。 たまたまこの日は加茂町の行事で構内のトイレとかが開放される様なので、早朝でなければ裏面を確認する事ができたかも知れない。

湯船村道路元標(京都府相楽郡)

相楽郡湯船村は昭和31年に和束町に編入された。

元標は県道<5>木津信楽線に面した元の小学校跡と思われる場所に建っている。

事の経緯は判らないが、何故か裏面に「木津町道路元標」とある、但し相楽郡木津町には今も木津町道路元標は存在している。

日野町道路元標(滋賀県蒲生郡)

元標は旧街道から県道<41>土山蒲生近江八幡線が土山方面へ分岐する三叉路、興仙寺門前にあるが、塔頂の形状が角錐状になっていて、同じ滋賀県に現存する大津市、木之本町の省令に従った形状とは異なる。

裏面には加工された穴が... 塔頂の形状からも大正時代に建てられた道路元標そのものではなく模して再現されたものかも知れない。 滋賀県にこの形状の元標が他にあるかどうかが興味深い。

ところで旧信楽町と旧水口町で見つけた「県道路?」と記された石標、道路元標より一回りは小さいが塔頂は角錐状である。

東柘植村道路元標(三重県阿山郡)

元標は伊賀越え大和街道の三叉路に明治の里程標を模して再現した木製の標柱と並んで建っている。

CanCan HomePage 更新情報

道路元標探索サイク

今回は未知の道路元標を求めてR166を高見越で松阪方面まで走ろうと企て、色々と下調べをして出掛けてきました... もちろん不発に終わる可能性もあるので若干ヘキサ蒐集や旧街道や峠漁りもプランに盛り込んでいますが(^_^;)

朝東の空が明るくなりかける頃に桜井を出発、と云っても夏至の頃と比べると1時間以上は遅くなり、最初の難関西峠も車が多くなってくるのが憂鬱です、従って伊勢方面へ足を伸ばすのはどうしても5月6月に偏ってしまうのですネ。

西峠を5時半、菟田野松井橋のローソンを7時、宇賀志村と高見村の道路元標をゲットしてから、今日は気分を変えて旧木津(こつ)トンネルまで余分に登り、高見登山口のバス停前で大休憩して高見トンネルを目指し、トンネルを抜けたのは丁度9時、「平成の大合併」と云う愚行で高見トンネルを抜けると今や三重県松阪市、高見越えを下った最初の旧行政村は「波瀬(はぜ)村」です、新しいR166が村を貫いていて今では郵便局やJA等の施設も新道沿いにあり、旧い集落も少し判りにくい位置関係になっています。

西峠を5時半、菟田野松井橋のローソンを7時、宇賀志村と高見村の道路元標をゲットしてから、今日は気分を変えて旧木津(こつ)トンネルまで余分に登り、高見登山口のバス停前で大休憩して高見トンネルを目指し、トンネルを抜けたのは丁度9時、「平成の大合併」と云う愚行で高見トンネルを抜けると今や三重県松阪市、高見越えを下った最初の旧行政村は「波瀬(はぜ)村」です、新しいR166が村を貫いていて今では郵便局やJA等の施設も新道沿いにあり、旧い集落も少し判りにくい位置関係になっています。

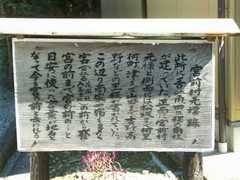

さて「道路元標」ですがネット上で公開されている「大正9年4月1日三重県告示第151号」の写しによると「波瀬村 大字波瀬字町182 小学校前」となっていて尋ねてみると、国道166号沿いにある現在の波瀬町小学校は元の中学校で、元は集落の奥まった処に小学校があったとの事、 小学校跡はすぐ見つかりましたが肝心の元標は見当たりません、ただ小学校から少し下り旧街道が直角に折れる十字路に写真の「里程標」とおぼしき立派な石柱が建っています。

この「里程標」は石製の大きなもので各面に「距津市元標七拾五粁四九壹」「距松阪元標五拾六粁八〇〇」「奈良県界六粁壹〇九」「距川俣村大字七日市拾三粁〇九〇」「昭和三年三月 三重県」とあり「波瀬村」とはありません。

もちろん大正道路法による「道路元標」とは異なる様式ですが、明治時代の「里程標」にしては「昭和三年三月 三重県」は腑に落ちません。

さて「道路元標」ですがネット上で公開されている「大正9年4月1日三重県告示第151号」の写しによると「波瀬村 大字波瀬字町182 小学校前」となっていて尋ねてみると、国道166号沿いにある現在の波瀬町小学校は元の中学校で、元は集落の奥まった処に小学校があったとの事、 小学校跡はすぐ見つかりましたが肝心の元標は見当たりません、ただ小学校から少し下り旧街道が直角に折れる十字路に写真の「里程標」とおぼしき立派な石柱が建っています。

この「里程標」は石製の大きなもので各面に「距津市元標七拾五粁四九壹」「距松阪元標五拾六粁八〇〇」「奈良県界六粁壹〇九」「距川俣村大字七日市拾三粁〇九〇」「昭和三年三月 三重県」とあり「波瀬村」とはありません。

もちろん大正道路法による「道路元標」とは異なる様式ですが、明治時代の「里程標」にしては「昭和三年三月 三重県」は腑に落ちません。

波瀬村の旧い街並み、現在の国道からはちょっと想像できない街並みです、他所者や車も入ってくる事もなく、丸ポストも残っていてタバコの自販機と宅急便の幟が無ければタイムスリップしてしまった様な感覚です。

波瀬村の旧い街並み、現在の国道からはちょっと想像できない街並みです、他所者や車も入ってくる事もなく、丸ポストも残っていてタバコの自販機と宅急便の幟が無ければタイムスリップしてしまった様な感覚です。

国道166号線を東にとり、森村元標の所在を示す「大字森字不殿1-6 辻堂橋東詰」を郵便局で尋ねるとその橋は今では蓮ダムの底に沈んてしまったそうです(現在の辻堂橋)。

川俣村元標の「大字栗野字池ノ添田156-2 役場前」は現在の松阪市役所出張所の向かいとの事で出張所でも尋ねてみますが見つける事はできず、出張所の西隣の食堂のご主人が戦後川俣村役場に勤められていたとの事で訊ねて貰いますが元標には記憶がない様でした。

川俣村域を後にして赤桶(あこう)から未踏の和歌山街道珍布(めずらし)峠へのコースをとります、櫛田川は南側へ蛇行し険しい渓谷となっているためにショートカットでもないのですが旧街道は山越えとなっている様です。

写真の様な雰囲気の良い道が続き、幾つか旧跡の案内板もあり、一応は舗装路なので自転車にはお勧めのルートです。

川俣村域を後にして赤桶(あこう)から未踏の和歌山街道珍布(めずらし)峠へのコースをとります、櫛田川は南側へ蛇行し険しい渓谷となっているためにショートカットでもないのですが旧街道は山越えとなっている様です。

写真の様な雰囲気の良い道が続き、幾つか旧跡の案内板もあり、一応は舗装路なので自転車にはお勧めのルートです。

↑ガードレールも電柱もありません、こんな素晴らしい道がまだ残っているのは感激ものです、欲を云えば櫛田川の流れが少し見えにくいのが残念です。

珍布(めずらし)峠、深い切り通しが印象的です。

珍布(めずらし)峠、深い切り通しが印象的です。

なお峠を東に越えると花岡神社の裏に出て国道166号沿いの道の駅「飯高」のやや東側に出てしまいますので注意。

旧飯高町を構成した4村、最後は宮前村で「大字宮前字宮東655 花岡神社前」とあり、珍布峠を下った処がその花岡神社です。

旧街道らしき道筋の北側に花岡神社(写真左)、真向かいの民家の庭先に案内板が立っています。

(写真右)

旧飯高町を構成した4村、最後は宮前村で「大字宮前字宮東655 花岡神社前」とあり、珍布峠を下った処がその花岡神社です。

旧街道らしき道筋の北側に花岡神社(写真左)、真向かいの民家の庭先に案内板が立っています。

(写真右)

「宮前村元標跡」と記され、内容はここに30cm角4m程の角柱が建っていて、正面に「宮前村元標」、側面には松阪、津、山田(伊勢)、吉野、高野への距離が記されていたとあります。

寸法的には波瀬村のそれと同じ様なのですが、「宮前村元標」と記されていたとは...些か不可解にになってくる。

花岡神社で丁度12時、しかし現行の道路を走っていれば見つかる県道ヘキサと違い、尋ね歩かなければならない元標探しは時間が掛かるし、見つからないとすっかり意気消沈してしまいます。

計画では宮川左岸(北岸)まで南下してから伊勢街道を中川辺りまで北上するつもりでしたが、とてもそんな時間の余裕はないので一路東へと向かう事にします。

「宮前村元標跡」と記され、内容はここに30cm角4m程の角柱が建っていて、正面に「宮前村元標」、側面には松阪、津、山田(伊勢)、吉野、高野への距離が記されていたとあります。

寸法的には波瀬村のそれと同じ様なのですが、「宮前村元標」と記されていたとは...些か不可解にになってくる。

花岡神社で丁度12時、しかし現行の道路を走っていれば見つかる県道ヘキサと違い、尋ね歩かなければならない元標探しは時間が掛かるし、見つからないとすっかり意気消沈してしまいます。

計画では宮川左岸(北岸)まで南下してから伊勢街道を中川辺りまで北上するつもりでしたが、とてもそんな時間の余裕はないので一路東へと向かう事にします。

旧飯高町を後にし櫛田川の写真を撮ったりしながら旧飯南町域へ、柿野村は情報不足ですが旧街道をゆっくりと流します、「大字小片野字欠ノ山2390 石境橋東詰」とある大石村は交番で尋ね親切に色々と調べて貰ったが場所すら特定できなかった。

続く茅広江(ちひろえ)村は伊勢本街道の津留の渡しがあった場所で「大字茅原字小川44-1 郡道 楠木橋北詰」とある、楠木橋はすぐに見つかったがそんなに古いものではなく、それも掛け替え工事中かして隣に仮設橋が架かっている、北詰の民家で尋ねてみると、らしきものが集会所にあるとやらで案内して貰う、確かに昔の楠木橋の欄干や古い道標が並べて保存されていたが、「道路元標」や「里程標」とおぼしきものはなかった。

旧飯高町を後にし櫛田川の写真を撮ったりしながら旧飯南町域へ、柿野村は情報不足ですが旧街道をゆっくりと流します、「大字小片野字欠ノ山2390 石境橋東詰」とある大石村は交番で尋ね親切に色々と調べて貰ったが場所すら特定できなかった。

続く茅広江(ちひろえ)村は伊勢本街道の津留の渡しがあった場所で「大字茅原字小川44-1 郡道 楠木橋北詰」とある、楠木橋はすぐに見つかったがそんなに古いものではなく、それも掛け替え工事中かして隣に仮設橋が架かっている、北詰の民家で尋ねてみると、らしきものが集会所にあるとやらで案内して貰う、確かに昔の楠木橋の欄干や古い道標が並べて保存されていたが、「道路元標」や「里程標」とおぼしきものはなかった。

三重県下で大正道路法での様式に従った「道路元標」は少なくとも都合5基存在しているらしい事をネット上で確認していますが、その一つががこの津田村道路元標です。

伊勢本街道沿いに建っていますが「里程標」が立つ様な位置ではありません。

三重県下で大正道路法での様式に従った「道路元標」は少なくとも都合5基存在しているらしい事をネット上で確認していますが、その一つががこの津田村道路元標です。

伊勢本街道沿いに建っていますが「里程標」が立つ様な位置ではありません。

相可町ではこの様な「道標広場」なるものがありましたがいずれも明治期までのものでした。

相可町ではこの様な「道標広場」なるものがありましたがいずれも明治期までのものでした。

その後射和村、斎宮村、明星村と日没まで探索しましたが見つけられず、暗くなった伊勢街道をすごすごと松阪まで北上し輪行で帰途に就きました。

本日の収穫、元標(奈良県×2、三重県×1)、丸ポスト×1、県道ヘキサ×7、峠×1、走行141.5キロでした。

今日見かけた風景から

櫛田川にて、沈下橋の橋脚でしょうかネ...

こちらは健在です、反対側から見るとこんな素晴らしい風景なのですが、昨年の土砂崩れの復旧工事で未だに通行止が続いていて行けません。

自転車では怖くて渡れないですネ

HP ML350G3

※ ML350はCOMPAQの流れのサーバーで、下のクラスのルーツがHPのマシンは名こそサーバー用モデルですが相当タコな様です、念の為。