太平洋岸自転車道ゴール地点

爆弾を抱えて0530のスタートです、まだまだ早朝は気温が低いので先日の信楽行き同様ベストを着込んで出たのですか…

明日香村の田園風景を抜けて近鉄飛鳥駅前から高取町へ、県道120号五條高取線に入る定番コース、平日ですが1台のローディが颯爽と追い越して行きます、追い越しざまに声を掛けて貰うと嬉しいものです。

明日香村の田園風景を抜けて近鉄飛鳥駅前から高取町へ、県道120号五條高取線に入る定番コース、平日ですが1台のローディが颯爽と追い越して行きます、追い越しざまに声を掛けて貰うと嬉しいものです。

0634吉野口駅へ、今日は気温が上がるのが早い様で早々にベストを脱いでしまいます、荷物を背負いたくないのでマウンテンスミスのヒップバッグとロード故に小ぶりなフロントバッグとサドルバッグ、収納力に限りがあるので余計な荷物になってしまった様です。

0634吉野口駅へ、今日は気温が上がるのが早い様で早々にベストを脱いでしまいます、荷物を背負いたくないのでマウンテンスミスのヒップバッグとロード故に小ぶりなフロントバッグとサドルバッグ、収納力に限りがあるので余計な荷物になってしまった様です。

重阪(へいさか)峠を越えて五條市へ、国道24号に入り暫く下って今井の交差点で旧道へ、二見の手前で再び国道へ入り真土峠の手前を左に入り上野公園を過ぎた処で紀の川を渡らずに右折して小径へ、JR和歌山線の脇を抜けて行きますと、踏切とダートがありますが隅田駅に抜ける事ができます。

重阪(へいさか)峠を越えて五條市へ、国道24号に入り暫く下って今井の交差点で旧道へ、二見の手前で再び国道へ入り真土峠の手前を左に入り上野公園を過ぎた処で紀の川を渡らずに右折して小径へ、JR和歌山線の脇を抜けて行きますと、踏切とダートがありますが隅田駅に抜ける事ができます。

0738 JR和歌山線隅田(すだ)駅に、紀の川自転車道の終点になっていてWAKAYAMA800のチェックポイントにもなっています。以前の木造駅舎は綺麗にと云うかシンプルに建て替えられトイレは廃止されています。

0822 橋本橋南詰を過ぎて歩行者自転車専用道の区間へ、向こうに見えている橋本高野大橋はアンダーパスできます。

0822 橋本橋南詰を過ぎて歩行者自転車専用道の区間へ、向こうに見えている橋本高野大橋はアンダーパスできます。

南海学文路駅の手前で専用道は一旦終わり国道370号へ、0840 九度山駅下を通過し道の駅「柿の郷くどやま」へ、2つ目のチェックポイントです。

南海学文路駅の手前で専用道は一旦終わり国道370号へ、0840 九度山駅下を通過し道の駅「柿の郷くどやま」へ、2つ目のチェックポイントです。

かつらぎ町に入った辺りから川べりに、前方に曲弦ワーレントラス橋の三谷橋が見えます(写真左)、紀の川自転車道(和歌山県道803号紀の川自転車道線)としてはその三谷橋を右岸へ渡りますが。左岸側も整備されていますので次の大門口大橋まで走り右岸へ渡ります。

かつらぎ町に入った辺りから川べりに、前方に曲弦ワーレントラス橋の三谷橋が見えます(写真左)、紀の川自転車道(和歌山県道803号紀の川自転車道線)としてはその三谷橋を右岸へ渡りますが。左岸側も整備されていますので次の大門口大橋まで走り右岸へ渡ります。

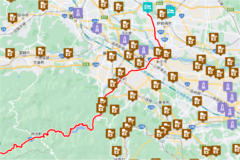

大門口大橋北詰から2キロ程右岸を走り、3つ目のチェックポイントのある道の駅「紀の川万葉の里」へ。この後JR西笠田駅付近が判り難いのですが、国道24号線を北側に跨いで旧の妹背橋で新妹背橋をくぐって紀の川右岸に戻ります、添付図(Ride with GPS)56キロ付近。

大門口大橋北詰から2キロ程右岸を走り、3つ目のチェックポイントのある道の駅「紀の川万葉の里」へ。この後JR西笠田駅付近が判り難いのですが、国道24号線を北側に跨いで旧の妹背橋で新妹背橋をくぐって紀の川右岸に戻ります、添付図(Ride with GPS)56キロ付近。

竹房橋を過ぎて河川敷に下りる処から井阪橋をくぐり築堤上に上がる処までが新しく自転車道として供用された区間です。以前は井阪橋南詰が渡りにくい上にそのまま真っ直ぐ行ってしまうとたま駅長の貴志川へ行ってしまい間違える人が多かったのですが(たまトラップ)、今は井阪橋を潜って向きを変えてスロープを上がる様になっています。和歌山市方面へ向かうには井阪橋を再び右岸に渡る必要があります。

竹房橋を過ぎて河川敷に下りる処から井阪橋をくぐり築堤上に上がる処までが新しく自転車道として供用された区間です。以前は井阪橋南詰が渡りにくい上にそのまま真っ直ぐ行ってしまうとたま駅長の貴志川へ行ってしまい間違える人が多かったのですが(たまトラップ)、今は井阪橋を潜って向きを変えてスロープを上がる様になっています。和歌山市方面へ向かうには井阪橋を再び右岸に渡る必要があります。

井阪橋から新しく供用された区間とスロープを見下ろします、この先で貴志川が紀の川へ合流し紀の川左岸の堤は大きく左にカーブし貴志川右岸へと繋がります。この風景を見ると土地勘がないと左方向が紀の川河口方面と勘違いしてしまうのも判る気がします。

井阪橋から新しく供用された区間とスロープを見下ろします、この先で貴志川が紀の川へ合流し紀の川左岸の堤は大きく左にカーブし貴志川右岸へと繋がります。この風景を見ると土地勘がないと左方向が紀の川河口方面と勘違いしてしまうのも判る気がします。

井阪橋を右岸に渡りますと、河川敷にはまだ供用されていませんが、専用道に真新しいとブルーラインが。この先で 4つ目のチェックポイントになる「いわで御殿」で15分ばかり休憩を、幸いにもタイヤの方はこのまま走れそうな按配。乗船予定のフェリーは和歌山港1620発ですから加太駅1539発に乗れば良い訳ですから、もっとのんびり走ってくれば良かったと、さりとて1便前は和歌山港1340発ですからさすがに間に合わないでしょう。

井阪橋を右岸に渡りますと、河川敷にはまだ供用されていませんが、専用道に真新しいとブルーラインが。この先で 4つ目のチェックポイントになる「いわで御殿」で15分ばかり休憩を、幸いにもタイヤの方はこのまま走れそうな按配。乗船予定のフェリーは和歌山港1620発ですから加太駅1539発に乗れば良い訳ですから、もっとのんびり走ってくれば良かったと、さりとて1便前は和歌山港1340発ですからさすがに間に合わないでしょう。

高速の阪和道を過ぎる辺りから紀ノ川の川幅は拡がります、河川敷の専用道は単調で向かい風が鬱陶しいねが。向こうに見えるトラス橋はJR阪和線の紀ノ川橋梁。

高速の阪和道を過ぎる辺りから紀ノ川の川幅は拡がります、河川敷の専用道は単調で向かい風が鬱陶しいねが。向こうに見えるトラス橋はJR阪和線の紀ノ川橋梁。

1116 5つ目のチェックポイント「市民スポーツ広場」へ、この先通行止なんちゃらと看板が立っていたのですが、看板の向きが違うので気にも止めなかったのですが…

1116 5つ目のチェックポイント「市民スポーツ広場」へ、この先通行止なんちゃらと看板が立っていたのですが、看板の向きが違うので気にも止めなかったのですが…

なんと河川敷上の自転車道は河西橋の架け替え工事の為に現在自転車道は終日通行止め、少し戻り砂利道を堤防上の県道148号和歌山港北島線へ押し上げて次の紀の川大橋まで。なお資料によりますと通行止は令和7年6月中旬までとなっています。紀の川大橋北詰交差点を渡ってから再び自転道に下りる事ができる様ですが、今回は加太方面へ向かうために紀の川大橋北詰で右折します 1125。加太まで後10キロ少々の距離です、なお加太のコンビニの類がありませんので、途中で補給しておく事に。

なんと河川敷上の自転車道は河西橋の架け替え工事の為に現在自転車道は終日通行止め、少し戻り砂利道を堤防上の県道148号和歌山港北島線へ押し上げて次の紀の川大橋まで。なお資料によりますと通行止は令和7年6月中旬までとなっています。紀の川大橋北詰交差点を渡ってから再び自転道に下りる事ができる様ですが、今回は加太方面へ向かうために紀の川大橋北詰で右折します 1125。加太まで後10キロ少々の距離です、なお加太のコンビニの類がありませんので、途中で補給しておく事に。

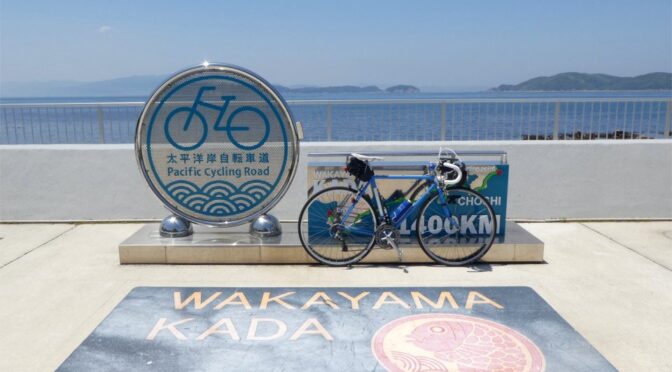

1211「太平洋岸自転車道ゴール地点」に到着、一応「西の海」到達と云う事で本日のミッション完了、加太のチェックポイントは以前は「加太海水浴場管理事務所」だったのですが、現在は少し南へ淡島神社よりにあります。太平洋岸自転車道1,400キロ、立派なゴールですが自転車道として快適に走れる区間は1/3もあるのでしょうかネェ…

1211「太平洋岸自転車道ゴール地点」に到着、一応「西の海」到達と云う事で本日のミッション完了、加太のチェックポイントは以前は「加太海水浴場管理事務所」だったのですが、現在は少し南へ淡島神社よりにあります。太平洋岸自転車道1,400キロ、立派なゴールですが自転車道として快適に走れる区間は1/3もあるのでしょうかネェ…

ところで結果早く着いてしまい、急ぎ輪行支度を整え加太駅1259に乗車すれば1340の便に乗れなくもないのですが、徳島に早く着きすぎても仕方がないので西の海を見ながらのんびりする事に、深日港まで走る事もできそうですが、既に100キロ超で乗換も増えますしね。

加太駅で「徳島好きっぷ」を購入、和歌山港までの370円分が実質無料になります、ただ和歌山市駅で途中下車もできませんので、駅前のカフェで軽く食事をしてのんびりして1459発に乗車。加太線の車両は「めでたいでんしゃ」としてこんな意匠が凝らされています、車内ではつり革までが… 異なる意匠で4編成ある様でネタ車は7100系。

加太駅で「徳島好きっぷ」を購入、和歌山港までの370円分が実質無料になります、ただ和歌山市駅で途中下車もできませんので、駅前のカフェで軽く食事をしてのんびりして1459発に乗車。加太線の車両は「めでたいでんしゃ」としてこんな意匠が凝らされています、車内ではつり革までが… 異なる意匠で4編成ある様でネタ車は7100系。

和歌山市駅で和歌山港線へ、こちらも「めでたいでんしゃ」の兄貴分「かしら」、なお和歌山港直通ではなく、加太線やJRから和歌山港に乗り継ぐ物好きは少ないしょうが、和歌山市駅では階段を挟んで反対側になりますので乗り継ぎに多少余裕が必要です。また和歌山港での乗り継ぎも慣れないと時間を食ったりするかも、歩く歩道があるのでデモンタを転がす人は注意。

和歌山市駅で和歌山港線へ、こちらも「めでたいでんしゃ」の兄貴分「かしら」、なお和歌山港直通ではなく、加太線やJRから和歌山港に乗り継ぐ物好きは少ないしょうが、和歌山市駅では階段を挟んで反対側になりますので乗り継ぎに多少余裕が必要です。また和歌山港での乗り継ぎも慣れないと時間を食ったりするかも、歩く歩道があるのでデモンタを転がす人は注意。

和歌山港1620出港、昨年6月15日以来の船の旅、四国へは同じく昨年5月10日以来になります。最近明るい内の便に乗る機会が多いですが、昼間の船の旅は良いものです。

和歌山港1620出港、昨年6月15日以来の船の旅、四国へは同じく昨年5月10日以来になります。最近明るい内の便に乗る機会が多いですが、昼間の船の旅は良いものです。

1820徳島港着、輪行なら下船で待たされる事もありませんし、今の時期なら明るい内に輪行支度を解く事ができます。市街地へは新町川に沿って西へ、写真は徳島県庁と前のヨットハーバー、40年前に「徳島レース(阿波踊りレース)」に参加した時に停泊した事が、淡路島の「サントピアマリーナ」をパロって県庁前なので’ケンチョピア’と呼んでいました。

1820徳島港着、輪行なら下船で待たされる事もありませんし、今の時期なら明るい内に輪行支度を解く事ができます。市街地へは新町川に沿って西へ、写真は徳島県庁と前のヨットハーバー、40年前に「徳島レース(阿波踊りレース)」に参加した時に停泊した事が、淡路島の「サントピアマリーナ」をパロって県庁前なので’ケンチョピア’と呼んでいました。

本日の走行、桜井の自宅から加太駅まで105.8キロ、徳島港から秋田町の今夜の宿まで3.8キロ、計109.6キロ。そして大きな街へ一人で来た折は恒例のJAZZ屋探索は老舗「Swing」へ、ママとは谷九「サブ」の先代西山満さんと云う共通の知人がいたりして…

1504 JR伊賀上野駅を後にし市街地に向かって南下へ、伊賀鉄道の下をくぐって「鍵屋の辻」へ。

1504 JR伊賀上野駅を後にし市街地に向かって南下へ、伊賀鉄道の下をくぐって「鍵屋の辻」へ。

些か判り難いルートなのですが、あちこちで田植えの準備が始まっている伊賀盆地の田園風景の中を伊賀神戸に向かって南下します。

些か判り難いルートなのですが、あちこちで田植えの準備が始まっている伊賀盆地の田園風景の中を伊賀神戸に向かって南下します。

名張市の西の端で宇陀川を渡り再び初瀬街道へ、現在の国道165号に潰された形で旧街道の面影が残っているは僅かの区間です。

名張市の西の端で宇陀川を渡り再び初瀬街道へ、現在の国道165号に潰された形で旧街道の面影が残っているは僅かの区間です。

三本松の外れで海老坂峠を越えます、国道より標高で40m程余計に登らなくてはなりませんが、峠と云っても上をやまなみロードが跨いでいるので雰囲気もなにもありません。

三本松の外れで海老坂峠を越えます、国道より標高で40m程余計に登らなくてはなりませんが、峠と云っても上をやまなみロードが跨いでいるので雰囲気もなにもありません。

1812 西峠を越え、日没直前の 1838 桜井に無事帰投、走行153.4キロ、センチュリーラン(100マイル=160.934キロ)とは行きませんでしたが150キロ超は

1812 西峠を越え、日没直前の 1838 桜井に無事帰投、走行153.4キロ、センチュリーラン(100マイル=160.934キロ)とは行きませんでしたが150キロ超は

東吉野村木津川(こつかわ)のお蕎麦屋さん

東吉野村木津川(こつかわ)のお蕎麦屋さん

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は

「18きっぷ輪行旅 2023年夏」第1弾は

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードした

桜井0952に乗車、名張でアーバンライナーに乗換て落ち着いた処で気付いたのは「18きっぷ」長旅のお供携帯音楽プレーヤー、懐かしい天五さんとトレードした

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。

小淵沢にはほぼ定刻に到着したのですが、中央東線下り特急が遅れていて、小海線はそちらからの乗り継ぎを待つ事に。しかし久しぶりの山梨県、久しぶりのキハ110、初めて飯山線でこの塗色を見たときは新鮮でしたね。小海線沿線へは2008年9月以来かと、その折に長野県南佐久郡の道路元標はほぼ回り終えていて、明日予定している大日向村道路元標だけ残してしまっていたのです。 宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。

宿は駅前と云うか駅横の「佐久イン清水屋旅館」駅前旅館を今風に改装した造り、とにかく中込駅下車10秒と云う表現は遠からず。最近は楽天トラベルとかじゃらんのお世話になる事が殆どで、中込駅下車数分で僅かに安いビジホがあったのですが、浴場の時間が短すぎるとか評価が今一、こちらはほぼ24時間入浴可能、ユニットバス暮らしの身には温泉でなくとも脚を伸ばして入れるお風呂は嬉しいです。元は旅館と云う事でバス・トイレは共用ですが、駅チカ、大きなお風呂、ウォシュレットで税込4,200円は良しでしょう。輪行支度を解くのは明朝にして輪行袋は食堂スペースに置かせて貰いました、組んだ状態でも大丈夫でしょう。