前回に続いて7/21~22に参加を予定していた「第2回しまなみキャンプライド」、むらまさ君を始め今治「シクロの家」の皆さんと久しぶりにお逢いできる事も愉しみにしていたのですが。先日の西日本豪雨により「しまなみ海道」の道路状況やキャンプ地となる弓削島の断水と、相当の影響がでていて、20日にはどうにか目処がつくと云う事で、予定通り開催はされる事にはなったのですが、帰りに予定していた「とびしま海道」と呉線の不通に加えて、四国側も予讃線の一部が不通になって特急が運休、同じく参加を予定していたskuram氏一行も22日中に帰る目処がたたないと云う事に。私も不通区間のバス代行では輪行には不自由な状況に、まずは別送する荷物が確実に届くかも不安があり、今回は残念ながらキャンセルする事にしました。ただ折角確保した休みと「青春18きっぷ」、さてどうしようかと考えた末、矛先を変えて北陸石川県は能登半島へ宿利用も含めて5泊6日のキャンプツーリングに向かう事にしたのです。

ところで七尾辺りまでは2008年と2011年に行っているのですが、いわゆる奥能登へは2001年6月以来の17年ぶり、その時はデビューしたばかりのasuka号を駆って金沢スタート、宿利用の2泊3日、時計回りに406キロ(155.5キロ~輪島(泊)~103.0キロ~宇出津(泊)~147.5キロ~金沢駅)を走ったのでした。写真は2001年当時、能登島大橋をバックに黄色塗装時代のasuka号、リア2サイド支度ですが全く野営は想定していない荷物でした。

ところで七尾辺りまでは2008年と2011年に行っているのですが、いわゆる奥能登へは2001年6月以来の17年ぶり、その時はデビューしたばかりのasuka号を駆って金沢スタート、宿利用の2泊3日、時計回りに406キロ(155.5キロ~輪島(泊)~103.0キロ~宇出津(泊)~147.5キロ~金沢駅)を走ったのでした。写真は2001年当時、能登島大橋をバックに黄色塗装時代のasuka号、リア2サイド支度ですが全く野営は想定していない荷物でした。

今回は4サイドキャンプ装備で宿利用も含め5泊6日の予定、前回同様海岸沿いに時計回り、立ち寄りたいポイントは皆月と木浦、テーマは18基の未踏の道路元標、なにしろ2001年当時はまだ道路元標フリークではなかったので珠洲郡と鳳至郡(現在の鳳珠郡)は全く手付かずなのです。加えて昨年から始まったらしい「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリー、県下に68ヶ所のポイントが設定されています、ただ今年の開催期間中にクリアするのはとても無理なので、予定コース最寄りのポイントを幾つか回る程度のつもりで、日程は…

7/19(木)移動日 ~七尾線羽咋駅まで「18きっぷ」輪行して、別送の荷物を受け取って羽咋市内のビジホ泊。

7/20(金) 西海岸を北上し外浦海岸の皆月のキャンプ場。(約70キロ)

7/21(土) 輪島、白米千枚田を経て木浦野営場。(約66キロ)

7/22(日) 道路元標の加減で禄剛崎はパスするかも知れませんが、内浦海岸側へ、夜はゲリキャンかも。

7/23/(月)能登島を経て和倉温泉へ、サイドバッグ等の荷物はゆうパックか宅急便にして、宿泊。(2日約で113キロ)

7/24(火) 和倉温泉または七尾から「18きっぷ」輪行で帰途に就く予定です。

キャンプ機材他を押し込んだサイドバッグ4つを宅急便で別送するのですが、ヤマト運輸の営業所などで販売している段ボール箱(クロネコボックス14)にうちのサイドバッグ4つがすっぽりと収まるのです、実際のところは詰めたサイドバッグ3つに1つを畳んで「自撮り」用の三脚やリア用のサイド枠を詰め込んでいます。なおリアのサイド枠は付けたままにしておけば、エンド保護にもなるのですが、やはり輪行はコンパクトにする事が肝要です。羽咋の営業所止めで17日には発送を済ませ、asuka号を輪行袋に入れ準備は完了、19日朝の出発を待つばかりだったのですが…

キャンプ機材他を押し込んだサイドバッグ4つを宅急便で別送するのですが、ヤマト運輸の営業所などで販売している段ボール箱(クロネコボックス14)にうちのサイドバッグ4つがすっぽりと収まるのです、実際のところは詰めたサイドバッグ3つに1つを畳んで「自撮り」用の三脚やリア用のサイド枠を詰め込んでいます。なおリアのサイド枠は付けたままにしておけば、エンド保護にもなるのですが、やはり輪行はコンパクトにする事が肝要です。羽咋の営業所止めで17日には発送を済ませ、asuka号を輪行袋に入れ準備は完了、19日朝の出発を待つばかりだったのですが…

前夜になって、明日は19日、よくよく考えると「18きっぷ」夏のシーズンの利用期間は7/20から9/10、当初の「しまなみ」案では往路は東予港へのフェリーだったの大阪南港19日夜出航、そのつもりで休みを段取りしていたのが災いに、気が付かなかったら今朝駅で大恥をさらす事だったのです。

前夜になって、明日は19日、よくよく考えると「18きっぷ」夏のシーズンの利用期間は7/20から9/10、当初の「しまなみ」案では往路は東予港へのフェリーだったの大阪南港19日夜出航、そのつもりで休みを段取りしていたのが災いに、気が付かなかったら今朝駅で大恥をさらす事だったのです。

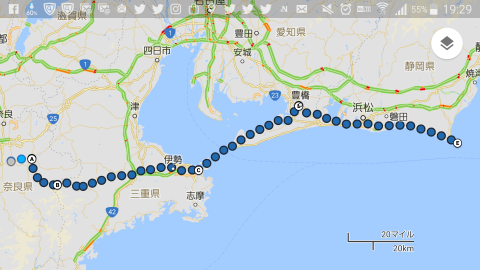

6,000円近く払って普通のきっぷで行く手もありますが、だったらもう少し走り易い季節に行きますよね。ただ20日出発なら始発からのスタートで現地には明るい内に到着が可能、ならば鹿島郡の未収の道路元標2基を回る時間もあります、ただ24日の夜には予定がありますのでる4泊5日への短縮は致し方ないかと。

7/20(金)移動日 ~七尾線能登二宮駅まで「18きっぷ」輪行、鹿島郡久江村道路元標他を回り、別送の荷物を受け取って羽咋市内のビジホ泊。

7/21(土) 西海岸を北上し外浦海岸の皆月のキャンプ場。(約70キロ)

7/22(日) 輪島、白米千枚田を経て木浦野営場。(約66キロ)

7/23(月) 禄剛崎はパスして内浦海岸側へ、珠洲市のヤマト運輸営業所でサイドバッグ分の荷物を宅急便にし身軽になって七尾へ、七尾泊。

7/24(火) 七尾駅始発で「18きっぷ」輪行で帰途に。

しかし心配なのは連日の猛暑、標高の低い海岸線ルート、アップダウンも結構ある、以前は苦労した記憶はないが、6月上旬の梅雨入り前、ざっと300キロ、果たして走れるのだろうか…

プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目(総括)

毎年2月初旬に静岡県で行なわれているランドナー補完計画「 御前崎オフ」、伝統的な旅自転車の愛好者には良く知られた行事で、今回で15回目を迎えるそうなんですが、主催者のくりくりさんにも名古屋の「新春ラン」等でお声を掛けて頂きながらもなかなか参加する機会がありませんでした。今年は2月3日(土)~4日(日)に行われるので、是非とも参加しようと目論んだのですが、2日夜からの予定が調整できず、せめて2日目の朝からでも参加させて貰おうと3日に掛川まで移動して前泊する事にしました。

ところで「御前崎オフ」はいつの頃からか「ランドナー補完計画」の名を冠する様になった様で、元祖のいぬいさんに尋ねてみたところ、くりくりさんから使わせてほしいとの申し入れがあったとの事で、最近では「石川ポタ」「あすか鍋サイク」が「ラン補」の名を冠しなくなったのですが、ランドナーを中心とした代表的なサイクリングイベントとして頑張って頂いてます。

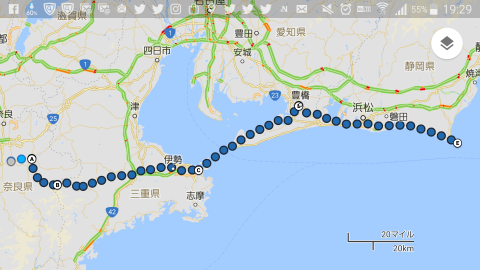

実はせっかく静岡まで行くのならばと、当初は伊勢湾フェリーを利用して木曜日から自走を画策していたのです。このルートは2001年と2008年に走っているのですが、2001年は浜松まで208.6キロを1日でリア2サイドのasuka号で走り、翌日から秋葉街道を信州へ向って北上しています。ただこの季節で早朝の高見越えは危険なので木金の2日で豊橋まで移動し自転車を預けて、金曜夕方に一旦帰ると云うとんでもない計画を練っていたのですが、木曜の朝の雪で自走は断念し、土曜の朝から輪行で現地へ向う事にしたのです。ただ往路での輪行はうっかりするとトラブルの原因になりかねないので気は進まないのですが。なお鳥羽と伊良湖を結ぶ伊勢湾フェリーですが2010年9月末での廃止が一旦決定したのですが、三重愛知の両県自治体が株式を取得する形で現在まで存続しています。

さて昨夜から準備しておいた輪行袋を担いで近鉄桜井駅へ、ヘッド抜き輪行ですからかなりコンパクトになりますが、やはりasuka号は重いです。0955発の五十鈴川行き急行に乗車、伊勢中川で名古屋行き急行に乗り継いで1224名古屋着、JRで豊橋で乗り継いで浜松まで予定でしたが、都会の大きな駅って輪行支度をする適当な場所を見つけるのに手間取る事が多いので、一駅手前の高塚駅で下車する事に。

さて昨夜から準備しておいた輪行袋を担いで近鉄桜井駅へ、ヘッド抜き輪行ですからかなりコンパクトになりますが、やはりasuka号は重いです。0955発の五十鈴川行き急行に乗車、伊勢中川で名古屋行き急行に乗り継いで1224名古屋着、JRで豊橋で乗り継いで浜松まで予定でしたが、都会の大きな駅って輪行支度をする適当な場所を見つけるのに手間取る事が多いので、一駅手前の高塚駅で下車する事に。

駅前広場には店を拡げるには適当なベンチが、少し風がありますが暖かな冬の陽射しの下で輪行袋を解きます。荷物を詰め込んだりと小一時間は掛かっていた様な。

浜松へ自転車で来るのは2001年以来17年ぶりかとfacebookに書き込んだりしていたのですが、よくよく考えると2008年12月に浜松駅から中ノ町道路元標のある天竜川べりまでの数キロをKHSで往復していました。

浜松へ自転車で来るのは2001年以来17年ぶりかとfacebookに書き込んだりしていたのですが、よくよく考えると2008年12月に浜松駅から中ノ町道路元標のある天竜川べりまでの数キロをKHSで往復していました。

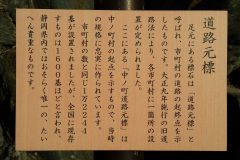

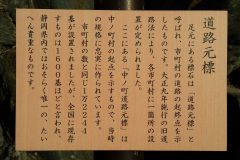

その中ノ町道路元標は旧東海道(姫街道)だった静岡県道314号の起点に残っていて、静岡県で現存が確認されている2つの道路元標の一つです。今回再訪すると2008年にはなかった案内版が設置されていましたが、榛原郡の下川根村道路元標の現存が確認される以前だったかして「静岡県内ではおそらく唯一」と記載されています。ただ「1万2244基が設置」の記述は些か疑問です。

その中ノ町道路元標は旧東海道(姫街道)だった静岡県道314号の起点に残っていて、静岡県で現存が確認されている2つの道路元標の一つです。今回再訪すると2008年にはなかった案内版が設置されていましたが、榛原郡の下川根村道路元標の現存が確認される以前だったかして「静岡県内ではおそらく唯一」と記載されています。ただ「1万2244基が設置」の記述は些か疑問です。

今夜の宿は明朝の御前崎への移動も考慮して掛川駅前のビジポを確保しているので、旧東海道をなぞって走って行くつもりでいたのですが、高塚でのんびりしていたのが響いて磐田市を過ぎる頃には日没、土地勘がないだけに旧街道をたどるのも難しくなってきたので、交通量の多い国道1号をもくもくと走り、18時半過ぎに掛川着、本日の走行距離は僅か38.8キロですが、些か疲れました。

県道76号洲本灘賀集線「南淡路水仙ライン」を行く

県道76号洲本灘賀集線「南淡路水仙ライン」を行く

日が暮れると幾つもの灯台の灯りや、海峡を行き交う船の航海灯、遥かに和歌山のコンビナートの灯り、そして星空と最高のロケーションなのですが、いかんせん関空へ降りる飛行機の騒音やら、虫の声に囲まれ、そしてどこからか猫がやってきてわめくは、朝は暗いうちから漁場へ向う漁船のエンジン音ととにかく騒がしい事この上ない一夜が明けます、と云う訳であまりお勧めできるゲリキャンポイントではありませんがロケーションは最高です。なお水は飲めないと思いますが、清潔に保たれた公衆トイレ(水洗)があります。日の出は0550だったのですが東の空は雲がかかっていて、この写真を撮ったのは0616。

駐車場のある処は夜中に車がやってきても何なので東側の第四砲台跡にテントを設営しました。そうなんです、ここは由良要塞の跡地なのです。朝になってベンチのある駐車場までテントを持ってきて、乾かしがてらコーヒーと菓子パンの朝食にします。今回はケトルとバーナーだけのお湯を沸かせるだけの装備にしています。

駐車場のある処は夜中に車がやってきても何なので東側の第四砲台跡にテントを設営しました。そうなんです、ここは由良要塞の跡地なのです。朝になってベンチのある駐車場までテントを持ってきて、乾かしがてらコーヒーと菓子パンの朝食にします。今回はケトルとバーナーだけのお湯を沸かせるだけの装備にしています。

さて7時過ぎには撤収です。サドルバッグの白いのは?塵です。たとえ自転車でも塵は持ち帰りましょうね。

さて7時過ぎには撤収です。サドルバッグの白いのは?塵です。たとえ自転車でも塵は持ち帰りましょうね。

折角ですので帰りに堡塁(ほうるい)跡とか第一砲台跡とかのある展望台へ寄ってみますが、植生が伸びていて展望は良くありません。こちらはトイレはありませんが、展望台で雨露をしのぐ事が可能です。

折角ですので帰りに堡塁(ほうるい)跡とか第一砲台跡とかのある展望台へ寄ってみますが、植生が伸びていて展望は良くありません。こちらはトイレはありませんが、展望台で雨露をしのぐ事が可能です。

生石岬を後にし一旦海岸近くまで下った後、県道を灘方面に向うには峠を越えなくてはなりません。途中には関西人ならご存知の「パラダイス」の元祖とも云える「立川水仙郷」があります。朝も早いですしおっさんが一人で行っても面白くも何ともないので通過です。

生石岬を後にし一旦海岸近くまで下った後、県道を灘方面に向うには峠を越えなくてはなりません。途中には関西人ならご存知の「パラダイス」の元祖とも云える「立川水仙郷」があります。朝も早いですしおっさんが一人で行っても面白くも何ともないので通過です。

2つのピークを越えて海岸へ下ります、最後はかなりの激坂だった様な。暫く海岸線を走った処で今回のツーリングの大きな目的だった淡路島南部の道路元標の1基目、旧津名郡の上灘村道路元標へ、元標は民家のコンクリート塀と一体となってしまっていて、陰刻も判読が不可能な程に風化しています。

2つのピークを越えて海岸へ下ります、最後はかなりの激坂だった様な。暫く海岸線を走った処で今回のツーリングの大きな目的だった淡路島南部の道路元標の1基目、旧津名郡の上灘村道路元標へ、元標は民家のコンクリート塀と一体となってしまっていて、陰刻も判読が不可能な程に風化しています。

まだまだ早い時間ですし平日にも関わらず、数人のローディと出会います、洲本スタートなのでしょうかね、「南淡路水仙ライン」こと県道洲本灘賀集線は淡路島南東岸、中央構造線上に位置する諭鶴羽(ゆづるは)山地の南側の険しい斜面の下の海岸線を15キロ程続いています、道路を行くと平坦故に唐突に洲本市(旧津名郡上灘村)から南あわじ市(旧三原郡灘村)に変わるのかが怪訝に思えたのですが、この道路がなかった頃は背後の山か海側からのアクセスしか出来なかった事を考えると納得できます。途中から今日の目的地の一つ沼島が見えてきます。

もちろんこの素晴らしいロケーションの中を走る訳ですから「自撮り」の準備は万端、山側から俯瞰できる適当な場所を見つけます。

もちろんこの素晴らしいロケーションの中を走る訳ですから「自撮り」の準備は万端、山側から俯瞰できる適当な場所を見つけます。

種明かしをすると、実は巻頭のシルエットの写真とこの2枚は同じ場所からの撮影なんです。

沼島へは灘の土生(はぶ)港から一日10往復、沼島汽船が通っています、以前は洲本や福良からの航路もあったのですが、廃止や休航となっています。今回は道路元標を訪れるだけ僅か40分の滞在ですので、自転車は土生港に置いて行きます。それに島内には港の周りを除けば車の走る様な処は皆目ないのですが。飾磨郡の家島同様そんな離島にも道路元標はあるのです。

旧三原郡の

沼島村道路元標は沼島八幡神社の 脇にあります、帰りの船までの僅かな時間、神社の石段に座って港を眺めます。実は沼島に来るのは初めてではなく30数年前に須磨からクルージングで訪れ、防波堤に係留して1泊した事があります。

灘を後にし次の目的地は福良、幾つかルートがあるのですが、少なくとも2つのピークを越えなくてはなりません。登りに入った処で1台のロードに抜かされます、どうやらカップルの様です、一人だとなかなかモチベーションを維持できずにへたってしまうのですが、さすがに登りでは離されますが、前後しながら福良まで付いて行く事ができました。2サイドで土生港から県道25号阿万福良湊線経由でR28に合流するまでの15キロ1時間2分は上等でしょう。

丁度お昼時の福良では

「ゆる風」つながりで

「ジロ・デ・アワジ」へ、お薦めの「ローストビーフ丼」を大盛りで頂きます。

実はこの先、鳴門海峡を望む海岸沿いに慶野松原を目指す計画をしていたのですが、USBケーブルのコネクタを壊してしまい、スマホが充電できずに使えない事態に。残る

志知村道路元標もある事ですし、内陸の県道で西海岸へショートカットし、途中のイオンで買い物を済ませる事にします。

幸いイオン内のダイソーでUSBケーブルを入手でき、15時過ぎには慶野松原のキャンプ場へ、海水浴場に隣接した松林の中のキャンプ場ですが、シーズンオフは無料になっている様です。早速設営を済ませ近くの国民宿舎の温泉へ、コンビニも近くにあって便利な事この上なしです。

期せずして淡路島の両岸で朝日と夕日を望む事が、キャンプ場も温泉も夕日も独り占めして、キャンプツーリング2日目を終えました、本日の走行59.6キロ。

プロローグ 1日目 2日目 3日目

和歌山県東牟婁郡串本町 橋杭岩にて

和歌山県東牟婁郡串本町 橋杭岩にて

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

予定通りと云うか12時過ぎには熊野本宮に到着。七色高架橋を下り本宮道路を始めて走りましたが、従来熊野川が蛇行していた部分を3つのトンネルと2つの橋で一気に貫いてしまいますから、楽には楽ですが味も素っ気もありません、一昨年10月同様、北向きに走る時はやはり旧道かな。なお本宮道路を走ると道の駅「奥熊野古道ほんぐう」はパスしてしまいます。本宮の鳥居の前で十津川で買った「めはり寿司」を頂きます。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。

最近「穴蔵」氏によって現存が確認された請川村道路元標を訪座、和歌山県下で現存が確認された18基目の道路元標となります。請川村は昭和31年のいわゆる「昭和の大合併」で本宮町となり、その後は「平成の大合併」により田辺市となりました。私にとっては1,053基目の道路元標です。

道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。

道路元標の表通り、R168沿いにあるヤマザキストアにて補給、本宮前よりこちらの方が品揃えが良いです、営業時間は8時から19時。川湯温泉や大塔安川林道への県道241号への分岐に当たります。ここから新宮でR42に入るまでの約30キロが交通量も多くなってきて結構ダルい区間です。

新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。

新宮市、旧熊野川町域に入り、1319にはR169との合流点宮井大橋へ。奥瀞道路の整備とともに架け替えられ、古い橋は撤去されてしまった様です。

宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

宮井大橋を過ぎ北山川と合流すると熊野川の対岸は三重県となり、三和大橋が見えてきます。これより下流はR42の熊野大橋まで対岸に渡る橋はありません。なお左岸には県道740号小船紀宝線が通じています。

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市は熊野川河口右岸に発展した町ですが、南西側から山が迫っていてR168だと越路トンネル、R42側は小さな峠越えになります。自転車は古い方の越路トンネルへ誘導され、トンネルを抜けると新宮市街です。1430にR168を走り終えR42へ入ります。しかしまだまだほっとしてもいられません、潮岬までは後50キロは走らなくてはいけません、とにかく明るい内に潮岬到着が目標です。正直云ってこの先のR42がネックになっていたのですが、前半セーブしたお陰かここまで脚を残して走ってこれました。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。

新宮市街では海を見られませんので三輪崎で海岸寄りの旧道へ、南の海です(写真左)。R42に入ってからは河川や線路を跨ぐ度に細かなアップダウンが続きます。基本海岸沿いなのですが、太地町と紀伊浦神~紀伊田原間で内陸側に入ります。紀伊田原で少し荒船海岸へ立ち寄ってみます(写真右)、ガードレールのない海岸の一車線路が続くのでなかなか絵になるのですが、既に日影になってしまっていて写真的には今一つ、次の機会に。

古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。

古座町が串本町と合併したために古座川を渡るまで串本町の標識が現れるので些か奇異な感じが。そう云えば古座川町には海岸がなくて全て古座町でしたね。

荒船海岸で既に大島が見えていましたが、橋杭岩まで来るとくしもと大橋と陸繋島の潮岬が見えてきました。 串本の街に入り、潮岬の入り口にあるクロネコヤマトで留め置きに荷物を受け取ります、リュックを入れていた空箱は、明朝また送るからと営業所に置いておいて貰う事に。リュックを担いで潮岬へ、キャンプ場のある望楼の芝まで5キロ程なのですが、標高で70m程登らなくてはなりません。ともあれ1745には本州最南端潮岬に到着です。色々と悩みましたがasuka号で来たのが正解だったのかも。重いのは重いのですが、ロードに比べると体にやさしいと云うか、気分的にも楽に乗っていられるのは200キロの長丁場には差がでたのかも。今年になって180キロ台は2度あったものね、何と7年ぶりの200キロ超。後半どうにかモチベーションを維持できたのも良かったかと。

さて宅急便で送ったキャンプ用品はテントとマットだけ、夏の平地キャンプですので寝袋もなし、食事は元より外食のつもりですが、さすがにそれも寂しいのでお湯を沸かせる準備だけは。もう2年使っているケトルです。日曜の夜ですので先客は数名、自転車も2人程いる様です。

設営を済ませ風呂と食事に串本の街へ往復、串本は町と云っても24時間営業のスーパ-やホームセンターなどもあって補給などにも便利な処です。街への往復を含めて本日の走行219.0キロとなりました。

なかなか来れない南紀ですから、明日は瀧の拝~篭~小匠と回る予定です。

5/15 「東の海へ」(鳥羽市鎧崎)

6/13 「西の海へ」(和歌山市加太)

7/29 「北の海へ」(宮津市由良海岸)

8/19 「北の海へ Part.2」(小浜市)

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

木ノ浦へは堂ヶ埼のこの坂を登らなくてなりません、手前には「登坂距離 2000m 標高差 100m」と案内標識が立っていて、ご丁寧に「平均勾配5% 最大勾配11%」とまで記されていますが、実際11%の処は左カーブですから、イン側はそれ以上の激坂、4サイドには些か大変です。

木ノ浦へは堂ヶ埼のこの坂を登らなくてなりません、手前には「登坂距離 2000m 標高差 100m」と案内標識が立っていて、ご丁寧に「平均勾配5% 最大勾配11%」とまで記されていますが、実際11%の処は左カーブですから、イン側はそれ以上の激坂、4サイドには些か大変です。

野営場のある方にはもう用がないのですが、せっかく登ってきたので浜の方へ下る事に、下った坂を再び登らなくてはならないのですが。 実はここは2015年の永作博美主演の映画「さいはてにて」のロケ地なのです。ロケで使われた小屋は残っていませんが、傍に「Cafe Cove」が営業しています。残念ながら開店の10時までは待ってられませんでしたが、写真を撮ったりしながら少しの時間を過ごしました。なお一昨日の皆月も1999年の映画「皆月」(主演 奥田瑛二 吉本多香美)のロケ地だったのですが。

野営場のある方にはもう用がないのですが、せっかく登ってきたので浜の方へ下る事に、下った坂を再び登らなくてはならないのですが。 実はここは2015年の永作博美主演の映画「さいはてにて」のロケ地なのです。ロケで使われた小屋は残っていませんが、傍に「Cafe Cove」が営業しています。残念ながら開店の10時までは待ってられませんでしたが、写真を撮ったりしながら少しの時間を過ごしました。なお一昨日の皆月も1999年の映画「皆月」(主演 奥田瑛二 吉本多香美)のロケ地だったのですが。 しかし今回はせっかく重いカメラと三脚を積んで走っていながら「自撮り」は羽咋界隈で2回トライしただけ、なかなか良いポイントもなくはなかったのですが、強烈な陽射しの中、三脚を立ててタイマーをセットして行ったり来たりする気力は起こりませんでした、この場所も立ち止まりはしたものの、ガードレールがもう少し低く見えるか、無ければねネェ…

しかし今回はせっかく重いカメラと三脚を積んで走っていながら「自撮り」は羽咋界隈で2回トライしただけ、なかなか良いポイントもなくはなかったのですが、強烈な陽射しの中、三脚を立ててタイマーをセットして行ったり来たりする気力は起こりませんでした、この場所も立ち止まりはしたものの、ガードレールがもう少し低く見えるか、無ければねネェ… とにかく重量で20キロ余り身軽になって近くの見付島を望む公園へ。内浦側もここ見付島とか恋路海岸といった景勝地はあるのですが、やはり外浦海岸に比べるとね。春なら富山湾を挟んだ対岸の立山の冠雪が望める日もあるかとは思うのですが。基本的に海岸寄りを走ってきたのですが、九十九湾前後はパスしてR249で宇出津(うしづ)へ越えます。17時前には宇出津駅跡の観光・地域交流センター「コンセールのと」へ、スタンプラリーのポイントにもなっています。2001年にはここで2泊目の宿を取ったのですが、古い街並みが小綺麗に整備されてしまった様です。

とにかく重量で20キロ余り身軽になって近くの見付島を望む公園へ。内浦側もここ見付島とか恋路海岸といった景勝地はあるのですが、やはり外浦海岸に比べるとね。春なら富山湾を挟んだ対岸の立山の冠雪が望める日もあるかとは思うのですが。基本的に海岸寄りを走ってきたのですが、九十九湾前後はパスしてR249で宇出津(うしづ)へ越えます。17時前には宇出津駅跡の観光・地域交流センター「コンセールのと」へ、スタンプラリーのポイントにもなっています。2001年にはここで2泊目の宿を取ったのですが、古い街並みが小綺麗に整備されてしまった様です。

実際遠回りにはなるのですが、鵜川 から県道34号能登穴水線へ、2001年にも走っているのですが、旅自転車にお勧めのルートです。途中諸橋村道路元標と兜村道路元標(写真左)を履修、写真右は当初ゲリキャン用に目を付けておいた「寄り道パーキングかなみ(鹿波)」、間近に能登島が見えます。

実際遠回りにはなるのですが、鵜川 から県道34号能登穴水線へ、2001年にも走っているのですが、旅自転車にお勧めのルートです。途中諸橋村道路元標と兜村道路元標(写真左)を履修、写真右は当初ゲリキャン用に目を付けておいた「寄り道パーキングかなみ(鹿波)」、間近に能登島が見えます。 陽もすっかり暮れた頃に県道34号から再びR249に戻りますが、土地勘がない上には暗いと道も判りにくくて、道を間違えたかと錯覚したり、穴水の街中も結構判り難くて焦ったりしましたが。どうにか20時過ぎには穴水駅に到着、早速輪行支度を、最終の七尾行きには余裕で乗れそうです。本日の走行99.1キロ。

陽もすっかり暮れた頃に県道34号から再びR249に戻りますが、土地勘がない上には暗いと道も判りにくくて、道を間違えたかと錯覚したり、穴水の街中も結構判り難くて焦ったりしましたが。どうにか20時過ぎには穴水駅に到着、早速輪行支度を、最終の七尾行きには余裕で乗れそうです。本日の走行99.1キロ。