青木湖畔を往く 旧R148 続きを読む 信州キャンプツーリング(4日目)

「道路元標」タグアーカイブ

信州キャンプツーリング(3日目)

信州キャンプツーリング(2日目)

信州キャンプツーリング(1日目)

愛知県の道路元標へ

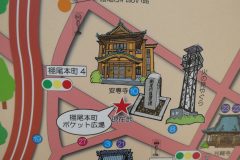

有効期限残り僅かの「近鉄優待乗車券」を賜ったので、愛知県下で残している道路元標(上図赤印)を巡るか、自走で辿り着けてもなかなかゆっくりと回れない先志摩を往復輪行で巡るか、悩んだ挙げ句に自転車抜きで愛知へ向かう事にしました。愛知県下には後5ヶ所をのこしているのですが、今まで回った残りと云うか比較的最近になって現存が確認されたとかで、場所がてんでバラバラ、2ヶ所は比較的駅から近く、1ヶ所はどうにか路線バスが使えるので3ヶ所を公共交通機関利用で巡る次第に。(なお黒印は現存が確認されていたものの、その後行方不明となったもの)

有効期限残り僅かの「近鉄優待乗車券」を賜ったので、愛知県下で残している道路元標(上図赤印)を巡るか、自走で辿り着けてもなかなかゆっくりと回れない先志摩を往復輪行で巡るか、悩んだ挙げ句に自転車抜きで愛知へ向かう事にしました。愛知県下には後5ヶ所をのこしているのですが、今まで回った残りと云うか比較的最近になって現存が確認されたとかで、場所がてんでバラバラ、2ヶ所は比較的駅から近く、1ヶ所はどうにか路線バスが使えるので3ヶ所を公共交通機関利用で巡る次第に。(なお黒印は現存が確認されていたものの、その後行方不明となったもの)

「優待乗車券」と云っても特急まではタダで乗せてはくれません、桜井0642発の急行を乗り継いで名古屋へ、名鉄に乗り換えて美和村道路元標の最寄り駅になる木田駅へ、しかし色々な方向へ様々な編成で入ってくる名鉄電車には戸惑います、津島線へ入るのは2両編成かい。

海部郡美和村は美和町を経て2010年にみわ市に、道路元標は美和民族資料館の玄関脇の庭先に案内板付きで保存されています。なお同館は水木曜休みですが元標の前までは何時でも行けるかと。

海部郡美和村は美和町を経て2010年にみわ市に、道路元標は美和民族資料館の玄関脇の庭先に案内板付きで保存されています。なお同館は水木曜休みですが元標の前までは何時でも行けるかと。 お次も名鉄に乗り継いで三河線の碧南駅へ。2014年10月にも訪れていますが、その時は目的の棚尾村道路元標が移設されていて見つける事ができませんでした。

お次も名鉄に乗り継いで三河線の碧南駅へ。2014年10月にも訪れていますが、その時は目的の棚尾村道路元標が移設されていて見つける事ができませんでした。

碧海郡(昭和45年に消滅)の棚尾村道路元標、以前は棚尾小学校内に保存されていたのですが、町おこしの一環で元の場所とされる処に再建されています。

碧海郡(昭和45年に消滅)の棚尾村道路元標、以前は棚尾小学校内に保存されていたのですが、町おこしの一環で元の場所とされる処に再建されています。

歴史のある町かして、歩道や案内が整備されています。

歴史のある町かして、歩道や案内が整備されています。 お次は東春日井郡(昭和45年に消滅)の坂下村、JR中央本線の高蔵寺駅が最寄りですが直線距離でも4キロは離れています、ただ今やニュータウンのど真ん中で路線バスが日中でも1時間1本程度走っています、駅前のバスターミナルから最寄りのバス停まで片道330円は些かお高いですが、丘陵地帯のアップダウンを自転車では行きたくない様な。

お次は東春日井郡(昭和45年に消滅)の坂下村、JR中央本線の高蔵寺駅が最寄りですが直線距離でも4キロは離れています、ただ今やニュータウンのど真ん中で路線バスが日中でも1時間1本程度走っています、駅前のバスターミナルから最寄りのバス停まで片道330円は些かお高いですが、丘陵地帯のアップダウンを自転車では行きたくない様な。

坂下村道路元標は坂下公会所(公民館とは異なります)の玄関先に。これで愛知県下110基目、現存が確認されているものは後2基、渥美郡泉村は良しとしても北設楽郡の園村が難関です。

坂下村道路元標は坂下公会所(公民館とは異なります)の玄関先に。これで愛知県下110基目、現存が確認されているものは後2基、渥美郡泉村は良しとしても北設楽郡の園村が難関です。

東海道線で遅延とかが発生していたのですがほぼ順調に予定の3基を巡り終え、少し時間の余裕があったので、せっかくですので毎年新春ランでお世話になっているカトーサイクルさんへ、今どきのお店には置いていない小物部品が必要だったので、グッドタイミング。ただ眼に毒なものが一杯あるのが困り物です。

東海道線で遅延とかが発生していたのですがほぼ順調に予定の3基を巡り終え、少し時間の余裕があったので、せっかくですので毎年新春ランでお世話になっているカトーサイクルさんへ、今どきのお店には置いていない小物部品が必要だったので、グッドタイミング。ただ眼に毒なものが一杯あるのが困り物です。

帰りは特急料金を奮発しましたが、名張から普通電車に乗り換えるので行きと30分程しか変わらないのが。

帰りは特急料金を奮発しましたが、名張から普通電車に乗り換えるので行きと30分程しか変わらないのが。

【1080】 愛知県 海部郡 美和村(現 あま市)

【1081】 愛知県 壁海郡 棚尾村(現 碧南市)

【1082】 愛知県 東春日井郡 坂下村(現 春日井市)

WAKAYAMA800 日高郡へ

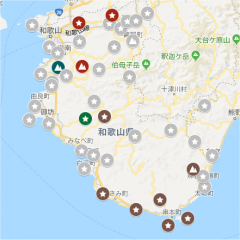

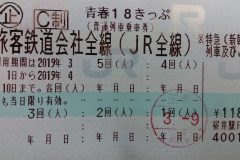

昨年8月から挑戦中の「WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー」、台風禍で閉鎖されたままの道の駅「白崎海岸」が正式にポイントから除外されて計44ヶ所、残りは12ヶ所なのですが、パーフェクト達成はかなり厳しいです、やはり昨年9月の「十津川~南紀ツーリング」の2日目、雨で切り上げたのが堪えます。今日は青春18きっぷのシーズンが始まりましたので、日高郡の2ヶ所を回る事に。

昨年8月から挑戦中の「WAKAYAMA800モバイルスタンプラリー」、台風禍で閉鎖されたままの道の駅「白崎海岸」が正式にポイントから除外されて計44ヶ所、残りは12ヶ所なのですが、パーフェクト達成はかなり厳しいです、やはり昨年9月の「十津川~南紀ツーリング」の2日目、雨で切り上げたのが堪えます。今日は青春18きっぷのシーズンが始まりましたので、日高郡の2ヶ所を回る事に。 ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。

ただ普通列車より優等列車の方がはるかに多い紀勢本線、JRだけで桜井から御坊まで行こうとすると始発に乗っても10時をまわってしまいます。王寺駅までの約20キロを未明に自走したので、3月とは云え温度計は0℃、この冬一番の寒い思いをさせられる事に。とにかく王寺駅0436発の関西本線で天王寺へ。 天王寺、和歌山で乗り継いで御坊到着が0756、輪行準備とトイレを済ませて0816、R425の分岐する塩屋まで南下するのですが、県道186号日高港線のヘキサや食料調達に時間を取られてしまいます。

天王寺、和歌山で乗り継いで御坊到着が0756、輪行準備とトイレを済ませて0816、R425の分岐する塩屋まで南下するのですが、県道186号日高港線のヘキサや食料調達に時間を取られてしまいます。

結局R425に入るのは085に、尾鷲から紀伊半島を横断してきたR425、日本三大酷道と云われたこの道も御坊側は幾つものトンネルや橋が供用されて車には走り易い道となっています。実は旧龍神村の小家谷から西を走るのは10数年ぶり、改良のお陰で里山の中を緩やかなアップダウンが続き、自転車にも走っていて気持ちの良い道です。そのせいかWAKAYAMA800でもおすすめルート「切目~塩屋ルート」として紹介され、ブルーラインも引かれています。

結局R425に入るのは085に、尾鷲から紀伊半島を横断してきたR425、日本三大酷道と云われたこの道も御坊側は幾つものトンネルや橋が供用されて車には走り易い道となっています。実は旧龍神村の小家谷から西を走るのは10数年ぶり、改良のお陰で里山の中を緩やかなアップダウンが続き、自転車にも走っていて気持ちの良い道です。そのせいかWAKAYAMA800でもおすすめルート「切目~塩屋ルート」として紹介され、ブルーラインも引かれています。 ただ昔ながらの道への拘りもあって、旧道トレースモードに。印南町田ノ垣内、ここには日高郡の真妻村道路元標があったはずなのですが、JAも幼稚園も今は閉ざされ、人影すら見えません。

ただ昔ながらの道への拘りもあって、旧道トレースモードに。印南町田ノ垣内、ここには日高郡の真妻村道路元標があったはずなのですが、JAも幼稚園も今は閉ざされ、人影すら見えません。

2014年に竣工した切目川ダム、もちろん以前通った時は建設中でした。付近の旧道部分も幅員こそあまり変わりませんが整備されています。

2014年に竣工した切目川ダム、もちろん以前通った時は建設中でした。付近の旧道部分も幅員こそあまり変わりませんが整備されています。 上洞(かぼら)にある「奥真妻活々倶楽部」が今日1っ目のポイント、元は商店だったのでしょうか、集会所の様になっていますが、食料品とかも売られている様です。

上洞(かぼら)にある「奥真妻活々倶楽部」が今日1っ目のポイント、元は商店だったのでしょうか、集会所の様になっていますが、食料品とかも売られている様です。

規模は小さいですが棚田が、この辺りでは「けさがけ」の事を「なるがけ」と云う様です。

規模は小さいですが棚田が、この辺りでは「けさがけ」の事を「なるがけ」と云う様です。 標高440mまで登り詰めて唐尾隧道、今は田辺市となりましたが、旧龍神村域に入ります。

標高440mまで登り詰めて唐尾隧道、今は田辺市となりましたが、旧龍神村域に入ります。

小家谷口でR424と合流、上洞からは1台の車にも遭わずにやってきましたが、R424との併用区間に入ると交通量が増えます。御坊から龍神へは県道とR424を継いだ日高川沿いのルートがメインになっています。

小家谷口でR424と合流、上洞からは1台の車にも遭わずにやってきましたが、R424との併用区間に入ると交通量が増えます。御坊から龍神へは県道とR424を継いだ日高川沿いのルートがメインになっています。

1150 道の駅「水の郷 日高川 龍游」にて2っ目のポイント。

1150 道の駅「水の郷 日高川 龍游」にて2っ目のポイント。

今度はR424を使って海側に戻る格好になります、切目辻トンネルを抜けて南部川沿いに下ります、こちらのルートを走るのも10数年ぶりです。

今度はR424を使って海側に戻る格好になります、切目辻トンネルを抜けて南部川沿いに下ります、こちらのルートを走るのも10数年ぶりです。 みなべ町にて、南部町道路元標(写真左)、県道201号南部停車場線、熊野街道沿いにあるのですが、後ろの商店は店仕舞いしてしまった様です。

みなべ町にて、南部町道路元標(写真左)、県道201号南部停車場線、熊野街道沿いにあるのですが、後ろの商店は店仕舞いしてしまった様です。

南部駅に到着したのが1352、この先紀伊田辺以遠へ行ける接続は1558までなく、帰途に鶴橋から近鉄を利用するなら、紀伊日置駅もよりのポイント「道の駅 志原海岸海来館」まで往復する事もできなくないのですが、輪行支度や待ち時間を考えるとあまりにロスが大きいので、今日はここでお開きにして帰途に就く事に、時間的には少々物足りないですが恵まれた天気の下、久しぶりの道を走る事ができて満足です。本日の走行96.1キロ。

南部駅に到着したのが1352、この先紀伊田辺以遠へ行ける接続は1558までなく、帰途に鶴橋から近鉄を利用するなら、紀伊日置駅もよりのポイント「道の駅 志原海岸海来館」まで往復する事もできなくないのですが、輪行支度や待ち時間を考えるとあまりにロスが大きいので、今日はここでお開きにして帰途に就く事に、時間的には少々物足りないですが恵まれた天気の下、久しぶりの道を走る事ができて満足です。本日の走行96.1キロ。

通勤時間帯の天王寺を経由するのを避けて、余分に時間が掛かりますが和歌山線経由で、乗り心地最悪の105系に乗れるのも後僅か。南部1432→1508御坊1533→1636和歌山1651→1824五条1901→1940高田1944→1957桜井と所要5時間25分の旅、往復で5,620円分乗車。五条駅ではへこちらも3月16日のダイヤ改正で姿を消す117系と交換(写真右)。

通勤時間帯の天王寺を経由するのを避けて、余分に時間が掛かりますが和歌山線経由で、乗り心地最悪の105系に乗れるのも後僅か。南部1432→1508御坊1533→1636和歌山1651→1824五条1901→1940高田1944→1957桜井と所要5時間25分の旅、往復で5,620円分乗車。五条駅ではへこちらも3月16日のダイヤ改正で姿を消す117系と交換(写真右)。 WAKAYAMA800は2ヶ所回って都合34ヶ所、残りは紀北に4ヶ所、南紀に6ヶ所はどう考えても厳しいです、と云いますが千葉山と生石山ってあまり気がすすまないのですよね。

WAKAYAMA800は2ヶ所回って都合34ヶ所、残りは紀北に4ヶ所、南紀に6ヶ所はどう考えても厳しいです、と云いますが千葉山と生石山ってあまり気がすすまないのですよね。

国中ポタ~大和盆地縦断~

今日はお天気も良い事ですので、最近になって現存が確認された北倭(きたやまと)村道路元標を履修に生駒市へ向かう事にします。相変わらず歩くと左脚の調子は良くないのですが、現金なもので自転車は大丈夫なんですよね。

今日はお天気も良い事ですので、最近になって現存が確認された北倭(きたやまと)村道路元標を履修に生駒市へ向かう事にします。相変わらず歩くと左脚の調子は良くないのですが、現金なもので自転車は大丈夫なんですよね。

さて飛鳥川沿いの「大和中央自転車道」(大和郡山田原本橿原自転車道線)を北上します。「大和中央自転車道」は浄化センター公園が起点、実質的には行き止まりになっているので、生駒市や王寺町方面に抜けるには保田橋西詰から県道36号天理王寺線を少し西へ走って曽我川沿いに北上してきた「飛鳥葛城自転車道」(明日香大和高田広陵自転車道線)に入る事になりますが、この辺り案内等は全くなくて大阪方面から走りに来た人にとっては日非常に判り難い事になっています。→「奈良県の自転車道に物申す」

曽我川を渡った処でその「飛鳥葛城自転車道」に入るのですが、昨年からなにやら工事をしているなと思っていたら、どうやら県道36号天理王寺線の付け替えで新しい橋が架かるので、左岸を走っていた自転車道はアンダークロスする様です。これはこれで良いのですが、奈良の自転車道を走っていて気になるのは交通量の多い道路の交差点で信号や横断歩道の類、車道側に自転車道との交差である事を示す標識が非常に少ない事です、「ならくる」や「京奈和自転車道」も結構ですが、こう云った基本的な安全面に気配りと予算を使って貰いたいものです。

曽我川を渡った処でその「飛鳥葛城自転車道」に入るのですが、昨年からなにやら工事をしているなと思っていたら、どうやら県道36号天理王寺線の付け替えで新しい橋が架かるので、左岸を走っていた自転車道はアンダークロスする様です。これはこれで良いのですが、奈良の自転車道を走っていて気になるのは交通量の多い道路の交差点で信号や横断歩道の類、車道側に自転車道との交差である事を示す標識が非常に少ない事です、「ならくる」や「京奈和自転車道」も結構ですが、こう云った基本的な安全面に気配りと予算を使って貰いたいものです。

大和川に出て御幸大橋で右岸に、竜田川べりに入って北上しR168へ。桜井に暮らしているとわざわざ車の多いこちら方面に走りに来る事は滅多にないので、せっかくですのでヘキサコレクションで空白になっている幾つかの県道を巡る事に。因みに新宮市が起点のR168は昭和57年までは大和高田が終点で、昭和57年に2つの県道の昇格で枚方市までとなりました。

大和川に出て御幸大橋で右岸に、竜田川べりに入って北上しR168へ。桜井に暮らしているとわざわざ車の多いこちら方面に走りに来る事は滅多にないので、せっかくですのでヘキサコレクションで空白になっている幾つかの県道を巡る事に。因みに新宮市が起点のR168は昭和57年までは大和高田が終点で、昭和57年に2つの県道の昇格で枚方市までとなりました。

お天気に恵まれた土曜日とあってすれ違うロードバイクが結構います、淀川べりから奈良へ走りに来る人は、今日走るR168や県道7号がルートになるのでしょうね。

時間を取られましたが未収だった5件をGET、ただ県道250号平群信貴山線は見つける事はできませんでした、どうやらフラワーロードまで登るとある様なのですが、標高差200mを登る余裕はありません。

近鉄の生駒駅に立ち寄った後再びR168に戻って北へ、奈良盆地の南東端から北東端へ、北倭村は結構遠いです、もうポタとは云えないですね。出店交差点(写真右)を少し西へ入り橋を渡ると大阪府四条畷市、ここは淀川の支流天野川の上流になるのです。

近鉄の生駒駅に立ち寄った後再びR168に戻って北へ、奈良盆地の南東端から北東端へ、北倭村は結構遠いです、もうポタとは云えないですね。出店交差点(写真右)を少し西へ入り橋を渡ると大阪府四条畷市、ここは淀川の支流天野川の上流になるのです。

ここまでヘキサコレクションのためにR168を北上してきたのですが、白庭台ニュータウンの中を越えて富雄川の沿って北上してきた県道7号枚方大和郡山線へ入り、くろんど池への登りに。くろんど池と云えば大阪府のイメージが強いのですが、くろんど池そのものは奈良県生駒市、れっきとした富雄川源流域なのです。

ここまでヘキサコレクションのためにR168を北上してきたのですが、白庭台ニュータウンの中を越えて富雄川の沿って北上してきた県道7号枚方大和郡山線へ入り、くろんど池への登りに。くろんど池と云えば大阪府のイメージが強いのですが、くろんど池そのものは奈良県生駒市、れっきとした富雄川源流域なのです。

さて北倭村道路元標の建つだろうポイントまでやってきたのですが、なんと道路元標と思しき石柱は頑丈なゲートに阻まれた橋の向こう、南向きに建っていて正面を確認する事はできませんが、形状から奈良県の様式の道路元標に間違いありません、万事休すかと思いきや、地図を見ると向こうに見える北倭土地改良区の建物までは高山溜池を大きく迂回すれば「金鵄の杜倭苑」と云うコミニュニティセンター経由で行けそうです。

さて北倭村道路元標の建つだろうポイントまでやってきたのですが、なんと道路元標と思しき石柱は頑丈なゲートに阻まれた橋の向こう、南向きに建っていて正面を確認する事はできませんが、形状から奈良県の様式の道路元標に間違いありません、万事休すかと思いきや、地図を見ると向こうに見える北倭土地改良区の建物までは高山溜池を大きく迂回すれば「金鵄の杜倭苑」と云うコミニュニティセンター経由で行けそうです。

十数m向こうの道路元標まで2キロ近く迂回する事になりましたが、さしたる?障害もなく無事に北倭村道路元標の正面に辿り着く事ができました、都合1,079基目となります。

十数m向こうの道路元標まで2キロ近く迂回する事になりましたが、さしたる?障害もなく無事に北倭村道路元標の正面に辿り着く事ができました、都合1,079基目となります。

北倭村は明治22年町村制の施行に拠り、添下郡5ヶ村により北倭村として成立、明治30年に平群郡とともに生駒郡となり、昭和32年に当時の生駒町に編入されています。上田倖弘著「道路元標」を尋ねてによると、現在の出店橋西詰にあったとされ、戦前には失われていたかとありますが、土地改良区ができた折にでも保管されていたものがここに再建されたのでしょうね、北倭村の村域は概ね生駒市高山町となったため、北倭の名を残しているのは保育園位になってしまいましたが、北倭村成立以前の旧村名(鹿畑)が鹿ノ台ニュータウンに引き継がれている様です。

13時半、今日の目的は達成、京都府側へ越える県道65号か72号で木津川側へ越える事も考えたのですが、最富雄川沿いに最短コースの県道7号を南下する事に。

13時半、今日の目的は達成、京都府側へ越える県道65号か72号で木津川側へ越える事も考えたのですが、最富雄川沿いに最短コースの県道7号を南下する事に。

近鉄富雄駅手前までは信号や車が多くて閉口していたのですが、三松橋からは富雄川左岸の道が自転車道みたいなもの、大和郡山市の外川橋からは「奈良自転車道」と「飛鳥葛城自転車道」を継いで大和川に架かる御幸橋まで戻ってきました。

近鉄富雄駅手前までは信号や車が多くて閉口していたのですが、三松橋からは富雄川左岸の道が自転車道みたいなもの、大和郡山市の外川橋からは「奈良自転車道」と「飛鳥葛城自転車道」を継いで大和川に架かる御幸橋まで戻ってきました。

大和川べりでは御幸橋から馬場尻橋まで右岸、中街道(下ッ道)の天神橋までは左岸を行きます。R24を跨ぐために県道36号を少し走らされますが大中橋から再び大和川左岸へ、桜井まで快適なルートを走る事ができます。交通量は少ないですが、生活道路になっているので時間帯によっては地元の車が広くもない堤防上の道を行き交います、断続的にある対岸(右岸)の道を自転車道として整備してくれないものですかね。

大和川べりでは御幸橋から馬場尻橋まで右岸、中街道(下ッ道)の天神橋までは左岸を行きます。R24を跨ぐために県道36号を少し走らされますが大中橋から再び大和川左岸へ、桜井まで快適なルートを走る事ができます。交通量は少ないですが、生活道路になっているので時間帯によっては地元の車が広くもない堤防上の道を行き交います、断続的にある対岸(右岸)の道を自転車道として整備してくれないものですかね。

さてくろんど池への登りを除けばインナー要らずの川沿いのコースでしたが、走行89.9キロはもうポタやないですね。

なお2019/2/3の時点で道路元標のコンテンツに埋め込まれているGoogleMapは正常に表示する事ができません。

紀伊半島ツーリング 2018秋(1日目)

国道169号 奈良県吉野郡川上村大迫にて

国道169号 奈良県吉野郡川上村大迫にて

続きを読む 紀伊半島ツーリング 2018秋(1日目)

西の海へ ~ゆる風サイク~

31日から2日とせっかく休みにしておいたのに台風襲来で淡路島キャンプツーリングは中止に、部屋に籠もってパソコンいじりをしていたものの、今日1日は良いお天気との事、こんな日に走らずにいたら昼頃になってから後悔する事に決まっているので、意を決して出掛ける事に、特に何処へと予定はなかったので、「WAKAYAM800」モバイルスタンプラリー」で一番面白くなさそうな和歌山市周辺へ向う事にして、明日香村から重阪峠で五條へと、いつもの道を行きます。

五條のオークワでおにぎりを仕入れてR24を西へ、左岸に渡らずそのまま走ると真土峠の面白くもない坂を登らなければならないのでJR和歌山線沿いの小径へ入ります、線路と川岸に挟まれた小特しか通れない道が隅田(すだ)駅の手前まで続いています、途中ダートと云うか田圃の畦の様な部分もありますので、ロードにはお勧めではありませんが。

五條のオークワでおにぎりを仕入れてR24を西へ、左岸に渡らずそのまま走ると真土峠の面白くもない坂を登らなければならないのでJR和歌山線沿いの小径へ入ります、線路と川岸に挟まれた小特しか通れない道が隅田(すだ)駅の手前まで続いています、途中ダートと云うか田圃の畦の様な部分もありますので、ロードにはお勧めではありませんが。 隅田駅は「WAKAYAMA800」のポイントですが既に履修済、ただリピータ賞なるのがありますので、一応チェックはしておきます。この先和歌山街道が少し残っていますのでそのまま橋本の町へ。

隅田駅は「WAKAYAMA800」のポイントですが既に履修済、ただリピータ賞なるのがありますので、一応チェックはしておきます。この先和歌山街道が少し残っていますのでそのまま橋本の町へ。

すいぶんご無沙汰ですので橋本町道路元標へ、調べてみると12年ぶり、隣に真新しい案内板が、昨年3月に設置された様ですが、説明もなかなか良くできています。

すいぶんご無沙汰ですので橋本町道路元標へ、調べてみると12年ぶり、隣に真新しい案内板が、昨年3月に設置された様ですが、説明もなかなか良くできています。 橋本橋で左岸に渡り、九度山町の道の駅「柿の郷くどやま」に立ち寄り、三谷橋で右岸に渡ります、5連の曲弦トラスが美しいです、幅員のない道路橋は気が付くと架け替えられて姿を消して行くので気を付けておかないと。ところで紀の川沿いのサイクリングロードは左岸と右岸を交互に2度づつ経由する様になっていて、三谷橋から右岸を走り麻生津橋で再び左岸に戻ります。ただこの間の右岸路は支流が流れ込む部分で3度ばかり上流側へ迂回していて決して走り易いとは云えません、和歌山市方面へ急ぐなら左岸の県道等を走る事をお奨めします。しかし紀の川河畔に出てから些か向かい風が…

橋本橋で左岸に渡り、九度山町の道の駅「柿の郷くどやま」に立ち寄り、三谷橋で右岸に渡ります、5連の曲弦トラスが美しいです、幅員のない道路橋は気が付くと架け替えられて姿を消して行くので気を付けておかないと。ところで紀の川沿いのサイクリングロードは左岸と右岸を交互に2度づつ経由する様になっていて、三谷橋から右岸を走り麻生津橋で再び左岸に戻ります。ただこの間の右岸路は支流が流れ込む部分で3度ばかり上流側へ迂回していて決して走り易いとは云えません、和歌山市方面へ急ぐなら左岸の県道等を走る事をお奨めします。しかし紀の川河畔に出てから些か向かい風が…

ただ右岸には道の駅「紀の川万葉の里」があって、スタンプラリーのチェックポイントになっています、13個目をゲット。R24をサイクリングロードに挟まれた道の駅、ロケーションは悪くないのですが、西端には四阿もあります(写真は下流側から見ています)。

ただ右岸には道の駅「紀の川万葉の里」があって、スタンプラリーのチェックポイントになっています、13個目をゲット。R24をサイクリングロードに挟まれた道の駅、ロケーションは悪くないのですが、西端には四阿もあります(写真は下流側から見ています)。 あと麻生津橋までの部分でサイクリングロードが非常に判り難くて、毎回道を間違えてしまいます、今日は試しに麻生津橋からサイクリングロードを引き返してみますと、なる程JR西笠田駅からR24に戻った処で信号を渡り新旧の妹背橋で新しい橋に入ってしまうのが間違いの元なんです。正しくは道の駅からのサイクリングロードがR24に合流した処で信号を渡りJR西笠田駅の紀の川側を走り駅西の踏切を渡って道なりに再びR24に下り、そこで信号を渡らずに古い方の妹背橋を渡り堤防沿いの道に入るのが正解なのです。

あと麻生津橋までの部分でサイクリングロードが非常に判り難くて、毎回道を間違えてしまいます、今日は試しに麻生津橋からサイクリングロードを引き返してみますと、なる程JR西笠田駅からR24に戻った処で信号を渡り新旧の妹背橋で新しい橋に入ってしまうのが間違いの元なんです。正しくは道の駅からのサイクリングロードがR24に合流した処で信号を渡りJR西笠田駅の紀の川側を走り駅西の踏切を渡って道なりに再びR24に下り、そこで信号を渡らずに古い方の妹背橋を渡り堤防沿いの道に入るのが正解なのです。

麻生津橋で左岸に渡りますが、上流側から来ると判り難いポイントが幾つか、藤崎頭首工の見える旧道区間、竹房橋南詰を過ぎて百合で堤防上へ分岐する部分、下流側からだとそうでもないのですが、上流側からだと判り難いし入り難いのですよね。

麻生津橋で左岸に渡りますが、上流側から来ると判り難いポイントが幾つか、藤崎頭首工の見える旧道区間、竹房橋南詰を過ぎて百合で堤防上へ分岐する部分、下流側からだとそうでもないのですが、上流側からだと判り難いし入り難いのですよね。

なんだあれは。非常時でもないし訓練なのかな、幅員もなくてどうしようもないので仕方なく県道に出るまでお供をする事に。

なんだあれは。非常時でもないし訓練なのかな、幅員もなくてどうしようもないので仕方なく県道に出るまでお供をする事に。

井阪橋南詰、サイクリングロードを紀の川河口へ向うにはここで橋を渡って再度右岸に渡らなければならないのですが、そのまま左岸を真っ直ぐ行くブルーラインが、こちらは紀の川左岸かっら支流の貴志川右岸の堤防路に繋がっている貴志に向う別ルートなのです。今日は貴志駅へ向うのでこのまま直進すれば良いのですが。 貴志川右岸のサイクリングロードを遡ります、路面状況は紀の川沿いに比べて良くはありません。

貴志川右岸のサイクリングロードを遡ります、路面状況は紀の川沿いに比べて良くはありません。

ようやくタマ駅長の待つ貴志駅へ到着、今は2代目のニタマ駅長なんですが、初めてお目に掛かります、身体もデカいが態度もデカい。ちょっとグッズも買ってみたり。しかし立派な駅舎ですね、先代のタマ駅長が人気になった時に、何が流行るか判らんなんて揶揄した人も多かったのですが、遊び心がローカル私鉄を救ったと云うか、そう云うニーズがあったのですよね、以前の貴志駅(2007年3月)。

ようやくタマ駅長の待つ貴志駅へ到着、今は2代目のニタマ駅長なんですが、初めてお目に掛かります、身体もデカいが態度もデカい。ちょっとグッズも買ってみたり。しかし立派な駅舎ですね、先代のタマ駅長が人気になった時に、何が流行るか判らんなんて揶揄した人も多かったのですが、遊び心がローカル私鉄を救ったと云うか、そう云うニーズがあったのですよね、以前の貴志駅(2007年3月)。

貴志駅を後にし、旧野上町(現紀美野町)へ、沖野ゝから1994年に廃止された野上電鉄跡のサイリングロードもとい遊歩道(健康ロードと呼ばれています)へ、自転車の走行は可能ですが、荒いカラー舗装が快適ではありません。昔駅のあった処にベンチとかがありますが、休憩するなら重根(しこね)駅跡(写真右)が良いでしょう。

貴志駅を後にし、旧野上町(現紀美野町)へ、沖野ゝから1994年に廃止された野上電鉄跡のサイリングロードもとい遊歩道(健康ロードと呼ばれています)へ、自転車の走行は可能ですが、荒いカラー舗装が快適ではありません。昔駅のあった処にベンチとかがありますが、休憩するなら重根(しこね)駅跡(写真右)が良いでしょう。

途中途絶えている区間がありますが野上電鉄跡を辿って行くとJR紀勢線の海南駅へ、チェックポイントになっている黒江の「うるわし館」と和歌浦の「和歌浦漁港おっとっと広場」へ、途中「スハネフ14-1」と云うお店に寄って食事でもしたかったのですが、念の為に定休日を確認すると、なんと定休日ではないものの今日は昼から臨時休業との事、坂を登ってからお休みだったなんて事にならずに良かったですが、途端にお腹が空いてきたのでローソンでパン一個を買い食いして虫養い、時間的に少々厳しいですが加太経由で「ゆる風」に向う事にします。

途中途絶えている区間がありますが野上電鉄跡を辿って行くとJR紀勢線の海南駅へ、チェックポイントになっている黒江の「うるわし館」と和歌浦の「和歌浦漁港おっとっと広場」へ、途中「スハネフ14-1」と云うお店に寄って食事でもしたかったのですが、念の為に定休日を確認すると、なんと定休日ではないものの今日は昼から臨時休業との事、坂を登ってからお休みだったなんて事にならずに良かったですが、途端にお腹が空いてきたのでローソンでパン一個を買い食いして虫養い、時間的に少々厳しいですが加太経由で「ゆる風」に向う事にします。 旧R26の紀の川大橋で紀の川を渡ります。

旧R26の紀の川大橋で紀の川を渡ります。

15時過ぎに加太港へ到着、「加太海水浴場管理事務所」で17個目ゲット。

15時過ぎに加太港へ到着、「加太海水浴場管理事務所」で17個目ゲット。

大川トンネルの前まで来て、時間もないのに気が向いたので旧道の大川峠へ、車は入れない様にゲートがしてあり、自動車、自動二輪、原付の進入は不可とありますが、自転車はダメとはありません、走行も殆ど支障はありませんが、今は植生に阻まれて展望も殆どないので、わざわざ踏み込む程の処でもありません。

大川トンネルの前まで来て、時間もないのに気が向いたので旧道の大川峠へ、車は入れない様にゲートがしてあり、自動車、自動二輪、原付の進入は不可とありますが、自転車はダメとはありません、走行も殆ど支障はありませんが、今は植生に阻まれて展望も殆どないので、わざわざ踏み込む程の処でもありません。 16時半に「ゆる風」に到着、海側からの道に自身がないので旧R26側から下ってきました。

16時半に「ゆる風」に到着、海側からの道に自身がないので旧R26側から下ってきました。

当初は「道の駅 ねごろ歴史の丘」までまわってJR和歌山線で帰途に就きたかったのですが、正直「ゆる風」ではなく結構向かい風がキツくて草臥れました、..閉店時間を過ぎるまでまったりした後、リコさんに南海淡輪駅まで送って頂き、輪行で帰途に就きました、本日の走行141.7キロ。

と淡輪駅から真っ直ぐ帰れば良いのですが、近鉄は丁度混雑する時間帯、どうせなら上本町から乗りたいので日本橋で乗り換えるならばと、南森町まで乗って「アリオリドス」で食って帰る事に。

道路元標蒐集サイク(石川篇)

「18きっぷ」はまだ残っているのですが、まとまった休みがないので日帰りの予定で北陸へ、石川県南部の道路元標を巡ります。桜井から「18きっぷ」だけで日帰りしようしても、現地での滞在時間が5時間程しか取れないのです、少しでも早く着こうとJR奈良駅まで20キロ余りを自走する事に、奈良05:46→0647京都07:00→0807近江今津0814→0946 福井10:15→1056加賀温泉のスジで、桜井始発より1時間早く着きます。未明の上街道を走るのですが、そこは走り馴れたる道、その上最近奈良市域に入ると街灯が滅茶苦茶明るいのです。

「18きっぷ」はまだ残っているのですが、まとまった休みがないので日帰りの予定で北陸へ、石川県南部の道路元標を巡ります。桜井から「18きっぷ」だけで日帰りしようしても、現地での滞在時間が5時間程しか取れないのです、少しでも早く着こうとJR奈良駅まで20キロ余りを自走する事に、奈良05:46→0647京都07:00→0807近江今津0814→0946 福井10:15→1056加賀温泉のスジで、桜井始発より1時間早く着きます。未明の上街道を走るのですが、そこは走り馴れたる道、その上最近奈良市域に入ると街灯が滅茶苦茶明るいのです。

加賀温泉駅からスタートする事にしたのは「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリーのポイントが駅前にあると云う理由からなのですが、北陸新幹線延伸で新駅となる加賀温泉駅は現在仮駅舎で、ホームから改札まで結構歩かされます。バスの降車場のベンチがお誂え向きだったので早速輪行支度を解きます、先日の事があるのでペダルの取り付けは慎重に。

加賀温泉駅からスタートする事にしたのは「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリーのポイントが駅前にあると云う理由からなのですが、北陸新幹線延伸で新駅となる加賀温泉駅は現在仮駅舎で、ホームから改札まで結構歩かされます。バスの降車場のベンチがお誂え向きだったので早速輪行支度を解きます、先日の事があるのでペダルの取り付けは慎重に。

まずは江沼郡の庄村道路元標と分校(ぶんぎょう)村道路元標を、それぞれ住吉神社と菅原神社の前にあります、明日はその住吉神社の秋祭り、準備が始まっています。今日は曇りの予報を頼りにして出掛けてきたのですが、なんとカンカン照り、でも季節はもう秋なんですね。

まずは江沼郡の庄村道路元標と分校(ぶんぎょう)村道路元標を、それぞれ住吉神社と菅原神社の前にあります、明日はその住吉神社の秋祭り、準備が始まっています。今日は曇りの予報を頼りにして出掛けてきたのですが、なんとカンカン照り、でも季節はもう秋なんですね。

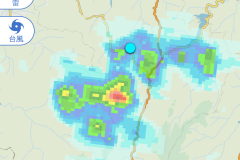

「いしかわ里山里海~」のポイントの自動車博物館を経て山あいへと入って行くとお天気が曇り模様に、粟津温泉近くのローソンで補給の後、県道163号瀬領粟津線、県道161号大杉長谷線と継いで県道43号丸山加賀線へ、2009年6月20日に大杉谷村道路元標まで往復しているのですが記憶に残っていません。大杉谷川に沿って緩やかに登って行く走り易い気持ちの良い道が続きます、連日の猛暑に辟易としていただけに曇り模様が過ごしやすく、蝉時雨の道を快走していたのですが、些か雲行きが怪しくなってきました、時折パラパラと。帰りの輪行に万が一泊まりになった場合に着替えを一式は持って来ているのですが、雨具の用意はしていません。

ただ雨雲レーダーの予報は心配なさそうなので、二度ばかり雨宿りをしつつ先へ進みます、牛ヶ首峠から国道416号線経由で新丸村道路元標を経て、五百峠を小松市街へ下るつもりでいるのですが。

ただ雨雲レーダーの予報は心配なさそうなので、二度ばかり雨宿りをしつつ先へ進みます、牛ヶ首峠から国道416号線経由で新丸村道路元標を経て、五百峠を小松市街へ下るつもりでいるのですが。

道が峠道らしくなってくると雨足も強くなってきて本降りに、幸いバッグ類のレインカバーはあるので、荷物は濡らさずに済んでいるのですが、今回はロード故にお尻はビチョビチョ、替えのない靴を濡らしたくないので足を付けずに頑張って登ったのですがドボドボに、結局は無駄な抵抗だった様です。

道が峠道らしくなってくると雨足も強くなってきて本降りに、幸いバッグ類のレインカバーはあるので、荷物は濡らさずに済んでいるのですが、今回はロード故にお尻はビチョビチョ、替えのない靴を濡らしたくないので足を付けずに頑張って登ったのですがドボドボに、結局は無駄な抵抗だった様です。

1419 標高420mの牛ヶ首峠に到着、峠は国道416号との三叉路になっていますが、右折しても現在は行き止まりです(福井県側へは長年R416の未開通区間だったのですが、今年9月9日に開通するそうです)。残念ながら雨宿りの出来そうな場所もなく、左折して新丸村道路元標へ下る事に。新丸村は1956年に小松市に合併編入され、現在ではかつての村域は廃村同様の状態に、その道路元標ですが、目標物も何もない道端に建っていて、予備知識が無ければ通りすぎてしまう様な場所なのです、幸い見落とす事はなかったのものの、帰宅後写真を確認すると真っ暗で何も見えません、どうやら撮影モードを選ぶダイアルが間違った位置に動いていた様です、いつもならモニターで確認をしたり、スマホのカメラで1枚位は押さえておくのですが、今回は雨の中で何れもしなかったのが。

1419 標高420mの牛ヶ首峠に到着、峠は国道416号との三叉路になっていますが、右折しても現在は行き止まりです(福井県側へは長年R416の未開通区間だったのですが、今年9月9日に開通するそうです)。残念ながら雨宿りの出来そうな場所もなく、左折して新丸村道路元標へ下る事に。新丸村は1956年に小松市に合併編入され、現在ではかつての村域は廃村同様の状態に、その道路元標ですが、目標物も何もない道端に建っていて、予備知識が無ければ通りすぎてしまう様な場所なのです、幸い見落とす事はなかったのものの、帰宅後写真を確認すると真っ暗で何も見えません、どうやら撮影モードを選ぶダイアルが間違った位置に動いていた様です、いつもならモニターで確認をしたり、スマホのカメラで1枚位は押さえておくのですが、今回は雨の中で何れもしなかったのが。

道路元標から更に下ると分岐があり左への国道は五百峠へと登り返し、右は大日川に沿って下ります。牛ヶ首峠へ入った辺りから流石のdocomoも圏外で、五百峠の標高とか情報が得られません、スマホ以外にGARMINがありますので、現在位置や標高は把握していますが、この雨の中幾ら登り返さなくてはならないかが読めません、右へ行けば大日川ダムを経て下り基調のまま北陸鉄道石川線の終点である鶴来駅まで行く事ができます。あと「いしかわ里山里海~」の5つのエリアの内残る「白山手取川ルート」を一つだけでもゲットするには鶴来へ下る方が確実なのです。五百峠を越えて尾小屋鉄道の跡を見てみたかったのですが、この雨と残り時間を考えると右へ下るのが最善の選択かと。

大日川ダム湖畔、雨も収まりと云うか路面は乾いています、雨は峠前後だけだったのかも。ただ湖畔でもまだ圏外、それな湖岸道路にしては結構アップダウンがあって些か参ります。ダムの堰堤まで来てようやくネットに繋がる様になり、鶴来駅までの正確な距離と帰途に就ける最終時間を調べる事ができます。新西金沢駅でJRに乗り換える為、小松へ下るのに比べると遠回りになるので、鶴来駅1651発が最終、それも桜井線の最終が早いために「18きっぷ」のままで帰れるのは奈良まで、結果的に京都から940円払って近鉄で帰る事になりそうです。

大日川ダム湖畔、雨も収まりと云うか路面は乾いています、雨は峠前後だけだったのかも。ただ湖畔でもまだ圏外、それな湖岸道路にしては結構アップダウンがあって些か参ります。ダムの堰堤まで来てようやくネットに繋がる様になり、鶴来駅までの正確な距離と帰途に就ける最終時間を調べる事ができます。新西金沢駅でJRに乗り換える為、小松へ下るのに比べると遠回りになるので、鶴来駅1651発が最終、それも桜井線の最終が早いために「18きっぷ」のままで帰れるのは奈良まで、結果的に京都から940円払って近鉄で帰る事になりそうです。

大日川ダムから約30分旧鳥越村へ、行きがかりとは云え鳥越村道路元標を、ここから2001年10月以来のR157へ、実はこれより南R157沿いに未収の道路元標が2基残っているのが… 鶴来駅までは後12キロ。

大日川ダムから約30分旧鳥越村へ、行きがかりとは云え鳥越村道路元標を、ここから2001年10月以来のR157へ、実はこれより南R157沿いに未収の道路元標が2基残っているのが… 鶴来駅までは後12キロ。

鶴来駅まで後少し、「おはぎ屋」の暖簾が気になり覗いてみたい気持ちを押さえて、鶴来駅へ急ぎます。

鶴来駅まで後少し、「おはぎ屋」の暖簾が気になり覗いてみたい気持ちを押さえて、鶴来駅へ急ぎます。

「能登半島ツーリング」の折の分に加えて今日4ヶ所、時間があれば後3つ位は回れたのですが、計20ヶ所、全68ヶ所の1/3にも届きませんが、パーフェクト賞以外の抽選権は手にしました。

「能登半島ツーリング」の折の分に加えて今日4ヶ所、時間があれば後3つ位は回れたのですが、計20ヶ所、全68ヶ所の1/3にも届きませんが、パーフェクト賞以外の抽選権は手にしました。

結局、手取川流域に入ると再び雨が、それでも時間的には余裕で鶴来駅に到着、輪行支度を整えて予定の1651発に乗車、→1717新西金沢/西金沢1721→1853福井1859→1949敦賀1952→2044米原2054→2148京都/近鉄京都2201→2300大和八木2304→桜井2311と日付の変わる前には無事に帰投しました。本日の走行、奈良駅までの自走20.3キロを含めて88.6キロ也。

結局、手取川流域に入ると再び雨が、それでも時間的には余裕で鶴来駅に到着、輪行支度を整えて予定の1651発に乗車、→1717新西金沢/西金沢1721→1853福井1859→1949敦賀1952→2044米原2054→2148京都/近鉄京都2201→2300大和八木2304→桜井2311と日付の変わる前には無事に帰投しました。本日の走行、奈良駅までの自走20.3キロを含めて88.6キロ也。