今日は京都市右京区梅ヶ畑に残る葛野郡梅ヶ畑村道路元標を目指します。 それと4年ぶりのセンチュリーランを果たす予定です。 念のためにお守りと重しに輪行袋を押し込んで行きます。  5時15分桜井を出発、いつもの上街道を北上します。 上街道は桜井から天理を経て奈良まで、現在の国道169号線に平行して南北に走る20キロ程の旧街道です。 古い集落の中を縫って走りますのでスピードは出せませんが、なにより信号が殆どないのが有難いです。

5時15分桜井を出発、いつもの上街道を北上します。 上街道は桜井から天理を経て奈良まで、現在の国道169号線に平行して南北に走る20キロ程の旧街道です。 古い集落の中を縫って走りますのでスピードは出せませんが、なにより信号が殆どないのが有難いです。  猿沢池から興福寺境内を抜け、奈良から京都への県境となる奈良阪を越えます。 写真は奈良少年刑務所、このレトロな建物はジャズピアニスト山下洋輔の祖父の設計になるものです。 見学はできませんが毎年秋に行われる矯正展の時には中に入れます。 (今年はもう終わりましたが)

猿沢池から興福寺境内を抜け、奈良から京都への県境となる奈良阪を越えます。 写真は奈良少年刑務所、このレトロな建物はジャズピアニスト山下洋輔の祖父の設計になるものです。 見学はできませんが毎年秋に行われる矯正展の時には中に入れます。 (今年はもう終わりましたが)  井関川沿いに下って木津川沿いの自転車道、嵐山八幡木津自転車道に入ります。 約45キロの良く整備された関西有数の自転車道です。

井関川沿いに下って木津川沿いの自転車道、嵐山八幡木津自転車道に入ります。 約45キロの良く整備された関西有数の自転車道です。  8月に増水で流された木津川流れ橋は相変わらず流されたまま手付かずの状態です、修復には今回も5~6千万円かかるとか。

8月に増水で流された木津川流れ橋は相変わらず流されたまま手付かずの状態です、修復には今回も5~6千万円かかるとか。  松尾神社前のコンビニで補給した後、自転車道の起点嵐山へ、以前の起点から少し遡ったところまで延長された様です。 ここで折り返すと楽勝なんですが、桜井から往復150キロでは、センチュリーランには届きません。

松尾神社前のコンビニで補給した後、自転車道の起点嵐山へ、以前の起点から少し遡ったところまで延長された様です。 ここで折り返すと楽勝なんですが、桜井から往復150キロでは、センチュリーランには届きません。  久しぶりの嵐山です、さすがに京都の観光拠点、平日の午前中ですが観光客が絶えません、暫し休憩の後出発。

久しぶりの嵐山です、さすがに京都の観光拠点、平日の午前中ですが観光客が絶えません、暫し休憩の後出発。  嵯峨野の中を府道50号京都日吉美山線を辿って化野(あだしの)へ。 この三叉路を左へ行くと六丁峠を越えて保津峡へのコース、今日は初めて右の試(こころみ)峠への道を行きます。

嵯峨野の中を府道50号京都日吉美山線を辿って化野(あだしの)へ。 この三叉路を左へ行くと六丁峠を越えて保津峡へのコース、今日は初めて右の試(こころみ)峠への道を行きます。  試峠のトンネルまでどうって事はありません、元は戦争中に廃止された愛宕山鉄道の廃線跡ですから。問題は旧道の峠道、相当の激坂です、幸いと云うか自転車も含めて南行き一方通行に規制されていて入れません、従って交互通行のトンネルへ、なにやら心霊スポットと云う事らしいのですが、私は一向にそういうのは気になりません、交互通行でなければ中で写真を撮っておきたかった位、トンネルの長さは500m程、それも清滝に向かって下り基調なので、慌ててダッシュする必要もありません、ただライトは必携です。

試峠のトンネルまでどうって事はありません、元は戦争中に廃止された愛宕山鉄道の廃線跡ですから。問題は旧道の峠道、相当の激坂です、幸いと云うか自転車も含めて南行き一方通行に規制されていて入れません、従って交互通行のトンネルへ、なにやら心霊スポットと云う事らしいのですが、私は一向にそういうのは気になりません、交互通行でなければ中で写真を撮っておきたかった位、トンネルの長さは500m程、それも清滝に向かって下り基調なので、慌ててダッシュする必要もありません、ただライトは必携です。  清滝を過ぎて暫く車道が続いていますが、高雄へはいわゆる点線道の東海自然歩道を行かなくてはなりません。 事前に自転車仲間のM氏から情報を得ていたのですが「いつも通っているよ」なんて軽く云われるので、押しだけで突破できるものだとタカをくくっていたのですが…

清滝を過ぎて暫く車道が続いていますが、高雄へはいわゆる点線道の東海自然歩道を行かなくてはなりません。 事前に自転車仲間のM氏から情報を得ていたのですが「いつも通っているよ」なんて軽く云われるので、押しだけで突破できるものだとタカをくくっていたのですが…  最初はこんな調子で河原へ下って行きます、乗って行けなくもないのですが、一人ですし無理はしません。しかしあの小匠ダムを彷彿とさせる道筋は最高、まして紅葉の季節なら素晴らしい眺めでしょうね、でもその頃はハイカーで一杯でしょうから、自転車で来るのは顰蹙ものです。

最初はこんな調子で河原へ下って行きます、乗って行けなくもないのですが、一人ですし無理はしません。しかしあの小匠ダムを彷彿とさせる道筋は最高、まして紅葉の季節なら素晴らしい眺めでしょうね、でもその頃はハイカーで一杯でしょうから、自転車で来るのは顰蹙ものです。  河原に下ると道は相当険しくなります、間違ってもSPDシューズでは。写真を撮っている余裕もなくなり、写真のあるのはマシなところだけです、担ぎでの登り下りが何度も繰り返されます。 これが高雄まで3キロも続くのかと嫌になり始めます。

河原に下ると道は相当険しくなります、間違ってもSPDシューズでは。写真を撮っている余裕もなくなり、写真のあるのはマシなところだけです、担ぎでの登り下りが何度も繰り返されます。 これが高雄まで3キロも続くのかと嫌になり始めます。  結局2つ目の橋を渡り再び左岸に出た頃から道も良くなり、28Cなら十分乗って行ける様になります。 平日の午前中とあってすれ違った人は8人だけ、なぜか7人は外人さんのグループ、さすが京都。

結局2つ目の橋を渡り再び左岸に出た頃から道も良くなり、28Cなら十分乗って行ける様になります。 平日の午前中とあってすれ違った人は8人だけ、なぜか7人は外人さんのグループ、さすが京都。  無事、高雄に出てきました、ダート区間の所要時間は約45分でした。

無事、高雄に出てきました、ダート区間の所要時間は約45分でした。  周山街道に出て御経坂峠を越え今日の本来の目的、梅ヶ畑村道路元標へ、道路元標は高雄小学校の門の内側に保存されていました。 1013基目達成です。

周山街道に出て御経坂峠を越え今日の本来の目的、梅ヶ畑村道路元標へ、道路元標は高雄小学校の門の内側に保存されていました。 1013基目達成です。  嵐山へは戻らず国道162号線を五条天神川まで南下し、そのまま天神川に沿って走って行くといつのまにか自転車道へ入ってしまいます。 途中、宇治市の友人の店に寄り道した後、城陽市から木津川右岸を走り山城大橋の手前で少し休憩した後、再び自転車道へ、朝来た道を黙々と走り、17時半無事に桜井に帰投しました。 本日の走行168.8キロ也、押し担ぎ付きのセンチュリーランを終えました。

嵐山へは戻らず国道162号線を五条天神川まで南下し、そのまま天神川に沿って走って行くといつのまにか自転車道へ入ってしまいます。 途中、宇治市の友人の店に寄り道した後、城陽市から木津川右岸を走り山城大橋の手前で少し休憩した後、再び自転車道へ、朝来た道を黙々と走り、17時半無事に桜井に帰投しました。 本日の走行168.8キロ也、押し担ぎ付きのセンチュリーランを終えました。

「道路元標」タグアーカイブ

道路元標蒐集サイク(但馬編)

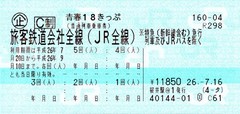

9月に入っても落ち着かない天気予報が続きますね、9月10日までが有効期間の青春18きっぷ、後2回分を残していて、知多半島と但馬方面を予定しているのですが、知多半島は列車ダイヤと混雑の関係から土日でと考えているので、今日はいわゆる但馬地方、兵庫県城崎郡と出石郡に残っている未踏の道路元標を巡る事にします。

桜井を始発に乗ってもスタート地点の山陰本線江原駅へはお昼前になってしまいます。 そこで奈良まで約20kmを自走する事に、暗いと云っても勝手知ったる上街道、それに集落の中を縫って走る旧街道ですから、街灯もあって結構明るいんです。 5時前には奈良駅に無事到着、余裕でコンビニで補給を済ませて輪行支度、0522発の京都行きに乗車します。

桜井を始発に乗ってもスタート地点の山陰本線江原駅へはお昼前になってしまいます。 そこで奈良まで約20kmを自走する事に、暗いと云っても勝手知ったる上街道、それに集落の中を縫って走る旧街道ですから、街灯もあって結構明るいんです。 5時前には奈良駅に無事到着、余裕でコンビニで補給を済ませて輪行支度、0522発の京都行きに乗車します。

まずは城崎郡の三方村と西気村へ向かいます。 ただ西気村は標高350m程の神鍋高原の上にあり、KHSでは結構辛いものがあります、ただ登るにつれて霧雨っぽい天候で涼しかったのが幸いして足を止める事なく登りきってしまいました。

まずは城崎郡の三方村と西気村へ向かいます。 ただ西気村は標高350m程の神鍋高原の上にあり、KHSでは結構辛いものがあります、ただ登るにつれて霧雨っぽい天候で涼しかったのが幸いして足を止める事なく登りきってしまいました。

神鍋高原のリゾートな雰囲気の中を過ぎて古くからの集落の中へ、少し行過ぎてしまい探しましたが西気村道路元標を確認、元の役場跡でしょうか西気地区コミュニテイセンターの前にあります。

神鍋高原のリゾートな雰囲気の中を過ぎて古くからの集落の中へ、少し行過ぎてしまい探しましたが西気村道路元標を確認、元の役場跡でしょうか西気地区コミュニテイセンターの前にあります。

道の駅で暫し休憩の後、快調に江原駅近くまで下って来たのですが、後輪に違和感がと思ったらパンク、幸いと云うかコンビニが目の前、建物の影に入って早速チューブ交換です、しかしタイヤそのもののサイドにかなりダメージが、ここまで気付かなかったのは不注意、まだ50km以上走らなくてはならないのにこの状態、不安を抱えて走る事になります。

道の駅で暫し休憩の後、快調に江原駅近くまで下って来たのですが、後輪に違和感がと思ったらパンク、幸いと云うかコンビニが目の前、建物の影に入って早速チューブ交換です、しかしタイヤそのもののサイドにかなりダメージが、ここまで気付かなかったのは不注意、まだ50km以上走らなくてはならないのにこの状態、不安を抱えて走る事になります。

出石町近くで公民館裏に倒置されている室埴村道路元標を見つけ出した後、折角ですから出石そばを頂く事にします、丁度お昼過ぎですし、パンクの事を気にしなければ時間の余裕もありますし、出石は6年ぶりです。

出石町近くで公民館裏に倒置されている室埴村道路元標を見つけ出した後、折角ですから出石そばを頂く事にします、丁度お昼過ぎですし、パンクの事を気にしなければ時間の余裕もありますし、出石は6年ぶりです。

出石郡の高橋村道路元標は日本モンゴル民族博物館の入り口に保存されていると云う情報なのですが見当たりません。 一体どういう経緯の博物館なのか知りませんが一応豊岡市立です、受付で恐る恐る尋ねてみると、それらしきものが裏にあると云う事で、案内して頂きました、感謝。

出石郡の高橋村道路元標は日本モンゴル民族博物館の入り口に保存されていると云う情報なのですが見当たりません。 一体どういう経緯の博物館なのか知りませんが一応豊岡市立です、受付で恐る恐る尋ねてみると、それらしきものが裏にあると云う事で、案内して頂きました、感謝。

そこには倒置された高橋村道路元標と共に次の予定の資母村道路元標も再建されています、以前の場所が立ち退きになったとの事です。 これで今日の予定は片付いたと思う反面、道路元標は元の位置に建っていてほしいなと云う気持ちも。 なお日本モンゴル博物館のある但東町中山は旧資母村村域で高橋村は帰途に通る登尾峠への途中にあたります。

そこには倒置された高橋村道路元標と共に次の予定の資母村道路元標も再建されています、以前の場所が立ち退きになったとの事です。 これで今日の予定は片付いたと思う反面、道路元標は元の位置に建っていてほしいなと云う気持ちも。 なお日本モンゴル博物館のある但東町中山は旧資母村村域で高橋村は帰途に通る登尾峠への途中にあたります。

登尾峠への途中で久しぶりの100km超、それもKHSで。 今日の予定は90km程だったんですが、奈良までの自走21.3kmが加わっています。 帰宅して調べてみると90km台は幾つかありますが、100km超は昨年5月以来です、KHSに限れば2009年9月に四万十川を走って以来でした。

登尾峠への途中で久しぶりの100km超、それもKHSで。 今日の予定は90km程だったんですが、奈良までの自走21.3kmが加わっています。 帰宅して調べてみると90km台は幾つかありますが、100km超は昨年5月以来です、KHSに限れば2009年9月に四万十川を走って以来でした。

新登尾トンネル(1,780m)の入り口までやってきました、標高的には朝の神鍋高原より楽なんですが、100km超の後では結構堪えました。 旧道もあるのですが、旧トンネルが塞がれていて越える事ができないそうです、たとえ通れても今日は行きませんがね。 なお新登尾トンネルは広めの歩道があり、自転車も安心して通れます。

新登尾トンネル(1,780m)の入り口までやってきました、標高的には朝の神鍋高原より楽なんですが、100km超の後では結構堪えました。 旧道もあるのですが、旧トンネルが塞がれていて越える事ができないそうです、たとえ通れても今日は行きませんがね。 なお新登尾トンネルは広めの歩道があり、自転車も安心して通れます。

17時半、山陰本線の上川口駅まで下ってきました。 福知山駅まで後1駅なんですが、パンクの不安を抱えて国道9号を10km走る気にはなれませんし、例え福知山まで行っても帰る時間には差がありません。 輪行支度を済ませ朝買っておいたおにぎりをほおばり1842発まで山峡の駅でのんびりと過ごします、つくつくぼうしの鳴き声が夏の終わりを感じさせてくれました。

17時半、山陰本線の上川口駅まで下ってきました。 福知山駅まで後1駅なんですが、パンクの不安を抱えて国道9号を10km走る気にはなれませんし、例え福知山まで行っても帰る時間には差がありません。 輪行支度を済ませ朝買っておいたおにぎりをほおばり1842発まで山峡の駅でのんびりと過ごします、つくつくぼうしの鳴き声が夏の終わりを感じさせてくれました。

奈良0522→0625京都0637→0837福知山0839→0938江原/上川口1842→1849福知山1858→2119大阪2125→2222奈良2252→2320桜井 6.700円分乗車

走行116.7キロ

【1005】 兵庫県 城崎郡 三方村 (現 豊岡市)

【1006】 兵庫県 城崎郡 西気村 (現 豊岡市)

【1007】 兵庫県 出石郡 室埴村 (現 豊岡市)

【1008】 兵庫県 出石郡 高橋村 (現 豊岡市)

【1009】 兵庫県 出石郡 資母村 (現 豊岡市)

木ノ本村道路元標へ

今まで未踏の道路元標の位置はカシミールで管理しGARMINに落して利用していましたが、最近GoogleMapのMyMapにも登録したので、今回はスマホでナビしてみました。 ただスマホのバッテリ消費量がバカにならないのが欠点、エネループは必携ですが、訪れる場所が多いと追っつかないかも。

和歌山県16基目、残すは難関の東牟婁郡色川村です、過去に何度も横を通っているのですがねぇ。

馬見村道路元標(奈良県北葛城郡)

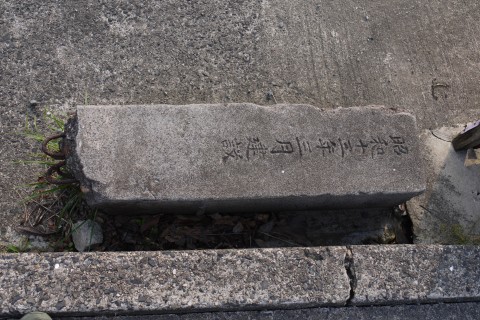

道路元標フリークにはちょっとショッキングな画像(^_^) 奈良県は北葛城郡の馬見(うまみ)村道路元標の現況です、さて何処にいるのでしょう。

道路元標フリークにはちょっとショッキングな画像(^_^) 奈良県は北葛城郡の馬見(うまみ)村道路元標の現況です、さて何処にいるのでしょう。

奈良県の道路元標探索のバイブルとも云える上田倖弘著「道路元標」を尋ねてによると昭和63年(1988年)の時点で、折損していて頭部が元の設置場所近くに放置とあるが、2006年9月に私が訪れた時には既に無かった。 それが昨年になってネット上で再発見された情報がでてきた。 自宅から15キロ足らずの広陵町、元の設置場所から西へ300m程、祐福寺の墓地に他の墓石や石仏と一緒に保管?されているとある。 その窮状を見るに偲びないので、ついつい後回しにしていたが、いつまでもあると思うな何とかと道路元標、朝和村道路元標の例もあるので、今になって向かう事に。

「馬見」の文字を残して頭部40cm程、前出の「道路元標を尋ねて」掲載の写真と変わりはないが、その記録を知らなければ道路元標だったと云う事は忘れ去られてしまっている。 どうやらここが終の棲家となってしまいそうである。

「馬見」の文字を残して頭部40cm程、前出の「道路元標を尋ねて」掲載の写真と変わりはないが、その記録を知らなければ道路元標だったと云う事は忘れ去られてしまっている。 どうやらここが終の棲家となってしまいそうである。

元は広陵町疋相のこの辻に建っていたされる(2006年9月撮影)。 馬見村は昭和28年に町制を施いた後、昭和30年いわゆる昭和の大合併で百済村、瀬南村と合併し広陵町となり現在に至る、馬見の地名はその後、香芝市に跨る真美が丘ニュータウンの語源ともなった。

元は広陵町疋相のこの辻に建っていたされる(2006年9月撮影)。 馬見村は昭和28年に町制を施いた後、昭和30年いわゆる昭和の大合併で百済村、瀬南村と合併し広陵町となり現在に至る、馬見の地名はその後、香芝市に跨る真美が丘ニュータウンの語源ともなった。

本日の収穫 【1003】 奈良県 北葛城郡 馬見村 (現 広陵町)

「18きっぷ」道路元標蒐集の旅(丸亀篇)

今日は丸亀市の資料館に保存されている3基の道路元標を訪ねるだけに往復する旅です。

愛媛県西条市にある多賀村道路元標まで往復できないかと色々考えてみたのですが、18きっぷでは時間的に無理でした。

桜井を0552の始発に乗り、丸亀1151着、片道6時間の旅です。

今日は丸亀市の資料館に保存されている3基の道路元標を訪ねるだけに往復する旅です。

愛媛県西条市にある多賀村道路元標まで往復できないかと色々考えてみたのですが、18きっぷでは時間的に無理でした。

桜井を0552の始発に乗り、丸亀1151着、片道6時間の旅です。

丸亀市資料館は丸亀駅から歩いて10分程、丸亀城のお堀の中にあります。

丸亀市資料館は丸亀駅から歩いて10分程、丸亀城のお堀の中にあります。

綾歌郡飯野村、仲多度郡南村、同垂水村の3基の道路元標が色々な石碑に混じって保存されています。

綾歌郡飯野村、仲多度郡南村、同垂水村の3基の道路元標が色々な石碑に混じって保存されています。

4年ぶりの四国、他に行くところも無く、勿体無い様な気もしますが、ただただ暑いだけなので、1時間余りの滞在で帰途に就きます。

桜井0552→0625王寺0635→0659新今宮0700→0718大阪0746→0850姫路0910→0929相生0933→1039岡山1053→1134坂出1138→1151丸亀1308→1315坂出1324→1402岡山1412→1516相生1519→1538姫路1541→1643大阪1647→新今宮→1736王寺1800→1836桜井 10.440円分乗車

本日の収穫

【996】香川県 仲多度郡 垂水村 (現 丸亀市)

【997】香川県 綾歌郡 飯野村 (現 丸亀市)

【998】香川県 仲多度郡 南村 (現 丸亀市)

「18きっぷ」道路元標蒐集の旅(島根編2日目)

今日は午前中に山陰本線沿いの静間村、田岐村、知井宮村道路元標を巡って帰途に就きます。

今回も東横インの朝食サービス(そんな大したものでもない)はパスして、出雲市駅0554発に乗車して静間駅へ、静間村道路元標は駅から20分程の処に倒置されたままで、左側面に昭和13年3月建設とあります。 なんとコンクリート製で切断面から鉄筋が露出しています。

小田駅へ移動して田岐村道路元標へ、ネット情報では山陰本線の踏切脇に倒置されていた様ですが、GoogleStreetViewでは確認できず、車中からも確認できなくて不安がありましたが、踏切に行く手前の小田町会館前に再建されているのを発見できました。

小田駅へ移動して田岐村道路元標へ、ネット情報では山陰本線の踏切脇に倒置されていた様ですが、GoogleStreetViewでは確認できず、車中からも確認できなくて不安がありましたが、踏切に行く手前の小田町会館前に再建されているのを発見できました。

3基目の知井宮村道路元標は西出雲駅がもよりで10分程の距離の「出雲民芸館」にあるとなっていますが、門内なのか門外なのか判りませんし、よりによって休館日にあたります、不安を抱えて出雲民芸館へ向かいます。 道路からは見えませんが入り口への木塀沿いに保存されていて、見る事ができました。

3基目の知井宮村道路元標は西出雲駅がもよりで10分程の距離の「出雲民芸館」にあるとなっていますが、門内なのか門外なのか判りませんし、よりによって休館日にあたります、不安を抱えて出雲民芸館へ向かいます。 道路からは見えませんが入り口への木塀沿いに保存されていて、見る事ができました。

西出雲駅を最後に帰途に就きます、山陰本線経由ですが往路同様12時間の長丁場です,伯耆大山~倉吉、鳥取~餘部間は40数年ぶりの乗車です、それに新しくなった餘部橋梁(今は鉄橋やないです)を初めて渡ります。

西出雲駅を最後に帰途に就きます、山陰本線経由ですが往路同様12時間の長丁場です,伯耆大山~倉吉、鳥取~餘部間は40数年ぶりの乗車です、それに新しくなった餘部橋梁(今は鉄橋やないです)を初めて渡ります。

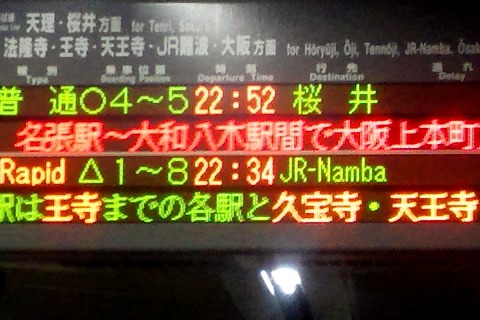

写真は鳥取駅にて、姫新線塗装のキハ47が健在でした。 福知山で大阪経由か京都経由にするかの選択になりますが、京都駅での山陰本線ホームから奈良線ホームへの5分乗換は輪行袋がなくてもきわどいですし、山陰本線で遅れがでると大変なので大阪経由に、奈良までくると近鉄大阪線が信号トラブルで振替輸送を行っている旨の案内が、早く帰れると横着して鶴橋経由をしないで大正解でした。

福知山で大阪経由か京都経由にするかの選択になりますが、京都駅での山陰本線ホームから奈良線ホームへの5分乗換は輪行袋がなくてもきわどいですし、山陰本線で遅れがでると大変なので大阪経由に、奈良までくると近鉄大阪線が信号トラブルで振替輸送を行っている旨の案内が、早く帰れると横着して鶴橋経由をしないで大正解でした。

出雲市0554→0638静間0755→0832小田1009→1023西出雲1115→1120出雲市1138→1256米子1309→1442鳥取1514→1558浜坂1603→1717豊岡1733→1849福知山1858→2119大阪2125→2222奈良2252→2320桜井 8,880円分乗車

本日の収穫

【993】 島根県 邇摩郡 静間村 (現 大田市)

【994】 島根県 簸川郡 田岐村 (現 出雲市)

【995】 島根県 簸川郡 知井宮村 (現 出雲市)

「18きっぷ」道路元標蒐集の旅(島根編1日目)

今回は島根県下で残る6基の内、駅から歩いて行ける範囲の4基を巡る1泊2日の旅です。 って事で自転車はなしです。 しかし2010年8月に900基を超えながら、2011年は56基、2012年は15基、2013年は7基と、節目の1000基達成を目の前にしながらペースダウン、確かに近場では少なくなってきている事は事実なんですが。

桜井を始発0552に乗車し、桜井線~関西本線~大阪環状線~山陽本線で岡山へ、この後伯備線~芸備線~木次線で加茂中駅を目指す、12時間近い行程です。 相生駅での乗換岡山行きは7両編成になって以前の様な混雑ではなくなっています、18きっぷ期間のみの対応なのでしょうか。

桜井を始発0552に乗車し、桜井線~関西本線~大阪環状線~山陽本線で岡山へ、この後伯備線~芸備線~木次線で加茂中駅を目指す、12時間近い行程です。 相生駅での乗換岡山行きは7両編成になって以前の様な混雑ではなくなっています、18きっぷ期間のみの対応なのでしょうか。

備後落合にて、木次線への接続駅で、ここは広島県になります。 2007年10月に来て以来7年ぶりです。 その時は新見泊で輪行でここまで来て、木次線沿いに北上しました。 しかし18きっぷのシーズンとあってか芸備線と木次線では鉄ちゃんの多い事。

備後落合にて、木次線への接続駅で、ここは広島県になります。 2007年10月に来て以来7年ぶりです。 その時は新見泊で輪行でここまで来て、木次線沿いに北上しました。 しかし18きっぷのシーズンとあってか芸備線と木次線では鉄ちゃんの多い事。

木次駅にて、木次線の一部のキハ120が首都圏色に塗り替えられています。 順次塗り替えられて行くのでしょうか。

木次駅にて、木次線の一部のキハ120が首都圏色に塗り替えられています。 順次塗り替えられて行くのでしょうか。

本日の目的地、加茂中へ1719着です。 ここで下り列車と交換、早そうな米子経由していても宍道で待たされたあげく、この列車になってしまいます。 5時過ぎとは云えこの季節、道路元標の撮影には余裕の明るさです。

本日の目的地、加茂中へ1719着です。 ここで下り列車と交換、早そうな米子経由していても宍道で待たされたあげく、この列車になってしまいます。 5時過ぎとは云えこの季節、道路元標の撮影には余裕の明るさです。

さて加茂村道路元標は駅から歩いて10分足らず、元の公民館でしょうか、加茂交流センター北側の民族資料館軒先に保存されています、外からはちょっと判らないです。

さて加茂村道路元標は駅から歩いて10分足らず、元の公民館でしょうか、加茂交流センター北側の民族資料館軒先に保存されています、外からはちょっと判らないです。

加茂中で列車を待つ間、今夏初めてヒグラシの声を聴きました、今夜は出雲市駅前の東横イン泊です。

桜井0552→0626王寺0630→0712大阪→新大阪0755→0929相生0933→1039岡山1115→1244新見1300→1424備後落合1444→1719加茂中→木次→1918宍道1931→1946出雲市 7,560円分乗車

本日の収穫 【992】島根県 大原郡 加茂村 (現 雲南市)

買ってきました「青春18きっぷ」

道路元標蒐集の旅(’13夏 4日目)

青函フェリーは割引クーポンを使って1600円(燃油調整金込)、青森に0320に到着するこの便は一番小さい1777tの船体で、結構揺れていた様な、車両甲板から客室への階段が狭くて、輪行袋を担いでいたら難渋していたかも、フェリーの乗り場へのアクセスを含めて考えるとKHSでもそのまま1000円(燃油調整金別)払って乗り込んだ方が得策ですね。

今日は奥羽本線で大館へ出て、花輪線で盛岡に向かいます。 時間的にも距離的にも遠回りですが、八戸経由では第3セクター路線の運賃が馬鹿になりません、花輪線経由では好摩~盛岡間の630円で済ませられます。 ところが奥羽本線の車内にモバイルルーターとバッテリーを置き忘れてしまいます、モノは無事に秋田駅で保管されていて、宅急便で送って貰える事になりましたが、充電器を買ったり、スマホ本体の3G回線での接続を使わざるえなくなったりと、予定外の出費が馬鹿になりません。

今日は奥羽本線で大館へ出て、花輪線で盛岡に向かいます。 時間的にも距離的にも遠回りですが、八戸経由では第3セクター路線の運賃が馬鹿になりません、花輪線経由では好摩~盛岡間の630円で済ませられます。 ところが奥羽本線の車内にモバイルルーターとバッテリーを置き忘れてしまいます、モノは無事に秋田駅で保管されていて、宅急便で送って貰える事になりましたが、充電器を買ったり、スマホ本体の3G回線での接続を使わざるえなくなったりと、予定外の出費が馬鹿になりません。

盛岡は宿泊のためだけに下車した事はありますが、日中訪れるのは初めて、意外と大きな街なんですね、駅から盛岡市道路元標のある県庁市役所前まではかなり離れていますので、路線バスでの往復です。

盛岡は宿泊のためだけに下車した事はありますが、日中訪れるのは初めて、意外と大きな街なんですね、駅から盛岡市道路元標のある県庁市役所前まではかなり離れていますので、路線バスでの往復です。

青森0600→0646弘前0651→0733大館0838→1125盛岡→福島 7980円(いわて銀河鉄道630円含む)分乗車

【991】 岩手県 盛岡市

道路元標蒐集の旅(’13夏 3日目)

今日は函館市街にある道路元標を巡りますが、函館市電の一日乗車券を買ってみました。 600円ですから一応元は取ってます。 一日乗車券と云っても小冊子形式で路線図や簡単な地図、案内がついていて、なかなか重宝します。

今日は函館市街にある道路元標を巡りますが、函館市電の一日乗車券を買ってみました。 600円ですから一応元は取ってます。 一日乗車券と云っても小冊子形式で路線図や簡単な地図、案内がついていて、なかなか重宝します。

亀田郡の湯ノ川村道路元標は市電の終点、湯の川電停を下車してすぐの処にあります。 そして折り返して末広町電停がもよりの函館市道路元標をまわって、函館駅へと駆け足の移動、40年ぶりの函館、もう少しゆっくりと回ってみたいものですが。

亀田郡の湯ノ川村道路元標は市電の終点、湯の川電停を下車してすぐの処にあります。 そして折り返して末広町電停がもよりの函館市道路元標をまわって、函館駅へと駆け足の移動、40年ぶりの函館、もう少しゆっくりと回ってみたいものですが。

来年5月に廃線となる江差線で茂別村道路元標のある茂辺地へ、来春の廃線とあって鉄ちゃんの姿も多く、キハ40単行は結構込んでいます。

来年5月に廃線となる江差線で茂別村道路元標のある茂辺地へ、来春の廃線とあって鉄ちゃんの姿も多く、キハ40単行は結構込んでいます。

廃線と云っても、木古内までの区間は津軽海峡線として残り、優等列車や貨物列車が頻繁に行き来しています。

廃線と云っても、木古内までの区間は津軽海峡線として残り、優等列車や貨物列車が頻繁に行き来しています。

日本海に面した江差の街から見る夕景。 観光地として街並みも整備されているのですが、一日6往復とは云え江差線が廃線になると、車でないと訪れにくい場所になってしまいますね。

日本海に面した江差の街から見る夕景。 観光地として街並みも整備されているのですが、一日6往復とは云え江差線が廃線になると、車でないと訪れにくい場所になってしまいますね。

五稜郭まで戻り、2キロ弱歩いてフェリー乗り場へ、今夜の青函フェリーで本土に戻ります。

函館1027→1059茂辺地1352→1429木古内1444→1551江差 1790円分乗車 江差1908→2111五稜郭 1600円分乗車

【987】 北海道 亀田郡 湯ノ川村 (現 函館市)

【988】 北海道 函館市

【989】 北海道 上磯郡 茂別村 (現 北斗市)

【990】 北海道 檜山郡 江差町