貴重な3連休、結局は初日に職場まで忘れ物を取りに往復+藤原宮跡の蓮池だけで2日3日は休足日、ほぼ3日間をサーバーの移転作業に費やしてしまいました、しかしこの季節に1日部屋に籠ると云う事は電気代が…

貴重な3連休、結局は初日に職場まで忘れ物を取りに往復+藤原宮跡の蓮池だけで2日3日は休足日、ほぼ3日間をサーバーの移転作業に費やしてしまいました、しかしこの季節に1日部屋に籠ると云う事は電気代が…

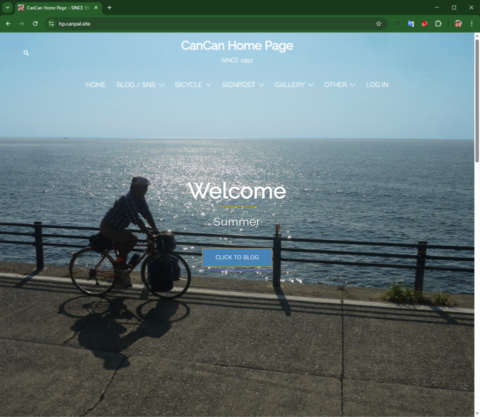

ホームページの移転はお知らせの様に完了、相変わらず手付かずの部分はそのままで横滑りですから大した作業でもなかったのですが。ホームページはWordpressにテーマ「Sydney」を使用したもので、ご覧の様に大きなヘッダーで自撮り画像のスライドを見せたいだけで選んだ様なテーマ、「サイクリングの記録」や一連のGallaryはWebアルバム作成ソフトの「Jalbum」で、「道路元標」は昔にMicrosoftの Expression Web 2 で作ったものですから「Sydney」を使った WordPress はほぼランチャーとして機能しているだけの様なものです。

ホームページの移転はお知らせの様に完了、相変わらず手付かずの部分はそのままで横滑りですから大した作業でもなかったのですが。ホームページはWordpressにテーマ「Sydney」を使用したもので、ご覧の様に大きなヘッダーで自撮り画像のスライドを見せたいだけで選んだ様なテーマ、「サイクリングの記録」や一連のGallaryはWebアルバム作成ソフトの「Jalbum」で、「道路元標」は昔にMicrosoftの Expression Web 2 で作ったものですから「Sydney」を使った WordPress はほぼランチャーとして機能しているだけの様なものです。

ところで誤算とは… 維持費削減と24ヶ月以上の契約でドメイン2つ永年無料のキャンペーンに乗っかって再契約したXServerですが、従来のドメイン(canpal.info)の無料枠への移管は可能と聞いてブログ用に canpal.blog を取得したのですが、2つが無料になるのは .site .blog .online と云った一部のドメインだけと後から知った次第。別に canpal.info に未練もありませんし、SEO対策などさして考慮する事もない個人ブログですので手間は掛かるもの別に構わないのですが。処で .info って危険なドメインベスト3だったそうです、まぁ2009年の話ですが。で残り1つには canpal.site を頂いた次第。次にXServerではドメインを取っていなくても xxxxx.xsrv.jp と云ったサブドメインが貰え、旧サーバーはこれが canpal.xsrv.jp だったのです、新サーバーで事後にxxxxxの部分を決める事ができると思いきや、契約時に決められたサーバー名 xs?????が何もしないとそのまま振り当てられてしまい後で変更はできないとの事、jpの付くサブドメインを持っていてもと思ったのですが xs数字.xsrv.jp だとネェ、まぁ長年お世話になっている XServer ですからゴネたり恨みつらみを吐くつもりもないのですが、契約を検討されている方はご注意を、今なら30%ディスカウント以上の半額キャッシュバックが行われてますよ。

さて canpal.infoドメインは今年11月が更新期限、無料枠に移転できなくても今更カネを払うつもりはないので、それまでにメールアドレスの変更が、とにかく cancan@canpal.info は毎日迷惑メールの嵐、メールアドレスの新ドメインへの変更は進行中、結構色々な登録や契約に絡んでいて大変だったのです。

さてブログの方は Twenty Fourteen と云う名前からして旧いのが判る WordPress提供のテーマ、これに子テーマやら追加CSSやらで手を加えて使い続けてきています、機会がある毎に他のテーマを物色するものの、いずれも帯に短しタスキに何とやらで適当なものが無いのです。元より3カラムデザインのテーマが少ないのですが、3カラムの人気がないと云うよりスマホでの閲覧の比率が高い昨今ではレスポンシブデザインは必須、そうなると3カラムは相性があまり良いとは。その上新たなブログを作るのではなくて従来の記事を継承するので、段落など調整を考えると泥沼にハマり、結局は Twenty Fourteen に戻ってくると云うオチを繰り返して時間を無駄にしている様な、相変わらず学習せんヤツですみません。ところで Twenty Fourteen の作者って最近知ったのですが日本人なのだとか。

さてブログの方は Twenty Fourteen と云う名前からして旧いのが判る WordPress提供のテーマ、これに子テーマやら追加CSSやらで手を加えて使い続けてきています、機会がある毎に他のテーマを物色するものの、いずれも帯に短しタスキに何とやらで適当なものが無いのです。元より3カラムデザインのテーマが少ないのですが、3カラムの人気がないと云うよりスマホでの閲覧の比率が高い昨今ではレスポンシブデザインは必須、そうなると3カラムは相性があまり良いとは。その上新たなブログを作るのではなくて従来の記事を継承するので、段落など調整を考えると泥沼にハマり、結局は Twenty Fourteen に戻ってくると云うオチを繰り返して時間を無駄にしている様な、相変わらず学習せんヤツですみません。ところで Twenty Fourteen の作者って最近知ったのですが日本人なのだとか。

と云う訳でTwenty Fourteenテーマの修正、色を変えただけ^^; で終わり、予定より早く新ブログに移転できるかも…

「ソフトウェア」カテゴリーアーカイブ

ホームページを移転しました

本日「CanCan Home Page」を移転しました。

本日「CanCan Home Page」を移転しました。

旧アドレスから新アドレスへは当面リダイレクトを行っていますが、リンクを貼って頂いてる方は新アドレス https://hp.canpal.site への変更をお願いします。なお「サイクリングの記録」他一部のコンテンツは https:/canpal.site 下にありますのでご注意下さい。

ブログ「CanCanの気楽な一日」は7月中旬を目途に現在移転準備中です、なお現在コメントはできなくなっています。

不発!6月22日の日記

今日22日はゆるゆるCCの「河内長野紫陽花ミニベロオフ」、勤務明けですので柏原市役所前での集合には間にとても合いませんが、近鉄で河内長野まで輪行すれば十分迎撃ができます、天気が持てば柏原〜王寺経由で帰って来れるなと、延陽伯号こと片倉シルクグロワールで準備をして出勤。

今日22日はゆるゆるCCの「河内長野紫陽花ミニベロオフ」、勤務明けですので柏原市役所前での集合には間にとても合いませんが、近鉄で河内長野まで輪行すれば十分迎撃ができます、天気が持てば柏原〜王寺経由で帰って来れるなと、延陽伯号こと片倉シルクグロワールで準備をして出勤。

さて仮眠もできたし、蒸せる事を別にすればお天気も上々なのですが… 今一つ気が乗りません、幾つか訳がなくもないのですが、とにかく今日は参加するのは止めて買い物を済ませて4’Seasonでモーニングを頂いて帰宅する事に、今月は休日は明日1日だけなんですけどね。ところで「河内長野紫陽花ミニベロオフ」は20数名の参加者で大盛況だった様ですが、SNSによると皆さん暑さでバテバテのご様子。

![]() さて話は変わってWebサーバーの移転を準備しています、レンタルサーバーは長年お世話になっている XServer から変わらないのですが新規の3年契約が3割引きになった上にドメイン2つが無料になるキャンペーンに乗っかろうと云う事なんです、従来は長年月額1,100円とドメイン(canpal.info)に1,650円/年を払い続けてきたのですが、先日3年分の24,948円の支払いを済ませ契約、実際の移転はこれからですが、これで私が突然くたばってもCanCan HomePageとブログは2028年6月までは稼働し続けている事になります。なおこのブログは現在の https://canpal.xserv.jp から https://canpal.blog に移転しますが、2022年4月のSSL化以来の作業でどうなりますやら…。

さて話は変わってWebサーバーの移転を準備しています、レンタルサーバーは長年お世話になっている XServer から変わらないのですが新規の3年契約が3割引きになった上にドメイン2つが無料になるキャンペーンに乗っかろうと云う事なんです、従来は長年月額1,100円とドメイン(canpal.info)に1,650円/年を払い続けてきたのですが、先日3年分の24,948円の支払いを済ませ契約、実際の移転はこれからですが、これで私が突然くたばってもCanCan HomePageとブログは2028年6月までは稼働し続けている事になります。なおこのブログは現在の https://canpal.xserv.jp から https://canpal.blog に移転しますが、2022年4月のSSL化以来の作業でどうなりますやら…。

![]()

ブログ20周年

2004年6月20日にNTTデータの提供する無料ブログサービス「Doblog」を利用してスタートしたブログ「CanCanの気楽な一日」が今日で丸20年に。「Doblog」は無料とは云え長期間のサービス停止と迷走いや酩酊の挙句、2009年5月末にNTTデータは運用を投げ出してしまいました、「どぶろぐ」ってネーミングが悪かったのかな。

移転やむなく色々と検討の末、ホームページ用に契約しているXserverが提供している MovableType へ同年移転。その後MovableTypeのライセンス体系の変更で、Xserver上でのバージョンアップは4.2.4で終了する事に。

2017年1月に同じくXserver上で提供されているWordPress に移転、

2017年1月に同じくXserver上で提供されているWordPress に移転、

MovableType での3カラムデザインにしようと苦労しましたが。2022年4月には常時SSL化と現在に至っています。「Doblog」時代の記事はテキストこそ残っているもののDoblog→MovableType→Wordpressと移転のプロセスの中で画像へのリンクが失われたままになっているのが…

しかしSNSの台頭でアクティブなブログユーザーが少なくなりましたね、うちからリンクしているブログも半数以上は休眠状態かと、それ以上に個人で従来のホームページを持っている人も。確かにSNSは手っ取り早いですが、ブログも長くやっていると積み重ねた内容が資料としても色々と役立つ事が多いのですよ。しかし WordPress はブログ制作ツールと云うより、すっかりWebサイト構築のプラットホームになってしまいました、いまやプログラマーよりデザイナーなんですね。

4月9日の日記

交通公社の大判時刻表、1,2年に一度位買うけど、100周年ねぇ~ 今回は先日の「ダイヤグラム作成ソフト」の事もあって購入。ところで冬に続いて今季も「改悪18きっぷ」の利用は見送り。色々調べても平日に利用できるお得きっぷって無いのよねぇ~

交通公社の大判時刻表、1,2年に一度位買うけど、100周年ねぇ~ 今回は先日の「ダイヤグラム作成ソフト」の事もあって購入。ところで冬に続いて今季も「改悪18きっぷ」の利用は見送り。色々調べても平日に利用できるお得きっぷって無いのよねぇ~

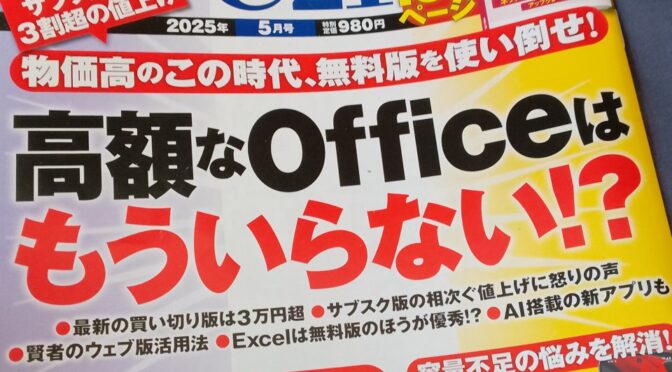

Office365のサブスク版の値上げ発表、21,700円とは。次の更新は9月、Officeとの付き合いは長いけど、現在の使用頻度を考えるととても合わない、「Polaris Office」や「WPS Office」と云った互換表計算ソフト、クラウドサービスの組み合わせを検討してるけど、そうは上手くは行かないのがねぇ~

Office365のサブスク版の値上げ発表、21,700円とは。次の更新は9月、Officeとの付き合いは長いけど、現在の使用頻度を考えるととても合わない、「Polaris Office」や「WPS Office」と云った互換表計算ソフト、クラウドサービスの組み合わせを検討してるけど、そうは上手くは行かないのがねぇ~

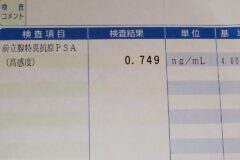

些か気になる事があって近くの泌尿器科へ、一昨年から通っている歯医者と同じに建屋にある、即ち親爺が泌尿器科医で息子が歯科医って訳。エコーとPSA検査の結果は正常値、今日はウロフロ検査を、ただ前立腺肥大は否めないので暫くは投薬で様子見、まぁ最悪の結果でなくて一安心。

些か気になる事があって近くの泌尿器科へ、一昨年から通っている歯医者と同じに建屋にある、即ち親爺が泌尿器科医で息子が歯科医って訳。エコーとPSA検査の結果は正常値、今日はウロフロ検査を、ただ前立腺肥大は否めないので暫くは投薬で様子見、まぁ最悪の結果でなくて一安心。

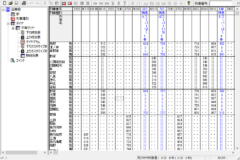

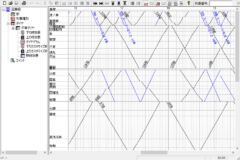

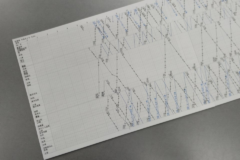

ダイヤグラム作成ソフト

姫新線 富原駅にて 2024年3月29日

昨日今日と連休だったのですが、おかしな天気の上に体調も今一つだったので、大人しく休足日に。

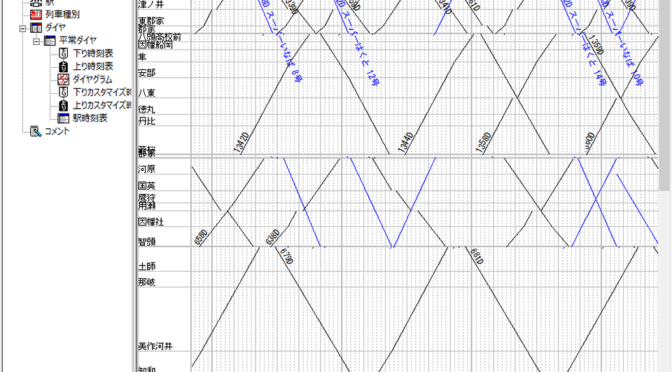

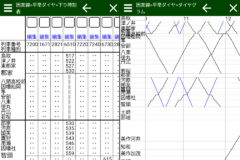

さてツーリングで線路沿いをルートを走る事が良くあるのですが、元鉄の血が騒ぐと云いましょうか、良いロケーションを見つけると列車の時刻を調べてタイミングが良ければ待ってみたりする事も、時刻表アプリで上り下りを調べるのも結構手間、まして線路と並行して走っていたりするとお互い動いている訳ですから些か厄介、以前に木次線で「奥出雲おろち号」と入れ違いになってしまい、廃止となってしまった今となっては惜しい事をしてしまったと。そんなこんなで列車ダイヤが有れば便利だろうと思っていたのです…

今どきならきっとスマホアプリがあるかも知れないと調べてみると、なんとPC版では随分と昔のDOSやWindows3.1の時代からあったのです、これは勉強不足でした。今ではWindows、Mac、Android版とフリーウェアがあって、嬉しい事にdiaと云うデータフォーマットがほぼ標準となっていて、PCで作成してスマホで利用すると云った事が可能になってます。

と云う訳でこの休足日にトライしてみました、利用したのはWindows環境で利用できる OuDiaSecond 、路線は昨年9月の岡山鳥取県境の峠のリベンジを企んでいるので鳥取と津山を結ぶ因美線、智頭〜津山間なら7往復ですから入力も簡単でしょう。やはり一番の手間は時刻入力ですが、それ故色々と工夫がされています。結局は智頭急行に若桜鉄道、姫新線の東津山〜津山間の列車まで組み込んでしまいました。

もちろんプリントアウトもできますし、AODiaと云うスマホアプリを使用して閲覧も可能。確かに時刻表入力の手間はかかりますしダイヤ改正の度に確認や修正が必要になるとは思いますが、私が必要とするのは恐らく本数の少ないローカル線だけだと思いますし、次は関西線の亀山~加茂間も作ってみようかと。

もちろんプリントアウトもできますし、AODiaと云うスマホアプリを使用して閲覧も可能。確かに時刻表入力の手間はかかりますしダイヤ改正の度に確認や修正が必要になるとは思いますが、私が必要とするのは恐らく本数の少ないローカル線だけだと思いますし、次は関西線の亀山~加茂間も作ってみようかと。

15年ものだけに無理がある様で…

3月になってマトモな休みが取れる様になって「18きっぷ」も買って遠征計画を練っていたのですが、ここ最近気分が優れないと云うか、体調がイマイチ、休みとお天気が合わない日が… でパソコン嬲りが続いてます。

3月になってマトモな休みが取れる様になって「18きっぷ」も買って遠征計画を練っていたのですが、ここ最近気分が優れないと云うか、体調がイマイチ、休みとお天気が合わない日が… でパソコン嬲りが続いてます。

さて15年前に買った Let’s NOTE CF-R7CW5AJR 長らく埃をかぶっていたのものを2年前に Windows7(32bit版)とSSD化して復活していたのですが、Microsoft のクラウドサービス OneDrive がWindows7に対応しなくなったので、やむなく Windows10 にアップしたものの、CPUがCore2Duo U7600(1.2GHz)にメモリが実装できる最大2Gとあっては、動くには動きますがもう限界ですね。下図は Crystal Mark によるベンチマーク、うちで最速の Core i7-4790(と云っても9年前のCPU)と比べると桁違い(HDDはSSDなんで)、数万出せば適当な中古があるのでしょうが、メインマシンでもありませんしそれに投資する余裕は。

| Corei7-4790(3.6GHz) | Core2Duo U7600(1.20GHz) | |

| Mark | 317612 | 62298 |

| ALU | 103416 | 9900 |

| FPU | 84737 | 6388 |

| MEM | 72115 | 7380 |

| HDD | 13087 | 33651 |

| GDI | 12249 | 3803 |

| D2D | 8691 | 689 |

| OGL | 23317 | 487 |

後ろのモニターは Core i5-4460(3.2GHz) マシン に Windows11 を入れたもの、もちろん非対応機種ですがレジストリの書き換えだけですんなりインストール完了、こちらはメモリ16GでSSD化してやれば十分使えますが Windows11 のマンマシンインターフェースがネェ… まだ暫くは 10 で行きますわ。

先日ヤフオクにて Xeon X3460(2.8GHz)を1,440円(送料込)で入手、サーバー予備機のX3440(2.53 GHz)から換装、クロックの分だけ速くなっているのですが、体感差はありません。Xeon って馴染みがないし、互換性や相性が気になるのか、ヤフオクでも人気が無くて発売当時はウン万円だったCPUが安く手に入ります。

サーバーと云っても今はサーバー用OSではなく Windows10 ですしファイルサーバーとしてしか使ってないのですが、ほぼ同じ構成のマシンを定期的に入れ替えながら使ってます、これを遷宮と呼んでいるのですがね。

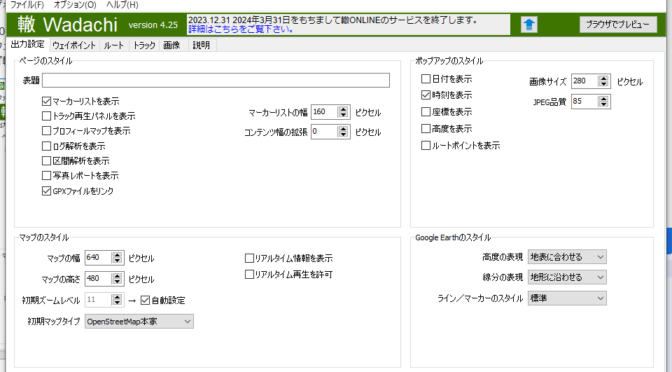

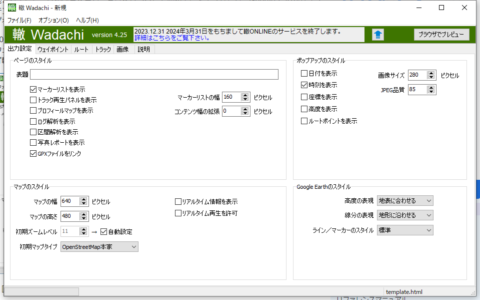

今月限りで「轍ONLINE」サービス終了

既に作者のホームページ上で昨年暮れに案内されているのですが。2016年に登場して以来、ブログ等にマップを表示させるツールとして利用させて貰っている「轍ONLINE」が今月限りでサービスを終了するとの事です。昨年暮れに「やまとたかだの第九」で作者のSORAさんとご一緒した折に話題にはなっていたのですが、やはり終了の判断をされた様です。

既に作者のホームページ上で昨年暮れに案内されているのですが。2016年に登場して以来、ブログ等にマップを表示させるツールとして利用させて貰っている「轍ONLINE」が今月限りでサービスを終了するとの事です。昨年暮れに「やまとたかだの第九」で作者のSORAさんとご一緒した折に話題にはなっていたのですが、やはり終了の判断をされた様です。

さて同様の機能は Ride with GPS でもできるのですが、200件以上アップさせて貰い、長年使い慣れていただけに残念なのと、3つまでのトラックを同じマップに表示できるので私には都合が良かったのです。有難い事にサービス終了後もで既に投稿されたものに関して当分の間(期限の保証はない)は閲覧が可能と云う事です。

過去のwdfファイルが残っていますので、案内にある様にHTML出力機能を利用して自前のサーバーにアップする方法もなくはないのですが、やはり代替はRide with GPS ですかね。

常時SSL化完了

懸案だった当ブログ「CanCanの気楽な1日」の常時SSL化(https化)が無事に完了したみたいです。別にうちみたいなサイトやブログが常時SSL化の必要性は疑問なんですが、最近Chromeが盛んに「canpal.xsrv.jp への接続は安全ではありません」とうるさいですからね「安全ではない」=「危険」みたいに思われてもね。

懸案だった当ブログ「CanCanの気楽な1日」の常時SSL化(https化)が無事に完了したみたいです。別にうちみたいなサイトやブログが常時SSL化の必要性は疑問なんですが、最近Chromeが盛んに「canpal.xsrv.jp への接続は安全ではありません」とうるさいですからね「安全ではない」=「危険」みたいに思われてもね。

2004年の開設以来「Doblog」→「MovableType」と引越しを重ねた中でリンク切れが多かったので慌てて移行すると判らなくなりそうなので、準備段階でリンク切れ解消に時間を食われていましたが、ここにきてChromeの警告にお尻を叩かれた次第。しかし「Doblog」時代の古傷がねぇ… 最後は手作業。

※ DonlogとはNTTデータコムが2003年11月にスタートさせた無料ブログサービスで2009年2月に障害を起こして、結局復旧できずに同年5月に「ブログシステムを構築するための技術的知見、およびコミュニティサービスを運用・運営するためのノウハウの蓄積については十分に達成できたものと考え、サービスを終了するという判断…」と捨て台詞を吐いて終了、こんなスキルも責任感のない企業が我が国の基幹システムに拘わっているを思うとね。

「CanCan HomePage」の方も中身は工事中だらけですが、一足先にSSL化を済ませました、合わせて今後とも宜しくお願いいたします。なお http: // canpal .xsrv .jp からの https: // canpal .xsrv .jp への Redirect(RewriteRule) は行っていますが、従来からリンクやブックマークを頂いているかたは http: のままですと相変わらず警告メッセージがでる事がありますので、https:// への変更をお薦めします。

今日は休足日

お天気が持ったので宇陀の桜を見に行きたかったのですが今日は休足日に、もとより車や単車に乗りませんし自転車は通勤と生活の足、まったく乗らない日は滅多にないのですが。PCのメンテンスやホームページ回りで色々とやらなければならない事もたまっていますし、実は膝の調子が良くないと云う事もあるのですが…

お天気が持ったので宇陀の桜を見に行きたかったのですが今日は休足日に、もとより車や単車に乗りませんし自転車は通勤と生活の足、まったく乗らない日は滅多にないのですが。PCのメンテンスやホームページ回りで色々とやらなければならない事もたまっていますし、実は膝の調子が良くないと云う事もあるのですが…

Chromeのバージョンが上がってから頻繁にでるSSL化されていないサイトへの警告、対応できていないサイトも数多くあるのですが、鬱陶しいのでできるだけ早くSSL化してやろうと「道路元標」「Gallery」「サイクリングの記録」をhttps://canpal.info 下に移動させました。残るはブログ「CanCanの気楽な1日」です、サイズが大きいし生ものだけにしくじると大変なので、様子を見ながら慎重に。

Chromeのバージョンが上がってから頻繁にでるSSL化されていないサイトへの警告、対応できていないサイトも数多くあるのですが、鬱陶しいのでできるだけ早くSSL化してやろうと「道路元標」「Gallery」「サイクリングの記録」をhttps://canpal.info 下に移動させました。残るはブログ「CanCanの気楽な1日」です、サイズが大きいし生ものだけにしくじると大変なので、様子を見ながら慎重に。