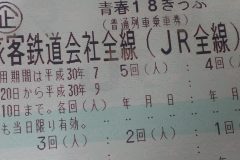

ツーリング5日目と云っても今日は七尾駅0500発の始発に乗って「青春18きっぷ」で帰途に就くだけなんですが。七尾0500→0622金沢0702→0825福井0911→1005敦賀1023→1158京都1203→1248奈良1308→1342桜井と淡々と5回の乗換えをこなして6時間半余り、昼過ぎには桜井へ無事帰投、昨夜穴水駅で輪行支度を済ませ、七尾での宿は駅から2分程、宿で風呂に入ってさっぱりしてですから、鈍行の旅にさえ慣れていればいたって快適なもんです、iPodのバッテリが上がってしまったのは誤算でしたが。

ツーリング5日目と云っても今日は七尾駅0500発の始発に乗って「青春18きっぷ」で帰途に就くだけなんですが。七尾0500→0622金沢0702→0825福井0911→1005敦賀1023→1158京都1203→1248奈良1308→1342桜井と淡々と5回の乗換えをこなして6時間半余り、昼過ぎには桜井へ無事帰投、昨夜穴水駅で輪行支度を済ませ、七尾での宿は駅から2分程、宿で風呂に入ってさっぱりしてですから、鈍行の旅にさえ慣れていればいたって快適なもんです、iPodのバッテリが上がってしまったのは誤算でしたが。

走行距離は1日目から4日目での4日間で計302.9キロ、ちょっと寄り道もありますが羽咋スタートの穴水ゴールでの能登半島でも、300キロは走らないといけません。

しかし今回程、反省材料の多いツーリングはありませんでした、幾ら重さ自慢の4サイドとは云え、使わなかった機材の多かった事、イス、テーブル、タープ、火器類と… 当初の5泊6日の日程だったら多少マシだったのかも知れませんが、連日の猛暑では日中走るに走れず、キャンプ場で連泊するならともかく、毎日朝夕の涼しい時間帯に距離を稼がなければならないだけに、夜はテントを張って寝るのが精一杯、だったら最小限の装備で身軽にするべきだったかと、でも色々と持って行きたいのですよね。しかしできる事ならこの装備で皆月とか木ノ浦に2泊位しながらのんびりと回ってみたいものです。

でも重宝したもの、今回なくてはならなかったもの、ソフトクーラーボックス、グランドシート、団扇、いつものショックコード。ホームセンターで売っている安物ですが、酷暑のツーリングをこなせたのも保冷バッグのお陰、少々お高くてももっと保冷能力の高いものはないのかな。他のテントで使っている汎用のシートですが、店を拡げる時あると便利。団扇はコンパクトに扇子でも良いかも知れませんが、テントの中でUSB扇風機なんかどうだろうかと悪だくみ、もう何十年と使っています、輪行時の固定他、フックの形状とかゴムの耐久性とかエバニューのものを対にして使うのが私にはベストです。

でも重宝したもの、今回なくてはならなかったもの、ソフトクーラーボックス、グランドシート、団扇、いつものショックコード。ホームセンターで売っている安物ですが、酷暑のツーリングをこなせたのも保冷バッグのお陰、少々お高くてももっと保冷能力の高いものはないのかな。他のテントで使っている汎用のシートですが、店を拡げる時あると便利。団扇はコンパクトに扇子でも良いかも知れませんが、テントの中でUSB扇風機なんかどうだろうかと悪だくみ、もう何十年と使っています、輪行時の固定他、フックの形状とかゴムの耐久性とかエバニューのものを対にして使うのが私にはベストです。

現代のツーリングはバッテリなしでは成り立ちません、アンカーの13,000mAhと10,000mAhを、内蔵バッテリでは瞬断の多いうちのGARMINの外部電源用としても使います。うちのスマホ用のバッテリには中華ブランドの怪しげな品物ですが(コネクタもちゃちい)、充電専用機が売られています、スマホを使用中に充電を繰り返したり、この気候では充電時の温度上昇も劣化の原因ですから、バッテリは予備を持って別途充電がベスト。なお互換バッテリでは「おさいふケータイ」が使えない事が多いので注意。

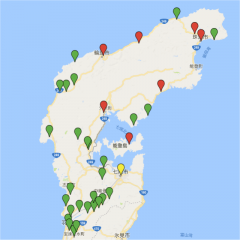

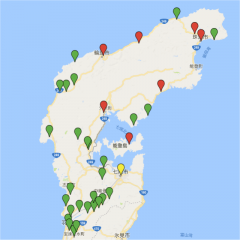

道路元標の方は30基の予定が4泊5日となって能登島の中乃島村は難しくなったものの、輪島町をミスった事で、無理はせずに次の事も考え幾つか端折って、結果的には13基で累計1,072基。赤色の7ヶ所を残してしまいました、まぁ次の機会へのお愉しみと云う事で。

道路元標の方は30基の予定が4泊5日となって能登島の中乃島村は難しくなったものの、輪島町をミスった事で、無理はせずに次の事も考え幾つか端折って、結果的には13基で累計1,072基。赤色の7ヶ所を残してしまいました、まぁ次の機会へのお愉しみと云う事で。

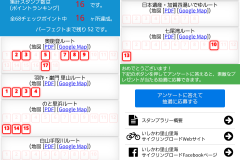

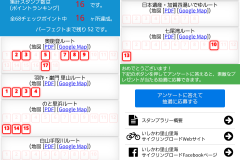

余興程度のつもりだった「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリー、68基には遠く及びませんが、意外とポイントを見つけるのに手こずる事もなく16ヶ所を、この大きな青い立て看板が非常に見つけ易かったです。所詮抽選なのですが「里山里海賞」と「エリアクリア賞」の抽選権利が、今期の「18きっぷ」で日帰りですが石川県能美郡と江沼郡の残りの道路元標を回る予定をしているので付近の「白山手取川ルート」と「加賀四湯いでゆルート」のどこかのポイントを回れば「オールいしかわ賞」の抽選権利が。しかし68ヶ所と云うのは県外の人間にはあまりに多すぎるのと、ポイントが幾つも固まっている場所があったりとか、そこそこ回れば参加賞があるとか、もう少し考えてほしいですよね。

余興程度のつもりだった「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリー、68基には遠く及びませんが、意外とポイントを見つけるのに手こずる事もなく16ヶ所を、この大きな青い立て看板が非常に見つけ易かったです。所詮抽選なのですが「里山里海賞」と「エリアクリア賞」の抽選権利が、今期の「18きっぷ」で日帰りですが石川県能美郡と江沼郡の残りの道路元標を回る予定をしているので付近の「白山手取川ルート」と「加賀四湯いでゆルート」のどこかのポイントを回れば「オールいしかわ賞」の抽選権利が。しかし68ヶ所と云うのは県外の人間にはあまりに多すぎるのと、ポイントが幾つも固まっている場所があったりとか、そこそこ回れば参加賞があるとか、もう少し考えてほしいですよね。

交通費(JR) 4,740円(「18きっぷ」2回分相当、12,100円分乗車)

交通費(のと鉄道) 830円

宿泊費(宿) 8,220円

宿泊費(キャンプ場) 920円

食料品・菓子・飲料類 8,608円

運送料(梱包資材含) 5,234円

計 28,552円

今回は外食する時間がなかったと云いますか、自販機のお世話になったのがなんと3,000円近いとは。

プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目(総括)

前回に続いて7/21~22に参加を予定していた「第2回しまなみキャンプライド」、むらまさ君を始め今治「シクロの家」の皆さんと久しぶりにお逢いできる事も愉しみにしていたのですが。先日の西日本豪雨により「しまなみ海道」の道路状況やキャンプ地となる弓削島の断水と、相当の影響がでていて、20日にはどうにか目処がつくと云う事で、予定通り開催はされる事にはなったのですが、帰りに予定していた「とびしま海道」と呉線の不通に加えて、四国側も予讃線の一部が不通になって特急が運休、同じく参加を予定していたskuram氏一行も22日中に帰る目処がたたないと云う事に。私も不通区間のバス代行では輪行には不自由な状況に、まずは別送する荷物が確実に届くかも不安があり、今回は残念ながらキャンセルする事にしました。ただ折角確保した休みと「青春18きっぷ」、さてどうしようかと考えた末、矛先を変えて北陸石川県は能登半島へ宿利用も含めて5泊6日のキャンプツーリングに向かう事にしたのです。

ところで七尾辺りまでは2008年と2011年に行っているのですが、いわゆる奥能登へは2001年6月以来の17年ぶり、その時はデビューしたばかりのasuka号を駆って金沢スタート、宿利用の2泊3日、時計回りに406キロ(155.5キロ~輪島(泊)~103.0キロ~宇出津(泊)~147.5キロ~金沢駅)を走ったのでした。写真は2001年当時、能登島大橋をバックに黄色塗装時代のasuka号、リア2サイド支度ですが全く野営は想定していない荷物でした。

ところで七尾辺りまでは2008年と2011年に行っているのですが、いわゆる奥能登へは2001年6月以来の17年ぶり、その時はデビューしたばかりのasuka号を駆って金沢スタート、宿利用の2泊3日、時計回りに406キロ(155.5キロ~輪島(泊)~103.0キロ~宇出津(泊)~147.5キロ~金沢駅)を走ったのでした。写真は2001年当時、能登島大橋をバックに黄色塗装時代のasuka号、リア2サイド支度ですが全く野営は想定していない荷物でした。

今回は4サイドキャンプ装備で宿利用も含め5泊6日の予定、前回同様海岸沿いに時計回り、立ち寄りたいポイントは皆月と木浦、テーマは18基の未踏の道路元標、なにしろ2001年当時はまだ道路元標フリークではなかったので珠洲郡と鳳至郡(現在の鳳珠郡)は全く手付かずなのです。加えて昨年から始まったらしい「いしかわ里山里海サイクリングルート」のモバイルスタンプラリー、県下に68ヶ所のポイントが設定されています、ただ今年の開催期間中にクリアするのはとても無理なので、予定コース最寄りのポイントを幾つか回る程度のつもりで、日程は…

7/19(木)移動日 ~七尾線羽咋駅まで「18きっぷ」輪行して、別送の荷物を受け取って羽咋市内のビジホ泊。

7/20(金) 西海岸を北上し外浦海岸の皆月のキャンプ場。(約70キロ)

7/21(土) 輪島、白米千枚田を経て木浦野営場。(約66キロ)

7/22(日) 道路元標の加減で禄剛崎はパスするかも知れませんが、内浦海岸側へ、夜はゲリキャンかも。

7/23/(月)能登島を経て和倉温泉へ、サイドバッグ等の荷物はゆうパックか宅急便にして、宿泊。(2日約で113キロ)

7/24(火) 和倉温泉または七尾から「18きっぷ」輪行で帰途に就く予定です。

キャンプ機材他を押し込んだサイドバッグ4つを宅急便で別送するのですが、ヤマト運輸の営業所などで販売している段ボール箱(クロネコボックス14)にうちのサイドバッグ4つがすっぽりと収まるのです、実際のところは詰めたサイドバッグ3つに1つを畳んで「自撮り」用の三脚やリア用のサイド枠を詰め込んでいます。なおリアのサイド枠は付けたままにしておけば、エンド保護にもなるのですが、やはり輪行はコンパクトにする事が肝要です。羽咋の営業所止めで17日には発送を済ませ、asuka号を輪行袋に入れ準備は完了、19日朝の出発を待つばかりだったのですが…

キャンプ機材他を押し込んだサイドバッグ4つを宅急便で別送するのですが、ヤマト運輸の営業所などで販売している段ボール箱(クロネコボックス14)にうちのサイドバッグ4つがすっぽりと収まるのです、実際のところは詰めたサイドバッグ3つに1つを畳んで「自撮り」用の三脚やリア用のサイド枠を詰め込んでいます。なおリアのサイド枠は付けたままにしておけば、エンド保護にもなるのですが、やはり輪行はコンパクトにする事が肝要です。羽咋の営業所止めで17日には発送を済ませ、asuka号を輪行袋に入れ準備は完了、19日朝の出発を待つばかりだったのですが…

前夜になって、明日は19日、よくよく考えると「18きっぷ」夏のシーズンの利用期間は7/20から9/10、当初の「しまなみ」案では往路は東予港へのフェリーだったの大阪南港19日夜出航、そのつもりで休みを段取りしていたのが災いに、気が付かなかったら今朝駅で大恥をさらす事だったのです。

前夜になって、明日は19日、よくよく考えると「18きっぷ」夏のシーズンの利用期間は7/20から9/10、当初の「しまなみ」案では往路は東予港へのフェリーだったの大阪南港19日夜出航、そのつもりで休みを段取りしていたのが災いに、気が付かなかったら今朝駅で大恥をさらす事だったのです。

6,000円近く払って普通のきっぷで行く手もありますが、だったらもう少し走り易い季節に行きますよね。ただ20日出発なら始発からのスタートで現地には明るい内に到着が可能、ならば鹿島郡の未収の道路元標2基を回る時間もあります、ただ24日の夜には予定がありますのでる4泊5日への短縮は致し方ないかと。

7/20(金)移動日 ~七尾線能登二宮駅まで「18きっぷ」輪行、鹿島郡久江村道路元標他を回り、別送の荷物を受け取って羽咋市内のビジホ泊。

7/21(土) 西海岸を北上し外浦海岸の皆月のキャンプ場。(約70キロ)

7/22(日) 輪島、白米千枚田を経て木浦野営場。(約66キロ)

7/23(月) 禄剛崎はパスして内浦海岸側へ、珠洲市のヤマト運輸営業所でサイドバッグ分の荷物を宅急便にし身軽になって七尾へ、七尾泊。

7/24(火) 七尾駅始発で「18きっぷ」輪行で帰途に。

しかし心配なのは連日の猛暑、標高の低い海岸線ルート、アップダウンも結構ある、以前は苦労した記憶はないが、6月上旬の梅雨入り前、ざっと300キロ、果たして走れるのだろうか…

プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目(総括)

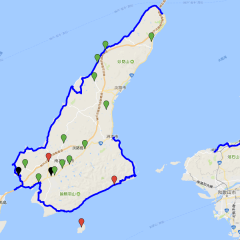

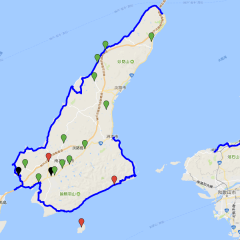

24日(日)から2泊3日で淡路島へキャンプツーリングに行ってきます。229基が現存していたと思われる兵庫県の道路元標ですが、淡路島南部に3基を残してしまっています(左図赤色印)、何しろ車に乗らない私にとってアクセスしにくい淡路島、中でも三原郡沼島(ぬしま)村は人口500人程の離島、一気に「あわいち」のついでに回ると云う訳にも行きません。沼島へは対岸の土生港(灘漁港)から1日10往復が運航されています、以前は洲本港から週3往復の航路もあったのですが。と云う訳で淡路島で泊まりでもしない限り履修困難な残り3基だったのですが。

24日(日)から2泊3日で淡路島へキャンプツーリングに行ってきます。229基が現存していたと思われる兵庫県の道路元標ですが、淡路島南部に3基を残してしまっています(左図赤色印)、何しろ車に乗らない私にとってアクセスしにくい淡路島、中でも三原郡沼島(ぬしま)村は人口500人程の離島、一気に「あわいち」のついでに回ると云う訳にも行きません。沼島へは対岸の土生港(灘漁港)から1日10往復が運航されています、以前は洲本港から週3往復の航路もあったのですが。と云う訳で淡路島で泊まりでもしない限り履修困難な残り3基だったのですが。

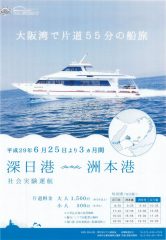

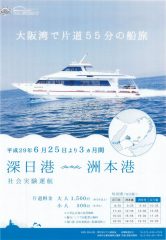

記憶されている方もおられるかとお思いますが、大阪府泉南郡岬町の深日(ふけ)港から淡路島洲本港への航路が、この夏「深日洲本ライナー」として約3ヶ月社会実験運航として復活しているのです。ただ以前はフェリーもあったのですが、今回の社会実験運航では自転車は輪行袋を入れての持ち込み、深日港は南海多奈川線の深日港駅の目の前ですから、輪行状態で洲本港まで行けば良いのですが、航路の時間を考えると残る3基、津名郡上灘村、三原郡志知村と沼島村を回るのは些か厳しいかと。

記憶されている方もおられるかとお思いますが、大阪府泉南郡岬町の深日(ふけ)港から淡路島洲本港への航路が、この夏「深日洲本ライナー」として約3ヶ月社会実験運航として復活しているのです。ただ以前はフェリーもあったのですが、今回の社会実験運航では自転車は輪行袋を入れての持ち込み、深日港は南海多奈川線の深日港駅の目の前ですから、輪行状態で洲本港まで行けば良いのですが、航路の時間を考えると残る3基、津名郡上灘村、三原郡志知村と沼島村を回るのは些か厳しいかと。

ところが8月になって要望が多いのか、切羽詰った集客策なのか、前輪を外してフォーク固定が可能な自転車なら、台数限定(11台?)で持込が可能になったとの案内が。(写真は「深日洲本ライナー」のHPから借用)

ところが8月になって要望が多いのか、切羽詰った集客策なのか、前輪を外してフォーク固定が可能な自転車なら、台数限定(11台?)で持込が可能になったとの案内が。(写真は「深日洲本ライナー」のHPから借用)

そうなると今月は台風で丹後半島キャンプツーリングが中止になった事ですし、深日港まで自走して、洲本港から淡路島で2泊しながら約2/3周して岩屋港まで走り、サイドバッグは宅急便にして明石から輪行で帰ってくると云う絵が描けたのであります。

ただ「深日洲本ライナー」の運航は今月一杯、社会実験運航だけに次があると云う保証も何もありませんし、定期化はかなり厳しい様な話しも。そうなるとこの機会を逃す訳には行きません、急遽24日深日港15時発の便で淡路島に渡る事にして、自転車持込の予約をとりました。

24日(日)は深日港まで自走、途中で淡輪の「ゆる風」でランチでもして行こうかと。洲本港に渡った後は県道76号洲本灘賀集線を南下して、適当な処でゲリキャン。

25日(月)は上灘村道路元標を経て土生港へ、asuka号を置いて沼島まで往復します。後は適当に走って志知村道路元標をこなして西海岸の慶野松原のキャンプ場泊。

26日(火)は夕方には帰っておかなくてはなりませんので、西海岸の県道31号福良江井岩屋線を北上します。岩屋からは「たこフェリー」の後を引き継いだ「淡路ジェノバライン」で明石へ、山陽明石駅まで行けば改札を出る事なく、接続が良ければ乗換えで階段を使う事なく2時間余りで桜井まで帰ってくる事ができます。ただ県道31号線が先日の台風で明神~江井間が全面通行止になっているそうで、快適なシーサイドラインが結構山側に迂回する必要がありそうです。

なお今回asuka号はフロント2サイドとキャラダイスのサドルバッグだけにして、お湯を沸かす以上の自炊道具は持って行かないスタイルで行きます、サイド枠とバッグを外せばフォーク固定には問題ないでしょう。もちろん「自撮り」の準備は怠りなく。

プロローグ 1日目 2日目 3日目

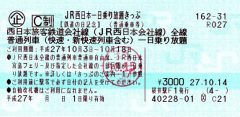

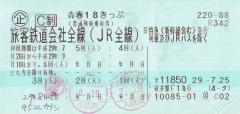

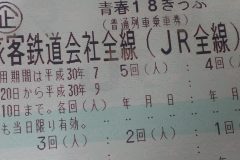

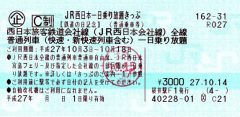

秋には「青春18きっぷ」の発売はないのですが、10月14日の鉄道の日(1993年までは鉄道記念日と云われてました)を挟んだ約2週間利用できる「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」と云うのが2011年まで発売されていました、まあ秋版の「青春18きっぷ」みたいものだったのですが、2012年からは「秋の乗り放題パス」と名前を変え、価格は下がったものの1人で連続する3日間の利用と云う事になり、乗り鉄でもない限り、特に輪行サイクリストには魅力のないものになってしまいました。(写真は「18きっぷ」とほぼ同様に使えた時代のもの)

秋には「青春18きっぷ」の発売はないのですが、10月14日の鉄道の日(1993年までは鉄道記念日と云われてました)を挟んだ約2週間利用できる「鉄道の日記念・JR全線乗り放題きっぷ」と云うのが2011年まで発売されていました、まあ秋版の「青春18きっぷ」みたいものだったのですが、2012年からは「秋の乗り放題パス」と名前を変え、価格は下がったものの1人で連続する3日間の利用と云う事になり、乗り鉄でもない限り、特に輪行サイクリストには魅力のないものになってしまいました。(写真は「18きっぷ」とほぼ同様に使えた時代のもの)

但し乗車エリアがJR西日本限定の「鉄道の日記念JR西日本一日乗り放題きっぷ」と云うものが、その後も同時期に発売されていて、こちらは多少割高感(3,080円)はありますが1日分ごとの発売で使いやすいものです。特筆すべき点は2015年の北陸新幹線金沢開業で第三セクターとなり「18きっぷ」が使えなくなった「IRいしかわ鉄道」全線、「あいの風とやま鉄道」全線」、「えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン」市振駅~糸魚川駅間が利用できると云う点で、即ち金沢~糸魚川間に乗車できる訳で、その先の糸魚川から南小谷までの大糸線は元来JR西日本ですから乗車できる訳です。「18きっぷ」の1回(人)分2,380円に比べて割高とは云え、利用価値はある訳です。

但し乗車エリアがJR西日本限定の「鉄道の日記念JR西日本一日乗り放題きっぷ」と云うものが、その後も同時期に発売されていて、こちらは多少割高感(3,080円)はありますが1日分ごとの発売で使いやすいものです。特筆すべき点は2015年の北陸新幹線金沢開業で第三セクターとなり「18きっぷ」が使えなくなった「IRいしかわ鉄道」全線、「あいの風とやま鉄道」全線」、「えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン」市振駅~糸魚川駅間が利用できると云う点で、即ち金沢~糸魚川間に乗車できる訳で、その先の糸魚川から南小谷までの大糸線は元来JR西日本ですから乗車できる訳です。「18きっぷ」の1回(人)分2,380円に比べて割高とは云え、利用価値はある訳です。

ところが2017年秋も発売されるものだと色々とプランを練っていた処、今年は「JR西日本30周年記念乗り放題きっぷ」と云うのが発売されるために従来の「鉄道の日記念JR西日本一日乗り放題きっぷ」は発売されないとの事。この「30周年」とやら、新幹線や在来線特急の普通車自由席に乗れるとは云うものの、大人10,000円、14日前までに購入、数量限定(3,000枚/日)、10/1~29の土休日のみと、私にとっては箸にも棒にもならない代物と云う事に、休日は土休日、時間は金で買うと云う多忙でリッチな輪行サイクリストの方、如何。

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

2018夏の「青春18きっぷ」輪行の旅、第2弾は信州飯田へ、連日の猛暑に参って少しでも涼しそうな処へ行こうと云う訳でもないのですが、一昨年8月に天候が怪しくなって中断したツーリング、飯田市から豊田市へR153三州街道沿いの3基の道路元標を巡るそのツーリングのリベンジをしょうと云う事なんです。

2018夏の「青春18きっぷ」輪行の旅、第2弾は信州飯田へ、連日の猛暑に参って少しでも涼しそうな処へ行こうと云う訳でもないのですが、一昨年8月に天候が怪しくなって中断したツーリング、飯田市から豊田市へR153三州街道沿いの3基の道路元標を巡るそのツーリングのリベンジをしょうと云う事なんです。 今回も1日目は「青春18きっぷ」での移動のみ。桜井1040→1111奈良1120→1134加茂1142→1305亀山1324→1435名古屋→豊橋1642→2030飯田と云う余裕たっぷり、名古屋駅ホームできしめんを喰らおうと云う行程です。なお今回は「自撮り」もなし身軽にロードで120キロを名鉄の猿投駅まで走り抜ける予定です。

今回も1日目は「青春18きっぷ」での移動のみ。桜井1040→1111奈良1120→1134加茂1142→1305亀山1324→1435名古屋→豊橋1642→2030飯田と云う余裕たっぷり、名古屋駅ホームできしめんを喰らおうと云う行程です。なお今回は「自撮り」もなし身軽にロードで120キロを名鉄の猿投駅まで走り抜ける予定です。 飯田市は城下町なのですが、天竜川の河岸段丘に流れ込む多くの支流が侵食した田切地形の中にあって、道を誤ると結構をアップダウンさせられる難儀な地形で、飯田線そのものも勾配を避けるために飯田駅前後で大きく西側にΩ型に迂回しているのです。その飯田市街に来るのは一昨年以来の2度目になります。宿までは輪行袋を担いで歩くには距離がありますので、駅前で輪行支度を解きます、走り出して右のペダルに違和感、ヴィンディングが悪いのか、クリートが悪いのか、とにかく下り基調ですし、暗くて良く判らないので、そのまま宿まで走る事に。案の定1本南側の道を下った為に激坂と階段を担ぎ上げる事に、結果的に宿の1階側に下っていた様で、宿の受付は4階にあるのです。

飯田市は城下町なのですが、天竜川の河岸段丘に流れ込む多くの支流が侵食した田切地形の中にあって、道を誤ると結構をアップダウンさせられる難儀な地形で、飯田線そのものも勾配を避けるために飯田駅前後で大きく西側にΩ型に迂回しているのです。その飯田市街に来るのは一昨年以来の2度目になります。宿までは輪行袋を担いで歩くには距離がありますので、駅前で輪行支度を解きます、走り出して右のペダルに違和感、ヴィンディングが悪いのか、クリートが悪いのか、とにかく下り基調ですし、暗くて良く判らないので、そのまま宿まで走る事に。案の定1本南側の道を下った為に激坂と階段を担ぎ上げる事に、結果的に宿の1階側に下っていた様で、宿の受付は4階にあるのです。 宿は税込2,900円也、民宿を標榜してるのですが、バストイレは共同で労働者向きの宿と云う感じ、気さくな伯母さんと何とローディ御用達かして、ポスターとか色々貼ってあります。そんな訳で自転車も中に入れて貰えます。食料は部屋に持ち込み禁止ですが、飯田市市街の真ん中ですし、遅くまで食事のできる店は空いています。エアコンがコイン式ですが寝るだけなら充分です。7月最終日、本日の走行2.9キロ。

宿は税込2,900円也、民宿を標榜してるのですが、バストイレは共同で労働者向きの宿と云う感じ、気さくな伯母さんと何とローディ御用達かして、ポスターとか色々貼ってあります。そんな訳で自転車も中に入れて貰えます。食料は部屋に持ち込み禁止ですが、飯田市市街の真ん中ですし、遅くまで食事のできる店は空いています。エアコンがコイン式ですが寝るだけなら充分です。7月最終日、本日の走行2.9キロ。