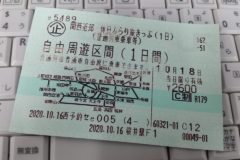

「青春18きっぷ」を利用した春のサイクリング第2弾は富山湾岸を巡ります。と云っても1日目は勤務明けからのスタートですので移動だけで終わってしまうのですが…

「青春18きっぷ」を利用した春のサイクリング第2弾は富山湾岸を巡ります。と云っても1日目は勤務明けからのスタートですので移動だけで終わってしまうのですが…

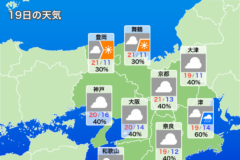

今回の休みでは「石川県羽咋をスタートして七尾市から富山湾岸」、「松本市スタートで静岡県の中部天竜駅まで」、「和歌山から徳島に渡り高松から小豆島へ渡る」3案を考え天気次第での三択としていたのですが、結果的には似たり寄ったりのお天気に落ち着く様でして、雨晴海岸からの冠雪の立山連峰と富山湾の蜃気楼を期待して北陸へ向かう事に、ところで富山県は道路元標が全く残っていない事もあって、五箇山と石川県寄りの一部を除いては殆んど走った事がないのです。

今回は輪行に手間の掛かるasuka号ですので一旦帰宅してから、準備しておいた輪行袋を担いで桜井駅へ急ぐ事にします、予定では桜井0939発で羽咋まで昨年8月31日の「リベンジ能登半島(1日目)」と同じスジでの移動だったのですが、昨日の雨で準備の段取りが狂ってしまったのと宿の関係で七尾泊になり、1本後の桜井1040→1108奈良1123→1212京都1245→1415敦賀1437 →1529福井1615→1736金沢1818→七尾1958 と云う事に。乗車時間9時間18分、内5回の乗り継ぎ待ち時間が2時間38分。ちなみに「18きっぷ」での最長乗車は桜井→佐賀の15時間28分です。

桜井 1040 乗車、奈良で奈良線に乗り換えて(写真左)、京都府に入ると、なんと黄砂の影響で外は真っ白、これではいくらお天気が良くても冠雪の立山連峰は期待できないかも。しかし車窓から見る風景は何処も満開の桜ばかりです。

桜井 1040 乗車、奈良で奈良線に乗り換えて(写真左)、京都府に入ると、なんと黄砂の影響で外は真っ白、これではいくらお天気が良くても冠雪の立山連峰は期待できないかも。しかし車窓から見る風景は何処も満開の桜ばかりです。

順調にと云うか何度も特急「サンダーバード」と「しらさぎ」に抜かされながら敦賀、福井と進みます、それも数年後の北陸新幹線の敦賀延伸で在来線は3セク化される事になるのでしょうね。「雷鳥」時代の485系には何度も乗ってますが681系って乗った事がない様な。

順調にと云うか何度も特急「サンダーバード」と「しらさぎ」に抜かされながら敦賀、福井と進みます、それも数年後の北陸新幹線の敦賀延伸で在来線は3セク化される事になるのでしょうね。「雷鳥」時代の485系には何度も乗ってますが681系って乗った事がない様な。

1736 ようやく金沢へ、七尾線に乗り換えますが、すっかり521系に置き換わってもう415系の姿はありません。金沢以遠は3セク化で「IRいしかわ鉄道」となっていますが、JRの直通列車で七尾線津幡以遠へ行く限りは「18きっぷ」で乗車できます。1958 七尾着、輪行支度を解くのは明朝にして駅近くの安ビジホへ、と云う訳ですみません本日の走行は朝の通勤を除けば0キロ也。

1736 ようやく金沢へ、七尾線に乗り換えますが、すっかり521系に置き換わってもう415系の姿はありません。金沢以遠は3セク化で「IRいしかわ鉄道」となっていますが、JRの直通列車で七尾線津幡以遠へ行く限りは「18きっぷ」で乗車できます。1958 七尾着、輪行支度を解くのは明朝にして駅近くの安ビジホへ、と云う訳ですみません本日の走行は朝の通勤を除けば0キロ也。

「鉄」カテゴリーアーカイブ

吉備路サイクリング(2日目後半)

1040 成羽(なりわ)の町を後にし岡山県道300号宇治下原線へ、成羽と吹屋を結ぶ旧来のルートですが、現在は広域農道ができて吹屋観光の車はそちらへ誘導されますし、地元の車と羽山渓を訪れる人しか通らなくなっている様で、川沿いの道筋は正にサイクリングにはうってつけのルートです。そしてこの県道300号には洞窟の一部を利用した羽山第2隧道と云うとんでもないトンネルがあり、険道マニアには良く知られた道なのです。いかんせん通行止になっている事も多いのですが、最近SNSで通れる事を知り早速駆けつける事にした次第。

1040 成羽(なりわ)の町を後にし岡山県道300号宇治下原線へ、成羽と吹屋を結ぶ旧来のルートですが、現在は広域農道ができて吹屋観光の車はそちらへ誘導されますし、地元の車と羽山渓を訪れる人しか通らなくなっている様で、川沿いの道筋は正にサイクリングにはうってつけのルートです。そしてこの県道300号には洞窟の一部を利用した羽山第2隧道と云うとんでもないトンネルがあり、険道マニアには良く知られた道なのです。いかんせん通行止になっている事も多いのですが、最近SNSで通れる事を知り早速駆けつける事にした次第。

広域農道への分岐を過ぎると谷あいへと緩やかに登る1.5車線路が続いて行きます。この県道300号を含むルートは吹屋往来と呼ばれ、笠岡から井原、成羽を経て吹屋から庄原へと繋がる街道で、瀬戸内の旧い港から銅山とベンガラで栄えた吹屋へ魚を運んだために「とと道」とも呼ばれたそうです。

広域農道への分岐を過ぎると谷あいへと緩やかに登る1.5車線路が続いて行きます。この県道300号を含むルートは吹屋往来と呼ばれ、笠岡から井原、成羽を経て吹屋から庄原へと繋がる街道で、瀬戸内の旧い港から銅山とベンガラで栄えた吹屋へ魚を運んだために「とと道」とも呼ばれたそうです。

成羽町羽山、釉薬瓦の艶のある黒が奈良県人には新鮮です。集落を過ぎ1キロ程で今回のサイクリングでの最大の目的地羽山第2隧道です。

成羽町羽山、釉薬瓦の艶のある黒が奈良県人には新鮮です。集落を過ぎ1キロ程で今回のサイクリングでの最大の目的地羽山第2隧道です。

しいて云うなら上流(北)側からアプローチする事をお勧め、下流側からだと入り口は普通とまでは云いませんがいわゆる素掘りのトンネル、抜けて振り返ると頭上に岩盤がそそり立っています。越前の呼鳥門や和歌山の白崎海岸も凄いですが、これはなかなかのものです。今でこそ県立公園になっている洞窟を隧道にするなんて考えられないでしょうが、何しろ江戸時代からの往来ですから。ところでこんな山の中で人の声がするなと思ったらロッククライミングのスポットになっている様で、中国自然歩道のコースにもなっているので北側にはハイカーのための休憩所もあります。

トンネルの前後から「自撮り」にトライしますが、渓谷に断崖に作られた道ですので引きもなく、ポジションは限られます。

トンネルの前後から「自撮り」にトライしますが、渓谷に断崖に作られた道ですので引きもなく、ポジションは限られます。

昔ならビューカメラ、今どきならチルトレンズなどのあおり撮影のできる機材を使わないと上手く撮影できないのですが「Microsoft Image Composite Editor」を使って縦方向に合成しています。もちろん使う事を前提に撮影はしているのですが、縦長の写真ってWebでは使い勝手が悪いのですよね。

さて「自撮り」をしたり休憩所でお弁当を広げたりと1時間半程過ごし羽山第2隧道を後にします、ところで第2があれば第1がある訳ですが…

第2に比べれば至って並みのトンネルでして、第2の迫力に第1の写真を撮り忘れた次第。実は盟友K氏が2017年に車で訪れて通行止で第2には行けなかったとの事で、その時の写真をお借りしました、コンクリ打ちっぱなしの普通のトンネルでしょ、でも第2はそんな車で行く処やないですよ(^_^)

第2に比べれば至って並みのトンネルでして、第2の迫力に第1の写真を撮り忘れた次第。実は盟友K氏が2017年に車で訪れて通行止で第2には行けなかったとの事で、その時の写真をお借りしました、コンクリ打ちっぱなしの普通のトンネルでしょ、でも第2はそんな車で行く処やないですよ(^_^)

第1隧道を抜けると三叉路があって対岸に駐車場と四阿が見えますが、県道の先にはなかなかの迫力の片洞門が。

第1隧道を抜けると三叉路があって対岸に駐車場と四阿が見えますが、県道の先にはなかなかの迫力の片洞門が。

羽山渓谷を抜けると深い谷が開けてきて高原状の高梁市宇治地区へ、県道300号はここで終わります。羽山第2隧道へは北側からがお勧めと先に書きましたが、サイクリングルートとしては成羽から川べりを緩やかに登ってくるのが楽です。

羽山渓谷を抜けると深い谷が開けてきて高原状の高梁市宇治地区へ、県道300号はここで終わります。羽山第2隧道へは北側からがお勧めと先に書きましたが、サイクリングルートとしては成羽から川べりを緩やかに登ってくるのが楽です。

次の目的地「広兼邸」へはここを左へ、標高差200m程の登りが…

次の目的地「広兼邸」へはここを左へ、標高差200m程の登りが…

ようやく「広兼邸」に見上げる処まで登ってきました。ロケ地巡りが好きな事もあって色々な処へ行きましたが、スクリーン以上の処はなかなかないものですが、ここ「広兼邸」は凄いまるでお城。

時間もあるので珍しく入場料を払って中へ、平日で「コロナ禍」とあって今日の見学者は私で5人目とか、色々と説明して頂いたり水琴窟に水を流して音色を聴かせてくれたりと。

時間もあるので珍しく入場料を払って中へ、平日で「コロナ禍」とあって今日の見学者は私で5人目とか、色々と説明して頂いたり水琴窟に水を流して音色を聴かせてくれたりと。

べんがらで知られる「吹屋ふるさと村」もご覧の通り、日頃敬遠している観光地巡りも今がチャンスなのかも、閉まっているお店も多いですが。

べんがらで知られる「吹屋ふるさと村」もご覧の通り、日頃敬遠している観光地巡りも今がチャンスなのかも、閉まっているお店も多いですが。

吹屋から新見までは標高差300m以上のダウンヒル、このコースは新見からは登りたくないですね。少し登り返しがあって新見市との境界が「境森峠」、峠おやじナワールド氏未踏の峠をGET!

吹屋から新見までは標高差300m以上のダウンヒル、このコースは新見からは登りたくないですね。少し登り返しがあって新見市との境界が「境森峠」、峠おやじナワールド氏未踏の峠をGET!

帰りの輪行も6時間の長丁場、新見市街に下った処のコンビニで食料とか調達して駅に着いたのが 1623 本日の走行78.6キロ。ロードやデモンタなら 1652 発の1本早いスジで帰れなくもないのですが。のんびりと丁寧に輪行支度をすませ 1754 発の備前片上行きを待つ事にします。布原のD51三重連や新見機関区と思い出の多い駅の静かなホームで暫く待っていると、伯備線の下りや今では1日6往復の芸備線と同じく7往復の姫新線、今でこそキハ120の単行ですが、やってきて少し賑やかに。機会に恵まれれば次はR180を避けて笠岡の港から「とと道」を、紅葉の秋にでも辿ってみたいなと思いながら帰途に就きました。

なぜか高野山に(後半)

次の高野山行きケーブルカーは1556、高野山駅にエレベーターができる以前、特に輪行袋を担いでいると、傾斜の緩い極楽橋駅で前、すなわち上の方へ進んでおくのがセオリーでした、極楽橋駅と高野山駅では傾斜が百数十‰以上も違うので、階段状のホームも高野山駅で更にきつくなっているのです。現在は後に乗って高野山駅でエレベーターを利用するのが楽です。

次の高野山行きケーブルカーは1556、高野山駅にエレベーターができる以前、特に輪行袋を担いでいると、傾斜の緩い極楽橋駅で前、すなわち上の方へ進んでおくのがセオリーでした、極楽橋駅と高野山駅では傾斜が百数十‰以上も違うので、階段状のホームも高野山駅で更にきつくなっているのです。現在は後に乗って高野山駅でエレベーターを利用するのが楽です。

輪行袋をケーブルカーのホームに置いて、待ち時間の間に温かい飲み物を買おうとしたら自販機でホットは全て売り切れ、諦めて高野山ホームを振り返るとタイミング良く「天空」と「こうや」が並んでいます、現在「天空」は難波側に普通車両が繋いでいるので、なかなかのシャッターチャンス、せっかくですので写真を撮ってから1556発のケーブルカーに乗車した訳ですが… この時間ですと高野山行きはガラガラで貸切状態、最後尾で最大568.2‰の傾斜を愉しんでいると、輪行袋はともかく何か足らない様な、フロントバッグを極楽橋駅の自販機の処へ置いてきたのです、財布とスマホは身につけていましたが、中にはカメラやらもう1台のスマホやらGPSやらが、時間が推してますが高野山駅へ着くなり引き返すしかありません、到着後駅員に相談すると、次の便で送って貰う話になりかけたのですが、中身がカメラとかスマホと云った貴重品だと、本人が行って書類にサインして受け取る必要があるとの事。結局は1621発で極楽橋駅へ下り、1637発で高野山駅へ、ケーブルカーに1往復半乗車し、日暮れの迫る中を1時間はロスする事に。

この時間ですと高野山行きはガラガラで貸切状態、最後尾で最大568.2‰の傾斜を愉しんでいると、輪行袋はともかく何か足らない様な、フロントバッグを極楽橋駅の自販機の処へ置いてきたのです、財布とスマホは身につけていましたが、中にはカメラやらもう1台のスマホやらGPSやらが、時間が推してますが高野山駅へ着くなり引き返すしかありません、到着後駅員に相談すると、次の便で送って貰う話になりかけたのですが、中身がカメラとかスマホと云った貴重品だと、本人が行って書類にサインして受け取る必要があるとの事。結局は1621発で極楽橋駅へ下り、1637発で高野山駅へ、ケーブルカーに1往復半乗車し、日暮れの迫る中を1時間はロスする事に。

輪行支度を解き、大門から高野山内に入る頃には回りは真っ暗に、きっと今が盛りだろう紅葉が鮮やかだったと思いますけど。さて後は下って帰るしかありません、大門からR370へ下るか、役場から登ってきた細川へ下るか、奥の院からR371を下るか、R370は車が多いですし登って来た細川へ下るのは芸がないし…

輪行支度を解き、大門から高野山内に入る頃には回りは真っ暗に、きっと今が盛りだろう紅葉が鮮やかだったと思いますけど。さて後は下って帰るしかありません、大門からR370へ下るか、役場から登ってきた細川へ下るか、奥の院からR371を下るか、R370は車が多いですし登って来た細川へ下るのは芸がないし…

しかし朝からまともに食ってないので、とにかくお腹に何か入れておかなくては。観光客が引き上げて陽が暮れた高野山、表通りの観光客相手の食事のできる処はもう開いてません、まあ大学もある位の町なんですが… 小田原通りの旧道に中華料理店があるのですが、思い付いたのは桜峠下の「とんかつ定(てい)」、営業時間とか定休日とか調べてる余裕もないので、ファミマでとりあえずの菓子パン他を調達しておいて、高野山内を奥の院に向かいます。夜の高野山は一昨年11月にも走ってますが、ライトアップされた寺院とかが良い雰囲気です。 奥の院を過ぎ摩尼トンネルへの登り坂へと、開いてました「とんかつ定」。2年ぶりかな、3年ぶりかな、とんかつ定食を注文、と云ってここはとんかつ専門店ではなくてとんかつも洋食屋さんのって感じソースがかかっています。とにかくお腹が一杯になって生き返りました。後は真っ暗なR371を飛び出してくる鹿や猪に気をつけながら下るだけ、だけなんですが。摩尼トンネルを抜けるともう真っ暗、先週なら月明かりが綺麗だったろうけど。裳掛岩、清川橋、河合橋とやどり温泉まですれ違った車は2台だけ、鹿が2匹。

奥の院を過ぎ摩尼トンネルへの登り坂へと、開いてました「とんかつ定」。2年ぶりかな、3年ぶりかな、とんかつ定食を注文、と云ってここはとんかつ専門店ではなくてとんかつも洋食屋さんのって感じソースがかかっています。とにかくお腹が一杯になって生き返りました。後は真っ暗なR371を飛び出してくる鹿や猪に気をつけながら下るだけ、だけなんですが。摩尼トンネルを抜けるともう真っ暗、先週なら月明かりが綺麗だったろうけど。裳掛岩、清川橋、河合橋とやどり温泉まですれ違った車は2台だけ、鹿が2匹。 丹生川沿いに県道で九度山へ下れば楽なんですが、遠回りになるので狼頭峠へ登り返します、橋本から登る事を思えば楽としか云えませんが。1930 狼頭峠に、激坂の連続から橋本の街の明かりが見えてくれば一安心。

丹生川沿いに県道で九度山へ下れば楽なんですが、遠回りになるので狼頭峠へ登り返します、橋本から登る事を思えば楽としか云えませんが。1930 狼頭峠に、激坂の連続から橋本の街の明かりが見えてくれば一安心。

橋本橋を渡り今朝通った橋本町道路元標の前を通過して、20時過ぎに橋本駅に無事到着、JRだけで桜井へ帰る事のできる最後のスジ 2038発に乗車する事が。ぶらっと走り出したつもりが高野山まで、本日の走行87.0キロ、図らずもデモンタでの走行距離/日を更新しました。

橋本橋を渡り今朝通った橋本町道路元標の前を通過して、20時過ぎに橋本駅に無事到着、JRだけで桜井へ帰る事のできる最後のスジ 2038発に乗車する事が。ぶらっと走り出したつもりが高野山まで、本日の走行87.0キロ、図らずもデモンタでの走行距離/日を更新しました。

なぜか高野山に(前半)

「川湯温泉」行きが頓挫したので月曜夕方まで時間が、明日から雨模様ですので走るなら今日しか。うっぷん晴らしにデモン太を駆って五條から橋本へ… 今年も行われている「WAKAYAMA800」のポイントになっているJR隅田駅へ、今年は皆目回っていませんが「10ポイント賞」位は狙っても良いかも。

今年も行われている「WAKAYAMA800」のポイントになっているJR隅田駅へ、今年は皆目回っていませんが「10ポイント賞」位は狙っても良いかも。

隅田駅に置いてあった「門前歴史ウォ-ク」と云うパンフに「闇(くらがり)峠」と云うのがあったので大和街道を辿る事に。実際は峠どころか紀の川に流れ込む支流を跨ぐ為に下って登る道筋になっています。

隅田駅に置いてあった「門前歴史ウォ-ク」と云うパンフに「闇(くらがり)峠」と云うのがあったので大和街道を辿る事に。実際は峠どころか紀の川に流れ込む支流を跨ぐ為に下って登る道筋になっています。 そのまま紀の川右岸を行きます、学文路(かむろ)の対岸辺りですが、いつもと違うルートなので風景が新鮮。

そのまま紀の川右岸を行きます、学文路(かむろ)の対岸辺りですが、いつもと違うルートなので風景が新鮮。

九度山橋で左岸に渡り、道の駅で小休止、平日にも拘わらずサイクリストが多いです。

高野山へ向かう国道370号へ、南海高野線をアンダークロスする丹生川橋梁(近代化産業遺産)、「自撮り」にトライします。この季節の深い谷あいは暗く、シャッター速度と被写界深度を確保するには相当ISO感度を上げなくてはなりません、今日はゴリラポッドしか持ってきていませんので見上げる格好になるのが鉄橋と道路の関係が些か不自然に、それなりに車が通りますし1時間に2~3往復の列車とタイミングを取るのは至難の業、特に上り列車はトンネルを出てくるまで音も聴こえてきません。

高野山へ向かう国道370号へ、南海高野線をアンダークロスする丹生川橋梁(近代化産業遺産)、「自撮り」にトライします。この季節の深い谷あいは暗く、シャッター速度と被写界深度を確保するには相当ISO感度を上げなくてはなりません、今日はゴリラポッドしか持ってきていませんので見上げる格好になるのが鉄橋と道路の関係が些か不自然に、それなりに車が通りますし1時間に2~3往復の列車とタイミングを取るのは至難の業、特に上り列車はトンネルを出てくるまで音も聴こえてきません。 結局上り下り4本粘ったのですが4本目は邪魔者が。大きな三脚があれば反対側の歩道から撮った方が良いかも、来年春以降に再挑戦かな。(1枚目はMicrosoft Image Composite Editorによる合成です。)

結局上り下り4本粘ったのですが4本目は邪魔者が。大きな三脚があれば反対側の歩道から撮った方が良いかも、来年春以降に再挑戦かな。(1枚目はMicrosoft Image Composite Editorによる合成です。)

ここまで来た事ですし、せっかくですので高野山へ輪行しても良いかもと、途中の駅から輪行しようと国道を行きますが、駅への分岐が判らないまま、細川への分岐(標高343m)まで来てしまいたした。この季節には少し下った処の八坂神社の大銀杏が見事なのですが、残念ながらこの時間では日陰になってしまっています、なお夜はライトアップされています。

ここまで来た事ですし、せっかくですので高野山へ輪行しても良いかもと、途中の駅から輪行しようと国道を行きますが、駅への分岐が判らないまま、細川への分岐(標高343m)まで来てしまいたした。この季節には少し下った処の八坂神社の大銀杏が見事なのですが、残念ながらこの時間では日陰になってしまっています、なお夜はライトアップされています。 紀伊神谷駅への分岐(標高382m)までやってきましたが、駅までは更に100m近く上らなくてはなりません、どうせなら一駅先の極楽橋駅まで行った方が、更に舗装林道で高野町役場へ抜ける事も可能ですがさすがに陽が暮れてしまいます。

紀伊神谷駅への分岐(標高382m)までやってきましたが、駅までは更に100m近く上らなくてはなりません、どうせなら一駅先の極楽橋駅まで行った方が、更に舗装林道で高野町役場へ抜ける事も可能ですがさすがに陽が暮れてしまいます。

1518 南海高野山の終点極楽橋駅(標高525m)に、高野山へはここからケーブルカーに乗り換える訳ですが、周辺には民家もなくこの駅で乗り降りする人は殆どいなくて、駅の出入口は狭くて券売機もありません去る7月に駅がリニューアルされたのを機会に途中下車が可能になったのですが、利用する処か知る人ぞ知る制度、そんな訳ですから駅の出入口は狭くて路地裏の様で券売機もありません。ただ不釣り合いな自動改札機の向こうのコンコースは乗り換え客と案内のアナウンスで賑やかです。

1518 南海高野山の終点極楽橋駅(標高525m)に、高野山へはここからケーブルカーに乗り換える訳ですが、周辺には民家もなくこの駅で乗り降りする人は殆どいなくて、駅の出入口は狭くて券売機もありません去る7月に駅がリニューアルされたのを機会に途中下車が可能になったのですが、利用する処か知る人ぞ知る制度、そんな訳ですから駅の出入口は狭くて路地裏の様で券売機もありません。ただ不釣り合いな自動改札機の向こうのコンコースは乗り換え客と案内のアナウンスで賑やかです。

急ぎ輪行支度を整えますが、何もない狭い路地での作業に少々手こずります、窓口で高野山まで1駅500円也の乗車券を買いますが、1546発にタッチの差で乗れずしまい、そしてこの後とんでもない事が… (つづく)

とりあえず北へ

信州行きは諦めたのですが、各地の予報を見ていると北近畿は日曜から月曜と比較的良さそう、そこで発売中の「関西近郊休日ぶらり旅きっぷ(1日券)」を買って18日(日)は福知山まで行く事にし、少なくとも宮津までは走る計画。1日券は2,600円ですから桜井から福知山まで乗れば片道だけでも元が取れる計算、月曜の天気も良ければ京丹後市の峰山あたりまで走り1泊しても良いかと。 この切符、ネットと「みどりの券売機」限定、年内12月20日までの土休日に利用できますが、乗車当日には買えないのでj-westのe5489サービスで買って、桜井駅まで受け取りに行ってきました。受け取りは当日でも可能ですが、みどりの窓口またはみどりの券売機の営業時間内ですので、始発でスタートしたい場合には間に合わない場合が、ネットでの購入時にクレジット決済を済ませた場合でも、受け取り時にもカードの提示が必要等、購入には色々と注意点があります。あと「福知山光秀ミュージアム」の割引とレンタサイクル1回無料の特典、これは私には関係ないかな。

この切符、ネットと「みどりの券売機」限定、年内12月20日までの土休日に利用できますが、乗車当日には買えないのでj-westのe5489サービスで買って、桜井駅まで受け取りに行ってきました。受け取りは当日でも可能ですが、みどりの窓口またはみどりの券売機の営業時間内ですので、始発でスタートしたい場合には間に合わない場合が、ネットでの購入時にクレジット決済を済ませた場合でも、受け取り時にもカードの提示が必要等、購入には色々と注意点があります。あと「福知山光秀ミュージアム」の割引とレンタサイクル1回無料の特典、これは私には関係ないかな。

0929 福知山に到着、ただ曇り空にテンションが上がりません。今回サドルバッグはお馴染みキャラダイスのネルソンを付けてきたのですが、一応1泊2日と三脚など「自撮り」の準備をしてきているので余裕がなく少々手こずります。まずは舞鶴市加佐地区に残る加佐郡岡田上村道路元標を目指して由良川沿いに北上する事に、

福知山城を右に見ながら音無瀬橋を渡り由良川右岸へ、すぐに堤防上の道へ入ります。休日とあってローディの姿もちらほら。 基本的にブルーラインも引かれている府道55号舞鶴福知山線を行くのですが、3ヶ所ばかり堤防上を走り抜ける事ができました。左岸の国道に比べると車も少なく見通しも良いので走り易いです。

基本的にブルーラインも引かれている府道55号舞鶴福知山線を行くのですが、3ヶ所ばかり堤防上を走り抜ける事ができました。左岸の国道に比べると車も少なく見通しも良いので走り易いです。

京都縦貫自動車道をくぐり由良川橋を渡り左岸へ、今回の最初の目的地になる加佐郡の岡田上村道路元標へ、これで1,109基目となります。

京都縦貫自動車道をくぐり由良川橋を渡り左岸へ、今回の最初の目的地になる加佐郡の岡田上村道路元標へ、これで1,109基目となります。 少しR178を由良方面に走り、府道570号西方寺岡田由里線から府道567号地頭四所停車場線へと。今日の予報は曇りのち晴れ、少し陽射しもでてきました。

少しR178を由良方面に走り、府道570号西方寺岡田由里線から府道567号地頭四所停車場線へと。今日の予報は曇りのち晴れ、少し陽射しもでてきました。

舞鶴市西方寺と云う処で大庄屋井上家と云う史跡があったので、休憩がてら立ち寄ります、内部も見学できて資料館も併設されています、近くを通るなら一見の価値が、以前は農家レストランもあった様ですが、現在は移転して営業している様です。

下漆原で府道75号舞鶴宮津線へ入り板戸峠(190m)へ、漆原側からだとどうってない峠です。峠おやじこと名和さんのHPによると栗田(くんだ)湾が見えるとありますが、展望は標高で100mは下った辺り(写真右)になります。 宮津市街に下りたのは既に15時、近隣の明日のお天気は曇りのまま、ここから輪行で帰途に就くかが思案のしどころです、「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ」も既に3,080円分乗車で元はとっていますし、なにより三脚に交換レンズと「自撮り」機材を無駄な荷物にしてしまうのが。ただウェザーニュース社の予報だけは午後からちらりと晴れマークが、今夜の宿もGOTOトラベルで峰山で取れるので、晴れマークに望みを託す事にして峰山へ向かう事に。

宮津市街に下りたのは既に15時、近隣の明日のお天気は曇りのまま、ここから輪行で帰途に就くかが思案のしどころです、「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ」も既に3,080円分乗車で元はとっていますし、なにより三脚に交換レンズと「自撮り」機材を無駄な荷物にしてしまうのが。ただウェザーニュース社の予報だけは午後からちらりと晴れマークが、今夜の宿もGOTOトラベルで峰山で取れるので、晴れマークに望みを託す事にして峰山へ向かう事に。

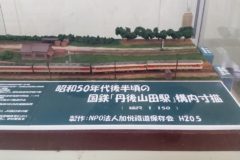

峰山へは京都丹後鉄道宮豊線沿いに走ります、途中の与謝野駅は国鉄宮津線の丹後山田駅が北近畿タンゴ鉄道となった時に野田川駅となったのですが、更に2015年に京都丹後鉄道となった際に与謝野駅と改称されています、古くは1985年に廃止となった加悦鉄道との接続駅で、2014年9月にも来ていますが、駅舎内には丹後山田駅資料室があって公開されています、昭和50年台の丹後山田駅を再現したジオラマが。加悦鉄道廃線跡は自転車道となっていて終点の加悦鉄道資料館には客車改造気動車や片ボキー車などの珍品もあって鉄なサイクリストに格好の立ち寄りポイントです。

峰山へは京都丹後鉄道宮豊線沿いに走ります、途中の与謝野駅は国鉄宮津線の丹後山田駅が北近畿タンゴ鉄道となった時に野田川駅となったのですが、更に2015年に京都丹後鉄道となった際に与謝野駅と改称されています、古くは1985年に廃止となった加悦鉄道との接続駅で、2014年9月にも来ていますが、駅舎内には丹後山田駅資料室があって公開されています、昭和50年台の丹後山田駅を再現したジオラマが。加悦鉄道廃線跡は自転車道となっていて終点の加悦鉄道資料館には客車改造気動車や片ボキー車などの珍品もあって鉄なサイクリストに格好の立ち寄りポイントです。 京丹後市へは途中に水戸谷峠があるのですが、標高は100mにも届きませんし横をトンネルなしで宮豊線が越えている位ですからどおって事はないのですが、線路の方は与謝野駅から結構高さを稼いできていますから、写真の鉄橋の高さまでは登らなくてはなりません。

京丹後市へは途中に水戸谷峠があるのですが、標高は100mにも届きませんし横をトンネルなしで宮豊線が越えている位ですからどおって事はないのですが、線路の方は与謝野駅から結構高さを稼いできていますから、写真の鉄橋の高さまでは登らなくてはなりません。

17時過ぎには峰山のビジホに到着、GOTOトラベルで3,705円(税込)也、35%引と云ってもそう安くはありません、元々この界隈はあまり安い宿はないのですが、設備などを考える元々5,000円台とは、ここがそうだとは云いませんが、GOトラベル適用と云っても操作が行われている様な気もしないでもありません、実際GOTOトラベルで潤っているのは高級な処だとか。まぁ別にクーポン1,000円を頂けるのですから、明日までの期限に有効に使えればお得には違いないのですが。 チェックインを済ませ、食事に出掛けます。丹後半島まできて「餃子の王将」かいと云われそうですが、一人の時はそんなもんですよ、キャンプツーリングの時だって走るのが精一杯でコンビニ弁当だったりパンをかじっていたりしますから。ところで峰山とか網野とか云えばとんでもない田舎みたいですが、コンビニはもちろんそこそこ大きなスーパーなどがあって、ダイソーもセリアも、チェーン展開している外食チェーンもあって不自由しません。本日の走行73.4キロ、10時半からの走り出しなので良しとしましょう。

チェックインを済ませ、食事に出掛けます。丹後半島まできて「餃子の王将」かいと云われそうですが、一人の時はそんなもんですよ、キャンプツーリングの時だって走るのが精一杯でコンビニ弁当だったりパンをかじっていたりしますから。ところで峰山とか網野とか云えばとんでもない田舎みたいですが、コンビニはもちろんそこそこ大きなスーパーなどがあって、ダイソーもセリアも、チェーン展開している外食チェーンもあって不自由しません。本日の走行73.4キロ、10時半からの走り出しなので良しとしましょう。

使えないやつばかり?

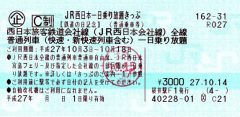

「青春18きっぷ」の時にしか遠出ができない貧乏輪行サイクリストとしては「18きっぷ」のない秋、鉄道の日前後に発売されるフリーきっぷが気になるのですが、半ばもう出ないと諦めていて、やはり出なかった「鉄道の日記念JR西日本一日乗り放題きっぷ」。2016年まで発売されていたこのフリー切符、画期的だったのは2015年に北陸新幹線開業により経営分離された北陸本線一部区間(IRいしかわ鉄道線全線、あいの風とやま鉄道線全線、えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン市振駅 – 糸魚川駅間)が利用エリアとして制定されていて1日分3,000円、「18きっぷ」より割高ですが金沢~糸魚川間を乗車するとそれだけで3,020円ですからかなりお得だったのです。今では関西から「18きっぷ」1日で行けなくなってしまった新潟県、糸魚川以遠はエリア外ですが、大糸線南小谷までの非電化区間はJR西日本ですから、そのまま乗れた訳です。

「青春18きっぷ」の時にしか遠出ができない貧乏輪行サイクリストとしては「18きっぷ」のない秋、鉄道の日前後に発売されるフリーきっぷが気になるのですが、半ばもう出ないと諦めていて、やはり出なかった「鉄道の日記念JR西日本一日乗り放題きっぷ」。2016年まで発売されていたこのフリー切符、画期的だったのは2015年に北陸新幹線開業により経営分離された北陸本線一部区間(IRいしかわ鉄道線全線、あいの風とやま鉄道線全線、えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン市振駅 – 糸魚川駅間)が利用エリアとして制定されていて1日分3,000円、「18きっぷ」より割高ですが金沢~糸魚川間を乗車するとそれだけで3,020円ですからかなりお得だったのです。今では関西から「18きっぷ」1日で行けなくなってしまった新潟県、糸魚川以遠はエリア外ですが、大糸線南小谷までの非電化区間はJR西日本ですから、そのまま乗れた訳です。

以降全国版が「鉄道の日記念」から「秋の乗り放題パス」と名前を変えて(2020年の利用期間 10月3日(土)~25日(日) 3日分7,850円)として発売されていますが、致命的なのは使用できるのは連続する3日間、全く話になりません。

今年秋「コロナ過」で減収減益のJRが売り出したのが「どこでもドアきっぷ」、普通列車しか乗れない「18きっぷ」とは異なり、新幹線も特急も自由席なら乗り降り自由で、指定席も6回まで利用できます。2日間用がJR西日本に乗り放題(おとな:土休日12,000円、平日15,000円/こども:全日2,000円)、3日間用が(JR西日本、JR四国、JR九州3社に乗り放題で(おとな:土休日18,000円、平日20,000円

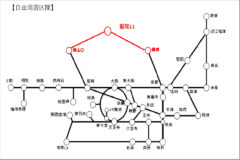

/こども:全日3,000円)。但し2人以上での購入と云う縛りが、大人2人でも買えますがターゲットは乗り鉄親子か(利用期間 10月1日(木)~12月25日(金))、まぁ私には使えないやつです。 ところで毎シーズン発売されている「関西1デイパス」(1日3,600円)ですが、利用エリアの端っこになる我が町桜井から敦賀や上郡、篠山口まで往復乗車すれば元こそ取れますが、あまり魅力があるとは云えません。ところが今シーズン「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ 」が発売とあります、前者と違い利用が土休日限定ですが大人2,600円、子ども1,300円、それに連続する2日用が大あって(大人4,500円、子ども2,300円)、そして利用エリアが前者に比べて福知山線(篠山口~福知山間)と山陰本線の園部~福知山間が拡大されているのです(赤色部分)、ついでに紀勢本線側へも拡大せえよと云いたくもなりますが、連続する2日用で4,500円なら「18きっぷ」の2,370円/日より安くなりますし、3日連続でないなら利用シーンがあると云うもの、1泊2日で丹後半島なんて良いかななんて。利用期間は9月19日(土)~12月20日(日)の土休日、発売箇所に制限があるので要注意。

ところで毎シーズン発売されている「関西1デイパス」(1日3,600円)ですが、利用エリアの端っこになる我が町桜井から敦賀や上郡、篠山口まで往復乗車すれば元こそ取れますが、あまり魅力があるとは云えません。ところが今シーズン「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ 」が発売とあります、前者と違い利用が土休日限定ですが大人2,600円、子ども1,300円、それに連続する2日用が大あって(大人4,500円、子ども2,300円)、そして利用エリアが前者に比べて福知山線(篠山口~福知山間)と山陰本線の園部~福知山間が拡大されているのです(赤色部分)、ついでに紀勢本線側へも拡大せえよと云いたくもなりますが、連続する2日用で4,500円なら「18きっぷ」の2,370円/日より安くなりますし、3日連続でないなら利用シーンがあると云うもの、1泊2日で丹後半島なんて良いかななんて。利用期間は9月19日(土)~12月20日(日)の土休日、発売箇所に制限があるので要注意。

残り1回

残り1回分の「青春18きっぷ」、9日から休みを取ってあったので、信州へ行って松本~諏訪~飯田と回り一昨年も走った三州街道を走って豊田辺りから名鉄近鉄と乗り継いで帰って来ようかと企んでいたのですが、天気も悪いし、飯田線の災害復旧もまだで豊橋側へ逃げられないし、10月には辰野へ行く機会があるかも知れないので、今回は諦める事に。今の予報では10日は北近畿の方は天気が良さそうなんで、日帰り往復輪行で道路元標を拾いがてら福知山あたりから丹後由良あたりまでのんびり走ろうかと思っていたのですが…

残り1回分の「青春18きっぷ」、9日から休みを取ってあったので、信州へ行って松本~諏訪~飯田と回り一昨年も走った三州街道を走って豊田辺りから名鉄近鉄と乗り継いで帰って来ようかと企んでいたのですが、天気も悪いし、飯田線の災害復旧もまだで豊橋側へ逃げられないし、10月には辰野へ行く機会があるかも知れないので、今回は諦める事に。今の予報では10日は北近畿の方は天気が良さそうなんで、日帰り往復輪行で道路元標を拾いがてら福知山あたりから丹後由良あたりまでのんびり走ろうかと思っていたのですが… ところが予報は次第に悪くなって、どちらへ向かっても降られる様な按配に。結局は自転車は置いておいて、身一つ乗り鉄の旅で香川県まで往復する事にし、桜井0552発に乗車します。

ところが予報は次第に悪くなって、どちらへ向かっても降られる様な按配に。結局は自転車は置いておいて、身一つ乗り鉄の旅で香川県まで往復する事にし、桜井0552発に乗車します。

兵庫県に入る頃には降りだしてきて相生で岡山行きに乗り継ぐ頃には土砂降りに。

兵庫県に入る頃には降りだしてきて相生で岡山行きに乗り継ぐ頃には土砂降りに。

幸い岡山県に入る頃には青空が、瀬戸大橋を渡って2018年3月以来の四国へ。坂出駅での乗り継ぎ56分の間に坂出市立郷土資料館に保存されている綾歌郡の林田村道路元標まで往復、ここには以前から同じく王越村道路元標が保存されていますが、林田村のそれは地上部で切断されており、再建保存もままならない状態です。

幸い岡山県に入る頃には青空が、瀬戸大橋を渡って2018年3月以来の四国へ。坂出駅での乗り継ぎ56分の間に坂出市立郷土資料館に保存されている綾歌郡の林田村道路元標まで往復、ここには以前から同じく王越村道路元標が保存されていますが、林田村のそれは地上部で切断されており、再建保存もままならない状態です。 せっかくの四国香川ですから、と云ってもマニアックな有名店に行く時間はありませんので、駅下のお店で、でも香川は何処へ入っても水準以上なのが嬉しいです、釜玉大と大好きな茄子の天ぷらがあったので…

せっかくの四国香川ですから、と云ってもマニアックな有名店に行く時間はありませんので、駅下のお店で、でも香川は何処へ入っても水準以上なのが嬉しいです、釜玉大と大好きな茄子の天ぷらがあったので…

次の目的地は観音寺市に残る三豊郡豊浜村道路元標、折り返しの列車までので43分で1キロ程先の観音寺市豊浜支所(元豊浜町役場)まで往復しなくてはなりません。

次の目的地は観音寺市に残る三豊郡豊浜村道路元標、折り返しの列車までので43分で1キロ程先の観音寺市豊浜支所(元豊浜町役場)まで往復しなくてはなりません。 支所の隣に「大平記念館」と云うのがありますが、ここはあの「ア~ ウ~」の大平正芳元首相の出身地なんですね。汗だくになって豊浜駅へ戻ります。

支所の隣に「大平記念館」と云うのがありますが、ここはあの「ア~ ウ~」の大平正芳元首相の出身地なんですね。汗だくになって豊浜駅へ戻ります。

多度津駅にて、もうキハ32やキハ54の姿は見られません、JR四国になってから作られた1000型。

多度津駅にて、もうキハ32やキハ54の姿は見られません、JR四国になってから作られた1000型。

乗り鉄の旅を愉しみながら帰途へ、輪行袋ないと楽っす。

乗り鉄の旅を愉しみながら帰途へ、輪行袋ないと楽っす。 神戸三ノ宮で途中下車、DさんとTさんを呼び出してベトナム料理へ。

神戸三ノ宮で途中下車、DさんとTさんを呼び出してベトナム料理へ。

「コロナ」後にはまた一緒に走ったりキャンプができる事を願って「18きっぷ」のまま帰れる時間にはお開きにしたのですが、さすがに1時間も余分に掛かるので鶴橋から近鉄のお世話になりました。

桜井0552→0624王寺0627→0705新大阪0710→0825姫路0840→0901相生0932→1038岡山1053→1154坂出1230→1345豊浜 所要7時間54分 5,950円

豊浜1428→1433観音寺1438→1523坂出1524→1603岡山1613→1718相生1719→1738姫路1741→1820三ノ宮2054→2122大阪2130→2146鶴橋 4,740円 計10,690円分乗車

【1107】 2020/9/10 香川県 綾歌郡 林田村(現 坂出市)

【1108】 2020/9/10 香川県 三豊郡 豊浜村(現 観音寺市)

リベンジ能登半島(4日目)

今日は午前中に能登島を回り昼過ぎの列車で帰途に就きます。能登島は七尾湾に浮かぶ周囲約72キロの島、現在では本土側と2つの橋で結ばれています。2001年にも中能登農道橋(ツインブリッジのと 620m)を渡り島内をショートカットして能登島大橋(1,050m)で戻った事があり、R249を走るより距離は僅かに能登島経由が短いのですが、アップダウンがありますので自転車では。島内には2つの道路元標が残っており、今日は能登島大橋を渡り島を反時計回りに回り中能登農道橋で戻ります。

今日は午前中に能登島を回り昼過ぎの列車で帰途に就きます。能登島は七尾湾に浮かぶ周囲約72キロの島、現在では本土側と2つの橋で結ばれています。2001年にも中能登農道橋(ツインブリッジのと 620m)を渡り島内をショートカットして能登島大橋(1,050m)で戻った事があり、R249を走るより距離は僅かに能登島経由が短いのですが、アップダウンがありますので自転車では。島内には2つの道路元標が残っており、今日は能登島大橋を渡り島を反時計回りに回り中能登農道橋で戻ります。

能登島佐波町にて、島の西南から北岸を回り東南にかけてほぼ一周する様に海岸沿いを県道257号田尻祖母浦半浦線が結んでいますが、南側ではアップダウンのある内陸部を走らなくてはなりません。

能登島佐波町にて、島の西南から北岸を回り東南にかけてほぼ一周する様に海岸沿いを県道257号田尻祖母浦半浦線が結んでいますが、南側ではアップダウンのある内陸部を走らなくてはなりません。

島の東部に位置する東島村道路元標(写真左)から次の中乃島村道路元標へは島を県道258号野崎向田線で横断すれば近いのですが、折角ですのでサイクリングルートから離れて島の北側に突き出た小さな半島を巡る事にします。後で知ったのですが、県道258号には石川県最古の現役道路用隧道があるのだとか。

島の東部に位置する東島村道路元標(写真左)から次の中乃島村道路元標へは島を県道258号野崎向田線で横断すれば近いのですが、折角ですのでサイクリングルートから離れて島の北側に突き出た小さな半島を巡る事にします。後で知ったのですが、県道258号には石川県最古の現役道路用隧道があるのだとか。

ほぼ島の北端の祖母ヶ浦(ばがうら)、対岸は穴水あたりになります。野崎から向田への鄙びた海岸線ルートはお勧めです。

ほぼ島の北端の祖母ヶ浦(ばがうら)、対岸は穴水あたりになります。野崎から向田への鄙びた海岸線ルートはお勧めです。

穏やかな七尾北湾を見ながら、もうあちらこちらで稲刈りが始まっています。一応ロードですしフロントバッグを外して撮ってみたのですが、やはりフレームバッグはシルエット的には邪魔ですよね。

穏やかな七尾北湾を見ながら、もうあちらこちらで稲刈りが始まっています。一応ロードですしフロントバッグを外して撮ってみたのですが、やはりフレームバッグはシルエット的には邪魔ですよね。

島内には「いしかわ里山里海サイクリングルート」のポイントも何ヵ所か。

島内には「いしかわ里山里海サイクリングルート」のポイントも何ヵ所か。

石川県道257号田尻祖母浦半浦線

中能登農道橋(ツインブリッジのと)、能登島大橋と同じく南側のみ歩道があります。

中能登農道橋(ツインブリッジのと)、能登島大橋と同じく南側のみ歩道があります。

中能登農道橋を渡った処にある「長浦うるおい公園」からの展望。予定では西岸駅から帰途に就くつもりでいたのですが、2キロ程遠くなるものの能登鹿島駅の方が手前にコンビニとかあって便利そうですし、18きっぷとは別に払わなければならない和倉温泉までののと鉄道の運賃も150円安くなりますのでそちらへ向かう事に、ただ上り列車に乗るので輪行袋を担いで跨線橋を渡らなくてはなりません。

中能登農道橋を渡った処にある「長浦うるおい公園」からの展望。予定では西岸駅から帰途に就くつもりでいたのですが、2キロ程遠くなるものの能登鹿島駅の方が手前にコンビニとかあって便利そうですし、18きっぷとは別に払わなければならない和倉温泉までののと鉄道の運賃も150円安くなりますのでそちらへ向かう事に、ただ上り列車に乗るので輪行袋を担いで跨線橋を渡らなくてはなりません。

1220 能登中島駅に到着、走行51.6キロ、3日間で228.1キロ走行。道路元標は一昨年と取りこぼした他に都合10基と、十分にリベンジは果たせました。

1220 能登中島駅に到着、走行51.6キロ、3日間で228.1キロ走行。道路元標は一昨年と取りこぼした他に都合10基と、十分にリベンジは果たせました。

七尾行きは1332発ですからのんびりと且つしっかり輪行支度を、この駅には多目的トイレもあって着替えるにも丁度良いです、まぁ無人駅とかでは平気で待合室で着替えていますが。なお駅は民間委託駅ですが平日の日中以外は無人になる様です。

この駅は仲代達也さんが主宰する無名塾が定期的に公演を行っている能登演劇堂が近くにあり、ポスターなどが掲示されています。

この駅は仲代達也さんが主宰する無名塾が定期的に公演を行っている能登演劇堂が近くにあり、ポスターなどが掲示されています。

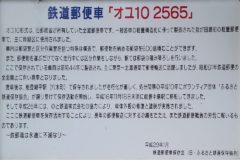

鉄な人にとっては、この駅の側線には郵便車オユ10が保存されているのが魅力、内部の見学もさせて貰えるそうです。

鉄な人にとっては、この駅の側線には郵便車オユ10が保存されているのが魅力、内部の見学もさせて貰えるそうです。

そんなこんなで退屈しない能登中島駅、行き違いする下り列車の到着を待って 1332 後にします。

年々姿を消して行く国鉄時代の車両、七尾線の415系もこの秋から521系との置き換えが始まります、ここのは800番台と云うマニアックな改造車なんです。桜井線も昨年227系への置き換えが行われましたし、どこへ行っても画一化された代わり映えしない車両ばかりに。(写真左)七尾駅で新旧のツーショトを、(写真右)金沢駅4番ホームを引き上げて行きます、恐らくこれが乗り納めになるかと。

年々姿を消して行く国鉄時代の車両、七尾線の415系もこの秋から521系との置き換えが始まります、ここのは800番台と云うマニアックな改造車なんです。桜井線も昨年227系への置き換えが行われましたし、どこへ行っても画一化された代わり映えしない車両ばかりに。(写真左)七尾駅で新旧のツーショトを、(写真右)金沢駅4番ホームを引き上げて行きます、恐らくこれが乗り納めになるかと。

能登中島1332→1353七尾1358→1531金沢1613→1739芦原温泉1753→1906敦賀1919→2104京都2136→2236奈良2257→2325桜井 乗車時間9時間53分(内6回の乗り継ぎ待ち時間2時間07分)、JRとなる和倉温泉から 6320円分乗車。

【1105】 2020/9/3 石川県鹿島郡東島村(現 七尾市)

【1106】 2020/9/3 石川県鹿島郡中乃島村(現 七尾市)

能登半島へ向かってます「リベンジ能登半島(1日目)」

北陸石川県へは先々週にも行ったばかりですが、今回は一昨年夏の「能登半島キャンプツーリング」のリベンジです。その時は猛暑の下、日中はロクに走れず、迂闊にも幾つかの道路元標を取りこぼしてしまいました、能登半島の奥深く、今回はキャンプツーリングではなく「Gotoトラベル」キャンペーンを活用させて貰った宿利用です。

北陸石川県へは先々週にも行ったばかりですが、今回は一昨年夏の「能登半島キャンプツーリング」のリベンジです。その時は猛暑の下、日中はロクに走れず、迂闊にも幾つかの道路元標を取りこぼしてしまいました、能登半島の奥深く、今回はキャンプツーリングではなく「Gotoトラベル」キャンペーンを活用させて貰った宿利用です。

予定では3泊4日、台風9号の動向が些か気になりますが、3日は午後には帰途に就く予定。今のところはこの季節に走るにはまずまずのお天気、日本海側はフェーン現象とか起こるととんでもない気温になりますからね。

予定では3泊4日、台風9号の動向が些か気になりますが、3日は午後には帰途に就く予定。今のところはこの季節に走るにはまずまずのお天気、日本海側はフェーン現象とか起こるととんでもない気温になりますからね。

さて3泊ともなりますとどうしても着替えとかの荷物が増えてしまい、今回はゴリラポッドを諦め、さらに輪行袋をサドルバッグにぶら下げますが、落として無くしたりすると笑い話にもなりませんので厳重に、そうなるとサドルバッグの中身へのアクセスが悪くなりますので、とりあえずデモン太にチョイスしたフレームバッグを取り付け、工具や鍵、手袋と云ったものをこちらに入れておきます。だんだん好きくもないバイクパッキング風になってきましたのが…「轍」のK氏もブログに書いてますが、フレームバッグは使い勝手は良いものの取り付けたシルエットはどうにも格好が良いとは、横長タイプはまだマシなのが救いかと、私の場合ノーマルパイプには長すぎるベルクロテープもどうにかせなあきません。

さて3泊ともなりますとどうしても着替えとかの荷物が増えてしまい、今回はゴリラポッドを諦め、さらに輪行袋をサドルバッグにぶら下げますが、落として無くしたりすると笑い話にもなりませんので厳重に、そうなるとサドルバッグの中身へのアクセスが悪くなりますので、とりあえずデモン太にチョイスしたフレームバッグを取り付け、工具や鍵、手袋と云ったものをこちらに入れておきます。だんだん好きくもないバイクパッキング風になってきましたのが…「轍」のK氏もブログに書いてますが、フレームバッグは使い勝手は良いものの取り付けたシルエットはどうにも格好が良いとは、横長タイプはまだマシなのが救いかと、私の場合ノーマルパイプには長すぎるベルクロテープもどうにかせなあきません。

前回同様、勤務明けでJR畝傍駅へ直行し北陸へ向かいます。鉄路のある穴水まで行きたいところなんですが、適当な宿がないので今夜は七尾泊、明日の始発で穴水へ向かいます、従って今日は自転車は畝傍駅までの3.1キロのみ。

前回同様、勤務明けでJR畝傍駅へ直行し北陸へ向かいます。鉄路のある穴水まで行きたいところなんですが、適当な宿がないので今夜は七尾泊、明日の始発で穴水へ向かいます、従って今日は自転車は畝傍駅までの3.1キロのみ。

「18きっぷ」は残り1回分でしたので、ヤフオクで3回分を送料込み7,850円で調達、タイミングが良ければ額面割れで落とせたりするのですがね。

「18きっぷ」は残り1回分でしたので、ヤフオクで3回分を送料込み7,850円で調達、タイミングが良ければ額面割れで落とせたりするのですがね。

京都駅にて、これに乗れば七尾まで3時間10分程で行けるのですが、倍以上の時間をかけて贅沢な遊びです。湖西線から見る琵琶湖は最高のお天気。

敦賀駅にて、車窓から北陸新幹線の延伸工事を見ると「18きっぷ」で北陸へ行けるのも令和5年の春までとなるのでしょうね。

敦賀駅にて、車窓から北陸新幹線の延伸工事を見ると「18きっぷ」で北陸へ行けるのも令和5年の春までとなるのでしょうね。

1641 ようやく金沢に到着、七尾線415系800番台に乗り換えます、少なくなった国鉄時代の残党ですが、撮り鉄の姿がチラホラ、ググッてみると今年秋から521系への置き換えが始まるそうで、となると今回が乗り納めになりそうです。

1641 ようやく金沢に到着、七尾線415系800番台に乗り換えます、少なくなった国鉄時代の残党ですが、撮り鉄の姿がチラホラ、ググッてみると今年秋から521系への置き換えが始まるそうで、となると今回が乗り納めになりそうです。

畝傍0932→1008奈良1023→1112京都1145→1315敦賀1340 →1432福井1512→1641金沢1705→七尾1834 乗車時間9時間02分(内5回の乗り継ぎ待ち時間2時間17分) 6320円分乗車の予定。

夏はやっぱり信州だよね(おまけ)

昨夜は名古屋泊まり、久しぶりの東横イン、料金が昔に比べると割高な処が増えたのと、インバウンドで彼の国の方々が押しかけてランドリーを占拠したりするので敬遠していたのでですが、今月中は事後申請で「Gotoトラベル」が使えますし、東横インのポイントが10点目、次回以降1泊タダで泊れますが「Gotoトラベル」が終わるまで持っておきます。 さて名古屋から桜井までは近鉄で楽に帰れるので(急行でも早ければ2時間33分)ので、特急も名古屋2130発の最終に乗る位なのですが、せっかくですので3月にデビューした「ひのとり」に乗車する事に。

さて名古屋から桜井までは近鉄で楽に帰れるので(急行でも早ければ2時間33分)ので、特急も名古屋2130発の最終に乗る位なのですが、せっかくですので3月にデビューした「ひのとり」に乗車する事に。 ただ大阪難波行10往復中、大和八木に停まるのは朝夕の7便、それも大和八木だと桜井へは3駅引き返さなくてはなりません、特急料金も名張までの920円に対して、大和八木までで1,840円、プレミアム車両ならプラス600円の2,440円、まぁ鉄なS先生も価値あるよと云っていたので、こんな機会もそうはないだろうし話のネタに奮発する事に、1号車1Aって番号は良いけど最後尾車両のなんば寄りね。乗車券はヤフオクで落とした株主優待券、ですから大和八木から引き返す事も問題なし。

ただ大阪難波行10往復中、大和八木に停まるのは朝夕の7便、それも大和八木だと桜井へは3駅引き返さなくてはなりません、特急料金も名張までの920円に対して、大和八木までで1,840円、プレミアム車両ならプラス600円の2,440円、まぁ鉄なS先生も価値あるよと云っていたので、こんな機会もそうはないだろうし話のネタに奮発する事に、1号車1Aって番号は良いけど最後尾車両のなんば寄りね。乗車券はヤフオクで落とした株主優待券、ですから大和八木から引き返す事も問題なし。 とこでカフェコスポットとかコインロッカーとかがあるものの、輪行袋を置く適当なスペースがありません、結局は進行方向に向かって津で右側、下車する大和八木で左側の扉が開くので、この位置に。後で知ったのですが4号車には車いす椅子対応席と荷物置きスペースがある様です。

とこでカフェコスポットとかコインロッカーとかがあるものの、輪行袋を置く適当なスペースがありません、結局は進行方向に向かって津で右側、下車する大和八木で左側の扉が開くので、この位置に。後で知ったのですが4号車には車いす椅子対応席と荷物置きスペースがある様です。

最後尾の展望、室生口大野駅で下りの「ひのとり」とすれ違い、1002 大和八木着、ただエレベーターから一番遠い1号車に乗ったのは失敗でした。

最後尾の展望、室生口大野駅で下りの「ひのとり」とすれ違い、1002 大和八木着、ただエレベーターから一番遠い1号車に乗ったのは失敗でした。

| 1日目 | 畝傍→中津川 | 5時間35分 | 4回の乗り継ぎ待ち時間45分 |

| 走行 | 1時間07分 | ||

| 中津川→長野 | 4時間10分 | 1回の乗り継ぎ待ち時間35分 | |

| 2日目 | 走行 | 4時間16分 | |

| 稲尾→名古屋 | 5時間18分 | 3回の乗り継ぎ待ち時間29分 | |

| 3日目 | 名古屋→桜井 | 1時間57分 |

と云う訳で5時間23分走るのに17時間電車に乗っていた訳。長野県ではまだ20数基の道路元標が未収ですし、昨夏も寄ったのですが木崎湖は是非再訪したいものです。

今回の収穫

【1093】 2020/8/20 岐阜県 恵那郡 苗木町(現 中津川市)

【1094】 2020/8/21 長野県 上水内郡 水内村(現 長野市)

【1095】 2020/8/21 長野県 上水内郡 榮村(現 長野市)

【1096】 2020/8/21 長野県 上水内郡 南小川村(現 小川村)