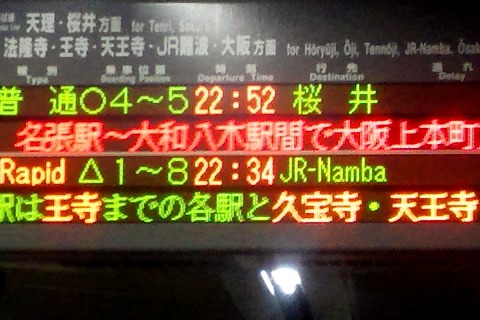

一昨日に続いて「青春18きっぷ」を使って南紀へ輪行、ただ今日は亀山経由の東回りです。 桜井からですと近鉄で松阪へ出るのが距離的にも近いのですが、多気まで行けてもその先の普通列車がありません、結果的に奈良~亀山と回っても一緒なのです、2時間以上早く出る必要がありますが、そこが「18きっぷ」の「18きっぷ」たるところなんです。

一昨日に続いて「青春18きっぷ」を使って南紀へ輪行、ただ今日は亀山経由の東回りです。 桜井からですと近鉄で松阪へ出るのが距離的にも近いのですが、多気まで行けてもその先の普通列車がありません、結果的に奈良~亀山と回っても一緒なのです、2時間以上早く出る必要がありますが、そこが「18きっぷ」の「18きっぷ」たるところなんです。

奈良、加茂、亀山、多気と乗り換え紀伊長島ではなんと28分停車。 駅のトイレへ行ったり、自販機でコーヒー買ったり、ミラー相手に「自撮り」 したり、さすがに「元鉄」も時間をもてあまします。 外は最高のお天気、早く走り出したいのですが。

奈良、加茂、亀山、多気と乗り換え紀伊長島ではなんと28分停車。 駅のトイレへ行ったり、自販機でコーヒー買ったり、ミラー相手に「自撮り」 したり、さすがに「元鉄」も時間をもてあまします。 外は最高のお天気、早く走り出したいのですが。

桜井を出て約7時間、1238ようやく目的地の大泊へ到着。 真横を紀勢道が開通していて風景が一変しています。 高速道路と1日10往復しか停まらない駅。

桜井を出て約7時間、1238ようやく目的地の大泊へ到着。 真横を紀勢道が開通していて風景が一変しています。 高速道路と1日10往復しか停まらない駅。

「ツール・ド・紀伊」のポイントである鬼ヶ城へ立ち寄ってから熊野市へ、R42の鬼ヶ城トンネルは自転車通行禁止ですので、北側の鬼ヶ城歩道トンネルへ回ります。 こちらは旧R42の木本隧道で、現在は車両は東行き一方通行で歩道が設置されています。 土木遺産に指定されていて大正期最長の道路用煉瓦トンネル(509m)なんだそうです。 ちなみに三重県南部のR42には旧トンネルを歩行者、自転車用に供用している処が何ヶ所かあります。

R42の熊野市から新宮の間は七里御浜の海岸に沿った平坦路なんですが、向かい風がきつくって前に進みません。 道の駅「七里御浜」の手前から次の道の駅「紀宝町ウミガメ公園」を過ぎるまで山側に旧道があるので、そちらを走った方が楽です。

R42の熊野市から新宮の間は七里御浜の海岸に沿った平坦路なんですが、向かい風がきつくって前に進みません。 道の駅「七里御浜」の手前から次の道の駅「紀宝町ウミガメ公園」を過ぎるまで山側に旧道があるので、そちらを走った方が楽です。

かつて日本で一番面積の小さく一番人口密度の高い村であった現在は紀宝町になっているが鵜殿村へ、熊野川(新宮川)が見えてきました、これを渡ると和歌山県です。

かつて日本で一番面積の小さく一番人口密度の高い村であった現在は紀宝町になっているが鵜殿村へ、熊野川(新宮川)が見えてきました、これを渡ると和歌山県です。

今日4つ目のポイント、新宮市の「熊野速玉神社」へ到着、あわよくば太地まで輪行し5つ目をGETできるかなと思ったのですが、ここで紀伊田辺行きの発車時刻へ15分、さすがに間に合いませんので、ゆっくりお参りをする事にします。

今日4つ目のポイント、新宮市の「熊野速玉神社」へ到着、あわよくば太地まで輪行し5つ目をGETできるかなと思ったのですが、ここで紀伊田辺行きの発車時刻へ15分、さすがに間に合いませんので、ゆっくりお参りをする事にします。

速玉神社の境内では「もうで餅」を売っています、なかなか美味しいのですが箱入りでフロントバッグに入れにくいので、試食だけさせて貰って「長寿いも」を購入、芋餡を皮でくるんだお菓子です。 顔見知りなんかしてバスガイドとおばちゃんの会話が面白い。

速玉神社の境内では「もうで餅」を売っています、なかなか美味しいのですが箱入りでフロントバッグに入れにくいので、試食だけさせて貰って「長寿いも」を購入、芋餡を皮でくるんだお菓子です。 顔見知りなんかしてバスガイドとおばちゃんの会話が面白い。

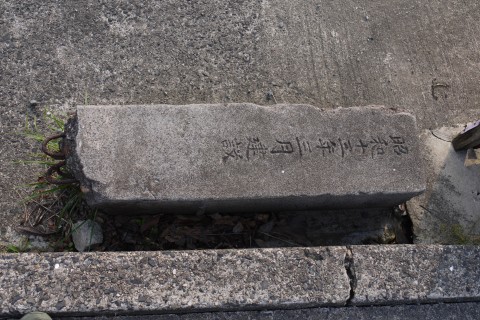

余裕かまして新宮町道路元標の生存確認へ、以前は半分程まで埋没していたのですが、最近再建された様です。 新宮駅付近にはコンビニがないのでオークワへ行って帰りの車内での食料にと「めはり寿司」を調達、後で気が付いたのですが、製造者は橋本市だったりして。

余裕かまして新宮町道路元標の生存確認へ、以前は半分程まで埋没していたのですが、最近再建された様です。 新宮駅付近にはコンビニがないのでオークワへ行って帰りの車内での食料にと「めはり寿司」を調達、後で気が付いたのですが、製造者は橋本市だったりして。

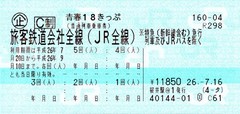

新宮駅へ着いてれ列車のの時刻を確認すると、予定の1700発の1本前の1556発多気行発車11分前、駄目元で輪行支度を済ませ地下道を通って2番乗り場へ、さすがKHS余裕で乗車できました。 乗った車両は今朝と同じキハ11の2連、同じ乗るなら旧国鉄色に塗られたキハ40系の方が良かったな、写真は紀伊長島駅で交換の下り列車。

新宮駅へ着いてれ列車のの時刻を確認すると、予定の1700発の1本前の1556発多気行発車11分前、駄目元で輪行支度を済ませ地下道を通って2番乗り場へ、さすがKHS余裕で乗車できました。 乗った車両は今朝と同じキハ11の2連、同じ乗るなら旧国鉄色に塗られたキハ40系の方が良かったな、写真は紀伊長島駅で交換の下り列車。

1本前に乗ったところで「18きっぷ」のままで桜井へ辿り着く事はできません、亀山経由では奈良が限界で、今日は走り足りないからって奈良から走って帰るのはね。 素直に松阪から1,140円払って近鉄に乗車、2150桜井駅に帰着しました。 往復輪行に13時間掛けて本日の走行1時間50分で30.4キロ、18きっぷで7,020円分乗車。