昨日志摩へ行ったばかりですが。

KHSは輪行は気軽にできるし、小径車にもかかわらずそれなりの走りもできる事は先日の

「南紀ツーリング」を始め北は会津から南は宮崎まで数々の遠征で実証済み、機動力のある良き相棒なのですが何か物足りないんですよね。

ツーリング車で走った時の様な満足感がないと云うか、今日はasuka号で写真でも撮りながらのんびり走ろうかと、三脚も積んでとりあえず明日香村から芋峠を向かう事にして、後の事は考えていません。

まずは初瀬街道(横大路)を西へ向かっていると、ひょこっと脇道から女性ローディが現れます、時代と云うかいるんですね、ついて行きたいのは山々なんですが左折して明日香村方面へ、石舞台で定点観測の後、栢森から芋峠へ、1台のロードが颯爽と抜かして行きます、こちらは時にはジョガーに負けるペースですからね。

芋峠へ着くと数台の車が、オレンジ色のベストとかを着ているので一目でハンターと判ります、軽トラの荷台にはゲージに犬も、イノシシ狩りの様です。

峠の両側へ別れて行くのをみるとこれから追い込んで行くのでしょうかね。

ちなみに隣の壺阪峠を走っている時にイノシシと出遭った事があります、幸い「ブヒッ」と鳴いて向こう側へ走って行ったので事なきを得ましたが。

ところでフロントバッグを開けるとカメラが、交換レンズも三脚も持ってきているのにG2本体を忘れてきた様です。

メモリーカードを入れ忘れたとか、バッテリーが上がってたりとか笑い話がありますが、カメラ本体とは、まぁ情けない話です。

コンデジも持ってきていませんので、従って今日の写真は全てスマホです。

芋峠を下り吉野町上市まで下ってきましたが、さてここから定番の東吉野へ向かうか、吉野山へ登るか、あるいは五條方面へ向かうか。

結局はカメラを忘れてきた事もあって、新しいネタも無さそうな東吉野へ向かう事にし、週末ですが

「よしの庵」も1月中は改装とかでお休み(2/7から営業だそうです)宇陀へ越えるまでは食事のできる処もないので、吉野川沿いのローソンでパンとおにぎりを仕入れて行く事にします。

「中荘村道路元標」

「中荘村道路元標」と

「国樔村道路元標」の生存確認をして吉野川沿いの道を走っていますと、またこんなものを見つけてしまいました、吉野町菜摘と矢治にある「ならクル」(T-1)大和青垣ルートの案内、4キロ程離れているのですが柳生までの距離がいずれも48kmになっています。

暫く走ってますと、前方に2台のロードがのんびりと愉しそうに走ってます。

追い越すのも気が悪いので暫くはそっと後ろを走ります。

途中で何か気になるものを見つけたのか停まりかけたので、遠慮なく先へ行かさせて貰う事に。

東吉野村へ入りお馴染み「オオカミ像」前で休憩、温かいポットのコーヒーとローソンで買ったカレーパンを頂きます。

キリッとした冬の空気と陽射しが心地良いです。

暫しの休憩の後は

「小川村道路元標」を確認して、丹生川上神社経由で木津(こつ)へ、高見山の見えるポイントで定点観測、facebookを見ると自転車仲間の

syokoraさんが今まさに高見山に登っているそうで霧氷が綺麗だとか。

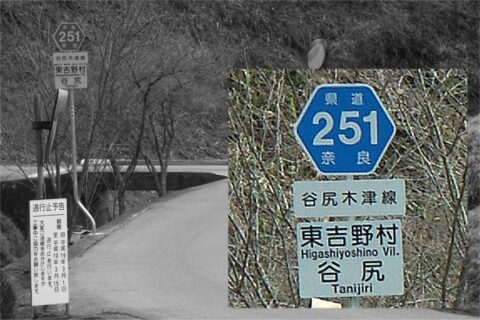

東吉野村谷尻(たんじり)にて、

「月うさぎ」も冬眠中なのでそのまま一谷峠へ。

菟田野から芳野川沿いに一旦榛原まで行ったのですが、再び宇陀川沿いに南下して大宇陀へ、松山街道の古い街並みをポタります。

峠道、里山の風景、旧街道、日本の風景に似合うのはやはりマッドガード付きの自転車ですね、それもホリゾンタルフレームの、残念ながらKHSでは絵になりません。

大宇陀を後にし宮奥ダムから大峠トンネルを越えれば丁度100キロ超えで桜井に帰ってきました。

本日の走行102.7キロ。

昨日志摩へ行ったばかりですが。

KHSは輪行は気軽にできるし、小径車にもかかわらずそれなりの走りもできる事は先日の「南紀ツーリング」を始め北は会津から南は宮崎まで数々の遠征で実証済み、機動力のある良き相棒なのですが何か物足りないんですよね。

ツーリング車で走った時の様な満足感がないと云うか、今日はasuka号で写真でも撮りながらのんびり走ろうかと、三脚も積んでとりあえず明日香村から芋峠を向かう事にして、後の事は考えていません。

まずは初瀬街道(横大路)を西へ向かっていると、ひょこっと脇道から女性ローディが現れます、時代と云うかいるんですね、ついて行きたいのは山々なんですが左折して明日香村方面へ、石舞台で定点観測の後、栢森から芋峠へ、1台のロードが颯爽と抜かして行きます、こちらは時にはジョガーに負けるペースですからね。

昨日志摩へ行ったばかりですが。

KHSは輪行は気軽にできるし、小径車にもかかわらずそれなりの走りもできる事は先日の「南紀ツーリング」を始め北は会津から南は宮崎まで数々の遠征で実証済み、機動力のある良き相棒なのですが何か物足りないんですよね。

ツーリング車で走った時の様な満足感がないと云うか、今日はasuka号で写真でも撮りながらのんびり走ろうかと、三脚も積んでとりあえず明日香村から芋峠を向かう事にして、後の事は考えていません。

まずは初瀬街道(横大路)を西へ向かっていると、ひょこっと脇道から女性ローディが現れます、時代と云うかいるんですね、ついて行きたいのは山々なんですが左折して明日香村方面へ、石舞台で定点観測の後、栢森から芋峠へ、1台のロードが颯爽と抜かして行きます、こちらは時にはジョガーに負けるペースですからね。

芋峠へ着くと数台の車が、オレンジ色のベストとかを着ているので一目でハンターと判ります、軽トラの荷台にはゲージに犬も、イノシシ狩りの様です。

峠の両側へ別れて行くのをみるとこれから追い込んで行くのでしょうかね。

ちなみに隣の壺阪峠を走っている時にイノシシと出遭った事があります、幸い「ブヒッ」と鳴いて向こう側へ走って行ったので事なきを得ましたが。

芋峠へ着くと数台の車が、オレンジ色のベストとかを着ているので一目でハンターと判ります、軽トラの荷台にはゲージに犬も、イノシシ狩りの様です。

峠の両側へ別れて行くのをみるとこれから追い込んで行くのでしょうかね。

ちなみに隣の壺阪峠を走っている時にイノシシと出遭った事があります、幸い「ブヒッ」と鳴いて向こう側へ走って行ったので事なきを得ましたが。

ところでフロントバッグを開けるとカメラが、交換レンズも三脚も持ってきているのにG2本体を忘れてきた様です。

メモリーカードを入れ忘れたとか、バッテリーが上がってたりとか笑い話がありますが、カメラ本体とは、まぁ情けない話です。

コンデジも持ってきていませんので、従って今日の写真は全てスマホです。

ところでフロントバッグを開けるとカメラが、交換レンズも三脚も持ってきているのにG2本体を忘れてきた様です。

メモリーカードを入れ忘れたとか、バッテリーが上がってたりとか笑い話がありますが、カメラ本体とは、まぁ情けない話です。

コンデジも持ってきていませんので、従って今日の写真は全てスマホです。

芋峠を下り吉野町上市まで下ってきましたが、さてここから定番の東吉野へ向かうか、吉野山へ登るか、あるいは五條方面へ向かうか。

結局はカメラを忘れてきた事もあって、新しいネタも無さそうな東吉野へ向かう事にし、週末ですが「よしの庵」も1月中は改装とかでお休み(2/7から営業だそうです)宇陀へ越えるまでは食事のできる処もないので、吉野川沿いのローソンでパンとおにぎりを仕入れて行く事にします。

芋峠を下り吉野町上市まで下ってきましたが、さてここから定番の東吉野へ向かうか、吉野山へ登るか、あるいは五條方面へ向かうか。

結局はカメラを忘れてきた事もあって、新しいネタも無さそうな東吉野へ向かう事にし、週末ですが「よしの庵」も1月中は改装とかでお休み(2/7から営業だそうです)宇陀へ越えるまでは食事のできる処もないので、吉野川沿いのローソンでパンとおにぎりを仕入れて行く事にします。

「中荘村道路元標」と「国樔村道路元標」の生存確認をして吉野川沿いの道を走っていますと、またこんなものを見つけてしまいました、吉野町菜摘と矢治にある「ならクル」(T-1)大和青垣ルートの案内、4キロ程離れているのですが柳生までの距離がいずれも48kmになっています。

「中荘村道路元標」と「国樔村道路元標」の生存確認をして吉野川沿いの道を走っていますと、またこんなものを見つけてしまいました、吉野町菜摘と矢治にある「ならクル」(T-1)大和青垣ルートの案内、4キロ程離れているのですが柳生までの距離がいずれも48kmになっています。

暫く走ってますと、前方に2台のロードがのんびりと愉しそうに走ってます。

追い越すのも気が悪いので暫くはそっと後ろを走ります。

途中で何か気になるものを見つけたのか停まりかけたので、遠慮なく先へ行かさせて貰う事に。

暫く走ってますと、前方に2台のロードがのんびりと愉しそうに走ってます。

追い越すのも気が悪いので暫くはそっと後ろを走ります。

途中で何か気になるものを見つけたのか停まりかけたので、遠慮なく先へ行かさせて貰う事に。

東吉野村へ入りお馴染み「オオカミ像」前で休憩、温かいポットのコーヒーとローソンで買ったカレーパンを頂きます。

キリッとした冬の空気と陽射しが心地良いです。

暫しの休憩の後は「小川村道路元標」を確認して、丹生川上神社経由で木津(こつ)へ、高見山の見えるポイントで定点観測、facebookを見ると自転車仲間のsyokoraさんが今まさに高見山に登っているそうで霧氷が綺麗だとか。

東吉野村へ入りお馴染み「オオカミ像」前で休憩、温かいポットのコーヒーとローソンで買ったカレーパンを頂きます。

キリッとした冬の空気と陽射しが心地良いです。

暫しの休憩の後は「小川村道路元標」を確認して、丹生川上神社経由で木津(こつ)へ、高見山の見えるポイントで定点観測、facebookを見ると自転車仲間のsyokoraさんが今まさに高見山に登っているそうで霧氷が綺麗だとか。

東吉野村谷尻(たんじり)にて、「月うさぎ」も冬眠中なのでそのまま一谷峠へ。

東吉野村谷尻(たんじり)にて、「月うさぎ」も冬眠中なのでそのまま一谷峠へ。

菟田野から芳野川沿いに一旦榛原まで行ったのですが、再び宇陀川沿いに南下して大宇陀へ、松山街道の古い街並みをポタります。

峠道、里山の風景、旧街道、日本の風景に似合うのはやはりマッドガード付きの自転車ですね、それもホリゾンタルフレームの、残念ながらKHSでは絵になりません。

大宇陀を後にし宮奥ダムから大峠トンネルを越えれば丁度100キロ超えで桜井に帰ってきました。

本日の走行102.7キロ。

菟田野から芳野川沿いに一旦榛原まで行ったのですが、再び宇陀川沿いに南下して大宇陀へ、松山街道の古い街並みをポタります。

峠道、里山の風景、旧街道、日本の風景に似合うのはやはりマッドガード付きの自転車ですね、それもホリゾンタルフレームの、残念ながらKHSでは絵になりません。

大宇陀を後にし宮奥ダムから大峠トンネルを越えれば丁度100キロ超えで桜井に帰ってきました。

本日の走行102.7キロ。