「モバイルグランフォンドin奈良・吉野」のスタンプラリー、15日の「道の駅吉野路上北山」に続いて一昨々日は「五番関」を取りこぼしたのは痛い、まぁこの季節に高野山に登ってから「五番関」まで走ろうなんて身の程知らずなんですがね。しかし勤務シフトの休みとお天気がシンクロして、今日の休みも走らないと後悔するお天気になりそう、雪が積もりだすと踏み込めなくなる高原洞川林道の「五番関」(標高1,162m)に向かうには貴重なチャンス。しかしR309の長大トンネルはくぐりたくない、頼みの吉野大峯林道は平日は通れない可能性大、標高差で600m以上激坂の続く小南峠も高原洞川林道も登りたくない。そこで考えついたのは下市から樺ノ木峠を越えて旧西吉野村へ入り、少しだけR168を走り県道49号勢井宗川野線で天川へ抜ける大回り案、最近走っていなかった道を選んだ気もしないでもないが、遠回りと云っても暗いうちに出ればお昼に天川にはたどり着けるだろうと…

4時過ぎに起きたもの外の寒さに挫けそうになりながらどうにか 0540 に桜井を出発。まだ11月と云いながら尋常な寒さでは、明日香村に入り一昨日も走った飛鳥駅前から吉野口駅前を経由する定番コース、今日は薬水から福神駅前を通ってほぼ京奈和自転車道のルートで吉野川を渡ります。梁瀬橋を渡った処で左折し下市町役場前から県道20号下市宗桧線に入り樺ノ木峠を目指します、もちろん梁瀬橋から農免道路に入れば距離的には近い事は判ってはいるのですが。

0850 樺ノ木峠へ、旧道側に残る標柱、左側は樺ノ木と読めますが、右側は判然としません。暖かい朝の陽射しに当たりながら暫し自販機休憩を。

0850 樺ノ木峠へ、旧道側に残る標柱、左側は樺ノ木と読めますが、右側は判然としません。暖かい朝の陽射しに当たりながら暫し自販機休憩を。

0942 宗川野で県道49号に入ります(写真左)。立川渡(写真右)ここを右折すると旧R168、西吉野大滝を経て西吉野トンネルの南側に出る事ができます。県道は川沿いに緩やかに登って行きます、至ってマイナーな道だったのですが、距離的に五條から天川への最短ルートになるかして、最近は他所の車も入ってくる様に、カーナビの功罪かな。

0942 宗川野で県道49号に入ります(写真左)。立川渡(写真右)ここを右折すると旧R168、西吉野大滝を経て西吉野トンネルの南側に出る事ができます。県道は川沿いに緩やかに登って行きます、至ってマイナーな道だったのですが、距離的に五條から天川への最短ルートになるかして、最近は他所の車も入ってくる様に、カーナビの功罪かな。

平雄には河瀨直美監督の「萌の朱雀」のロケ地の一つで作中の田原家があり記念碑が建っているそうなのですが今だに行けていません、何しろ県道から標高で200m以上登らなくてはなりません。西日裏(写真右)の簡易郵便局の前の自動販売機がなくなっていました、この先天川村か黒滝村へ越えない限り何もないのですよね。

平雄には河瀨直美監督の「萌の朱雀」のロケ地の一つで作中の田原家があり記念碑が建っているそうなのですが今だに行けていません、何しろ県道から標高で200m以上登らなくてはなりません。西日裏(写真右)の簡易郵便局の前の自動販売機がなくなっていました、この先天川村か黒滝村へ越えない限り何もないのですよね。

11時丁度にR309の新笠木トンネル(1,693m)と新川合トンネル(2,751m/奈良県下最長)の間に出ますが、結構車が飛ばして走るので、あと標高で300m程頑張って旧道の川合トンネルまで登る事にします。

11時丁度にR309の新笠木トンネル(1,693m)と新川合トンネル(2,751m/奈良県下最長)の間に出ますが、結構車が飛ばして走るので、あと標高で300m程頑張って旧道の川合トンネルまで登る事にします。

30分程で旧道の笠木トンネル口へ、ここまでで標高で6割方登った事に、この先一昨々日に下ったR309旧道を登ります。ところでご存知でしょうか、黒滝村と天川村を繋いでいるR309、新旧ともに2つのトンネルの間は実は五條市(旧西吉野村域)だって事を。

30分程で旧道の笠木トンネル口へ、ここまでで標高で6割方登った事に、この先一昨々日に下ったR309旧道を登ります。ところでご存知でしょうか、黒滝村と天川村を繋いでいるR309、新旧ともに2つのトンネルの間は実は五條市(旧西吉野村域)だって事を。

消えかけていますが元は国道だった名残りのセンターラインが、笠木トンネルから川合トンネルまで登るのは日当たりが良くて夏は暑くて辛かった事を思い出します、今日は初冬の陽射しが暖かいです。30年以上前テントを積んでこの峠を往復した事が懐かしいです。

消えかけていますが元は国道だった名残りのセンターラインが、笠木トンネルから川合トンネルまで登るのは日当たりが良くて夏は暑くて辛かった事を思い出します、今日は初冬の陽射しが暖かいです。30年以上前テントを積んでこの峠を往復した事が懐かしいです。

12時前には川合トンネルに到着、中2日で天川村に足を踏み入れることに。15分程で天川川合の信号へ(写真左)。一昨々日諦めた洞川方面へと左折「モーソン」の名前はなくなりましたが「森田商店」は健在(写真右)。

12時前には川合トンネルに到着、中2日で天川村に足を踏み入れることに。15分程で天川川合の信号へ(写真左)。一昨々日諦めた洞川方面へと左折「モーソン」の名前はなくなりましたが「森田商店」は健在(写真右)。

天川川合の信号から標高差約160m、虻トンネルに。左コーナーのイン側が激坂でほんと嫌な登りです。旧峠は更に100m程上にあるのですが、虻トンネル(275m)を抜けても旧峠とさして変わらない高さまで暫く登りが続きます。

天川川合の信号から標高差約160m、虻トンネルに。左コーナーのイン側が激坂でほんと嫌な登りです。旧峠は更に100m程上にあるのですが、虻トンネル(275m)を抜けても旧峠とさして変わらない高さまで暫く登りが続きます。

1250 「もりそい」へ、新しい店も色々出来ている様ですが、やはり昔からの「もりそい」か「きらく」ですね、ソロサイクリングでは久しぶりの外食です。

1250 「もりそい」へ、新しい店も色々出来ている様ですが、やはり昔からの「もりそい」か「きらく」ですね、ソロサイクリングでは久しぶりの外食です。

洞川の旅館街の中を行きます、「みたらい渓谷」の紅葉も見頃を過ぎたのか観光客の姿もまばら、母公堂(写真右)を過ぎると五番関まで1台の車にも出合いませんでした。

洞川の旅館街の中を行きます、「みたらい渓谷」の紅葉も見頃を過ぎたのか観光客の姿もまばら、母公堂(写真右)を過ぎると五番関まで1台の車にも出合いませんでした。

五番関へはこの三叉路を左へ、吉野大峯林道の規制に関して何も出ていませんでしたが。

五番関へはこの三叉路を左へ、吉野大峯林道の規制に関して何も出ていませんでしたが。

標高で1,000mを超えた辺りから路肩に雪が(写真左)。毛又谷を詰めて五番関へ向かう橋はご覧の通り、午前中なら下りて推しますが、乗ったまま無事通過。

標高で1,000mを超えた辺りから路肩に雪が(写真左)。毛又谷を詰めて五番関へ向かう橋はご覧の通り、午前中なら下りて推しますが、乗ったまま無事通過。

1411 五番関トンネルに到着、21ヶ所目のチェックポイント、ところが圏外でネットに繋がらない、2台のスマホは両方ともキャリアはdocomo、チェックポイントの中には切通しの芋ヶ峠の様に微妙に繋がらない処があるのでウロウロしてみたのですがここは全くダメ、試しに一旦川上村側に出てみたのですがやはり繋がりません、既にコンプリートした人達はどうしたのかな、尋ねようにも当然電話すら掛けられない。2次元コードは読んだので圏内に入ったら接続してみるしかないのですが座標はチェックされないのだろうか。

1411 五番関トンネルに到着、21ヶ所目のチェックポイント、ところが圏外でネットに繋がらない、2台のスマホは両方ともキャリアはdocomo、チェックポイントの中には切通しの芋ヶ峠の様に微妙に繋がらない処があるのでウロウロしてみたのですがここは全くダメ、試しに一旦川上村側に出てみたのですがやはり繋がりません、既にコンプリートした人達はどうしたのかな、尋ねようにも当然電話すら掛けられない。2次元コードは読んだので圏内に入ったら接続してみるしかないのですが座標はチェックされないのだろうか。

再び川上村側へ出て下り始めたのは 1432 午後は日陰になるこちら側はご覧の通り。

再び川上村側へ出て下り始めたのは 1432 午後は日陰になるこちら側はご覧の通り。

大天井滝の下の橋もかなりやばい状態、そこは32Cを頼りに、正直云って靴を濡らしたくないのですよね。結果的に高原へ下るにはこんな状態の橋を後2つ渡る事に。

大天井滝の下の橋もかなりやばい状態、そこは32Cを頼りに、正直云って靴を濡らしたくないのですよね。結果的に高原へ下るにはこんな状態の橋を後2つ渡る事に。

1445 吉野大峯林道との分岐に、実は21日の日曜に明日香のチネリ怪人V氏が通過しているのと天川村側の案内板になにも無かったので期待していたのですが、吉野側にはチェーンが掛けられていて、先の方で伐採作業の音が聞こえていて、来年1月末まで法面工事の看板も。遠回りになるのは確実でもこれ以上時間をロスしたくないので、素直に高原(たかはら)側に下る事にします。なお以降の写真は全くなし、やはりコンデジがないと余裕がなくなるとマメに写真が撮れないですね。

1445 吉野大峯林道との分岐に、実は21日の日曜に明日香のチネリ怪人V氏が通過しているのと天川村側の案内板になにも無かったので期待していたのですが、吉野側にはチェーンが掛けられていて、先の方で伐採作業の音が聞こえていて、来年1月末まで法面工事の看板も。遠回りになるのは確実でもこれ以上時間をロスしたくないので、素直に高原(たかはら)側に下る事にします。なお以降の写真は全くなし、やはりコンデジがないと余裕がなくなるとマメに写真が撮れないですね。

さて三叉路から高原へ下るのは2004年8月7日以来、崩れて通れなかった時期が長かったですからね、相変わらず高原集落までは下へ行く程路面が悪くなります、集落の手前まできてようやく圏内と入り、無事にチェックインを完了。

1528 道の駅「杉の湯川上」へ、15日にも走ったR169に入りますが、今日は五社トンネル(1,360m)を避けて県道262号国栖大滝線の対岸路へ入ったのですが、東川(うのかわ)で些か道を間違って激坂を登らされて1620 国栖へ、なんと入野(しおの)峠を登って 1710 関戸峠を越える事に。後は女寄峠を下って18時過ぎに桜井へ無事帰投、本日の走行124.3キロ。さて残り3ヶ所「吉野山 下千本駐車場東屋」はどうにでもなるとして「道の駅吉野路大塔」と「道の駅吉野路上北山」の2ヶ所はどうしたものか、実は「道の駅吉野路大塔」には今年スタンプラリーの始まる前の2月27日に川湯温泉へのキャンプツーリングの途中に立ち寄っているのですがね、さてことしも行きますか。

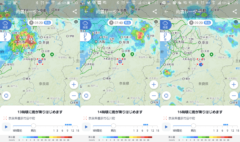

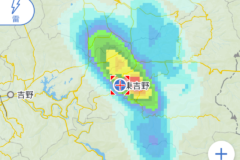

今日はいぬいさん主催の「斑鳩の里 ゆるゆるサイクリング」なのですが、夕方から勤務ですし時節柄もあって遠慮しておくつもりだったのですが、随分とご無沙汰の顔ぶれも来られますし、心配していた天気もご覧の様に、とにかく顔だけでもと、緊急事態下の大阪へ向かう事にしました。台風の影響か、葛城山系の山々にはご覧の様な雲が…

今日はいぬいさん主催の「斑鳩の里 ゆるゆるサイクリング」なのですが、夕方から勤務ですし時節柄もあって遠慮しておくつもりだったのですが、随分とご無沙汰の顔ぶれも来られますし、心配していた天気もご覧の様に、とにかく顔だけでもと、緊急事態下の大阪へ向かう事にしました。台風の影響か、葛城山系の山々にはご覧の様な雲が…