「川湯温泉」行きが頓挫したので月曜夕方まで時間が、明日から雨模様ですので走るなら今日しか。うっぷん晴らしにデモン太を駆って五條から橋本へ… 今年も行われている「WAKAYAMA800」のポイントになっているJR隅田駅へ、今年は皆目回っていませんが「10ポイント賞」位は狙っても良いかも。

今年も行われている「WAKAYAMA800」のポイントになっているJR隅田駅へ、今年は皆目回っていませんが「10ポイント賞」位は狙っても良いかも。

隅田駅に置いてあった「門前歴史ウォ-ク」と云うパンフに「闇(くらがり)峠」と云うのがあったので大和街道を辿る事に。実際は峠どころか紀の川に流れ込む支流を跨ぐ為に下って登る道筋になっています。

隅田駅に置いてあった「門前歴史ウォ-ク」と云うパンフに「闇(くらがり)峠」と云うのがあったので大和街道を辿る事に。実際は峠どころか紀の川に流れ込む支流を跨ぐ為に下って登る道筋になっています。 そのまま紀の川右岸を行きます、学文路(かむろ)の対岸辺りですが、いつもと違うルートなので風景が新鮮。

そのまま紀の川右岸を行きます、学文路(かむろ)の対岸辺りですが、いつもと違うルートなので風景が新鮮。

九度山橋で左岸に渡り、道の駅で小休止、平日にも拘わらずサイクリストが多いです。

高野山へ向かう国道370号へ、南海高野線をアンダークロスする丹生川橋梁(近代化産業遺産)、「自撮り」にトライします。この季節の深い谷あいは暗く、シャッター速度と被写界深度を確保するには相当ISO感度を上げなくてはなりません、今日はゴリラポッドしか持ってきていませんので見上げる格好になるのが鉄橋と道路の関係が些か不自然に、それなりに車が通りますし1時間に2~3往復の列車とタイミングを取るのは至難の業、特に上り列車はトンネルを出てくるまで音も聴こえてきません。

高野山へ向かう国道370号へ、南海高野線をアンダークロスする丹生川橋梁(近代化産業遺産)、「自撮り」にトライします。この季節の深い谷あいは暗く、シャッター速度と被写界深度を確保するには相当ISO感度を上げなくてはなりません、今日はゴリラポッドしか持ってきていませんので見上げる格好になるのが鉄橋と道路の関係が些か不自然に、それなりに車が通りますし1時間に2~3往復の列車とタイミングを取るのは至難の業、特に上り列車はトンネルを出てくるまで音も聴こえてきません。 結局上り下り4本粘ったのですが4本目は邪魔者が。大きな三脚があれば反対側の歩道から撮った方が良いかも、来年春以降に再挑戦かな。(1枚目はMicrosoft Image Composite Editorによる合成です。)

結局上り下り4本粘ったのですが4本目は邪魔者が。大きな三脚があれば反対側の歩道から撮った方が良いかも、来年春以降に再挑戦かな。(1枚目はMicrosoft Image Composite Editorによる合成です。)

ここまで来た事ですし、せっかくですので高野山へ輪行しても良いかもと、途中の駅から輪行しようと国道を行きますが、駅への分岐が判らないまま、細川への分岐(標高343m)まで来てしまいたした。この季節には少し下った処の八坂神社の大銀杏が見事なのですが、残念ながらこの時間では日陰になってしまっています、なお夜はライトアップされています。

ここまで来た事ですし、せっかくですので高野山へ輪行しても良いかもと、途中の駅から輪行しようと国道を行きますが、駅への分岐が判らないまま、細川への分岐(標高343m)まで来てしまいたした。この季節には少し下った処の八坂神社の大銀杏が見事なのですが、残念ながらこの時間では日陰になってしまっています、なお夜はライトアップされています。 紀伊神谷駅への分岐(標高382m)までやってきましたが、駅までは更に100m近く上らなくてはなりません、どうせなら一駅先の極楽橋駅まで行った方が、更に舗装林道で高野町役場へ抜ける事も可能ですがさすがに陽が暮れてしまいます。

紀伊神谷駅への分岐(標高382m)までやってきましたが、駅までは更に100m近く上らなくてはなりません、どうせなら一駅先の極楽橋駅まで行った方が、更に舗装林道で高野町役場へ抜ける事も可能ですがさすがに陽が暮れてしまいます。

1518 南海高野山の終点極楽橋駅(標高525m)に、高野山へはここからケーブルカーに乗り換える訳ですが、周辺には民家もなくこの駅で乗り降りする人は殆どいなくて、駅の出入口は狭くて券売機もありません去る7月に駅がリニューアルされたのを機会に途中下車が可能になったのですが、利用する処か知る人ぞ知る制度、そんな訳ですから駅の出入口は狭くて路地裏の様で券売機もありません。ただ不釣り合いな自動改札機の向こうのコンコースは乗り換え客と案内のアナウンスで賑やかです。

1518 南海高野山の終点極楽橋駅(標高525m)に、高野山へはここからケーブルカーに乗り換える訳ですが、周辺には民家もなくこの駅で乗り降りする人は殆どいなくて、駅の出入口は狭くて券売機もありません去る7月に駅がリニューアルされたのを機会に途中下車が可能になったのですが、利用する処か知る人ぞ知る制度、そんな訳ですから駅の出入口は狭くて路地裏の様で券売機もありません。ただ不釣り合いな自動改札機の向こうのコンコースは乗り換え客と案内のアナウンスで賑やかです。

急ぎ輪行支度を整えますが、何もない狭い路地での作業に少々手こずります、窓口で高野山まで1駅500円也の乗車券を買いますが、1546発にタッチの差で乗れずしまい、そしてこの後とんでもない事が… (つづく)

「輪行」タグアーカイブ

S氏と丹波サイクリング

久しぶりにskuram氏と丹波篠山方面へサイクリングに。実は9月29日に福知山線石生(いそう)駅から2つの道路元標を巡って舞鶴方面へ走るプランが雨で流れ、その後2つのうち岡田上村は10月18日に丹後半島へ向かった折に履修、残った兵庫県氷上郡の神楽(しぐら)村に今回「関西近郊休日ぶらり旅きっぷ」を使って行こうと云う案、加えて丹波篠山市今田に寄りたいお店があり、そこで篠山方面にめっぽう詳しいskuram氏に声を掛けた次第。

始めは石生駅から篠山を経て三田まで南下するつもりだったのですが、Ride with GPSで線を引いてみるとそこそこ距離もある上にコースを厳しい、そこで相野駅をスタートしもう一つの目的地「Touya cafe」に先にお邪魔してから神楽村まで北上し、足が残っていたらR429の榎峠を越えて福知山から帰途に就く作戦に変更。

奈良桜井から福知山線へは大阪駅経由が早いのですが、時間に余裕もありますので奈良経由で木津から学研都市(片町)線~東西線~福知山線直通の快速で向かう事に、輪行袋を担いで混雑するターミナル駅での乗換はないものの遠回りで時間も掛かりますし、丹波路快速と違いトイレのない321系が使用されています。とにかく桜井0552発に乗車、相野駅着が0926着ですから、所要3時間34分。ちなみ近鉄で鶴橋経由すれば1時間54分で行っちゃいます。

奈良桜井から福知山線へは大阪駅経由が早いのですが、時間に余裕もありますので奈良経由で木津から学研都市(片町)線~東西線~福知山線直通の快速で向かう事に、輪行袋を担いで混雑するターミナル駅での乗換はないものの遠回りで時間も掛かりますし、丹波路快速と違いトイレのない321系が使用されています。とにかく桜井0552発に乗車、相野駅着が0926着ですから、所要3時間34分。ちなみ近鉄で鶴橋経由すれば1時間54分で行っちゃいます。

定刻に相野駅着、用を済ませて駅を出ると、S氏も尼崎から同じスジに乗っていた様で既に輪行支度を解いています、こちらはヘッド抜き輪行のasuka号ですから、暫しお待ちを。しかし2人で走るのは何年ぶりでしょうね、龍神村?百間山?(写真左 : skuram氏)

定刻に相野駅着、用を済ませて駅を出ると、S氏も尼崎から同じスジに乗っていた様で既に輪行支度を解いています、こちらはヘッド抜き輪行のasuka号ですから、暫しお待ちを。しかし2人で走るのは何年ぶりでしょうね、龍神村?百間山?(写真左 : skuram氏)

結局今日のコースはS氏にお任せ、相野駅からなら最短コースで10キロにも満たない「Touya cafe」、開店時間は11時ですので、時間調整を兼ねて近所の里山の中の道を走ります。

結局今日のコースはS氏にお任せ、相野駅からなら最短コースで10キロにも満たない「Touya cafe」、開店時間は11時ですので、時間調整を兼ねて近所の里山の中の道を走ります。

三本峠、盟友「峠おやじ」によると手前のピークが峠らしい、昨年5月1日に篠山市が丹波篠山市と名称を変えてから初めてです(自転車では)。

三本峠、盟友「峠おやじ」によると手前のピークが峠らしい、昨年5月1日に篠山市が丹波篠山市と名称を変えてから初めてです(自転車では)。 少し早いですが10時40分には「Touya cafe」に到着、実はフロントガード周辺から異音がしますので、サイクルラックに掛けて点検しますと、キャリアに固定しているネジが脱落していた次第。

少し早いですが10時40分には「Touya cafe」に到着、実はフロントガード周辺から異音がしますので、サイクルラックに掛けて点検しますと、キャリアに固定しているネジが脱落していた次第。

ところで「Touya cafe」は昨年4月にオープンしたお店ですが、既にS氏はカレンダーでお馴染みの凸凹コンビを連れてきていたとか、私は月替わりのランチ、S氏は前回来た折に香りが堪らなかったと云うカレーを注文。その「Touya cafe」のオーナーとは今は無き大阪阿部野橋のJAZZ喫茶「トップシンバル」の同窓生?であったと云うご縁なんです。至って硬派だった「トップシンバル」の様に大音量でJAZZを流す訳にも行きませんが、LPレコードのリクエストを。壁に飾られたジャケット、ERIC DOLPHYの「OUT TO LUNCHI!」がただ者ではない事を主張しています。 オーナーと昔話に花を咲かせ、名残惜しいですが12時過ぎには「Touya cafe」を後にします。

オーナーと昔話に花を咲かせ、名残惜しいですが12時過ぎには「Touya cafe」を後にします。

R372「デカンショ街道」の小さな峠を越えて福知山線沿いに戻ります。多可郡の古市村道路元標は交通事故?に遭って破壊され新しく再建されています、残念ながら本来の様式とは異なります(写真左)。暫くは線路に沿って北上し篠山口へ(写真右)。

R372「デカンショ街道」の小さな峠を越えて福知山線沿いに戻ります。多可郡の古市村道路元標は交通事故?に遭って破壊され新しく再建されています、残念ながら本来の様式とは異なります(写真左)。暫くは線路に沿って北上し篠山口へ(写真右)。 篠山口からは福知山線と離れて鐘ヶ坂峠へ、ここには明治、昭和、平成と3世代のトンネルがあるのですが、明治と昭和のトンネルは通常閉鎖されていて抜ける事ができませんが「さくら祭」の時だけ一般公開されるのだとか。

篠山口からは福知山線と離れて鐘ヶ坂峠へ、ここには明治、昭和、平成と3世代のトンネルがあるのですが、明治と昭和のトンネルは通常閉鎖されていて抜ける事ができませんが「さくら祭」の時だけ一般公開されるのだとか。

新鐘ヶ坂トンネルを抜けると丹波市、支流の柏原川から加古川本流へと桜並木の続く川べりの道を縫って走ります、満開の頃は見事でしょうね。

新鐘ヶ坂トンネルを抜けると丹波市、支流の柏原川から加古川本流へと桜並木の続く川べりの道を縫って走ります、満開の頃は見事でしょうね。

道の駅「あおがき」での小休止を挟んで、2006年11月に履修済ですが氷上郡の佐治町道路元標と芦田村道路元標の生存確認。

道の駅「あおがき」での小休止を挟んで、2006年11月に履修済ですが氷上郡の佐治町道路元標と芦田村道路元標の生存確認。

神楽村道路元標、休校になっている小学校の敷地内、植え込みに隠れていて、見つけるのに少々手こずりましたが、無事に1,110基目となりました。 日没にはまだ余裕があるので予定通り国道ならぬ酷道の429号線の榎峠を越える事に。S氏によると兵庫県側は楽勝だとか、丹波市から福知山へは殆どの車がトンネルが抜けている隣の府県道109号福知山山南線の穴裏峠の方を越えるのでこちらを越える車は僅か。とにかく1.5車線路のカーブの連続、ただ斜度が知れていますのでロードならインナー要らずで峠まで行けてしまいそう。雰囲気の良い峠道に満足して福知山へ下りますが、こちら側は結構アプローチが長くて、やはり北行きコースが正解だった様です。

日没にはまだ余裕があるので予定通り国道ならぬ酷道の429号線の榎峠を越える事に。S氏によると兵庫県側は楽勝だとか、丹波市から福知山へは殆どの車がトンネルが抜けている隣の府県道109号福知山山南線の穴裏峠の方を越えるのでこちらを越える車は僅か。とにかく1.5車線路のカーブの連続、ただ斜度が知れていますのでロードならインナー要らずで峠まで行けてしまいそう。雰囲気の良い峠道に満足して福知山へ下りますが、こちら側は結構アプローチが長くて、やはり北行きコースが正解だった様です。 16時半には福知山駅に到着、次の大阪方面は1706発の丹波路快速、ヘッド抜き輪行には少々厳しいので、S氏には先に行って貰い一旦お別れしたのですが、すんなり輪行仕度を終えて発車までにホームへ上がる事が叶いました。このまま大阪駅まで乗車し、9番ホームから1番ホームへ6分の乗り換えをこなせば、大和路快速で21時過ぎには桜井にたどり着けるのですが、結局新三田で東西線経由木津行を待ち、朝と同じ経路で帰途に就きました。本日の走行80.1キロ、実走行時間4時間01分、私にしては平均時速19.9km/hは些か早すぎ、輪行時間は往復合わせて8時間17分也。久しぶりにご一緒したS氏には道案内と風避けをして頂き感謝。

16時半には福知山駅に到着、次の大阪方面は1706発の丹波路快速、ヘッド抜き輪行には少々厳しいので、S氏には先に行って貰い一旦お別れしたのですが、すんなり輪行仕度を終えて発車までにホームへ上がる事が叶いました。このまま大阪駅まで乗車し、9番ホームから1番ホームへ6分の乗り換えをこなせば、大和路快速で21時過ぎには桜井にたどり着けるのですが、結局新三田で東西線経由木津行を待ち、朝と同じ経路で帰途に就きました。本日の走行80.1キロ、実走行時間4時間01分、私にしては平均時速19.9km/hは些か早すぎ、輪行時間は往復合わせて8時間17分也。久しぶりにご一緒したS氏には道案内と風避けをして頂き感謝。

謎の古墳群から丹後縦貫林道へ(後半)

12時半、R178宇川から丹後縦貫林道に、取り付きがキツいのはこの手の林道のパターン。標高100mを超えたあたりから日本海の展望が、宇川の村が眼下に望む事ができ、稜線近くまでくると緩急もあって多少楽に。

12時半、R178宇川から丹後縦貫林道に、取り付きがキツいのはこの手の林道のパターン。標高100mを超えたあたりから日本海の展望が、宇川の村が眼下に望む事ができ、稜線近くまでくると緩急もあって多少楽に。

オフシーズンの平日とあって車は全くと云って良い程やってきません。標高400mの碇高原牧場へ、写真の道は交差する京都府道653号碇網野線、せっかくのロケーションですから「自撮り」にトライしますが、日差しと青空が欲しい。少し行けば放牧している牛さんを見ながら食べられる?「碇高原ステーキハウス」があります。

オフシーズンの平日とあって車は全くと云って良い程やってきません。標高400mの碇高原牧場へ、写真の道は交差する京都府道653号碇網野線、せっかくのロケーションですから「自撮り」にトライしますが、日差しと青空が欲しい。少し行けば放牧している牛さんを見ながら食べられる?「碇高原ステーキハウス」があります。 丹後縦貫林道の案内板をアレンジしたモニュメント、曲がったパイプは丹後半島を表しているのかな。

丹後縦貫林道の案内板をアレンジしたモニュメント、曲がったパイプは丹後半島を表しているのかな。

京都府道57号弥栄本庄線との併用区間で標高400m台でのアップダウンがあり、府道と別れスイス村への登りで標高600m台へ。スキー場を過ぎて三叉路を右に入った辺りで丹後縦貫林道のピーク標高633mとなりますが、暫くは今一つ展望の開けない標高600m台のアップダウンが続きます。途中で伊根へ下る林道が分岐していますが、通行止の表示が。この前後で丹後縦貫林道太鼓山線は角突山線と名前を変えます。

京都府道57号弥栄本庄線との併用区間で標高400m台でのアップダウンがあり、府道と別れスイス村への登りで標高600m台へ。スキー場を過ぎて三叉路を右に入った辺りで丹後縦貫林道のピーク標高633mとなりますが、暫くは今一つ展望の開けない標高600m台のアップダウンが続きます。途中で伊根へ下る林道が分岐していますが、通行止の表示が。この前後で丹後縦貫林道太鼓山線は角突山線と名前を変えます。

汐霧山(647m)の東側に出た処で「絶景ビューポイント丹後縦貫林道」と案内のある処へ、舟屋で知られる伊根漁港が眼下に望む事ができます。

汐霧山(647m)の東側に出た処で「絶景ビューポイント丹後縦貫林道」と案内のある処へ、舟屋で知られる伊根漁港が眼下に望む事ができます。 更に進むと今度は宮津湾側の展望が開けます。標高で535m位まで下り、世屋家族旅行村の三叉路を右に、ここで丹後縦貫林道と別れ、今日2つ目の目的地の「松尾の一本桜」へ、もちろん桜など咲いてはいないのですが。

更に進むと今度は宮津湾側の展望が開けます。標高で535m位まで下り、世屋家族旅行村の三叉路を右に、ここで丹後縦貫林道と別れ、今日2つ目の目的地の「松尾の一本桜」へ、もちろん桜など咲いてはいないのですが。

実はこの場所、瀬尾まいこ原作に拠る2008年の映画「天国はまだ遠く」のロケ地の一つなのです。以前から来たかった場所ですが、今では猪垣で囲まれてしまっています、鹿や猪による被害が年々酷くなってますからねぇ。 農作業の軽トラが些か邪魔と云えば邪魔なのですが、それはそれで今の農村風景にマッチしていて、件の映画でも徳井義実演ずる民宿のたむらさんの運転する軽トラがしょっちゅう出てきます。実は少し下ると猪垣のない部分があるのですが、この時間では完全に日陰になっています、やはりこの場所は午前中が良い様です。三脚を片付けていると、農作業をしている人から「邪魔になる?」と声を掛けて貰ったのですが、時間も押してきていますし遠慮して、一本桜の咲く頃にでも再訪しようと自分に約束して松尾を後にします。

農作業の軽トラが些か邪魔と云えば邪魔なのですが、それはそれで今の農村風景にマッチしていて、件の映画でも徳井義実演ずる民宿のたむらさんの運転する軽トラがしょっちゅう出てきます。実は少し下ると猪垣のない部分があるのですが、この時間では完全に日陰になっています、やはりこの場所は午前中が良い様です。三脚を片付けていると、農作業をしている人から「邪魔になる?」と声を掛けて貰ったのですが、時間も押してきていますし遠慮して、一本桜の咲く頃にでも再訪しようと自分に約束して松尾を後にします。 古民家の並ぶ上世屋集落へ登り返す時間もないので、そのまま下りますが、これがとんでもない激坂、薄暗い中を下ハン持ってフルブレーキで下っていると突然目の前を猪が道路を横切るわと、ほうほうの体で府道に。R178に戻り夕暮れの天橋立へ、ここは京都府道607号天の橋立線として自転車(原付も含む)走行可、宮津へは岩滝周りより5キロは短縮できます、但しダートで大天橋まで行くと日中は観光客が多くて推し歩く事に。

古民家の並ぶ上世屋集落へ登り返す時間もないので、そのまま下りますが、これがとんでもない激坂、薄暗い中を下ハン持ってフルブレーキで下っていると突然目の前を猪が道路を横切るわと、ほうほうの体で府道に。R178に戻り夕暮れの天橋立へ、ここは京都府道607号天の橋立線として自転車(原付も含む)走行可、宮津へは岩滝周りより5キロは短縮できます、但しダートで大天橋まで行くと日中は観光客が多くて推し歩く事に。

暗くなり始めた頃に宮津市街へ、昨日ホテルで貰った今日まで有効のGOTOトラベル地域共通クーポン1,000円分が残ってます、使わないと勿体ないのでコンビニで弁当など1,074円分ときっちり買って使いきり、18時前には宮津駅に到着、本日の走行72.4キロ。桜井までは京都から近鉄経由が最安になるのですが、普通列車で1830が最後、些か厳しいと云うか慌ただしいのが嫌ですので、のんびりと輪行支度を始めます。

暗くなり始めた頃に宮津市街へ、昨日ホテルで貰った今日まで有効のGOTOトラベル地域共通クーポン1,000円分が残ってます、使わないと勿体ないのでコンビニで弁当など1,074円分ときっちり買って使いきり、18時前には宮津駅に到着、本日の走行72.4キロ。桜井までは京都から近鉄経由が最安になるのですが、普通列車で1830が最後、些か厳しいと云うか慌ただしいのが嫌ですので、のんびりと輪行支度を始めます。 次の1936発で大阪鶴橋経由で桜井には午前様かなと思ったのですが、1928発に京都行き特急「はしだて」が、特急料金を奮発してする事に、普通で京都回りではもう帰れないので、普通運賃が高くなる大阪鶴橋経由との差額を考えると1,220円UPで1時間半も早く帰れる計算になります、しかしJRの特急乗るに何年ふりやろ。

次の1936発で大阪鶴橋経由で桜井には午前様かなと思ったのですが、1928発に京都行き特急「はしだて」が、特急料金を奮発してする事に、普通で京都回りではもう帰れないので、普通運賃が高くなる大阪鶴橋経由との差額を考えると1,220円UPで1時間半も早く帰れる計算になります、しかしJRの特急乗るに何年ふりやろ。

とりあえず北へ

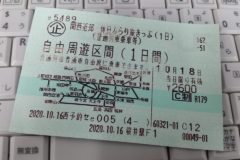

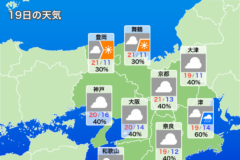

信州行きは諦めたのですが、各地の予報を見ていると北近畿は日曜から月曜と比較的良さそう、そこで発売中の「関西近郊休日ぶらり旅きっぷ(1日券)」を買って18日(日)は福知山まで行く事にし、少なくとも宮津までは走る計画。1日券は2,600円ですから桜井から福知山まで乗れば片道だけでも元が取れる計算、月曜の天気も良ければ京丹後市の峰山あたりまで走り1泊しても良いかと。 この切符、ネットと「みどりの券売機」限定、年内12月20日までの土休日に利用できますが、乗車当日には買えないのでj-westのe5489サービスで買って、桜井駅まで受け取りに行ってきました。受け取りは当日でも可能ですが、みどりの窓口またはみどりの券売機の営業時間内ですので、始発でスタートしたい場合には間に合わない場合が、ネットでの購入時にクレジット決済を済ませた場合でも、受け取り時にもカードの提示が必要等、購入には色々と注意点があります。あと「福知山光秀ミュージアム」の割引とレンタサイクル1回無料の特典、これは私には関係ないかな。

この切符、ネットと「みどりの券売機」限定、年内12月20日までの土休日に利用できますが、乗車当日には買えないのでj-westのe5489サービスで買って、桜井駅まで受け取りに行ってきました。受け取りは当日でも可能ですが、みどりの窓口またはみどりの券売機の営業時間内ですので、始発でスタートしたい場合には間に合わない場合が、ネットでの購入時にクレジット決済を済ませた場合でも、受け取り時にもカードの提示が必要等、購入には色々と注意点があります。あと「福知山光秀ミュージアム」の割引とレンタサイクル1回無料の特典、これは私には関係ないかな。

0929 福知山に到着、ただ曇り空にテンションが上がりません。今回サドルバッグはお馴染みキャラダイスのネルソンを付けてきたのですが、一応1泊2日と三脚など「自撮り」の準備をしてきているので余裕がなく少々手こずります。まずは舞鶴市加佐地区に残る加佐郡岡田上村道路元標を目指して由良川沿いに北上する事に、

福知山城を右に見ながら音無瀬橋を渡り由良川右岸へ、すぐに堤防上の道へ入ります。休日とあってローディの姿もちらほら。 基本的にブルーラインも引かれている府道55号舞鶴福知山線を行くのですが、3ヶ所ばかり堤防上を走り抜ける事ができました。左岸の国道に比べると車も少なく見通しも良いので走り易いです。

基本的にブルーラインも引かれている府道55号舞鶴福知山線を行くのですが、3ヶ所ばかり堤防上を走り抜ける事ができました。左岸の国道に比べると車も少なく見通しも良いので走り易いです。

京都縦貫自動車道をくぐり由良川橋を渡り左岸へ、今回の最初の目的地になる加佐郡の岡田上村道路元標へ、これで1,109基目となります。

京都縦貫自動車道をくぐり由良川橋を渡り左岸へ、今回の最初の目的地になる加佐郡の岡田上村道路元標へ、これで1,109基目となります。 少しR178を由良方面に走り、府道570号西方寺岡田由里線から府道567号地頭四所停車場線へと。今日の予報は曇りのち晴れ、少し陽射しもでてきました。

少しR178を由良方面に走り、府道570号西方寺岡田由里線から府道567号地頭四所停車場線へと。今日の予報は曇りのち晴れ、少し陽射しもでてきました。

舞鶴市西方寺と云う処で大庄屋井上家と云う史跡があったので、休憩がてら立ち寄ります、内部も見学できて資料館も併設されています、近くを通るなら一見の価値が、以前は農家レストランもあった様ですが、現在は移転して営業している様です。

下漆原で府道75号舞鶴宮津線へ入り板戸峠(190m)へ、漆原側からだとどうってない峠です。峠おやじこと名和さんのHPによると栗田(くんだ)湾が見えるとありますが、展望は標高で100mは下った辺り(写真右)になります。 宮津市街に下りたのは既に15時、近隣の明日のお天気は曇りのまま、ここから輪行で帰途に就くかが思案のしどころです、「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ」も既に3,080円分乗車で元はとっていますし、なにより三脚に交換レンズと「自撮り」機材を無駄な荷物にしてしまうのが。ただウェザーニュース社の予報だけは午後からちらりと晴れマークが、今夜の宿もGOTOトラベルで峰山で取れるので、晴れマークに望みを託す事にして峰山へ向かう事に。

宮津市街に下りたのは既に15時、近隣の明日のお天気は曇りのまま、ここから輪行で帰途に就くかが思案のしどころです、「関西近郊 休日ぶらり旅きっぷ」も既に3,080円分乗車で元はとっていますし、なにより三脚に交換レンズと「自撮り」機材を無駄な荷物にしてしまうのが。ただウェザーニュース社の予報だけは午後からちらりと晴れマークが、今夜の宿もGOTOトラベルで峰山で取れるので、晴れマークに望みを託す事にして峰山へ向かう事に。

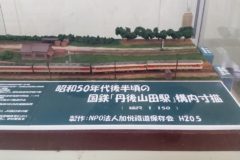

峰山へは京都丹後鉄道宮豊線沿いに走ります、途中の与謝野駅は国鉄宮津線の丹後山田駅が北近畿タンゴ鉄道となった時に野田川駅となったのですが、更に2015年に京都丹後鉄道となった際に与謝野駅と改称されています、古くは1985年に廃止となった加悦鉄道との接続駅で、2014年9月にも来ていますが、駅舎内には丹後山田駅資料室があって公開されています、昭和50年台の丹後山田駅を再現したジオラマが。加悦鉄道廃線跡は自転車道となっていて終点の加悦鉄道資料館には客車改造気動車や片ボキー車などの珍品もあって鉄なサイクリストに格好の立ち寄りポイントです。

峰山へは京都丹後鉄道宮豊線沿いに走ります、途中の与謝野駅は国鉄宮津線の丹後山田駅が北近畿タンゴ鉄道となった時に野田川駅となったのですが、更に2015年に京都丹後鉄道となった際に与謝野駅と改称されています、古くは1985年に廃止となった加悦鉄道との接続駅で、2014年9月にも来ていますが、駅舎内には丹後山田駅資料室があって公開されています、昭和50年台の丹後山田駅を再現したジオラマが。加悦鉄道廃線跡は自転車道となっていて終点の加悦鉄道資料館には客車改造気動車や片ボキー車などの珍品もあって鉄なサイクリストに格好の立ち寄りポイントです。 京丹後市へは途中に水戸谷峠があるのですが、標高は100mにも届きませんし横をトンネルなしで宮豊線が越えている位ですからどおって事はないのですが、線路の方は与謝野駅から結構高さを稼いできていますから、写真の鉄橋の高さまでは登らなくてはなりません。

京丹後市へは途中に水戸谷峠があるのですが、標高は100mにも届きませんし横をトンネルなしで宮豊線が越えている位ですからどおって事はないのですが、線路の方は与謝野駅から結構高さを稼いできていますから、写真の鉄橋の高さまでは登らなくてはなりません。

17時過ぎには峰山のビジホに到着、GOTOトラベルで3,705円(税込)也、35%引と云ってもそう安くはありません、元々この界隈はあまり安い宿はないのですが、設備などを考える元々5,000円台とは、ここがそうだとは云いませんが、GOトラベル適用と云っても操作が行われている様な気もしないでもありません、実際GOTOトラベルで潤っているのは高級な処だとか。まぁ別にクーポン1,000円を頂けるのですから、明日までの期限に有効に使えればお得には違いないのですが。 チェックインを済ませ、食事に出掛けます。丹後半島まできて「餃子の王将」かいと云われそうですが、一人の時はそんなもんですよ、キャンプツーリングの時だって走るのが精一杯でコンビニ弁当だったりパンをかじっていたりしますから。ところで峰山とか網野とか云えばとんでもない田舎みたいですが、コンビニはもちろんそこそこ大きなスーパーなどがあって、ダイソーもセリアも、チェーン展開している外食チェーンもあって不自由しません。本日の走行73.4キロ、10時半からの走り出しなので良しとしましょう。

チェックインを済ませ、食事に出掛けます。丹後半島まできて「餃子の王将」かいと云われそうですが、一人の時はそんなもんですよ、キャンプツーリングの時だって走るのが精一杯でコンビニ弁当だったりパンをかじっていたりしますから。ところで峰山とか網野とか云えばとんでもない田舎みたいですが、コンビニはもちろんそこそこ大きなスーパーなどがあって、ダイソーもセリアも、チェーン展開している外食チェーンもあって不自由しません。本日の走行73.4キロ、10時半からの走り出しなので良しとしましょう。

バッグのリクセン化 (つづき)

先日リクセン化した中華製のチープなフロントバッグですが、実はこの様な企みが… デモンタでは走行中は輪行袋はサドルにぶら提げる様にしていたのですが、あまりスマートではありませんし使い勝手も良くありません、その上サドルバッグ下のこの空間、折り畳んだ時にハンドルと干渉するのです。そこでリクセンカウルのシートポスト用アタッチメントを使い、走行時は輪行袋等を入れたサドルバッグとして使い、カメラや貴重品、細々としたものを入れている本来のフロントバッグは輪行時はショルダーとして使いますので、サドルバッグを空いたハンドル側に固定すれば全く邪魔になりませんし、至ってスピーディ。マルトの筒型輪行袋ですから輪行中に出し入れも可能、一石大鳥さんです。

先日リクセン化した中華製のチープなフロントバッグですが、実はこの様な企みが… デモンタでは走行中は輪行袋はサドルにぶら提げる様にしていたのですが、あまりスマートではありませんし使い勝手も良くありません、その上サドルバッグ下のこの空間、折り畳んだ時にハンドルと干渉するのです。そこでリクセンカウルのシートポスト用アタッチメントを使い、走行時は輪行袋等を入れたサドルバッグとして使い、カメラや貴重品、細々としたものを入れている本来のフロントバッグは輪行時はショルダーとして使いますので、サドルバッグを空いたハンドル側に固定すれば全く邪魔になりませんし、至ってスピーディ。マルトの筒型輪行袋ですから輪行中に出し入れも可能、一石大鳥さんです。

いわゆるフロントバッグ用のアタッチメントと互換性のあるキャディKR851、内蔵のナット側にスプリングが仕込まれてなかなかしっかり固定できます。なお同様の商品にエクステンダーCK810と云うのもありますが、こちらは私の使い方では寸法的に干渉してしまいます。ただ上下角の調整はできない為にシート角の分、私の用意したバッグでは後ろ側へ傾いてしまい、サドル下に空間ができて些か不細工な事になってます、その上せっかく縫い付けたテールランプ用のループも角度が。上下ははプレートの位置で調整もできますが角度は、また上げ過ぎるとハンドル側へ付けた場合の収まりが悪くなります。いずれにせよヤグラと千鳥の間にギリギリ収まっていると云う感じで、今少し工夫が必要です。

いわゆるフロントバッグ用のアタッチメントと互換性のあるキャディKR851、内蔵のナット側にスプリングが仕込まれてなかなかしっかり固定できます。なお同様の商品にエクステンダーCK810と云うのもありますが、こちらは私の使い方では寸法的に干渉してしまいます。ただ上下角の調整はできない為にシート角の分、私の用意したバッグでは後ろ側へ傾いてしまい、サドル下に空間ができて些か不細工な事になってます、その上せっかく縫い付けたテールランプ用のループも角度が。上下ははプレートの位置で調整もできますが角度は、また上げ過ぎるとハンドル側へ付けた場合の収まりが悪くなります。いずれにせよヤグラと千鳥の間にギリギリ収まっていると云う感じで、今少し工夫が必要です。

ご覧の様にハンドルの内側に上手く収まってくれます。キャラダイスのジップサドルロール(D14×W30cm 2リッター)あたりならガード付きにも似合うけど、リクセン化するのは勿体無いかな。

ご覧の様にハンドルの内側に上手く収まってくれます。キャラダイスのジップサドルロール(D14×W30cm 2リッター)あたりならガード付きにも似合うけど、リクセン化するのは勿体無いかな。

リベンジ能登半島(2日目)

昨夜は七尾駅近くのホテル「ルートイン七尾駅東」泊、輪行袋を担いだままの移動なので駅からたとえ一歩でも近い処が良いのですが、朝食前に矢田郷村道路元標まで散歩がてら往復したいのと、少々割高ですが。

ホテルから歩いて10分も掛からない県の中能登土木事務所の玄関前に道路元標は保存されています。ただこの場所は元の矢田郷村の村域ではない様です。

ホテルから歩いて10分も掛からない県の中能登土木事務所の玄関前に道路元標は保存されています。ただこの場所は元の矢田郷村の村域ではない様です。

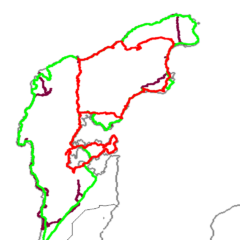

さて奥能登へは今回が3度目ですが、2001年(緑線)と2018年(茶線)はほぼ海沿いに走っていますが、今回は穴水駅をスタート、時計周りに1日目に輪島市~珠洲市、2日目は穴水へ戻り和倉温泉まで南下し、3日目は能登島を半時計周りする約200キロ(赤線)のコースの予定です。

さて奥能登へは今回が3度目ですが、2001年(緑線)と2018年(茶線)はほぼ海沿いに走っていますが、今回は穴水駅をスタート、時計周りに1日目に輪島市~珠洲市、2日目は穴水へ戻り和倉温泉まで南下し、3日目は能登島を半時計周りする約200キロ(赤線)のコースの予定です。

0630からの朝食バイキングを頂いてから輪行袋を担いで七尾駅へ、0712発の穴水行き始発に乗車します。

0630からの朝食バイキングを頂いてから輪行袋を担いで七尾駅へ、0712発の穴水行き始発に乗車します。

1988年に三セクとして再スタートした「のと鉄道」ですが、2001年に穴水~輪島間が廃止、2005年に穴水~蛸島間が廃止され、現在は七尾~穴水間の33.1キロとなっています。

1988年に三セクとして再スタートした「のと鉄道」ですが、2001年に穴水~輪島間が廃止、2005年に穴水~蛸島間が廃止され、現在は七尾~穴水間の33.1キロとなっています。

輪行支度を解いて、穴水駅を0830にスタート、穴水町道路元標に立ち寄ります。街並みが小奇麗なのは2007年の能登半島地震の復興によるものでしょうか。

輪行支度を解いて、穴水駅を0830にスタート、穴水町道路元標に立ち寄ります。街並みが小奇麗なのは2007年の能登半島地震の復興によるものでしょうか。

穴水から輪島へは県道1号七尾輪島線がメインルートなのですが、峠を越えるまでは七尾線(のと鉄道輪島線)の廃線跡を縫うように行きます、意外に道路へ転用されている部分は少なく、廃線後20年になろうとする今では橋台や駅跡に面影を残す位です。

穴水から輪島へは県道1号七尾輪島線がメインルートなのですが、峠を越えるまでは七尾線(のと鉄道輪島線)の廃線跡を縫うように行きます、意外に道路へ転用されている部分は少なく、廃線後20年になろうとする今では橋台や駅跡に面影を残す位です。

穴水町と輪島市の境界、峠と云っても標高200mに満たない無名の峠なのです。

穴水町と輪島市の境界、峠と云っても標高200mに満たない無名の峠なのです。

輪島駅跡は道の駅とバスターミナルに、2001年に来た折に泊まった輪島ステーションホテルは今もステーションホテルとして健在。

輪島駅跡は道の駅とバスターミナルに、2001年に来た折に泊まった輪島ステーションホテルは今もステーションホテルとして健在。

昨年一昨年と賞品を頂いた「いしかわ里山里海サイクリングルート」ですが、今年も賑やかし程度にポイントをゲットしておきます。

昨年一昨年と賞品を頂いた「いしかわ里山里海サイクリングルート」ですが、今年も賑やかし程度にポイントをゲットしておきます。

(写真左) 輪島町道路元標、(写真右) 有名な「輪島の朝市」もコロナ禍の影響か些か寂しいです。

(写真左) 輪島町道路元標、(写真右) 有名な「輪島の朝市」もコロナ禍の影響か些か寂しいです。

輪島からは曽々木海岸の手前まで日本海沿いのR249を行きます、朝から曇り空だったのですが、時折陽射しが入る天気に。輪島市街を出ると珠洲市中心部の飯田までコンビニの類はありませんので、食料を調達しておきます。

輪島からは曽々木海岸の手前まで日本海沿いのR249を行きます、朝から曇り空だったのですが、時折陽射しが入る天気に。輪島市街を出ると珠洲市中心部の飯田までコンビニの類はありませんので、食料を調達しておきます。

なかなか良さげなロケーションですが、今回は「自撮り」の準備をしてきませんでしたので、ロケハンで我慢。

なかなか良さげなロケーションですが、今回は「自撮り」の準備をしてきませんでしたので、ロケハンで我慢。

日本の棚田百選の代表格とも云える「白米千枚田」、三回目ですが、今までで一番空いてます。時間の余裕もあったし「自撮り」の準備はして来るんだったと後悔。

日本の棚田百選の代表格とも云える「白米千枚田」、三回目ですが、今までで一番空いてます。時間の余裕もあったし「自撮り」の準備はして来るんだったと後悔。

暫くR249を行きますが、今回は未収の道路元標巡りがメインですので、海岸沿いに禄剛崎方面へは向かわず、県道40号珠洲里線他で内陸部を越えて珠洲市へ向かいます。

暫くR249を行きますが、今回は未収の道路元標巡りがメインですので、海岸沿いに禄剛崎方面へは向かわず、県道40号珠洲里線他で内陸部を越えて珠洲市へ向かいます。

途中の南志見村道路元標、これが1,100基となります、2007年に始めた道路元標フリーク、2014年に1,000基達成したものの、近場に残っていない事もありますが、それからの100基までに6年掛かるとは。

途中の南志見村道路元標、これが1,100基となります、2007年に始めた道路元標フリーク、2014年に1,000基達成したものの、近場に残っていない事もありますが、それからの100基までに6年掛かるとは。

海岸沿いのR249を走るとなにもない奥能登ですが、内陸に入り輪島市の東の端にあたる町野地区、中学校や銀行の出張所や生鮮類も扱うスーパーもあります、観光客が来る様な処ではありませんが、少し再発見。

海岸沿いのR249を走るとなにもない奥能登ですが、内陸に入り輪島市の東の端にあたる町野地区、中学校や銀行の出張所や生鮮類も扱うスーパーもあります、観光客が来る様な処ではありませんが、少し再発見。

のとの里山風景の中を行き、八太郎峠(220m)で珠洲市へ。

のとの里山風景の中を行き、八太郎峠(220m)で珠洲市へ。

若山村、飯田町の道路元標を巡り今夜の宿の「珠洲温泉のとじ荘」へ、日暮れまでまだ少し時間もありますので見附島へ、何度か立ち寄ってますが、夕刻の静かな時間も良いものです。隣接する「見附島シーサイドキャンプ場」も利用者はソロが2人だけ、ちょっと羨ましい。

若山村、飯田町の道路元標を巡り今夜の宿の「珠洲温泉のとじ荘」へ、日暮れまでまだ少し時間もありますので見附島へ、何度か立ち寄ってますが、夕刻の静かな時間も良いものです。隣接する「見附島シーサイドキャンプ場」も利用者はソロが2人だけ、ちょっと羨ましい。

「珠洲温泉のとじ荘」は国民宿舎なのですが、内部は今風な和モダンにリニューアルされていて、海の見えない部屋ですが「Gotoトラベル」のお陰で3,475円(入湯税別)と格安、自転車も玄関に入れて貰えました。部屋からは海こそ見えませんが大浴場からは海も朝日も見えますし、ただ不便なのは食事のできる店やコンビニから少々離れている事、とにかく宿には大満足ですが、次にここへはキャンピングで来たいのものです。本日の走行85.5キロ。

「珠洲温泉のとじ荘」は国民宿舎なのですが、内部は今風な和モダンにリニューアルされていて、海の見えない部屋ですが「Gotoトラベル」のお陰で3,475円(入湯税別)と格安、自転車も玄関に入れて貰えました。部屋からは海こそ見えませんが大浴場からは海も朝日も見えますし、ただ不便なのは食事のできる店やコンビニから少々離れている事、とにかく宿には大満足ですが、次にここへはキャンピングで来たいのものです。本日の走行85.5キロ。

【1097】 2020/9/1 石川県鹿島郡矢田郷村(現 七尾市)

【1098】 2020/9/1 石川県鳳至郡穴水町

【1099】 2020/9/1 石川県鳳至郡輪島町(現 輪島市)

【1100】 2020/9/1 石川県鳳至郡南志見村(現 輪島市)

【1101】 2020/9/1 石川県珠洲郡若山村(現 珠洲市)

【1102】 2020/9/1 石川県珠洲郡飯田町(現 珠洲市)

能登半島へ向かってます「リベンジ能登半島(1日目)」

北陸石川県へは先々週にも行ったばかりですが、今回は一昨年夏の「能登半島キャンプツーリング」のリベンジです。その時は猛暑の下、日中はロクに走れず、迂闊にも幾つかの道路元標を取りこぼしてしまいました、能登半島の奥深く、今回はキャンプツーリングではなく「Gotoトラベル」キャンペーンを活用させて貰った宿利用です。

北陸石川県へは先々週にも行ったばかりですが、今回は一昨年夏の「能登半島キャンプツーリング」のリベンジです。その時は猛暑の下、日中はロクに走れず、迂闊にも幾つかの道路元標を取りこぼしてしまいました、能登半島の奥深く、今回はキャンプツーリングではなく「Gotoトラベル」キャンペーンを活用させて貰った宿利用です。

予定では3泊4日、台風9号の動向が些か気になりますが、3日は午後には帰途に就く予定。今のところはこの季節に走るにはまずまずのお天気、日本海側はフェーン現象とか起こるととんでもない気温になりますからね。

予定では3泊4日、台風9号の動向が些か気になりますが、3日は午後には帰途に就く予定。今のところはこの季節に走るにはまずまずのお天気、日本海側はフェーン現象とか起こるととんでもない気温になりますからね。

さて3泊ともなりますとどうしても着替えとかの荷物が増えてしまい、今回はゴリラポッドを諦め、さらに輪行袋をサドルバッグにぶら下げますが、落として無くしたりすると笑い話にもなりませんので厳重に、そうなるとサドルバッグの中身へのアクセスが悪くなりますので、とりあえずデモン太にチョイスしたフレームバッグを取り付け、工具や鍵、手袋と云ったものをこちらに入れておきます。だんだん好きくもないバイクパッキング風になってきましたのが…「轍」のK氏もブログに書いてますが、フレームバッグは使い勝手は良いものの取り付けたシルエットはどうにも格好が良いとは、横長タイプはまだマシなのが救いかと、私の場合ノーマルパイプには長すぎるベルクロテープもどうにかせなあきません。

さて3泊ともなりますとどうしても着替えとかの荷物が増えてしまい、今回はゴリラポッドを諦め、さらに輪行袋をサドルバッグにぶら下げますが、落として無くしたりすると笑い話にもなりませんので厳重に、そうなるとサドルバッグの中身へのアクセスが悪くなりますので、とりあえずデモン太にチョイスしたフレームバッグを取り付け、工具や鍵、手袋と云ったものをこちらに入れておきます。だんだん好きくもないバイクパッキング風になってきましたのが…「轍」のK氏もブログに書いてますが、フレームバッグは使い勝手は良いものの取り付けたシルエットはどうにも格好が良いとは、横長タイプはまだマシなのが救いかと、私の場合ノーマルパイプには長すぎるベルクロテープもどうにかせなあきません。

前回同様、勤務明けでJR畝傍駅へ直行し北陸へ向かいます。鉄路のある穴水まで行きたいところなんですが、適当な宿がないので今夜は七尾泊、明日の始発で穴水へ向かいます、従って今日は自転車は畝傍駅までの3.1キロのみ。

前回同様、勤務明けでJR畝傍駅へ直行し北陸へ向かいます。鉄路のある穴水まで行きたいところなんですが、適当な宿がないので今夜は七尾泊、明日の始発で穴水へ向かいます、従って今日は自転車は畝傍駅までの3.1キロのみ。

「18きっぷ」は残り1回分でしたので、ヤフオクで3回分を送料込み7,850円で調達、タイミングが良ければ額面割れで落とせたりするのですがね。

「18きっぷ」は残り1回分でしたので、ヤフオクで3回分を送料込み7,850円で調達、タイミングが良ければ額面割れで落とせたりするのですがね。

京都駅にて、これに乗れば七尾まで3時間10分程で行けるのですが、倍以上の時間をかけて贅沢な遊びです。湖西線から見る琵琶湖は最高のお天気。

敦賀駅にて、車窓から北陸新幹線の延伸工事を見ると「18きっぷ」で北陸へ行けるのも令和5年の春までとなるのでしょうね。

敦賀駅にて、車窓から北陸新幹線の延伸工事を見ると「18きっぷ」で北陸へ行けるのも令和5年の春までとなるのでしょうね。

1641 ようやく金沢に到着、七尾線415系800番台に乗り換えます、少なくなった国鉄時代の残党ですが、撮り鉄の姿がチラホラ、ググッてみると今年秋から521系への置き換えが始まるそうで、となると今回が乗り納めになりそうです。

1641 ようやく金沢に到着、七尾線415系800番台に乗り換えます、少なくなった国鉄時代の残党ですが、撮り鉄の姿がチラホラ、ググッてみると今年秋から521系への置き換えが始まるそうで、となると今回が乗り納めになりそうです。

畝傍0932→1008奈良1023→1112京都1145→1315敦賀1340 →1432福井1512→1641金沢1705→七尾1834 乗車時間9時間02分(内5回の乗り継ぎ待ち時間2時間17分) 6320円分乗車の予定。

夏はやっぱり信州だよね(1日目)

先週と同じく畝傍駅0932発でスタート、奈良、加茂、亀山、名古屋経由で信州へ向かいますが、18きっぷ故に中津川での接続が非常に悪く、なんと1時間53分待ちなのです。最寄りに岐阜県郡の苗木町道路元標が未修で残っていて、中津川駅からの距離は5.5キロ程、普通なら走っている時間より輪行支度の方が時間がかかる位なのですが、その苗木町と云うのは木曽川を挟んだ対岸なのです。土地勘のある方ならお判りでしょうが、この辺りは木曽川を挟んで河岸段丘が発達した地形、中津川駅から玉蔵橋を渡り城山大橋で戻ってくる周回コースをRide with GPSで描いたらなんと距離10.8キロに獲得標高282m(この値はRide with GPSの特性で過大になっているかとは思いますが)、このクソ暑い最中に熱中症になりかねないので、今日は移動日と一旦諦めたのですが、長野着が遅くなるものの、1本遅らせて3時間なら十分回れる計算に。

先週と同じく畝傍駅0932発でスタート、奈良、加茂、亀山、名古屋経由で信州へ向かいますが、18きっぷ故に中津川での接続が非常に悪く、なんと1時間53分待ちなのです。最寄りに岐阜県郡の苗木町道路元標が未修で残っていて、中津川駅からの距離は5.5キロ程、普通なら走っている時間より輪行支度の方が時間がかかる位なのですが、その苗木町と云うのは木曽川を挟んだ対岸なのです。土地勘のある方ならお判りでしょうが、この辺りは木曽川を挟んで河岸段丘が発達した地形、中津川駅から玉蔵橋を渡り城山大橋で戻ってくる周回コースをRide with GPSで描いたらなんと距離10.8キロに獲得標高282m(この値はRide with GPSの特性で過大になっているかとは思いますが)、このクソ暑い最中に熱中症になりかねないので、今日は移動日と一旦諦めたのですが、長野着が遅くなるものの、1本遅らせて3時間なら十分回れる計算に。

畝傍0932→1008奈良1016→1033加茂1041→1205亀山1224→1336名古屋1346→と順調に乗り継いで行きます、この時間帯になると関西本線加茂~亀山間は1両での運行なんですね(写真左)、名古屋までは接続が順調過ぎてきしめんを頂く時間が。

1507 中津川到着、先週でしたか日本の最高気温のタイ記録41.1℃が出ていましたが、お隣の多治見市は2007年8月に当時の最高気温記録40.9℃がでて、マスコットキャラクター「うながっぱ」が登場した土地、中津川も似たり寄ったりの気候。まだまだ暑い時間帯ですが、3時間の余裕で輪行支度を解き、ヒップバッグとか余計な荷物をコインロッカーに、久しぶりにコインロッカーのお世話になりましたが、今は一番小さいものでも300円とるんですね、さて出発。

1507 中津川到着、先週でしたか日本の最高気温のタイ記録41.1℃が出ていましたが、お隣の多治見市は2007年8月に当時の最高気温記録40.9℃がでて、マスコットキャラクター「うながっぱ」が登場した土地、中津川も似たり寄ったりの気候。まだまだ暑い時間帯ですが、3時間の余裕で輪行支度を解き、ヒップバッグとか余計な荷物をコインロッカーに、久しぶりにコインロッカーのお世話になりましたが、今は一番小さいものでも300円とるんですね、さて出発。

駅から木曽川に向かって坂を下ると玉蔵橋、案の定対岸には登り坂が待ち構えています。その玉蔵橋から下流側に望む事ができるのが…

駅から木曽川に向かって坂を下ると玉蔵橋、案の定対岸には登り坂が待ち構えています。その玉蔵橋から下流側に望む事ができるのが…

1975年に廃止された北恵那鉄道の木曽川橋梁、前後にガーター橋を従えたダブルワーレントラス橋、なんたら遺産になっている訳でもなく、50何年放置されています。

1975年に廃止された北恵那鉄道の木曽川橋梁、前後にガーター橋を従えたダブルワーレントラス橋、なんたら遺産になっている訳でもなく、50何年放置されています。

玉蔵橋から標高で100mばかり登らされた後にアップダウンがあって苗木の街へ。岐阜県で現存が確認されている道路元標は4基、土岐郡駄知町、可児郡池田町、恵那郡坂下町とここ苗木町のみ。道路元標の根拠法である旧道路法の施行時には360程あった岐阜県の市町村、実際に設置されたのか、根拠のなくなった1952年以後に引っこ抜かれたのか判りませんが、もう少し見つからないかなぁ。

北恵那鉄道苗木駅跡、特に何かがある訳でもなく、住宅街の中のただの空き地です。

北恵那鉄道苗木駅跡、特に何かがある訳でもなく、住宅街の中のただの空き地です。

帰りはR257の城山大橋で木曽川を渡りますが、木曽川を見下ろす様に建っていただろう苗木城跡を望む事ができます、まるでライン川を見下ろすドイツの古城みたい、行った事ないけど。

帰りはR257の城山大橋で木曽川を渡りますが、木曽川を見下ろす様に建っていただろう苗木城跡を望む事ができます、まるでライン川を見下ろすドイツの古城みたい、行った事ないけど。

結局は2時間少々で中津川駅に戻ってきた訳ですが、走行距離は12キロ、GPSログでの獲得標高は190m前後でした。本日の走行、畝傍駅まで移動を含めて15.3キロ。余裕で今日2度目の輪行支度を済ませ、駅構内の立ち食い蕎麦を食って長野へ移動です。中津川1802→2030松本2105→長野2215、6,930円分乗車。

結局は2時間少々で中津川駅に戻ってきた訳ですが、走行距離は12キロ、GPSログでの獲得標高は190m前後でした。本日の走行、畝傍駅まで移動を含めて15.3キロ。余裕で今日2度目の輪行支度を済ませ、駅構内の立ち食い蕎麦を食って長野へ移動です。中津川1802→2030松本2105→長野2215、6,930円分乗車。

まずは北陸へ(1日目)

2週間ぶりの丸1日のお休み、既に18きっぷのシーズンがスタートしていますし、くよくよしていても仕方がないので、まずはロードを担いで北陸へ道路元標蒐集の旅に向かう事に。勤務明けそのまま最寄りの桜井線畝傍(うねび)駅へ直行します。ところで畝傍駅は現在は無人駅ですが、かつては天皇陛下橿原神宮や神武陵行幸の際にお召し列車が発着した駅で、現在も専用通路や貴賓室などの面影が残っています。

2週間ぶりの丸1日のお休み、既に18きっぷのシーズンがスタートしていますし、くよくよしていても仕方がないので、まずはロードを担いで北陸へ道路元標蒐集の旅に向かう事に。勤務明けそのまま最寄りの桜井線畝傍(うねび)駅へ直行します。ところで畝傍駅は現在は無人駅ですが、かつては天皇陛下橿原神宮や神武陵行幸の際にお召し列車が発着した駅で、現在も専用通路や貴賓室などの面影が残っています。 今日は畝傍0932→1008奈良1023→1112京都1145→1315敦賀1340→1432福井1512→1605能美根上と移動日みたいものですが、所要時間6時間33分、4回の乗継待ち時間は1時間53分。写真はJR京都駅、コロナ騒ぎが始まってから大阪や京都のターミナルと云われる処へ行くのは初めてなのですが、さすがにお盆位は多少混んでいるだろうと思っていたのですが、ご覧の通り。

今日は畝傍0932→1008奈良1023→1112京都1145→1315敦賀1340→1432福井1512→1605能美根上と移動日みたいものですが、所要時間6時間33分、4回の乗継待ち時間は1時間53分。写真はJR京都駅、コロナ騒ぎが始まってから大阪や京都のターミナルと云われる処へ行くのは初めてなのですが、さすがにお盆位は多少混んでいるだろうと思っていたのですが、ご覧の通り。 能美根上駅って鉄な人でも馴染みがない人がいるかも知れませんが2015年までは寺井駅の名称でした、カシミールで使っている地理院地形図もまで寺井駅のまま。駅前の通りが「ホームラン通り」松井秀喜所縁の地なんですね。

能美根上駅って鉄な人でも馴染みがない人がいるかも知れませんが2015年までは寺井駅の名称でした、カシミールで使っている地理院地形図もまで寺井駅のまま。駅前の通りが「ホームラン通り」松井秀喜所縁の地なんですね。

数キロ走って能美郡の吉田村道路元標へ、2010年頃には民家の裏庭にあったのですが、2013年頃から現在の場所に再建されました。説明版の「旧街道の一町村に一箇所」と云う説明が些かなんですが、まぁエエでしょう。これで1,091基目なります。

3月以来の久しぶりの輪行旅、なにやら忘れ物が多くて、ホームセンターやスーパーを探しながら、今夜の宿の松任へ向かいます。 いつもは込々4,000円以内で極力安い宿を探すのですが、今は「Gotoトラベル」絡みで幾らでもあります、まだ今月は事後申請で戻ってくるパターンが多いのですが、予約サイトでは色々とキャンペーンをやっている様で、松任で一番の「グランドホテル白山」、別館とは云え楽天トラベルで税込2,925円也、暫くはasuka号でのキャンプツーリングがままなりませんので、ここは政府の政策に協力させて貰わなくては。

いつもは込々4,000円以内で極力安い宿を探すのですが、今は「Gotoトラベル」絡みで幾らでもあります、まだ今月は事後申請で戻ってくるパターンが多いのですが、予約サイトでは色々とキャンペーンをやっている様で、松任で一番の「グランドホテル白山」、別館とは云え楽天トラベルで税込2,925円也、暫くはasuka号でのキャンプツーリングがままなりませんので、ここは政府の政策に協力させて貰わなくては。

本日の走行、畝傍駅までの回送を含めても22.2キロ也、明日はちゃんと走りますんで。

東の海へはたどり着けなかったけど

貴重な丸一日の休みとお天気回りが上手く重なったので走りに出かける事に。とにかく高見越で伊勢方面へ、今年の「東西南北の海へ」は「西へ」走っただけです。

貴重な丸一日の休みとお天気回りが上手く重なったので走りに出かける事に。とにかく高見越で伊勢方面へ、今年の「東西南北の海へ」は「西へ」走っただけです。

おおかた準備は済ませてあるので、4時15分に起き出してErbaロードで5時05分スタート、まだ路面が濡れていて今一つテンションが上がらない、まずはR165を走り西峠を越えて宇陀市、榛原から芳野川に沿って菟田野へ、松井橋のローソンで補給、この先予定のコースだと伊勢市までコンビニの類は皆無。そうそう店内が改装されています、売り場が広くなった様な気もしますけど、建屋は変わらない様な。

緩やかに佐倉峠を登り詰め東吉野側は豪快ダウンヒル、鷲家(わしか)から木津(こつ)トンネルへ登り返します。この空模様では高見山は見えないだろうし、久しぶりの旧い木津トンネルへ。

緩やかに佐倉峠を登り詰め東吉野側は豪快ダウンヒル、鷲家(わしか)から木津(こつ)トンネルへ登り返します。この空模様では高見山は見えないだろうし、久しぶりの旧い木津トンネルへ。

8時過ぎに高見登山口バス停へ、東の空に少し青空が見えてきました。

8時過ぎに高見登山口バス停へ、東の空に少し青空が見えてきました。

旧道への分岐を過ぎ左へ大きくカーブしながら登る中村橋を渡っていると後輪に違和感が、どうやらスローパンクた様です、橋を2つ渡って広くなっている処でエアーを足します、少しなら騙し騙し走れそうなので、できれば高見トンネル口まで頑張りたい処。

8時半にはトンネル口に到着、ここまで来れば駐車スペースにベンチ、トイレ、公衆電話があり、飲めないでしょうが水道もあります。

8時半にはトンネル口に到着、ここまで来れば駐車スペースにベンチ、トイレ、公衆電話があり、飲めないでしょうが水道もあります。

圧を上げたらここまで走って来れる様なパンクですが、幸い水道には幸いバケツがあったので、確認するとバルブ近くのトレッド側にピンホールが、その付近のタイヤ裏をまさぐってきると、案の定引っかかりが、細い針金状の金属片が突き刺さっています、そのまま交換をしていれば、せっかく交換したチューブをダメにする処でした。

圧を上げたらここまで走って来れる様なパンクですが、幸い水道には幸いバケツがあったので、確認するとバルブ近くのトレッド側にピンホールが、その付近のタイヤ裏をまさぐってきると、案の定引っかかりが、細い針金状の金属片が突き刺さっています、そのまま交換をしていれば、せっかく交換したチューブをダメにする処でした。

高見トンネル(2,470m)を抜け、ループ橋を見下ろす処で一息入れ、ほぼ下りきった処で和歌山街道の三重県側最初の宿場波瀬(はぜ)宿に立ち寄ります、R166からは少し離れますが、写真左の分岐から車は通れない橋を渡って行きます。

他所から訪れる人も稀なので、静かな宿場の佇まいが。それでも最近案内板が設置された様です。

波瀬宿の後も3ヶ所程旧道を縫って走ります。

波瀬宿の後も3ヶ所程旧道を縫って走ります。

宮本橋南詰のスーパー「つるや」で自販機休憩。伊勢方面へは最近はR369桜峠~丹生大師経由が多かったのですが、今日はR422湯谷峠経由で向かう事に、湯谷トンネルを抜けて少し下ると湯谷不動が、ここには水場があって真夏はオアシスです。

宮川河畔に出て県道に入ります暫く旧宮川村を東へ、JAでお弁当が買えたので「もみじの里公園」でお昼にする事にしたのですが、公園へ下る坂道でグレーチングの切れ目に突っ込んで見事に後輪がパンク、水が溜まっていて気が付かなかったのが。

「もみじの里公園」は一昨年9月に来たのですが、無料のキャンプ指定地となっています。三瀬谷ダム湖畔なので主にカヌーの利用が多いのですが、トイレと四阿(←但し)があります、食事とパンク修理で小1時間滞在。ところでスペアチューブを2本使い切ってしまったので、念のためにパッチ当てをしておこうとしたら、紙やすりがない事に、まぁ何とかなるでしょう。SNSでぼやいたら川崎のS氏がコンクリにこすりつけても良いよとのアドバイスが、なる程。

「もみじの里公園」は一昨年9月に来たのですが、無料のキャンプ指定地となっています。三瀬谷ダム湖畔なので主にカヌーの利用が多いのですが、トイレと四阿(←但し)があります、食事とパンク修理で小1時間滞在。ところでスペアチューブを2本使い切ってしまったので、念のためにパッチ当てをしておこうとしたら、紙やすりがない事に、まぁ何とかなるでしょう。SNSでぼやいたら川崎のS氏がコンクリにこすりつけても良いよとのアドバイスが、なる程。

13時過ぎに「もみじの里公園」を後にしR42船木大橋で宮川右岸に渡ります。船木大橋の下流側には旧R42の舟木橋が見えます、「自撮り」をしたくて準備もしてきたのですが、船木大橋は歩道が上流側にしかなく、交通量の多い国道だけに三脚が立てられません。なお上流側からは三瀬谷ダムと紀勢本線の鉄橋を望む事ができます。

ワーレントラス橋は昭和9年に改修されたものですが、橋台は明治時代のものが使用され、登録有形文化財に指定されています。橋としては一応現役なのですが、老朽化で2t以上の車両は通行止になっています。

船木大橋より下流、両岸に道が通じているのですが、左岸は宮川に流れ込む支流の浸食により、伊那谷の田切地形とまでは行かなくとも、アップダウンが多く、自転車なら交通量も少ない右岸の県道を継いで走る方が快適です。

船木大橋より下流、両岸に道が通じているのですが、左岸は宮川に流れ込む支流の浸食により、伊那谷の田切地形とまでは行かなくとも、アップダウンが多く、自転車なら交通量も少ない右岸の県道を継いで走る方が快適です。

左岸の県道は大紀町打見で747号から38号伊勢大宮線となりますが、太平洋岸自転車道の鳥羽~紀伊長島間の山ルートとして整備が進んでいます。

左岸の県道は大紀町打見で747号から38号伊勢大宮線となりますが、太平洋岸自転車道の鳥羽~紀伊長島間の山ルートとして整備が進んでいます。

大紀町野原。

大紀町野原。

県道38号は度会町麻加江で宮川左岸に渡ってしまいますが、今回は右岸を辿るつもりですので、右岸に沿った未踏の町道を行きますが、ダートを走らされたり(写真右)、県道に戻ってからも道を誤って一之瀬川沿いに遡ったりと。なお太平洋岸自転車道は中川大橋から内城田大橋までの間は左岸の県道を辿る様になっています。

度会町川口で県道22号伊勢南東線に入りますが伊勢が近づくにつれて交通量も増えて走り難くなって 1545 ようやく伊勢市域に(写真左)。伊勢市津村町の交差点に太平洋岸自転車の標識があるのですが(写真右)「10m」って何でしょ、標高でもない様です。

度会町川口で県道22号伊勢南東線に入りますが伊勢が近づくにつれて交通量も増えて走り難くなって 1545 ようやく伊勢市域に(写真左)。伊勢市津村町の交差点に太平洋岸自転車の標識があるのですが(写真右)「10m」って何でしょ、標高でもない様です。

1615 ようやく度会橋東詰に到着、昨年5月24日には桜峠~丹生大師経由で6時間余りで来ていますが、ここまで約127キロ、10数キロ遠回りとは云え10時間54分も掛かっています。この時間から伊勢市街を抜けて内宮まで云っても仕方がないので「東の海へ」は諦め宮川橋を渡り旧街道の428号伊勢小俣松阪線に入り松阪方面へ。

1615 ようやく度会橋東詰に到着、昨年5月24日には桜峠~丹生大師経由で6時間余りで来ていますが、ここまで約127キロ、10数キロ遠回りとは云え10時間54分も掛かっています。この時間から伊勢市街を抜けて内宮まで云っても仕方がないので「東の海へ」は諦め宮川橋を渡り旧街道の428号伊勢小俣松阪線に入り松阪方面へ。

伊勢中川駅まで走ろうかとも思ったのですが、道も判りにくく、夕方の車の多い時間帯になったので、今日は松阪駅でお開きと云う事に。二度のパンクやコースミスはありましたが、櫛田川と宮川の清流を眺めながらのツーリングは上々だったかな、走行146.2キロ。

伊勢中川駅まで走ろうかとも思ったのですが、道も判りにくく、夕方の車の多い時間帯になったので、今日は松阪駅でお開きと云う事に。二度のパンクやコースミスはありましたが、櫛田川と宮川の清流を眺めながらのツーリングは上々だったかな、走行146.2キロ。