勤務明けですが久しぶりに芋を越えて東吉野へ行こうと思ったのですが、祝日なのになんと「麦笑」も「よしの庵」も休みじゃありませんか、では津風呂湖か吉野山でも回ろうと「明日走りに行きます!明日香村セブイレ9時」と幾つかのSNSに書き込んだら、5人も釣れちゃいました。

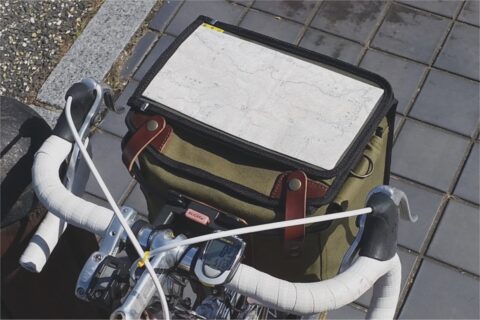

9時丁度に集合場所に着いたら既にお揃い、タックさんを除いてランドナー、そのタックさんもガードを外したTOEIフレームにラダーハンドル、パスハン仕様?と今時ロードバイクとは一線を画した集団。 集まった面子はまえださん、oooka さん、kitanoさん、そのまんま成田さんに乾さんの「ゆるゆるSC」からタックさん。私自身はそないに久しぶりでもないのですが、タックさんを除けばそれぞれが結構久しぶりの再会なんですね。なんでもまえださん、kitanoさんとは15年ぶり、oookaさんとは10年ぶりだとか。ちなみに私がまえださんとoooka さんと初めて一緒に走ったのはこの時、2001年8月24日の全通間もない吉野大峯林道だったかと、まだSNSもブログも無かった時代、乾さんの「ランドナー補完計画」のBBSで集った縁でした。さて芋越えで津風呂湖畔に異存はない様ですのでここでお昼を調達しておきます。

9時丁度に集合場所に着いたら既にお揃い、タックさんを除いてランドナー、そのタックさんもガードを外したTOEIフレームにラダーハンドル、パスハン仕様?と今時ロードバイクとは一線を画した集団。 集まった面子はまえださん、oooka さん、kitanoさん、そのまんま成田さんに乾さんの「ゆるゆるSC」からタックさん。私自身はそないに久しぶりでもないのですが、タックさんを除けばそれぞれが結構久しぶりの再会なんですね。なんでもまえださん、kitanoさんとは15年ぶり、oookaさんとは10年ぶりだとか。ちなみに私がまえださんとoooka さんと初めて一緒に走ったのはこの時、2001年8月24日の全通間もない吉野大峯林道だったかと、まだSNSもブログも無かった時代、乾さんの「ランドナー補完計画」のBBSで集った縁でした。さて芋越えで津風呂湖畔に異存はない様ですのでここでお昼を調達しておきます。

「セブイレ」をスタートすると明日香の怪人のお家の前を通るのですが、タイミング良くと云うか待ち構えていた様に赤いアルファロメオが爆音をあげて飛び出してきます「あんた痛風で死んでるんとちゃうの」。さて稲渕の棚田を見上げる休憩所で停まっただけで、栢森も通過し快調に芋への道へ踏み込んで行きます。

「セブイレ」をスタートすると明日香の怪人のお家の前を通るのですが、タイミング良くと云うか待ち構えていた様に赤いアルファロメオが爆音をあげて飛び出してきます「あんた痛風で死んでるんとちゃうの」。さて稲渕の棚田を見上げる休憩所で停まっただけで、栢森も通過し快調に芋への道へ踏み込んで行きます。

県道と古道が交差し役小角の祠がある行者辻でストップします。なにやらまえださんがエアーを入れ直してます、なにやらタイヤがちゃんと嵌まっていなかったみたいだとか、危ない危ない。

県道と古道が交差し役小角の祠がある行者辻でストップします。なにやらまえださんがエアーを入れ直してます、なにやらタイヤがちゃんと嵌まっていなかったみたいだとか、危ない危ない。

1025 芋ヶ峠に無事到着。

1025 芋ヶ峠に無事到着。

吉野へのダウンヒルをこなし水辺公園のある千股まで下りて来たら後から金属音が、oookaさんが前輪バーストです。サイドが切れていますが、成田さんがタイヤブートを持っていて走行は可能に。

吉野へのダウンヒルをこなし水辺公園のある千股まで下りて来たら後から金属音が、oookaさんが前輪バーストです。サイドが切れていますが、成田さんがタイヤブートを持っていて走行は可能に。

山麓の県道を登ったり下りたりしながら津風呂湖畔へ、津風呂湖には山口、平尾、入野の3つの吊り橋がありますが、いずれも車は渡れませんので、先年整備された対岸の道へは車はぐるっと回って来なくてはなりません。この平尾の「みかえり橋」(149m)はサイクリング車の通行が公認されている有り難い吊り橋です。

山麓の県道を登ったり下りたりしながら津風呂湖畔へ、津風呂湖には山口、平尾、入野の3つの吊り橋がありますが、いずれも車は渡れませんので、先年整備された対岸の道へは車はぐるっと回って来なくてはなりません。この平尾の「みかえり橋」(149m)はサイクリング車の通行が公認されている有り難い吊り橋です。

その「みかえり橋」を渡った処の「木ノ子広場」でお昼にします、湖を見下ろす四阿があります。

その「みかえり橋」を渡った処の「木ノ子広場」でお昼にします、湖を見下ろす四阿があります。

津風呂湖は吉野川の支流津風呂川をせき止め1962年に完成した人造湖で観光地としては廃れてしまいましたが、へらぶな釣りのメッカとして人気があります、南側を県道が通じていますが、北側は谷が切れ込んだ地形の湖岸をなぞる様に道が付けられています、現在は舗装されガードレールも整備されていますが、以前はこんな道だったのです(2006年12月)。入ってくる車は少ないとは云えブラインドカーブの連続ですので、対向車と落石に注意を。また幅員がないので所々に退避所が設けられています。写真右は半島部分をショートカットする峠? 結構激坂です。

津風呂湖は吉野川の支流津風呂川をせき止め1962年に完成した人造湖で観光地としては廃れてしまいましたが、へらぶな釣りのメッカとして人気があります、南側を県道が通じていますが、北側は谷が切れ込んだ地形の湖岸をなぞる様に道が付けられています、現在は舗装されガードレールも整備されていますが、以前はこんな道だったのです(2006年12月)。入ってくる車は少ないとは云えブラインドカーブの連続ですので、対向車と落石に注意を。また幅員がないので所々に退避所が設けられています。写真右は半島部分をショートカットする峠? 結構激坂です。

その峠を越えて暫く行くと広場になっていて、湖に沈んだ村を偲ぶ石碑や案内があります。

その峠を越えて暫く行くと広場になっていて、湖に沈んだ村を偲ぶ石碑や案内があります。

先日の「琵琶湖キャンプツーリング」のブログレポートにも書きましたが、8月の事故でコンデジを潰したので、スマホでのバックショット!は難しいです、早く代わりを手当てしなくては、操作が変わるとまた覚えなおさなくてはならないので同じTZ85の中古を探しているのですがね。

先日の「琵琶湖キャンプツーリング」のブログレポートにも書きましたが、8月の事故でコンデジを潰したので、スマホでのバックショット!は難しいです、早く代わりを手当てしなくては、操作が変わるとまた覚えなおさなくてはならないので同じTZ85の中古を探しているのですがね。

木ノ子広場から数キロ走って入野(しおの)集落へ、ここの桜並木がなかなか見事だったのですが、木が老いてきたのか以前の迫力は無くなってしまった様な、R370から見下ろした桜並木、2011年4月の模様。

木ノ子広場から数キロ走って入野(しおの)集落へ、ここの桜並木がなかなか見事だったのですが、木が老いてきたのか以前の迫力は無くなってしまった様な、R370から見下ろした桜並木、2011年4月の模様。

桜並木を抜けて激坂を登りR370に取り付き、南へ折れて入野トンネルを抜けると、紙漉きの里「国栖」と蛇行する吉野川を見下ろすビューポイントです。

桜並木を抜けて激坂を登りR370に取り付き、南へ折れて入野トンネルを抜けると、紙漉きの里「国栖」と蛇行する吉野川を見下ろすビューポイントです。

窪垣内の三叉路からR370を西へ、宮滝で吉野川左岸の県道に入ります。途中近鉄吉野線の上路トラス橋を見上げる事のできる川縁の道を走ったりしなから椿橋へ。

窪垣内の三叉路からR370を西へ、宮滝で吉野川左岸の県道に入ります。途中近鉄吉野線の上路トラス橋を見上げる事のできる川縁の道を走ったりしなから椿橋へ。

椿橋は現在では車が通れませんが、かつて吉野には「桧の渡し」「椿の渡し」「柳の渡し」「桜の渡し」の4つの渡しがあり「椿の渡し」に代わりこの椿橋が架けられました。

椿橋は現在では車が通れませんが、かつて吉野には「桧の渡し」「椿の渡し」「柳の渡し」「桜の渡し」の4つの渡しがあり「椿の渡し」に代わりこの椿橋が架けられました。

椿橋まで来た処で成田さんのフィキシングボルトが緩んできている事が、誰も14mmのボックスを持っていないので近くのコメリへ走ります。まえださんがハンドルを持っていたのでボックスだけ買って締め直して一件落着。

椿橋まで来た処で成田さんのフィキシングボルトが緩んできている事が、誰も14mmのボックスを持っていないので近くのコメリへ走ります。まえださんがハンドルを持っていたのでボックスだけ買って締め直して一件落着。

R169を椿橋の北まで戻り大淀古道に入り壷阪峠を目指します。

R169を椿橋の北まで戻り大淀古道に入り壷阪峠を目指します。

壷阪峠を越えて葛城の山並みと壷阪寺を見下ろすポイントへ、二上山の向こうにはかすかに大阪の高層ビルと六甲山を望む事ができます。この後土佐街道で御所へ帰るkitanoさんと判れ4人と檜股の集落の中を引っ張りまわして無事に明日香村のセブイレ前に帰ってきました。

壷阪峠を越えて葛城の山並みと壷阪寺を見下ろすポイントへ、二上山の向こうにはかすかに大阪の高層ビルと六甲山を望む事ができます。この後土佐街道で御所へ帰るkitanoさんと判れ4人と檜股の集落の中を引っ張りまわして無事に明日香村のセブイレ前に帰ってきました。

コスモスを見たいと云うまえださんを藤原京の西側へ、タックさんを大和八木駅まで案内し、桜井へと帰途に就きました。本日の走行76キロ。

今回はスマホで撮った写真しかないのでまえださんとkitanoさんのブログから何枚も拝借しました、谢谢!!

まえださんのブログ「自転車趣味+α2」

kitanoさんのブログ「アルプスと86-part2」

琵琶湖岸緑地(志那1)にて

琵琶湖岸緑地(志那1)にて

さる8月31日、

さる8月31日、