過去の実績を見ても1月はなかなか距離が稼げないものでして、連続月間1.000キロ走行が途切れたのも2016年1月でしたもんね。昨日までの今月の走行距離が445.8キロ、月間1,000キロに年間10,000キロはもう無理としても、一年の計は元旦に…とか云いますから、まずは500キロは走っておきたいものです。 朝から寒々しい曇り空に北西の風が、お昼前位から時折晴れ間も出てきたので、意を決して走り出す事に。とりあえず五條方面へ向かう事にしたのですが。高取町に入った頃からパラパラと、北西から南東に流れる雨雲にかかっている様です、それさえかわせば快方に向かう様なのですが。

朝から寒々しい曇り空に北西の風が、お昼前位から時折晴れ間も出てきたので、意を決して走り出す事に。とりあえず五條方面へ向かう事にしたのですが。高取町に入った頃からパラパラと、北西から南東に流れる雨雲にかかっている様です、それさえかわせば快方に向かう様なのですが。

関西で云う処の「狐の嫁入り」即ち日照り雨の中の古い街並みを抜けて吉野口駅へ、少し雨宿りを。この季節としては気温は高い方なのですが、休んでいると流石に寒くなってきます、この先重阪(へいざか)峠を越えて五條市へ下るつもりだったのですが、すっかりテンションが下がって薬水から車坂峠の上に出て下市へ下る事に、裏芋を越えて帰れば目標の55キロには少し足らないかなぁと考えながら、千石橋を渡って吉野川左岸の県道を東へ。

関西で云う処の「狐の嫁入り」即ち日照り雨の中の古い街並みを抜けて吉野口駅へ、少し雨宿りを。この季節としては気温は高い方なのですが、休んでいると流石に寒くなってきます、この先重阪(へいざか)峠を越えて五條市へ下るつもりだったのですが、すっかりテンションが下がって薬水から車坂峠の上に出て下市へ下る事に、裏芋を越えて帰れば目標の55キロには少し足らないかなぁと考えながら、千石橋を渡って吉野川左岸の県道を東へ。 椿橋あたりまで来ると陽射しがでてきて良いお天気に、近鉄吉野線が吉野川を渡る吉野川橋梁ではタイミング良く「青の交響曲」がやってきました。巨大なアンダートラスの吉野川橋梁ほどの威容ではありませんが、吉野川から紀の川にかけて道路橋にも幾つかのトラス橋が健在、写真は桜橋ですが、鉄橋のある風景はどこか旅ごごろを誘うものがあります。拡幅がままならない事もあって徐々に姿を消してゆくかと、最近では橋本市の恋野橋が橋脚が傾いてきたとかで架け替えら姿を消しましたね。

椿橋あたりまで来ると陽射しがでてきて良いお天気に、近鉄吉野線が吉野川を渡る吉野川橋梁ではタイミング良く「青の交響曲」がやってきました。巨大なアンダートラスの吉野川橋梁ほどの威容ではありませんが、吉野川から紀の川にかけて道路橋にも幾つかのトラス橋が健在、写真は桜橋ですが、鉄橋のある風景はどこか旅ごごろを誘うものがあります。拡幅がままならない事もあって徐々に姿を消してゆくかと、最近では橋本市の恋野橋が橋脚が傾いてきたとかで架け替えら姿を消しましたね。

陽射しが出てくると現金なものでテンションも回復、せっかくですので日頃あまり走らないルートで行こうと妹背大橋で右岸に渡り、津風呂ダムへ取り付き、平尾吊橋を渡って小島峠の東側に出ます。

陽射しが出てくると現金なものでテンションも回復、せっかくですので日頃あまり走らないルートで行こうと妹背大橋で右岸に渡り、津風呂ダムへ取り付き、平尾吊橋を渡って小島峠の東側に出ます。 県道28号を走りR370の三茶屋交差点へ、いつもは入野峠から来て小名方面へ入るのが定番コースなのですが。

県道28号を走りR370の三茶屋交差点へ、いつもは入野峠から来て小名方面へ入るのが定番コースなのですが。

17時には関戸峠(402m)へ、このまま「おごぽご」の手前まで行けば女寄経由で楽に帰る事ができるのですが。

17時には関戸峠(402m)へ、このまま「おごぽご」の手前まで行けば女寄経由で楽に帰る事ができるのですが。 宮奥ダムから標高600m近い大峠トンネル(1,806m)へ。ここまでくれば殆ど漕がずに桜井市街まで下れるはずなのですが、強い西風のせいで下り基調にも関わらずトンネル内は風洞実験をさせられている様な具合で漕がないと進みません。ともかくすっかり暗くなった18時過ぎに無事に今日のノルマを果たして帰ってきました、本日の走行64.8キロ。

宮奥ダムから標高600m近い大峠トンネル(1,806m)へ。ここまでくれば殆ど漕がずに桜井市街まで下れるはずなのですが、強い西風のせいで下り基調にも関わらずトンネル内は風洞実験をさせられている様な具合で漕がないと進みません。ともかくすっかり暗くなった18時過ぎに無事に今日のノルマを果たして帰ってきました、本日の走行64.8キロ。

「asuka」タグアーカイブ

半月ぶりにasuka号で

大和川河畔にて

今日から4連休、恒例の「御前崎オフ」に伊勢湾フェリーを利用して往路自走で2日目だけにでも顔を出そうかと企んで一応休みをとってあったのですが、なかなか日程的に厳しいのと、2月2日に伊賀上野で「黎明期の国産ツーリング車観賞会」が行われ、そちらに顔を出す事にしたので時間の余裕が。

さて先月フリーボディを交換したasuka号ですが、手持ちのお古パーツの流用で不安ですし音が些か嫌な感じ、ベアリングはともかく9速用の互換パーツが今なお入手可能なのは有難いです、早速取り寄せて交換する事に。この手の作業ではカップ入りのグリースを詰めるのも不自由ななのでそろそろ簡易なものでもグリースガンを買おうかな…

さて先月フリーボディを交換したasuka号ですが、手持ちのお古パーツの流用で不安ですし音が些か嫌な感じ、ベアリングはともかく9速用の互換パーツが今なお入手可能なのは有難いです、早速取り寄せて交換する事に。この手の作業ではカップ入りのグリースを詰めるのも不自由ななのでそろそろ簡易なものでもグリースガンを買おうかな… 昨日から天気は不安定ですが温かい日が、最高も最低も3月並みの気温だとか。試運転を兼ねて大和郡山まで献血に向かう事に、帰りに買い物もあるのでフロント2サイド支度で、橿原から下ッ道(中街道)をのんびりと北上します。

昨日から天気は不安定ですが温かい日が、最高も最低も3月並みの気温だとか。試運転を兼ねて大和郡山まで献血に向かう事に、帰りに買い物もあるのでフロント2サイド支度で、橿原から下ッ道(中街道)をのんびりと北上します。

血小板成分献血、いつもより時間がかかったのはスタミナ不足? 相変わらず変わり映えのしない粗品。

血小板成分献血、いつもより時間がかかったのはスタミナ不足? 相変わらず変わり映えのしない粗品。 帰りは大和川河畔を走ります、正面に見えるのは多武峯、左は三輪山ですね。橿原~田原本~大和郡山~天理と回って30キロ少々、今月はデモンタに構っていた事もあってasuka号の走行は稀な事に100キロ未満、明日ももう少し走ろうかな。

帰りは大和川河畔を走ります、正面に見えるのは多武峯、左は三輪山ですね。橿原~田原本~大和郡山~天理と回って30キロ少々、今月はデモンタに構っていた事もあってasuka号の走行は稀な事に100キロ未満、明日ももう少し走ろうかな。

第25回 新春サイクルミーティング

愛知県豊田市「昭和の森」Photo : おつねさん

愛知県豊田市「昭和の森」Photo : おつねさん

毎年1月3日に行われる「新春サイクルミーティング」に今年も参加してきました。1996年に始まり今年で25回目となるこの行事、名古屋のサイクリストクラブ「はづき」とカトーサイクルさん、深谷産業におられたS氏が中心となって行われてきました、参加資格はマッドガード付き自転車である事。私は縁あって2008年から参加させて貰っていますが、今や新年の恒例行事となっています。 朝7時過ぎにUG兄さんの車に拾って貰い愛知県豊田市の「昭和の森」へ、過去には雪に阻まれた年もありましたが、名阪国道から東名阪~伊勢湾岸~愛知環状と継いで、集合時刻の10時前には無事に到着、受付を済ませます。

朝7時過ぎにUG兄さんの車に拾って貰い愛知県豊田市の「昭和の森」へ、過去には雪に阻まれた年もありましたが、名阪国道から東名阪~伊勢湾岸~愛知環状と継いで、集合時刻の10時前には無事に到着、受付を済ませます。

実は今年初めて参加費を徴収し記念品が配られる事に。

実は今年初めて参加費を徴収し記念品が配られる事に。

主催者のご挨拶と参加者の自己紹介。

主催者のご挨拶と参加者の自己紹介。 至宝烏山エルスと11月の「スズカ8H」でも大活躍して貰ったフミコ女史とのツーショットにご満悦のUG兄氏。なぜか「CanCan謹製カレンダー」も。(Photo : kiyaさん)

至宝烏山エルスと11月の「スズカ8H」でも大活躍して貰ったフミコ女史とのツーショットにご満悦のUG兄氏。なぜか「CanCan謹製カレンダー」も。(Photo : kiyaさん)

サイクリングは12時頃スタート、その前に各自腹ごしらえ。

サイクリングは12時頃スタート、その前に各自腹ごしらえ。 ここ最近は関西組の炊き出しが恒例に。(Photo : kiyaさん)

ここ最近は関西組の炊き出しが恒例に。(Photo : kiyaさん)

さて1151にはぼちぼちスタートです。

さて1151にはぼちぼちスタートです。

まずは一山越えて矢作川に架かる広梅橋まで下ります。

まずは一山越えて矢作川に架かる広梅橋まで下ります。

最初の休憩は名鉄三河線の三河広瀬駅跡。

最初の休憩は名鉄三河線の三河広瀬駅跡。

矢作川左岸の県道を北上します。

矢作川左岸の県道を北上します。 矢作川に架かる加茂橋を渡り右岸に戻ります。以前は南廻りコースと云うのもあったのですが、最近はこのコースが定着しています。

矢作川に架かる加茂橋を渡り右岸に戻ります。以前は南廻りコースと云うのもあったのですが、最近はこのコースが定着しています。

加茂橋西詰の川澄屋で休憩なのですが、今や全員が入れません。

加茂橋西詰の川澄屋で休憩なのですが、今や全員が入れません。

通称K三峠へ、推す人頑張る人。私も一度は登りきった事はあるのですが、もう無理ですね。

通称K三峠へ、推す人頑張る人。私も一度は登りきった事はあるのですが、もう無理ですね。

K三峠では何やらパフォーマンスが。(Photo : kiyaさん)

K三峠では何やらパフォーマンスが。(Photo : kiyaさん)

4度目の休憩、数十台のマッドガード付き自転車が並ぶのは壮観です。

4度目の休憩、数十台のマッドガード付き自転車が並ぶのは壮観です。

最後の登りでフミコ女史にちぎられてしまいました。(Photo : kiyaさん)

最後の登りでフミコ女史にちぎられてしまいました。(Photo : kiyaさん) 15時前には全員無事に「昭和の森」に戻ってきました。

15時前には全員無事に「昭和の森」に戻ってきました。

ご挨拶の後、25周年を労って有志から主催者のお二人へ、手渡したm-kojimaさんとakutaさんは25回皆勤だとか。

ご挨拶の後、25周年を労って有志から主催者のお二人へ、手渡したm-kojimaさんとakutaさんは25回皆勤だとか。 もちよりのコーヒーとお菓子で、自転車談義は終わりません。

もちよりのコーヒーとお菓子で、自転車談義は終わりません。

1620 今年もよろしく「昭和の森」を後にします。帰路上り線は大変な事になっていましたが、19時前には桜井まで送って貰い、今年の初走りは無事に終了、本日の走行25.0キロ。

1620 今年もよろしく「昭和の森」を後にします。帰路上り線は大変な事になっていましたが、19時前には桜井まで送って貰い、今年の初走りは無事に終了、本日の走行25.0キロ。

なお集合写真を含む写真を順次アップしております「サイクリングの記録」→「2020」からご覧下さい、オフィシャルの集合写真と、撮影者名が明記されていない私が撮影したものに関しては参加の方の再利用は可能です。行事の性格上、意に沿わない方が写り込んでいる場合がありますが、ご連絡を頂ければ速やかに対応させて頂きます。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2020’、パスワードは2020年CanCan謹製卓上カレンダーの裏側右下の4桁の数字です、なお2019年のログイン名、パスワードの組み合わせも概ね2020年3月末まで利用可能です。(2018年以前は不可)

年末恒例「石川ポタ」

今回で18回目を迎える「石川ポタ」、大阪府は大和川の支流石川沿いのサイクリングロード、南河内サイクルライン(府道802号八尾河内長野自転車道線)を走り、通称「OHCHOの森」でアウトドアクッキングを愉しむ年末恒例のポタリングです。初期は乾さんの「ランドナー補完計画」の行事でしたが、現在はUG兄さんの主催するRRCB(Restoring and Riding Classic Bicycles)の恒例行事となっています。

今回で18回目を迎える「石川ポタ」、大阪府は大和川の支流石川沿いのサイクリングロード、南河内サイクルライン(府道802号八尾河内長野自転車道線)を走り、通称「OHCHOの森」でアウトドアクッキングを愉しむ年末恒例のポタリングです。初期は乾さんの「ランドナー補完計画」の行事でしたが、現在はUG兄さんの主催するRRCB(Restoring and Riding Classic Bicycles)の恒例行事となっています。

ここ数年は集合場所の柏原市役所前まで自走往復していたのですが、今回は当初22日の予定が天気が悪くて29日に延期となり、仕事の都合で10時集合には間に合わないので、竹内峠を越えて「OHCHOの森」へ直行する事にしました。明日香村大官大寺跡付近から望む竹内峠。

ここ数年は集合場所の柏原市役所前まで自走往復していたのですが、今回は当初22日の予定が天気が悪くて29日に延期となり、仕事の都合で10時集合には間に合わないので、竹内峠を越えて「OHCHOの森」へ直行する事にしました。明日香村大官大寺跡付近から望む竹内峠。

竹内街道は日本最古の官道と云われ大和高田以西は国道166号線や近鉄南大阪線に沿っています。写真は長尾神社参道、神社の前で長尾街道と交差するのですが、そちらは田尻峠を越えて堺へと向かいます。

竹内街道は日本最古の官道と云われ大和高田以西は国道166号線や近鉄南大阪線に沿っています。写真は長尾神社参道、神社の前で長尾街道と交差するのですが、そちらは田尻峠を越えて堺へと向かいます。

竹内峠は峠から大阪側の道の駅「近つ飛鳥の里太子」の間を除いて旧道が健在です。私が初めて自転車で峠らしい峠を越えたのがこの竹内峠、当時住んでいた堺から母方の実家明日香村に向かう途中で、当時はまだ未舗装でしたね。現在は南阪奈道路(自動車専用道)の竹内トンネルが真下を貫いています。

竹内峠は峠から大阪側の道の駅「近つ飛鳥の里太子」の間を除いて旧道が健在です。私が初めて自転車で峠らしい峠を越えたのがこの竹内峠、当時住んでいた堺から母方の実家明日香村に向かう途中で、当時はまだ未舗装でしたね。現在は南阪奈道路(自動車専用道)の竹内トンネルが真下を貫いています。

国道166号竹内峠、車道は切り下げていますが、県界標の残る旧道部分が残されています。

国道166号竹内峠、車道は切り下げていますが、県界標の残る旧道部分が残されています。

河南橋を渡り石川左岸の自転車道へ「OHCHOの森」へは11時前に到着、今日はメニューの都合で早く準備を始めておきたい処、例年なら11時半位の到着になるのですが、声がするなと思うとなんと11時10分には一行が到着。 今回の参加者は私を含めて12名で、なんと「石川ポタ」初の女子供率0%と云う事に。お子さんも大きくなって一緒に自転車で遊んでくれなくなったと云う事でしょうか、お孫さん同伴で最初に「石川ポタ」に現れるのは、さて誰でしょう。

河南橋を渡り石川左岸の自転車道へ「OHCHOの森」へは11時前に到着、今日はメニューの都合で早く準備を始めておきたい処、例年なら11時半位の到着になるのですが、声がするなと思うとなんと11時10分には一行が到着。 今回の参加者は私を含めて12名で、なんと「石川ポタ」初の女子供率0%と云う事に。お子さんも大きくなって一緒に自転車で遊んでくれなくなったと云う事でしょうか、お孫さん同伴で最初に「石川ポタ」に現れるのは、さて誰でしょう。

早速皆さん賄いの準備開始です。

早速皆さん賄いの準備開始です。

vivvaさんと阿部さん、なにやらトレンドはアルコールバーナー、メスティンにぴったり入る鉄板なんてあるんですね。(写真 : UG兄さん)

vivvaさんと阿部さん、なにやらトレンドはアルコールバーナー、メスティンにぴったり入る鉄板なんてあるんですね。(写真 : UG兄さん)

私は甲州名物のほうとうに挑戦したのですが、こちらのスーパーに売っているほうとうもどきと違った本場のほうとうは茹でるに時間がかかって、一足早く調理が始めた割には出遅れてしまいました。

私は甲州名物のほうとうに挑戦したのですが、こちらのスーパーに売っているほうとうもどきと違った本場のほうとうは茹でるに時間がかかって、一足早く調理が始めた割には出遅れてしまいました。

メニューの数々、UG兄さんの芋煮、ショコラさんの粕汁(天野酒搾りたて酒粕を使用)、阿部さんのステーキ、ヤマタンさんのスモーク・ビーフ etc.etc. (写真は参加の皆さんからお借りしました。)

メニューの数々、UG兄さんの芋煮、ショコラさんの粕汁(天野酒搾りたて酒粕を使用)、阿部さんのステーキ、ヤマタンさんのスモーク・ビーフ etc.etc. (写真は参加の皆さんからお借りしました。)

食事の後はビンゴゲーム、持ち寄りのプレゼントを交換します。

食事の後はビンゴゲーム、持ち寄りのプレゼントを交換します。

さて集合写真を撮って帰途に就きます、2台のエルスと並んで、20年目を迎えたasuka号ですが光栄です。(写真 : いぬいさん)

さて集合写真を撮って帰途に就きます、2台のエルスと並んで、20年目を迎えたasuka号ですが光栄です。(写真 : いぬいさん)

今回は往路ご一緒していないのと、帰途に就く頃にはお天気が怪しくなってきたので、走っている写真があまりないのですが。PacificのCarryMeに乗ってきたのはブルベ400ライダーのF1氏、さすがに付いて行くのが大変だったとか。

今回は往路ご一緒していないのと、帰途に就く頃にはお天気が怪しくなってきたので、走っている写真があまりないのですが。PacificのCarryMeに乗ってきたのはブルベ400ライダーのF1氏、さすがに付いて行くのが大変だったとか。

知れた距離のポタリングで途中休憩の自転車談義は欠かせません、このBROOKSのパニア、現物は初めて拝見しました、渋いですね。

知れた距離のポタリングで途中休憩の自転車談義は欠かせません、このBROOKSのパニア、現物は初めて拝見しました、渋いですね。

話題は「石川ポタ」デビューのこの2台、ヤマタンさんのグランボア・デモンタ(写真右)、ちょっと書けない話題が、vivvaさんのエルス(写真)、このカラー初めてみたのですが、実はかつてエルスの標準色だったそうで、すいません勉強不足で。

話題は「石川ポタ」デビューのこの2台、ヤマタンさんのグランボア・デモンタ(写真右)、ちょっと書けない話題が、vivvaさんのエルス(写真)、このカラー初めてみたのですが、実はかつてエルスの標準色だったそうで、すいません勉強不足で。

いぬいさんが乗ってきたのは… なんと片倉シルクなんです。(写真 : UG兄さん)

いぬいさんが乗ってきたのは… なんと片倉シルクなんです。(写真 : UG兄さん)

14時40分には柏原市役所前に戻ってきました、この2台でHow much?

14時40分には柏原市役所前に戻ってきました、この2台でHow much?

今年の賄い部隊。

今年の賄い部隊。

いつもならここで解散して自走で桜井へ帰るのですが、このデモンタ、ヤマタンさんの処からうちへお嫁入りする事になり、引っ張ってかえる訳にも行かないので、ここから積んでもらって帰る事に。ペダルさえ付ければ、すぐにも乗れる状態なのですが、私風に色々とチョイスしなければならない処もあるので、デビューには少し時間が掛かるかも知れませんが、車に乗らない輪行サイクリストにはデモンタは魅力的、こき使ってあげる事を、前オーナーと前々オーナーにお約束しておきますね。本日の走行32.8キロ。

いつもならここで解散して自走で桜井へ帰るのですが、このデモンタ、ヤマタンさんの処からうちへお嫁入りする事になり、引っ張ってかえる訳にも行かないので、ここから積んでもらって帰る事に。ペダルさえ付ければ、すぐにも乗れる状態なのですが、私風に色々とチョイスしなければならない処もあるので、デビューには少し時間が掛かるかも知れませんが、車に乗らない輪行サイクリストにはデモンタは魅力的、こき使ってあげる事を、前オーナーと前々オーナーにお約束しておきますね。本日の走行32.8キロ。

なお集合写真を含む写真を順次アップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です、なお既に2020年のパスワードとの組み合わせも使用可能になっています。

「月うさぎ 酒池肉輪会」(2日目)

Photo : takashi Sasaki

12月だけに標高500mの「月うさぎ」の朝は寒いです、なかなか寝袋から出られませんが、カフェの営業開始時間の10時までに撤収するのがお約束ですので、7時位には起き出して朝食やら片付けやら。

9時半には集合写真を撮って一応解散。今日は昨日の3名にMt.なおじさんが加わり大宇陀野依の「おごぽご」まで4人一緒に走る事になりました。

その前に「キャンプ候補地」を見学。

その前に「キャンプ候補地」を見学。

芳野(ほうの)川沿いの道を下り、少し遠回りして宇陀川沿いに遡って「おごぽご」へ。

ここでMt.なおじさんとお別れし女寄峠をバヒュンと下って、本日の走行36.9キロ。

ここでMt.なおじさんとお別れし女寄峠をバヒュンと下って、本日の走行36.9キロ。

今回は初めての試みでしたが、皆さん快適に過ごして頂いた様で、ショコラさん、kiki君、竹元プロとシェフ不在が残念だったかな、キャンプとは別に来年も是非やりたいと思っております。

なお集合写真を含む写真を順次アップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です、なお既に2020年のパスワードとの組み合わせも使用可能になっています。

「大和高原石仏めぐり」へケータリング

10月の「大隅半島キャンプツーリング」以後、何処へもキャンプに出掛けられずに腐っているのですが… さて今日はUG兄さん主催のRRCBの「大和高原石仏めぐり」サイクリング、2014年9月以来の企画なのですが、走るのに加えて最近は山歩きするのも不得手になっていて、「石仏めぐり」と云っても前回結構堪えましたもんね、今回はパス。ところでお昼は集合場所の布目ダムに戻って弁当でも囲む段取りなので、だったら「おでん」でも仕込んでお昼だけキャンピングで乱入してやろうと云う事に。

金曜日から買出しと仕込みを、車に乗らない身には自転車は生活必需品、荷物の多いときにはサイドバッグが大活躍。ところで私が管理人を勤めさせて貰っているFacebookの「自転車キャンプツーリングを愉しむ会」にこの画像をアップしたら、何やら邪魔くさい御仁から何が気に入らないのか文句をつけられて炎上騒ぎ、お陰様でか大根が上手く煮つまりましたよ。

金曜日から買出しと仕込みを、車に乗らない身には自転車は生活必需品、荷物の多いときにはサイドバッグが大活躍。ところで私が管理人を勤めさせて貰っているFacebookの「自転車キャンプツーリングを愉しむ会」にこの画像をアップしたら、何やら邪魔くさい御仁から何が気に入らないのか文句をつけられて炎上騒ぎ、お陰様でか大根が上手く煮つまりましたよ。

8時頃に桜井を出発、長谷寺門前から大和高原へ。

8時頃に桜井を出発、長谷寺門前から大和高原へ。

最大の難所は初瀬ダム横の10%勾配、ここさえ乗り切れば後はどおって事はないです。しかし気持ちの良い朝です。

最大の難所は初瀬ダム横の10%勾配、ここさえ乗り切れば後はどおって事はないです。しかし気持ちの良い朝です。

小夫集落を抜けて行きますが、田圃には霜が、笛吹奥宮では水溜りが凍っていました、なんでも今朝の最低気温は零下3度だったとか。

小夫集落を抜けて行きますが、田圃には霜が、笛吹奥宮では水溜りが凍っていました、なんでも今朝の最低気温は零下3度だったとか。

10時には山辺高校の前に、布目ダムへは針インター経由が一般的なのですが、ここを左に入りほんの少し登れば布目川の上流にあたる小野味川の源流部に出ますので、あとは川沿いの下り基調、距離も殆ど変わりません。

10時には山辺高校の前に、布目ダムへは針インター経由が一般的なのですが、ここを左に入りほんの少し登れば布目川の上流にあたる小野味川の源流部に出ますので、あとは川沿いの下り基調、距離も殆ど変わりません。

ただこのまま布目ダムへ下ってもお昼には早すぎますので「大和高原 夏の早朝ラン」とかでお邪魔している「ミモザ・ガーデン」へ、朝が早かったのでパンケーキを頂く事に。ここは2005年まで山辺郡都祁村だったのです今では奈良市、奈良市中心部から一番遠いカフェと云って過言ではありません。

ただこのまま布目ダムへ下ってもお昼には早すぎますので「大和高原 夏の早朝ラン」とかでお邪魔している「ミモザ・ガーデン」へ、朝が早かったのでパンケーキを頂く事に。ここは2005年まで山辺郡都祁村だったのです今では奈良市、奈良市中心部から一番遠いカフェと云って過言ではありません。

山辺高校の裏から春日台CCの間を抜けて名阪国道を抜けると天理市山田町、晩秋の里山風景。

山辺高校の裏から春日台CCの間を抜けて名阪国道を抜けると天理市山田町、晩秋の里山風景。

県道25号月瀬針線に入り、荻町付近で最近さぼって「自撮り」向きの良さげなポイントを、三脚は積んでいるものの大きなカメラは積んでいないので、またの機会に。

県道25号月瀬針線に入り、荻町付近で最近さぼって「自撮り」向きの良さげなポイントを、三脚は積んでいるものの大きなカメラは積んでいないので、またの機会に。

予定ですと「石仏めぐり」の一行とはそろそろすれ違って良さそうなものなんですが。東山村道路元標の建つ松尾交差点まで下ってくると、なんと「やまぞえ布目ダムマラソン大会」で布目ダム周辺は交通規制が、自転車も押して行けとのお達し。さて一行は無事に集合して出発しているのやら。

UG兄さんと携帯で連絡がとれ、本隊一行は出遅れたり迷子やメカトラブルで近くの峯寺集落で足止め状態、一旦合流してから、先に布目ダムへ向かう事に(写真 : UG兄さん)。ただダムまでは津越の三叉路から右岸の道を3キロばかり押して行かなくてはなりません、ただ最後の1キロは伴走車とすれ違ってから誰も走って来なかったので乗る事ができましたが。

UG兄さんと携帯で連絡がとれ、本隊一行は出遅れたり迷子やメカトラブルで近くの峯寺集落で足止め状態、一旦合流してから、先に布目ダムへ向かう事に(写真 : UG兄さん)。ただダムまでは津越の三叉路から右岸の道を3キロばかり押して行かなくてはなりません、ただ最後の1キロは伴走車とすれ違ってから誰も走って来なかったので乗る事ができましたが。

12時過ぎには布目ダムに到着、早速開店準備を。大根とコンニャクは一昨日夜から煮込んでいたものをタッパーに入れて運び、出し汁を継ぎ足して投入、練り物類はここで初めて入れます。

12時過ぎには布目ダムに到着、早速開店準備を。大根とコンニャクは一昨日夜から煮込んでいたものをタッパーに入れて運び、出し汁を継ぎ足して投入、練り物類はここで初めて入れます。

13時前には一行が到着、ごぼ天がまだ早いかなぁ… まぁ皆さんが店を広げているうちにどうにかなるでしょう。

13時前には一行が到着、ごぼ天がまだ早いかなぁ… まぁ皆さんが店を広げているうちにどうにかなるでしょう。

(写真 : UG兄さん)

皆さん文句も云わずに綺麗に平らげて下さいました。

皆さん文句も云わずに綺麗に平らげて下さいました。

集合写真を撮って、ここで皆さんを見送って帰るつもりでいたのですが、桜井まで積んでやるから「石仏めぐり」の後半戦に付き合えとのお達しが。しかし右側の写真は怪しい集団ですね。

集合写真を撮って、ここで皆さんを見送って帰るつもりでいたのですが、桜井まで積んでやるから「石仏めぐり」の後半戦に付き合えとのお達しが。しかし右側の写真は怪しい集団ですね。

まずは室生ダム左岸に出て丹生の千体地蔵へ。

まずは室生ダム左岸に出て丹生の千体地蔵へ。

解説中のUG兄さん。

解説中のUG兄さん。

柳生地区へ移動して1キロ近く劇坂を登って巨石信仰地の天乃石立神社へ。

柳生地区へ移動して1キロ近く劇坂を登って巨石信仰地の天乃石立神社へ。

その奥の一刀石は柳生石舟斎が天狗を切ったと思ったらこの石だったという伝説が。(写真左 : UG兄さん)

その奥の一刀石は柳生石舟斎が天狗を切ったと思ったらこの石だったという伝説が。(写真左 : UG兄さん)

柳生街道のかえりばさ峠の途中にある疱瘡地蔵。

柳生街道のかえりばさ峠の途中にある疱瘡地蔵。

柳生集落の中にある柳生陣屋地蔵(歯痛地蔵)、商売敵のMさんと記念撮影。(写真 : UG兄さん)

柳生集落の中にある柳生陣屋地蔵(歯痛地蔵)、商売敵のMさんと記念撮影。(写真 : UG兄さん)

最後は笠置へ下る県道4号笠置山添線からも見えるの良く知られているのですが、阿対(あたや)の阿弥陀如来摩崖仏へ。

最後は笠置へ下る県道4号笠置山添線からも見えるの良く知られているのですが、阿対(あたや)の阿弥陀如来摩崖仏へ。

16時過ぎには無事に布目ダム、ほんとこの季節陽が暮れるのが早くてうかうか走ってられません(写真 : Kiyaさん)。本日の走行61.9キロ、サイドバッグを下ろしてとは云え激坂や山サイまがいの後半戦はくたびれました。

16時過ぎには無事に布目ダム、ほんとこの季節陽が暮れるのが早くてうかうか走ってられません(写真 : Kiyaさん)。本日の走行61.9キロ、サイドバッグを下ろしてとは云え激坂や山サイまがいの後半戦はくたびれました。

なお集合写真を含む写真をアップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの奥付右下の4桁の数字です。

どこがポタやねん「奥河内グルメポタ」

千早駅裏「大地の里 友邦」にて

千早駅裏「大地の里 友邦」にて

QCRの方でなにやら「奥河内グルメポタ」なる企画が持ち上がったので参加する事にしたのですが、コースについては柏原市役所前に集合した後、千早赤阪村界隈まで往復すると云う事位しか把握していません、TSRで行こうかななんて御仁もいる事ですし、タカを括っていたのです。ポタなら久しぶりに延陽伯号も良いかな、流石に柏原市役所まで往復自走は辛い、でも輪行も邪魔くさいし、なんて考えていたら休憩に考えていた喫茶店か何かがお休み、お天気も良さそうだし、だったら外でやろう、ほな火器や水やら準備せなアカン。と云う訳で結局はキャンピング装備から武装解除しかけていたasuka号で出かける事になってしまいました。

そうこうしていると参加を予定していた隣町のつっちーさんから一緒に走って行こうとのお誘い、先日に続いて八木札の辻で7時半に落ち合う事に。

そうこうしていると参加を予定していた隣町のつっちーさんから一緒に走って行こうとのお誘い、先日に続いて八木札の辻で7時半に落ち合う事に。

合流後、関屋(田尻峠)経由にするか亀の瀬(王寺)経由するか悩んだものの、なんとなく飛鳥川沿いの自転車道経由で王寺に向かいます。ほんと気持ちの良い朝です、写真右は大和川べりに出て関西線の踏切にて、沈下橋をバックに。 9時には待ちあわせ場所の柏原市役所前に、京都組が既に車で到着しています。7月から柏原市役所の改築工事が始まっていて、完成は再来年(2021年3月)とか、そのせいで駐車場が狭くなってしまっています。

9時には待ちあわせ場所の柏原市役所前に、京都組が既に車で到着しています。7月から柏原市役所の改築工事が始まっていて、完成は再来年(2021年3月)とか、そのせいで駐車場が狭くなってしまっています。

そんなこんなで長時間車を停めておくのも顰蹙ものですので車を移動する算段を、来月には年末恒例の「石川ポタ」もある事ですし、車載組は予め考えておかなくてはなりませんね。

そんなこんなで長時間車を停めておくのも顰蹙ものですので車を移動する算段を、来月には年末恒例の「石川ポタ」もある事ですし、車載組は予め考えておかなくてはなりませんね。 1015 どうにかスタート、石川沿いの八尾河内長野自転車道線(南河内サイクルライン)を南下します。

1015 どうにかスタート、石川沿いの八尾河内長野自転車道線(南河内サイクルライン)を南下します。

早速一度目の休憩、この辺り「石川ポタ」と変わらないペースです、今日はサンジェが3台。Photo : UG兄氏

早速一度目の休憩、この辺り「石川ポタ」と変わらないペースです、今日はサンジェが3台。Photo : UG兄氏

続いてサイクル橋でも休憩。

続いてサイクル橋でも休憩。 サイクル橋を渡り石川べりを離れると土地勘がないのでひたすら着いて行くだけ、なにやら旧道とおぼしき道を徐々に登って行きます。

サイクル橋を渡り石川べりを離れると土地勘がないのでひたすら着いて行くだけ、なにやら旧道とおぼしき道を徐々に登って行きます。

国道309号を跨いで広域農道と思しき道に入ると斜度が凶暴に、「グリーンロード」って界隈のローディの練習コースちゃいまんの(*_*)

国道309号を跨いで広域農道と思しき道に入ると斜度が凶暴に、「グリーンロード」って界隈のローディの練習コースちゃいまんの(*_*)

「ラ・フォレスタ」大阪府森林組合がやっているショールームを兼ねたカフェかな?の前で休憩

「ラ・フォレスタ」大阪府森林組合がやっているショールームを兼ねたカフェかな?の前で休憩

凶悪なアップダウンはまだ続きます、しかし復活したばかりのなおちゃんの元気な事。国道310号に出る頃には迷子になってしまい、GoogleMapで千早口駅へのルートを確認する始末。

凶悪なアップダウンはまだ続きます、しかし復活したばかりのなおちゃんの元気な事。国道310号に出る頃には迷子になってしまい、GoogleMapで千早口駅へのルートを確認する始末。

1245 南海高野線千早口駅裏の「大地の里 友邦」に到着、グルメって地元のあばさん達がやっている野菜とか売っているお店でお弁当やないですか、まぁ若者向けやないけど美味しくてリーズナブルだから文句はないか。

1245 南海高野線千早口駅裏の「大地の里 友邦」に到着、グルメって地元のあばさん達がやっている野菜とか売っているお店でお弁当やないですか、まぁ若者向けやないけど美味しくてリーズナブルだから文句はないか。

千早口からはお馴染み南海の廃線跡と高野街道で帰途に就きます。1984年(昭和59年)の複線化までこんな処を走っていたのです、当時は堺に住んでいて和歌山線のSLを撮りに橋本まで高野線を利用したので、何となく記憶が残っています。

千早口からはお馴染み南海の廃線跡と高野街道で帰途に就きます。1984年(昭和59年)の複線化までこんな処を走っていたのです、当時は堺に住んでいて和歌山線のSLを撮りに橋本まで高野線を利用したので、何となく記憶が残っています。 河内長野でショコラさん御用達の「天野酒」へ。

河内長野でショコラさん御用達の「天野酒」へ。

自転車道に戻って右岸の秘密のポイントへ。要するに火器や水の入ったフロントサイドをぶら下げてグリーンロードをハアハアしてぐるっとまわってきただけなんです。

自転車道に戻って右岸の秘密のポイントへ。要するに火器や水の入ったフロントサイドをぶら下げてグリーンロードをハアハアしてぐるっとまわってきただけなんです。

陽の傾き始めた自転車道を急ぎますが例によって次の休憩が、暗くならない内に亀の瀬を通過したいのでつっちーさんと私はここでお別れさせて貰います。

陽の傾き始めた自転車道を急ぎますが例によって次の休憩が、暗くならない内に亀の瀬を通過したいのでつっちーさんと私はここでお別れさせて貰います。 飛鳥川まで来た処でつっちーさんともお別れし大和川沿いの道を桜井へ急ぎます。写真は田原本辺りから見る二上山の夕景。本日の走行118.2キロ。

飛鳥川まで来た処でつっちーさんともお別れし大和川沿いの道を桜井へ急ぎます。写真は田原本辺りから見る二上山の夕景。本日の走行118.2キロ。

なお集合写真を含む写真をアップしております「CanCanHomePage」の「BICYCLE」→「TOURING REPORT」→「2019」からご覧下さい、参加の方は再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログイン名は’2019’、パスワードは2019年CanCan謹製卓上カレンダーの裏側右下の4桁の数字です。

秋の齋藤電鉄氏迎撃サイク(2日目)

2日目は氏が投宿している八木町の近く八木札の辻がスタートです。春は桜井から山之辺道と上ッ道(上街道)をご案内しながら猿沢池までご一緒したのですが、今回は下ッ道(中街道)を北上する事に。ここは下ッ道は横大路(竹内街道~初瀬街道)が交差していて、元の旅籠の東の平田家が「八木札の辻交流館」として公開されています。

2日目は氏が投宿している八木町の近く八木札の辻がスタートです。春は桜井から山之辺道と上ッ道(上街道)をご案内しながら猿沢池までご一緒したのですが、今回は下ッ道(中街道)を北上する事に。ここは下ッ道は横大路(竹内街道~初瀬街道)が交差していて、元の旅籠の東の平田家が「八木札の辻交流館」として公開されています。

上ッ道も下ッ道も奈良盆地を南北に結ぶ古代官道で、多少のルートの差はありますが、近世には上街道、中街道と呼ばれる様になり、現在の国道169号と国道25号のルーツでもあります。なお中ッ道は失われてしまっています。 春もこの宿だったのですが、橿原市では「宿泊割引キャンペーン」とやらをやっていて、市内の何ヶ所かの宿が割引になるとか、残念ながら今回は割引期間ではなかったのですが、次回は2019年11月25日から2020年2月29日宿泊分までだそうです(予算に達し次第終了)。

春もこの宿だったのですが、橿原市では「宿泊割引キャンペーン」とやらをやっていて、市内の何ヶ所かの宿が割引になるとか、残念ながら今回は割引期間ではなかったのですが、次回は2019年11月25日から2020年2月29日宿泊分までだそうです(予算に達し次第終了)。 下ッ道を暫く北上しますが、ルートとしては途中で失われているのと、平日の朝方は地元の車が狭い旧街道を行き来するので、大和川に出た処から大和郡山方面へ、三郷橋から京奈和自転車道へ入ります。名前は立派ですが佐保川べりの数キロが自転車歩行者専用道として供用されているだけで、あとは既成の自転車道の焼き直しに一般道にペンキを塗っただけのお粗末さ、京都府や和歌山県の整備状況とは比べ物になりません。

下ッ道を暫く北上しますが、ルートとしては途中で失われているのと、平日の朝方は地元の車が狭い旧街道を行き来するので、大和川に出た処から大和郡山方面へ、三郷橋から京奈和自転車道へ入ります。名前は立派ですが佐保川べりの数キロが自転車歩行者専用道として供用されているだけで、あとは既成の自転車道の焼き直しに一般道にペンキを塗っただけのお粗末さ、京都府や和歌山県の整備状況とは比べ物になりません。

筒井付近から下街道へ入り、郡山市街へ進むと古くからの商店街である柳町通りとなります。以前は「金魚電話ボックス」が話題のスポットだったのですが、著作権侵害騒ぎで撤去されていまいまいました。 奈良と云えば歴史のある古刹巡りなんでしょうが、大和郡山は戦国時代以降に発展して「金魚とお城の町」、時間調整を兼ねて、ちょとディープなポイントを巡ります、まずは源九郎稲荷神社に立ち寄ります。

奈良と云えば歴史のある古刹巡りなんでしょうが、大和郡山は戦国時代以降に発展して「金魚とお城の町」、時間調整を兼ねて、ちょとディープなポイントを巡ります、まずは源九郎稲荷神社に立ち寄ります。

奈良三大遊郭の一つだった洞泉寺遊郭に残る「旧川本家住宅」、現在は「町屋物語館」として保存されています。

奈良三大遊郭の一つだった洞泉寺遊郭に残る「旧川本家住宅」、現在は「町屋物語館」として保存されています。

再び柳町通りに戻り北へ、大和郡山市役所に突き当たった角にある本家菊屋で「城之口餅」を頂きます。

再び柳町通りに戻り北へ、大和郡山市役所に突き当たった角にある本家菊屋で「城之口餅」を頂きます。 大和郡山を後にし奈良口から秋篠川沿いの奈良自転車道へ、来春に向けて解体修理中の薬師寺東塔の覆いの撤去工事が始まっています。

大和郡山を後にし奈良口から秋篠川沿いの奈良自転車道へ、来春に向けて解体修理中の薬師寺東塔の覆いの撤去工事が始まっています。

三条通りに出た処で国道308号を東へ、みやと通りに入って平城宮址の真ん中を抜けて歌姫街道を北上します、狭い割りに車が多いのですが南側からは歌姫峠で楽に京都府側に越える事ができます。

三条通りに出た処で国道308号を東へ、みやと通りに入って平城宮址の真ん中を抜けて歌姫街道を北上します、狭い割りに車が多いのですが南側からは歌姫峠で楽に京都府側に越える事ができます。 10時過ぎには木津川べりの京都八幡木津自転車道へ。

10時過ぎには木津川べりの京都八幡木津自転車道へ。

追い風に乗って自転車道を北上します。

追い風に乗って自転車道を北上します。

向こうから手を振ってやってきたのは地元のMさん、2台目のロシニョールロッシンで登場です。齋藤氏とはFacebookで友達だそうですが、リアルには初対面とか。

向こうから手を振ってやってきたのは地元のMさん、2台目のロシニョールロッシンで登場です。齋藤氏とはFacebookで友達だそうですが、リアルには初対面とか。 自転車道は京田辺市で近鉄京都線をアンダークロスしますが、タイミングを見計らっていると、やってきたのは特急でした。

自転車道は京田辺市で近鉄京都線をアンダークロスしますが、タイミングを見計らっていると、やってきたのは特急でした。

木津川流れ橋(上津屋橋)は先日の台風で流されています。

木津川流れ橋(上津屋橋)は先日の台風で流されています。 奈良三条通りのコンビニで調達しておいた弁当でお昼にします、ただ私は夕方までには戻らなくてはなりませんので、ご一緒できるのはここまで、

奈良三条通りのコンビニで調達しておいた弁当でお昼にします、ただ私は夕方までには戻らなくてはなりませんので、ご一緒できるのはここまで、

1220 齋藤氏と再会を約束して自転車道を引き返します、Mさんに云われた様に案の定帰りは向かい風、巡航速度5km/hは違います、気持ち良さそうに走るトライクに抜かされてしまいながらも、どうにか 1330 には木津へ。

1220 齋藤氏と再会を約束して自転車道を引き返します、Mさんに云われた様に案の定帰りは向かい風、巡航速度5km/hは違います、気持ち良さそうに走るトライクに抜かされてしまいながらも、どうにか 1330 には木津へ。

いつもなら奈良阪を越えるのですが、今日は橿原へ戻らなければならないので、関西本線沿いに越えます、京奈和道沿いで工事をやっていて東側に迂回させられる事に、迷走の挙句に不退寺から佐保川べりに抜けますが、京奈和自転車道でも何でもお題目は何でも構いませんが、この辺り判りやすく整備して貰いたいものです。それとサイドバッグでは通れない車止めも(写真右)。ともあれ陽が暮れる前には戻ってきました。本日の走行112.2キロ、齋藤氏来訪のおかげで久しぶりに800キロ台/月に。

いつもなら奈良阪を越えるのですが、今日は橿原へ戻らなければならないので、関西本線沿いに越えます、京奈和道沿いで工事をやっていて東側に迂回させられる事に、迷走の挙句に不退寺から佐保川べりに抜けますが、京奈和自転車道でも何でもお題目は何でも構いませんが、この辺り判りやすく整備して貰いたいものです。それとサイドバッグでは通れない車止めも(写真右)。ともあれ陽が暮れる前には戻ってきました。本日の走行112.2キロ、齋藤氏来訪のおかげで久しぶりに800キロ台/月に。

秋の齋藤電鉄氏迎撃サイク(1日目)

明日香村石舞台古墳にて Photo : Mari Tsujinouchi

明日香村石舞台古墳にて Photo : Mari Tsujinouchi

2月に続いて東京から齋藤電鉄氏がこちらへ来られると云う事ですので、それぞれ半日ずつですが2日ご一緒させて貰う事に、和歌山の一之宮巡りから紀の川沿いに遡上し、奈良から京都へ抜ける2泊3日のプラン、宿は笠田(かせだ/和歌山県伊都郡かつらぎ町)と大和八木と云う事ですので、五條から京都の木津川流れ橋までの予定ですが、新大阪までの新幹線にスマホを置き忘れてしまうと云うアクシデントに見舞われたとの連絡が吉野のY氏を通じて入ってきます、カメラと地図が使えないと云うのは今の時代のツーリングには一大事です。とにかく約束通り五條新町のローソンへ向かいます。 橿原のバイト先を9時前にスタート、吉野口駅前から重阪(へいざか)峠と走り慣れた道で五條市へ、10時半着の予定通りで走っていると夫人からメッセージが…

橿原のバイト先を9時前にスタート、吉野口駅前から重阪(へいざか)峠と走り慣れた道で五條市へ、10時半着の予定通りで走っていると夫人からメッセージが…

国道24号に向かってカメラを構えているとやってきました、この場所には最近まで五新線の遺構が国道を跨いでいたのですが撤去されていまいましたね。

まずは古い街並みの残る五條新町の通りに移動します。

まずは古い街並みの残る五條新町の通りに移動します。 まずは栄山寺から吉野川右岸の県道を遡ります、写真はモンベル五條店の前を通過中。

まずは栄山寺から吉野川右岸の県道を遡ります、写真はモンベル五條店の前を通過中。

左岸に渡る県道39号五條吉野線を離れ引き続き右岸を、ロードには厳しい荒れた1~1.5車線路ですがランドナーには相応しいロケーション、吉野川を見下ろす事ができます。

左岸に渡る県道39号五條吉野線を離れ引き続き右岸を、ロードには厳しい荒れた1~1.5車線路ですがランドナーには相応しいロケーション、吉野川を見下ろす事ができます。 そのまま右岸を真っ直ぐ行くと県道259号吉野川公園線となるのですが、阿田橋を渡り県道39号へ戻ります。

そのまま右岸を真っ直ぐ行くと県道259号吉野川公園線となるのですが、阿田橋を渡り県道39号へ戻ります。

お馴染み椿橋で吉野川を渡ります。

お馴染み椿橋で吉野川を渡ります。 椿橋から壺坂峠を越えて高取への道は大淀古道を呼ばれる歴史ある道、路面は先日の芋ヶ峠以上に荒れています、安産の滝にて。

椿橋から壺坂峠を越えて高取への道は大淀古道を呼ばれる歴史ある道、路面は先日の芋ヶ峠以上に荒れています、安産の滝にて。

荒れた1車線路が続いた後、唐突に2車線路になり壺阪峠まで数100mが拡幅されています、30年近く前に峠側から工事が始まったのですが、それっきり中断されたまま、車も殆んど来ないしこれで良いのですが、税金をドブ捨てた典型の様な工事です。日本三大山城高取城址へ行く県道119号と合流し、壺阪寺から高取の町並みへ下ります。

荒れた1車線路が続いた後、唐突に2車線路になり壺阪峠まで数100mが拡幅されています、30年近く前に峠側から工事が始まったのですが、それっきり中断されたまま、車も殆んど来ないしこれで良いのですが、税金をドブ捨てた典型の様な工事です。日本三大山城高取城址へ行く県道119号と合流し、壺阪寺から高取の町並みへ下ります。 薬の町として知られる高取町土佐街道の道並み、春は町おこしの「町家の雛祭り」で賑わいますが、今はなにやら田圃ならぬ町家の軒先に案山子が並んでいます。

薬の町として知られる高取町土佐街道の道並み、春は町おこしの「町家の雛祭り」で賑わいますが、今はなにやら田圃ならぬ町家の軒先に案山子が並んでいます。

近鉄吉野線の飛鳥駅前から明日香村へ、長年続いた「あすか鍋サイク」の宴会場としてお世話になった「めんどや」へ。

近鉄吉野線の飛鳥駅前から明日香村へ、長年続いた「あすか鍋サイク」の宴会場としてお世話になった「めんどや」へ。

斎藤氏も来た記憶が曖昧だそうで、折角ですので石舞台をタダでみおろす毎度のポイントへ。平日とは云え秋晴れの1日「めんどや」も石舞台も観光客で一杯。そうこうしていると下から「○○さ~ん!」と呼ぶ声、顔馴染みの今風ローディまりちゃんでした、週末に那智勝浦で行われる「熊野古道ヒルクライム」に出るので、練習がてら多武峯まで登るとか、さすがに「練習」とか云う言葉に全く縁のないおじさん達はご一緒するには敵いませんので。しかし写真を並べるとギャップが大きすぎ(^_^)

斎藤氏も来た記憶が曖昧だそうで、折角ですので石舞台をタダでみおろす毎度のポイントへ。平日とは云え秋晴れの1日「めんどや」も石舞台も観光客で一杯。そうこうしていると下から「○○さ~ん!」と呼ぶ声、顔馴染みの今風ローディまりちゃんでした、週末に那智勝浦で行われる「熊野古道ヒルクライム」に出るので、練習がてら多武峯まで登るとか、さすがに「練習」とか云う言葉に全く縁のないおじさん達はご一緒するには敵いませんので。しかし写真を並べるとギャップが大きすぎ(^_^)

斎藤氏を橿原神宮までご案内した後、私は今月中に片付けておかないといけない所用で大和高田まで往復、暗くなる直前に桜井に帰投。明日は八木札の辻から下ッ道~大和郡山~歌姫峠から京都八幡木津自転車道経由で木津川流れ橋までご案内する予定です、本日の走行78.2キロ。

大隅半島キャンプツーリング(2日目)

鹿児島県道479号国師境線から望む桜島

台風の余波もあってか紀淡海峡を抜けてからは結構揺れていた様な、そこはその元ヨットマンとしては、久しぶりの浮遊感を懐かしく感じながらいつの間にか寝ついてしまいました。志布志港到着は0855、走る時はあまり朝食は摂らないのですが、いささか時間をもて余してレストランへ、620円也の朝食バイキングを、さすがに朝食にはシニア割引はない様でして。エントランスの丸窓から見える陸は宮崎県最南端の都井岬、岬をまわれば志布志湾です。

台風の余波もあってか紀淡海峡を抜けてからは結構揺れていた様な、そこはその元ヨットマンとしては、久しぶりの浮遊感を懐かしく感じながらいつの間にか寝ついてしまいました。志布志港到着は0855、走る時はあまり朝食は摂らないのですが、いささか時間をもて余してレストランへ、620円也の朝食バイキングを、さすがに朝食にはシニア割引はない様でして。エントランスの丸窓から見える陸は宮崎県最南端の都井岬、岬をまわれば志布志湾です。

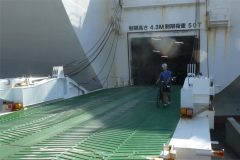

下船はトラック、乗用車、単車、自転車の順になりますので、車両甲板に降りたのは9時半。

下船はトラック、乗用車、単車、自転車の順になりますので、車両甲板に降りたのは9時半。

0940 ようやく下船。

0940 ようやく下船。

参加者はヘルメット着用とのお達しで、カスクでも可と云う事でしたので、今回はカスクを持ってきました。なお鹿児島県は自転車保険への加入が義務付けられています。

参加者はヘルメット着用とのお達しで、カスクでも可と云う事でしたので、今回はカスクを持ってきました。なお鹿児島県は自転車保険への加入が義務付けられています。

色々とセレモニーもあって、志布志市のゆるキャラ「志武士ししまる」もお出迎え。

色々とセレモニーもあって、志布志市のゆるキャラ「志武士ししまる」もお出迎え。

参加者全員で集合写真を撮って 1015 ようやくスタートです。

参加者全員で集合写真を撮って 1015 ようやくスタートです。

まずは市街を抜けて志布志市役所へ「志布志市志布志町志布志の志布志市役所志布志支所」です。

まずは市街を抜けて志布志市役所へ「志布志市志布志町志布志の志布志市役所志布志支所」です。

続いて志布志駅へ、訪れるのは大隅(古江)線全通前の1969年8月以来ですから50年ぶりになります、かつては志布志線、日南線、大隅線の接続する駅でしたが1987年に志布志線と大隅線が廃止され、駅そのものも少し東側へ移転して日南線の終点として、宮崎方面からの1日8往復がやって来るだけのホーム1面の無人駅になってしまいました。

続いて志布志駅へ、訪れるのは大隅(古江)線全通前の1969年8月以来ですから50年ぶりになります、かつては志布志線、日南線、大隅線の接続する駅でしたが1987年に志布志線と大隅線が廃止され、駅そのものも少し東側へ移転して日南線の終点として、宮崎方面からの1日8往復がやって来るだけのホーム1面の無人駅になってしまいました。

元の志布志駅や機関区などのあった場所は駐車場やショッピングセンターになっていて、一角が志布志鉄道記念公園としてキハ52他、門鉄デフのC58 112が保存されています、志布志線と云えば幻のC63を彷彿とさせる4次型C58が走っていたのですが、ではないのが残念。

元の志布志駅や機関区などのあった場所は駐車場やショッピングセンターになっていて、一角が志布志鉄道記念公園としてキハ52他、門鉄デフのC58 112が保存されています、志布志線と云えば幻のC63を彷彿とさせる4次型C58が走っていたのですが、ではないのが残念。

写真はいずれも1969年8月5日、ラストナンバーのC58 427、(写真左)志布志古江管理所、(写真右)都城駅? この当時は424,426,427が志布志区在籍で112は大分区にいた様です。

写真はいずれも1969年8月5日、ラストナンバーのC58 427、(写真左)志布志古江管理所、(写真右)都城駅? この当時は424,426,427が志布志区在籍で112は大分区にいた様です。

さて今日は北へ30キロ程のノルマの「道の駅 すえよし」経由で錦江湾沿いの「道の駅 たるみず湯っ足り館」までの75キロ程を走る予定なのですが、志布志を後にしたのは既に11時前、先が思いやられます。志布志線廃線跡をたどりながら進みます、廃線跡は岩川駅跡以南の多くは道路に転用、以北は「マインドロード末吉」と云う名称の自転車歩行者専用道路となっています。元が線路跡ですから勾配こそ知れているものの、鉄橋やトンネルがあった部分は道路に転用されず、その部分を迂回している区間のアップダウンが結構きつく、おまけに向かい風が。

志布志から3つ目の伊崎田駅は、元駅舎が有明町鉄道記念公園となっています、駅舎の中のマネキンが不気味な事、さすがにここでのゲリキャンは遠慮します。

志布志から3つ目の伊崎田駅は、元駅舎が有明町鉄道記念公園となっています、駅舎の中のマネキンが不気味な事、さすがにここでのゲリキャンは遠慮します。

伊崎田~大隅松山間のトンネル、山越えで迂回します。

伊崎田~大隅松山間のトンネル、山越えで迂回します。

岩川駅跡付近から自転車歩行者専用道路「マインドロード」に入ります、自転車道用途よりも地元の方のランニングコースになっているのでしょうか、ところどころにベンチや四阿もありますが、崩落で通れず迂回しなければならない部分がありました。

岩川駅跡付近から自転車歩行者専用道路「マインドロード」に入ります、自転車道用途よりも地元の方のランニングコースになっているのでしょうか、ところどころにベンチや四阿もありますが、崩落で通れず迂回しなければならない部分がありました。

岩北駅跡、ホームがそのまま残っています。

岩北駅跡、ホームがそのまま残っています。

駅跡ではないのですが四阿が、岩川のコンビニで買い込んだお弁当でお昼にします、近くでは「高松さこんたろうの里」と記されて水車が回っています。あとで知ったのですが「さこんたろう(左近太郎)」とは精米用水車の事らしいのです。

駅跡ではないのですが四阿が、岩川のコンビニで買い込んだお弁当でお昼にします、近くでは「高松さこんたろうの里」と記されて水車が回っています。あとで知ったのですが「さこんたろう(左近太郎)」とは精米用水車の事らしいのです。

末吉駅跡も末吉鉄道記念館として公開されています、これより志布志線跡は県境を越えて西都城へ向かいますので、廃線跡探訪はここでひとまず終えて、県道501号光神山諏訪方線他を経て道の駅「すえよし」へ。

末吉駅跡も末吉鉄道記念館として公開されています、これより志布志線跡は県境を越えて西都城へ向かいますので、廃線跡探訪はここでひとまず終えて、県道501号光神山諏訪方線他を経て道の駅「すえよし」へ。

1503 参加ノルマになっている「道の駅 すえよし」に到着。現在は曽於市となっている末吉町は県内随一の肉牛生産地だとか。

1503 参加ノルマになっている「道の駅 すえよし」に到着。現在は曽於市となっている末吉町は県内随一の肉牛生産地だとか。

道の駅からが国道10号を西へ、1624 霧島市へ入ります。当初のプランでは牧の原から県道478号比曽木野福山港線で錦江湾べりを走る国道220号まで下る予定だったのですが、通行止めの情報が、途中の「中茶屋公園」からの展望を期待していたのです。代わりに国道504号線を南下し県道479号国師境線で国道220号へ下る事にしていたのですが、遅くなりついでに県道478号へ突っ込んでみる事に、あわよくば「中茶屋公園」でのゲリキャンも考えて牧の原のコンビニで食料を調達しておきます。

道の駅からが国道10号を西へ、1624 霧島市へ入ります。当初のプランでは牧の原から県道478号比曽木野福山港線で錦江湾べりを走る国道220号まで下る予定だったのですが、通行止めの情報が、途中の「中茶屋公園」からの展望を期待していたのです。代わりに国道504号線を南下し県道479号国師境線で国道220号へ下る事にしていたのですが、遅くなりついでに県道478号へ突っ込んでみる事に、あわよくば「中茶屋公園」でのゲリキャンも考えて牧の原のコンビニで食料を調達しておきます。

県道478号に入ります、国道220号までの標高差は400m、普通なら無理に突っ込む状況ではないのですが、通行止箇所がそう遠くもなさそうなので。幅員もあって崩落箇所も充分に通れて、してやったりと思っていたら、完全に崩れた区間が現れて(写真右)万事休す、標高で50mばかりを引き返す事に。

県道478号に入ります、国道220号までの標高差は400m、普通なら無理に突っ込む状況ではないのですが、通行止箇所がそう遠くもなさそうなので。幅員もあって崩落箇所も充分に通れて、してやったりと思っていたら、完全に崩れた区間が現れて(写真右)万事休す、標高で50mばかりを引き返す事に。

国道504号に戻って南下、稜線近くまで登る区間があって嬉しい事に桜島と錦江湾に沈む夕陽を望む事ができました。

国道504号に戻って南下、稜線近くまで登る区間があって嬉しい事に桜島と錦江湾に沈む夕陽を望む事ができました。

県道479号に入るとこちらも錦江湾に向かって標高差400m程のダウンヒル、所々ですが錦江湾を望む事できます、写真を撮りながら沈む夕陽と競う様に下ります、国道220号まで下りきった頃にはすっかり暗くなってしまいました。

県道479号に入るとこちらも錦江湾に向かって標高差400m程のダウンヒル、所々ですが錦江湾を望む事できます、写真を撮りながら沈む夕陽と競う様に下ります、国道220号まで下りきった頃にはすっかり暗くなってしまいました。

道の駅「たるみず湯っ足り館」まで国道を10キロ程、交通量も多くなりますし、充分なナイトランの用意もありますので、整えて走り出します。

道の駅到着は19時過ぎ、既に温泉以外の営業は終わっています。温泉(350円)に入ってから桜島を望む「国旗日の丸のふるさと」のモニュメントの陰にテントを張ります。本日の走行88.4キロ。