天理市三島町

天理市三島町

萱生町の休憩所で皆さん思い思いの昼食の後、集合写真を撮って、再びスタートです。

萱生町の休憩所で皆さん思い思いの昼食の後、集合写真を撮って、再びスタートです。

はやま夫妻、つっちーさんご一家の到着を待って「あすか鍋」の始まりです。

はやま夫妻、つっちーさんご一家の到着を待って「あすか鍋」の始まりです。

実は翌3日は齢64の私の誕生日なのですが、ある方からちょっとしたサプライズが、恥ずかしいやら照れるやら、でも気に掛けて頂き有難うございます。 「あすか鍋」次は2019年12月、もう平成じゃないのですね。

実は翌3日は齢64の私の誕生日なのですが、ある方からちょっとしたサプライズが、恥ずかしいやら照れるやら、でも気に掛けて頂き有難うございます。 「あすか鍋」次は2019年12月、もう平成じゃないのですね。

例に拠って集合写真を含む当日の写真をうちのHPのアルバムにアップしています、[BYCICLE]→[ツーリングの記録]→[2017]と辿って下さい。1920×1280の大きなサイズもダウンロード可能です、参加者の方には再利用して頂いて結構です。なお認証が必要です、ログインは’2017’、パスワードは2017年の「CanCan謹製カレンダー」の裏表紙右下黄色枠内の4桁の数字です。

今日は行き当たりばったりで走り出し鳥見山公園へ登ってきました。鳥見山公園は桜井市と宇陀市の間にある標高734mの鳥見山の中腹にある公園です。実は桜井市外山(とび)にも同名の鳥見山がありますが、こちらは標高わずか245m、いずれも神武天皇所縁とか共通する伝承があるので、どこかでごっちゃになっているのかも知れません。

今日は行き当たりばったりで走り出し鳥見山公園へ登ってきました。鳥見山公園は桜井市と宇陀市の間にある標高734mの鳥見山の中腹にある公園です。実は桜井市外山(とび)にも同名の鳥見山がありますが、こちらは標高わずか245m、いずれも神武天皇所縁とか共通する伝承があるので、どこかでごっちゃになっているのかも知れません。

続きを読む 久しぶりに鳥見山へ →

RRCB(Restoring and Riding Classic Bicycles)の夏の恒例行事「大和高原早朝ラン」に参加してきました。と云っても仕事の都合で針テラス(名阪国道針I.C.)7時の集合にはとても間に合わないのですが、先々週の「ヴィンテージレーサー観賞会」、先週の「奥千丈林道」とRRCBの行事に参加できなかったので、頑張ってコースを逆回りして迎撃、合流する事にしました。ところで「大和高原早朝ラン」いつごろから始まったのでしょうね、真夏の一日朝の涼しいうちに標高のある大和高原の50キロ余りのコースを駆け抜けよう云うものです。昨年は不参加でしたが最近では一昨年に参加させて貰っています。

RRCB(Restoring and Riding Classic Bicycles)の夏の恒例行事「大和高原早朝ラン」に参加してきました。と云っても仕事の都合で針テラス(名阪国道針I.C.)7時の集合にはとても間に合わないのですが、先々週の「ヴィンテージレーサー観賞会」、先週の「奥千丈林道」とRRCBの行事に参加できなかったので、頑張ってコースを逆回りして迎撃、合流する事にしました。ところで「大和高原早朝ラン」いつごろから始まったのでしょうね、真夏の一日朝の涼しいうちに標高のある大和高原の50キロ余りのコースを駆け抜けよう云うものです。昨年は不参加でしたが最近では一昨年に参加させて貰っています。

自宅の桜井市ではなく橿原市内の出先を出発したのが0840、初瀬街道(横大路)を東へ走り長谷寺から<38>桜井都祁線へ、一番の難関が初瀬ダムです。一行は針テラスをスタート、山田から田原と須川ダムの下流、京都府との県境近くまで北上した後、柳生経由で布目ダムまで戻って来るのですが、既に柳生だとか、これはちょっと早すぎ、エイドポイントになっている布目ダムでの冷たいスイカにはありつけそうにありません。

自宅の桜井市ではなく橿原市内の出先を出発したのが0840、初瀬街道(横大路)を東へ走り長谷寺から<38>桜井都祁線へ、一番の難関が初瀬ダムです。一行は針テラスをスタート、山田から田原と須川ダムの下流、京都府との県境近くまで北上した後、柳生経由で布目ダムまで戻って来るのですが、既に柳生だとか、これはちょっと早すぎ、エイドポイントになっている布目ダムでの冷たいスイカにはありつけそうにありません。

10時半頃には針を通過し小倉から<127>北野吐山線へ、一行はとっくに布目ダムに到着して冷たいスイカを頬張っている様です。このままダムに向かっても途中でトンボ返りになりそうなので、コース上で一番嫌な坂である<80>奈良名張線と合流する北野口で待ち構える事にしました。ところでここからは日本の原風景とも云える素晴らしい山村風景を見下ろす事ができます。

10時半頃には針を通過し小倉から<127>北野吐山線へ、一行はとっくに布目ダムに到着して冷たいスイカを頬張っている様です。このままダムに向かっても途中でトンボ返りになりそうなので、コース上で一番嫌な坂である<80>奈良名張線と合流する北野口で待ち構える事にしました。ところでここからは日本の原風景とも云える素晴らしい山村風景を見下ろす事ができます。

計算通り一行が坂を上がってきました、先頭は明日香村のチネリ怪人vivvaさんです。参加者はドタもあって私を含めると16名との事です、プログレスの三島さんの姿も。(写真右:kiyaさん)

計算通り一行が坂を上がってきました、先頭は明日香村のチネリ怪人vivvaさんです。参加者はドタもあって私を含めると16名との事です、プログレスの三島さんの姿も。(写真右:kiyaさん)

北野口から<127>北野吐山線を折り返します。起点の北野から下深川まで未改良区間が続きます、渓流沿いの木陰が続き真夏でも快適、<25>月瀬針線と広域農道に挟まれて通う車も殆んどありません。

北野口から<127>北野吐山線を折り返します。起点の北野から下深川まで未改良区間が続きます、渓流沿いの木陰が続き真夏でも快適、<25>月瀬針線と広域農道に挟まれて通う車も殆んどありません。

針テラスには丁度お昼前に戻ってきて「王将」へ直行です。「王将」の前にサンジェ、チネリ、デローザ、ロッシンetc.の名車が並びます。

針テラスには丁度お昼前に戻ってきて「王将」へ直行です。「王将」の前にサンジェ、チネリ、デローザ、ロッシンetc.の名車が並びます。

今日は16時から有志が再来週の鈴鹿でのチームTTの練習との事で、昼食後はそれまでの間に山辺高校の近くにある「ミモザガーデン」にスイーツに行く事になりました。並松(なんまつ)池を見下ろすデッキのある素敵なカフェです、私は「なつみかんのかきごおり」を頂きました。(写真左:ショコラさん)

今日は16時から有志が再来週の鈴鹿でのチームTTの練習との事で、昼食後はそれまでの間に山辺高校の近くにある「ミモザガーデン」にスイーツに行く事になりました。並松(なんまつ)池を見下ろすデッキのある素敵なカフェです、私は「なつみかんのかきごおり」を頂きました。(写真左:ショコラさん)

午後2時に「ミモザガーデン」を後にし集合場所の針テラスへ戻りますが、自走の私はここでお別れし帰途に就かさせて頂きましたが、来年はフル参加で。本日の走行59.8キロ。

午後2時に「ミモザガーデン」を後にし集合場所の針テラスへ戻りますが、自走の私はここでお別れし帰途に就かさせて頂きましたが、来年はフル参加で。本日の走行59.8キロ。

当日の写真をうちのHPの「ツーリングの記録」にアップしています。[BICYCLE]→[ツーリングの記録]→[2017]とたどって下さい。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログインは’2017’、パスワードは「CanCan謹製卓上カレンダー 2017年版」奥付右下の数字です。以前のログイン、パスワードも現時点では使用できます。私の撮影分に関しては参加者の方は再利用して頂いて結構です。

ショコラさんのレポートはこちら

まぁ

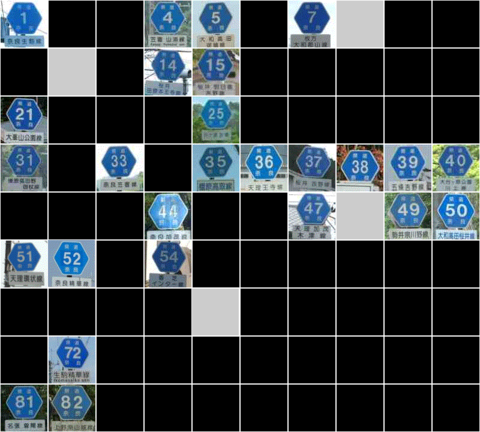

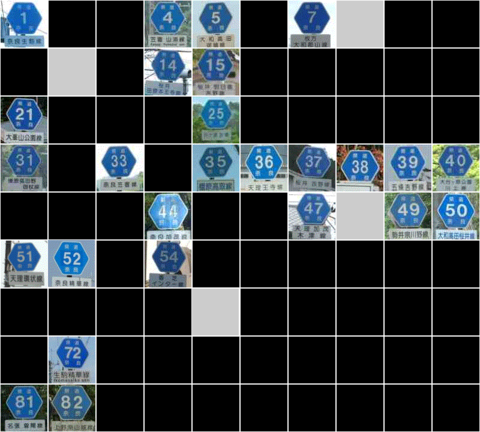

道路元標に限らず昔から妙なモンを集める悪癖がありまして、ヘキサ即ち県道路線番号案内標識。暫くほってあったのですが、最近思い出した様に幾つか拾ってきましたんで、整理してみた訳です。黒い部分は欠番、グレーの部分は未収分ですが、県道であっても必ず建っていると云う訳でもなく、<12>堺大和高田線などは奈良県側は全線国道165号線と重複しているために、県道番号案内標識なんぞは建てるに建てられない訳でして、しかし経路の途中が国道と重複しているならともかくとして、起点寄り終点寄りに重複区間があるなら外してしまえばと思うのですがね。

奈良県では100番までの地方主要道はともかく、以降の3桁県道は正式の路線番号案内標識がなく、補助標識があるのみと云う路線が結構あります。 和歌山県なんぞはさすが徳川御三家の末裔、ケチ臭い事はせずにしっかり正規の標識が建っています。 対して「三重乞食」と云われるだけあって、三重県では無駄ものは建てないと云う訳か、ガードレールにシールを貼っただけと云うのが多くて、われわれコレクターには残念なのであります。

奈良県では100番までの地方主要道はともかく、以降の3桁県道は正式の路線番号案内標識がなく、補助標識があるのみと云う路線が結構あります。 和歌山県なんぞはさすが徳川御三家の末裔、ケチ臭い事はせずにしっかり正規の標識が建っています。 対して「三重乞食」と云われるだけあって、三重県では無駄ものは建てないと云う訳か、ガードレールにシールを貼っただけと云うのが多くて、われわれコレクターには残念なのであります。

こんな馬鹿な事を長い事やってますと、国道に格上げなんて御目出度い話ではなく、<204>下田良福寺線の様に格下げされて県道でなくなってしまったのもあって、なかなかのコレクターズアイテムに。

しょせん県道番号なんてお役所が適当に付けている様ですが、一応「道路法」に従って県告示が行なわれる訳でして、県によってはなんらかの分類も行なわれている様な。特に地方主要道を除く県道では都府県を跨ぐ場合、最近では700番台を両県が示し合わせて使用する様になっている様です。昔は同じ路線名なのに県境を跨ぐと路線番号が変わるなんて事があったのです。奈良県の場合では大阪府とは700番台、和歌山県とは730番台、京都府とは750番台、三重県とは780番台が使用されています。これはこれで道路元標ほどではありませんが、なかなか奥が深いのです。

しょせん県道番号なんてお役所が適当に付けている様ですが、一応「道路法」に従って県告示が行なわれる訳でして、県によってはなんらかの分類も行なわれている様な。特に地方主要道を除く県道では都府県を跨ぐ場合、最近では700番台を両県が示し合わせて使用する様になっている様です。昔は同じ路線名なのに県境を跨ぐと路線番号が変わるなんて事があったのです。奈良県の場合では大阪府とは700番台、和歌山県とは730番台、京都府とは750番台、三重県とは780番台が使用されています。これはこれで道路元標ほどではありませんが、なかなか奥が深いのです。

奈良、和歌山、三重の3県は紀伊半島の県道を走り潰していた頃に、和歌山県は残り10件まで迫っているのですが、地元にも拘わらず奈良県は、ちょっと紀伊半島とは云えない北部へは行ってない事と、補助標識では面白くない事もあって20数件残してしまっています。所詮はサイクリングのツマみたいなものですので、桜井と云う恵まれた環境に暮らしていると生駒くんだりまで走りに行こうと云う気がおこらないものでして。京都府や兵庫県も道路元標の宝庫でもあるので結構走り回ったのですが、その頃はヘキサ蒐集熱が冷めていたもので、殆どコレクションしてなかったのが、今から思うとちょっと残念ですが、今さら行くつもりもね。 ローディの間で人気のダムカードも、今さら県下のダム巡りするのもね。

2月の事ですが、郡山の佐保川界隈を走っていた折に見掛けた道路工事の看板、「大和青垣吉野川自転車道線舗装工事」と聞きなれない名称の自転車道の名前があがっていたのですが…

2月の事ですが、郡山の佐保川界隈を走っていた折に見掛けた道路工事の看板、「大和青垣吉野川自転車道線舗装工事」と聞きなれない名称の自転車道の名前があがっていたのですが…

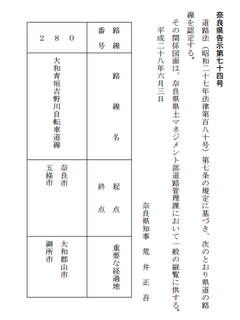

最近になって奈良県の県道につぃて調べていたら6月3日付けで次の様な県告示が出ている事を知りました。内容はご覧の様に「大和青垣自転車道線」を道路法に従い認定すると云うものなのですが。自転車道であっても県道であれば、ちゃんと路線番号も付く訳でして。いわゆる「奈良自転車道」には県道266号奈良西の京斑鳩自転車道線、「大和中央自転車道」には県道273号大和郡山田原本橿原自転車道線は、そして「飛鳥葛城自転車道」には県道274号明日香大和高田広陵自転車道線と云う番号が振られています。奈良県では見かけませんが、和歌山県や三重県ではちゃんと路線番号案内標識いわゆるヘキサが設置されている路線もあります。

しかし前にも書きましたが奈良県では道路法に付けられた正式名称と愛称?が標識にまで混在していて、中には「ならクル」のサインまで並んでいる始末、訳の判らんと云うか誤解を招きかねない迷惑な話でもあります、閑話休題。さて話は戻って「大和青垣自転車道線」とはこの様な経緯によるものらしいのです。

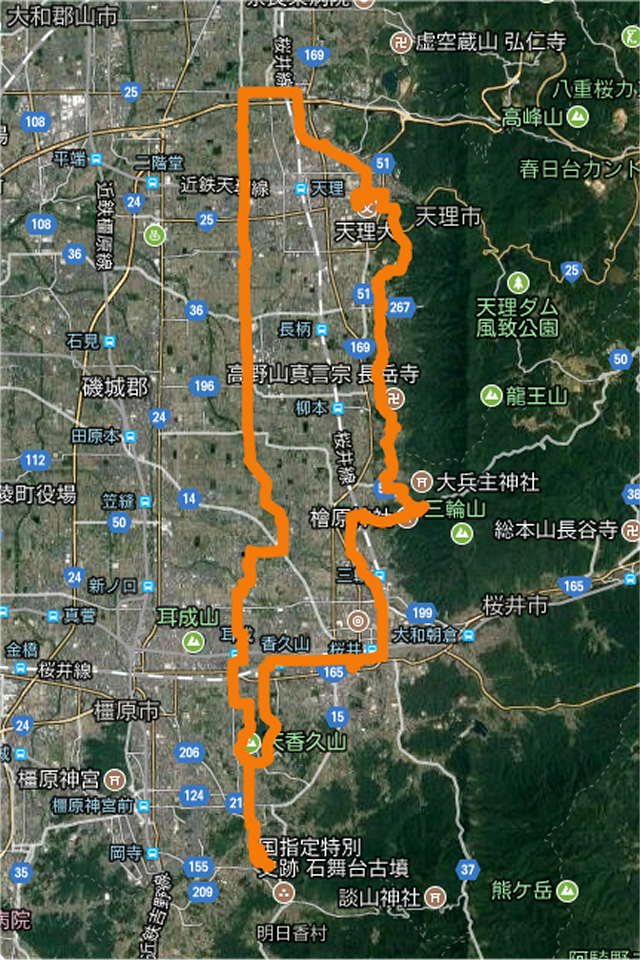

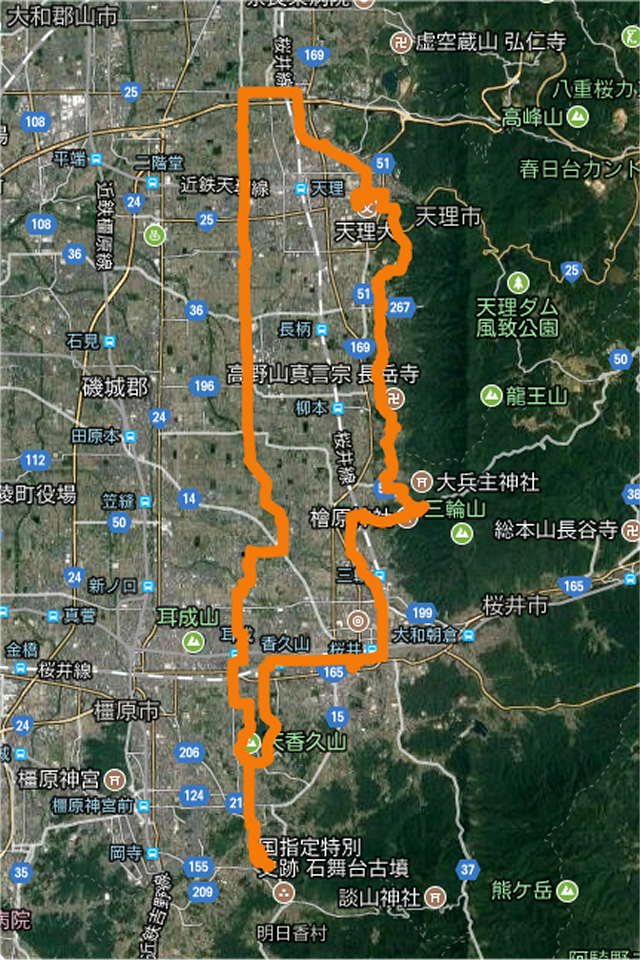

概ね奈良市から大和郡山市にかけて佐保川沿いに新たに自転車道を整備し、既存の3つの自転車道である奈良西の京斑鳩自転車道線~大和郡山田原本橿原自転車道線~明日香大和高田広陵自転車道線を継いで吉野川河畔に至ろうと云うものです。この様な自転車道の整備が、現状の自転車道の利用形態や利用状況からみて、どれ程意義のあるのものかは疑問ですが、部分的には歓迎できる点もなくはないです。奈良市街から佐保川沿いに大和川河畔に至るルートの整備プランはなかなか興味深く、現状では佐保川右岸の車道が舗装されているもののと路面状況が非常に悪い事、左岸には未舗装部分がある事、近鉄平端駅東方で近鉄天理線と橿原線に分断されてしまっている事が問題点としてあげられますが、自転車道として整備し鉄道部分をアンダーパスする点は非常に魅力的です。その他一般に公開されいる資料からは詳細なルートは判りませんが、御所市からは大阿太高原を越えて吉野川河畔に下る案は、私が帰路に良く利用しているだけに我意を得たりと。ただできれば阿田橋から南は県道<39>五條吉野線に沿うのではなく、右岸の市道を設定して貰いたかったですね。

ちなみに「大和青垣吉野川自転車道」のネーミング、国定公園にもなっている「大和青垣」の名称ですが、春日断層より東の大和高原を意味するもので、「なるクル」の「T-1大和青垣ルート」は柳生から針方面に南下しているので異存はないのですが、大和盆地の真ん中を縦断するこの自転車道が「大和青垣」とは如何なものでしょう。なお県PDF資料の2枚目右上で「古都奈良の文化財(東大寺)」として紹介されている写真は、「ならクル」のフォトコンテストで最優秀賞を頂いた私の作品です、コラージュみたいであまり気に入った写真でもありませんが、何の連絡もなかったのですが二次使用権を譲っているだけに仕方はないものと、ただ何かで使ってくれるなら教えてねと云ってあったのですが。水戸岡さんの名前はクレジットされていても、私の名前がないのはネームバリューの差(^_^) さてこの計画は平成28年度から32年度にかけて13億4,500万円が事業費として計上されている事もお忘れなく。県がサイクリストをダシにして自分達と業者の為に、効果のない事業をまたやっているなんて云いたくないもんです。

先週に続いて明日香村稲渕で行なわれている「案山子コンテスト」を覗きに行ってきたのですが、明後日に投票を控えて作品が出揃っているのかと思っていたのですが… 先週と変わりありません、毎年素晴らしい作品で愉しまさせてくれる常連さんの出品がない様です。 それが理由ではないと思うのですが、今年は全体に今一つですね。

幾つか紹介しておきますが、去年と比べると寂しいですね。 ところで彼岸花の方は一気に咲き始めています、写真としてもこちらの方が収穫があった様な。

幾つか紹介しておきますが、去年と比べると寂しいですね。 ところで彼岸花の方は一気に咲き始めています、写真としてもこちらの方が収穫があった様な。

逢坂隧道

旧中辺路町福定(現 田辺市)でR311に一旦入りますが、幾らも走らない内に旧道へと。 ここから本宮へは2つの峠を越えて行かなければなりませんが、まずは逢坂峠の逢坂隧道へ向かいますが。 やはり昨日と同様、暑くなってくるとまったく持って足が回らなくなります。 写真は福定から逢坂隧道への途中にある宝泉寺の大銀杏(写真 : Vivvaさん)、福定には以前は国道沿いに自販機があった様に記憶していたのですがあてが外れ、お寺の駐車場には山の水を引いた蛇口があって、この炎天下大助かりです。

この先「通行止」の看板がでていたのですが、先に行った連中もお構いなし、私もさして気にはしていなかったのですが、暫くするとVivvaさんが引き返してきます、トンネルはゲートがしてあって入れないとの事、後1キロとないここまで登ってきて、ちょっと諦められません。 とにかく検分を、左右に人はすり抜けられる隙間があるのですが、サイドバッグを付けたキャンピングはともかくとしても、素の自転車のハンドルを回してもすり抜けられそうにありません。 上から越えられないかとやったみたのですが、高さもあってかなり難しそうです。 トンネルを抜ければもちろん下りですが、熊野古道と合流し近露の村を眼下に見下ろすビューポイントがあったのですが。

Vivvaさんとエビさんが頑張ってくれたのですが、どうにも突破は叶わない様で、入口を入れても当然に出口も同じ状況である訳でして。 迂回路と云うかせっかく登ってきた道を国道311号まで戻り、現在の逢坂トンネルまで再び登らなくてはなりません。 諦めのついた人から引き返して下って行きます。

道の駅「熊野古道中辺路」にて。 逢坂隧道を敗退してせっかく登って来た旧道を再び福定まで下り、国道311号を逢坂トンネルへ向かいます、トンネルまでの日影のない車の多い登りの辛かった事、逢坂トンネルは自転車の走れる様な歩道のない1,700m余りのトンネルです。 道の駅はトンネルを出てすぐ、何人かは既に食事中。 私は食欲もないのでかき氷を頂いて、めはり寿司を買い求めておきます。

道の駅「熊野古道中辺路」にて。 逢坂隧道を敗退してせっかく登って来た旧道を再び福定まで下り、国道311号を逢坂トンネルへ向かいます、トンネルまでの日影のない車の多い登りの辛かった事、逢坂トンネルは自転車の走れる様な歩道のない1,700m余りのトンネルです。 道の駅はトンネルを出てすぐ、何人かは既に食事中。 私は食欲もないのでかき氷を頂いて、めはり寿司を買い求めておきます。 全員がそろって近露へ下り再び旧道へ入りますが、旧R311と熊野古道とが交錯しながら小広峠へと登って行きます。

小広峠への途中にある野中の清水、さすがのギンタロウさんもドボンは遠慮されてますが、たっぷり浴びていた様な。

小広峠への途中にある野中の清水、さすがのギンタロウさんもドボンは遠慮されてますが、たっぷり浴びていた様な。

野中の清水を出て小広峠へ向いますが、少しパラパラと降ってきたので、新高尾トンネルの前の四阿に入ります、何やら1人足らないのです。 ヤマタンさんがいないのです、そう云えば野中の清水でもいなかった様な、14年前とは云え私とヤマタンさんがこのルートを走っているので安心していたのですが。 ようやく携帯fが繋がったのですが、野中の清水の手前で間違って下ってしまい新道へ、仕方なく小広トンネルを抜けてしまったそうです。 ともあれ本宮側の何処かで合流できるでしょう。

野中の清水を出て小広峠へ向いますが、少しパラパラと降ってきたので、新高尾トンネルの前の四阿に入ります、何やら1人足らないのです。 ヤマタンさんがいないのです、そう云えば野中の清水でもいなかった様な、14年前とは云え私とヤマタンさんがこのルートを走っているので安心していたのですが。 ようやく携帯fが繋がったのですが、野中の清水の手前で間違って下ってしまい新道へ、仕方なく小広トンネルを抜けてしまったそうです。 ともあれ本宮側の何処かで合流できるでしょう。 しかし逢坂峠と小広峠、何度かこえてますが、良く降られてます。 雨雲レーダーによると少し待てばかわせそうなんですが。

小広峠からの下りは旧道を縫って走るつもりでいたのですかま、雨はおさまりそうにありませんし、時間もおしているので、新道を突っ走ります。 案の定湯峯温泉界隈まで下ってくると、雨はおさまり路面も濡れていません。 国道168号に入り熊野本宮へ、無事ヤマタンさんを補足。

小広峠からの下りは旧道を縫って走るつもりでいたのですかま、雨はおさまりそうにありませんし、時間もおしているので、新道を突っ走ります。 案の定湯峯温泉界隈まで下ってくると、雨はおさまり路面も濡れていません。 国道168号に入り熊野本宮へ、無事ヤマタンさんを補足。

国道168号の奈良和歌山県境は川沿いとは云えちょっとした峠道になります。 果無山脈の東の端が新宮川(十津川)へ落ち込む場所で、深い峡谷になっています。 二津野ダムと云うダムがあるのですが道路から殆んど見えません。 県境はこの峠道の南側の取り付きにあるのでしすが、十津川村南端の七色集落から国道は山腹に張り付くように標高を上げて行きますが、現在ではピークのやや南側まで1,700mに及ぶ七色高架橋が共用されていて、旧道をのんびり走って行く事ができます。 十二滝の手前で七色高架橋と合流し、2つ目のトンネルでようやく登りが終わります。

国道168号の奈良和歌山県境は川沿いとは云えちょっとした峠道になります。 果無山脈の東の端が新宮川(十津川)へ落ち込む場所で、深い峡谷になっています。 二津野ダムと云うダムがあるのですが道路から殆んど見えません。 県境はこの峠道の南側の取り付きにあるのでしすが、十津川村南端の七色集落から国道は山腹に張り付くように標高を上げて行きますが、現在ではピークのやや南側まで1,700mに及ぶ七色高架橋が共用されていて、旧道をのんびり走って行く事ができます。 十二滝の手前で七色高架橋と合流し、2つ目のトンネルでようやく登りが終わります。

デポ地の「昴の郷」まで後僅かと云う処でエビさんがパンク。 18時20分、皆さんの足を引っ張ったにも拘わらず、私が最初に「昴の郷」に戻ってきました。

デポ地の「昴の郷」まで後僅かと云う処でエビさんがパンク。 18時20分、皆さんの足を引っ張ったにも拘わらず、私が最初に「昴の郷」に戻ってきました。 本日の走行76.1キロ、キャンピングが2日で150キロ、獲得標高2,000m以上と云う過酷なツーリングでしたが、最高の仲間と思い出に残るツーリングとなりました。

集合写真を含む「十津川~龍神キャンプツーリング」の写真をうちのHPにアップしています。 [BYCYCLE]→[ツーリングの記録]→[2016]と辿って下さい、大きなサイズの画像もダウンロードできます、参加者の方は再利用して頂いて結構です。 なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧になれませんのであしからずご了承下さい。 ログイン名は’pal’、パスワードはうちのFAX番号下4桁です、CanCan謹製カレンダーの奥付等でご確認下さい。

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

萱生町の休憩所で皆さん思い思いの昼食の後、集合写真を撮って、再びスタートです。

萱生町の休憩所で皆さん思い思いの昼食の後、集合写真を撮って、再びスタートです。 夜都伎神社の紅葉にはさすがに遅かった様です。

夜都伎神社の紅葉にはさすがに遅かった様です。

石上神社へは小さな峠越えになります。山之辺の道の標識に従って行くと激坂を推す事になりますので少し迂回しますが、それでもそれなりの坂、下りは内山永久寺跡に向ってダートです。

石上神社へは小さな峠越えになります。山之辺の道の標識に従って行くと激坂を推す事になりますので少し迂回しますが、それでもそれなりの坂、下りは内山永久寺跡に向ってダートです。

石上神社に到着、ここの人気者は十数匹はいるのでしょうかニワトリ達、ちょっと珍しい種類も間近で見る事ができます、 別に春日大社の鹿とか、大神神社の蛇とか所縁のあるものではないらしいのですが。さて山之辺の道はこの先も奈良まで続くのですが、今日はここまでと云うか、あまり見るべきものもないと云うか、天理市街へ入ります。

石上神社に到着、ここの人気者は十数匹はいるのでしょうかニワトリ達、ちょっと珍しい種類も間近で見る事ができます、 別に春日大社の鹿とか、大神神社の蛇とか所縁のあるものではないらしいのですが。さて山之辺の道はこの先も奈良まで続くのですが、今日はここまでと云うか、あまり見るべきものもないと云うか、天理市街へ入ります。 天理教本部と天理大学の間には見事な銀杏並木があるので、ここでちょっとやらせ写真を撮ろう云う事に、南側の並木が葉を落とし始めているのが、ちょっと残念ですが。

天理教本部と天理大学の間には見事な銀杏並木があるので、ここでちょっとやらせ写真を撮ろう云う事に、南側の並木が葉を落とし始めているのが、ちょっと残念ですが。

最初の写真は上の2枚の写真、車の写っていないものとを合成したものです。

最初の写真は上の2枚の写真、車の写っていないものとを合成したものです。 上ッ道を櫟本(いちのもと)まで北上し左折、ここでドタ参のM氏とはお別れ、真っ直ぐ奈良へ向かわれます。私たちは北の横大路と呼ばれる東西の道へ入ります、業平道とも呼ばれるのですが、大和川の支流高瀬川に沿ったこの区間では県道192号福住横田線となっていて、福住より東はR25旧道、横田より西もR25となり法隆寺から王寺へと繋がっています。

上ッ道を櫟本(いちのもと)まで北上し左折、ここでドタ参のM氏とはお別れ、真っ直ぐ奈良へ向かわれます。私たちは北の横大路と呼ばれる東西の道へ入ります、業平道とも呼ばれるのですが、大和川の支流高瀬川に沿ったこの区間では県道192号福住横田線となっていて、福住より東はR25旧道、横田より西もR25となり法隆寺から王寺へと繋がっています。

かつて中ッ道があっただろうルートに沿って南へ。萱生の休憩所からご一緒してくれた地元天理のK氏とは前栽でお別れ。

かつて中ッ道があっただろうルートに沿って南へ。萱生の休憩所からご一緒してくれた地元天理のK氏とは前栽でお別れ。 迎撃に中ッ道を北上してきているT御大と合流できるタイミングかと天理市井戸堂の、山辺御縣神社へ。とにかく停まると自転車談義が始まりますのである意味世話が要りませんが、この神社は中ッ道を語る上で重要なポイントなのですよ。さてT御大はこの先の馬田池公園付近で待っているとの事です。

迎撃に中ッ道を北上してきているT御大と合流できるタイミングかと天理市井戸堂の、山辺御縣神社へ。とにかく停まると自転車談義が始まりますのである意味世話が要りませんが、この神社は中ッ道を語る上で重要なポイントなのですよ。さてT御大はこの先の馬田池公園付近で待っているとの事です。

PHOTO:T御大

PHOTO:T御大

田原本町蔵堂で大和川を渡り、この先は中ッ道を辿り憎くなりますので、少々迂回する事に。時間調整も兼ねて最後の休憩を。T御大の新車?を囲んで自転車談義、ラーレーとは云え元国体チャンプの乗る自転車ちゃいまっせ。

田原本町蔵堂で大和川を渡り、この先は中ッ道を辿り憎くなりますので、少々迂回する事に。時間調整も兼ねて最後の休憩を。T御大の新車?を囲んで自転車談義、ラーレーとは云え元国体チャンプの乗る自転車ちゃいまっせ。 この後「あすか鍋」に加わらないdendenさんと乾さんとお別れ、とにかく出入りの多いサイクですわ。朝越えて来た天香久山、こんどは西側の山麓を越えます。落日にはちょっと遅かったのですが、畝傍山の黄昏を。

この後「あすか鍋」に加わらないdendenさんと乾さんとお別れ、とにかく出入りの多いサイクですわ。朝越えて来た天香久山、こんどは西側の山麓を越えます。落日にはちょっと遅かったのですが、畝傍山の黄昏を。 予定通り暗くなった頃に「めんどや」に戻ってきました。

予定通り暗くなった頃に「めんどや」に戻ってきました。

はやま夫妻、つっちーさんご一家の到着を待って「あすか鍋」の始まりです。

はやま夫妻、つっちーさんご一家の到着を待って「あすか鍋」の始まりです。 実は翌3日は齢64の私の誕生日なのですが、ある方からちょっとしたサプライズが、恥ずかしいやら照れるやら、でも気に掛けて頂き有難うございます。 「あすか鍋」次は2019年12月、もう平成じゃないのですね。

実は翌3日は齢64の私の誕生日なのですが、ある方からちょっとしたサプライズが、恥ずかしいやら照れるやら、でも気に掛けて頂き有難うございます。 「あすか鍋」次は2019年12月、もう平成じゃないのですね。