決してヴィンテージレーサーに造詣がある訳でもないのですが、今年で5回目を迎える「ヴィンテージレーサー鑑賞会」を覗きに、会場のある伊賀市の「サンピア伊賀」まで往復してきました、一応集合写真撮影係と云う任務もあるのですが…

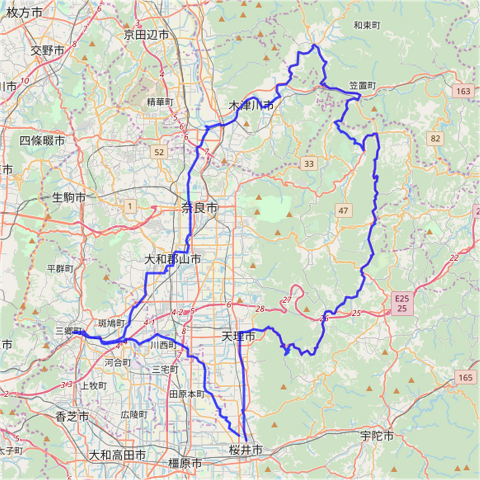

決してヴィンテージレーサーに造詣がある訳でもないのですが、今年で5回目を迎える「ヴィンテージレーサー鑑賞会」を覗きに、会場のある伊賀市の「サンピア伊賀」まで往復してきました、一応集合写真撮影係と云う任務もあるのですが… 7時前に桜井を出発、伊賀上野へはいつも初瀬ダムから取り付いて大和高原経由で、先月の「あらぎ島」以来のErbaロードで向かいますが、体が重くてなかなかペースが上がりません、そう云えば梅雨入りしてから調子も悪くてロクに走ってないですからネェ、坂もいつもに比べてキツく感じます。鬱陶しい梅雨空の下、陽射しは殆どないお陰で暑さはマシですが尋常じゃない湿度、走っている時はまだしも、停まると途端に汗が吹き出します。

7時前に桜井を出発、伊賀上野へはいつも初瀬ダムから取り付いて大和高原経由で、先月の「あらぎ島」以来のErbaロードで向かいますが、体が重くてなかなかペースが上がりません、そう云えば梅雨入りしてから調子も悪くてロクに走ってないですからネェ、坂もいつもに比べてキツく感じます。鬱陶しい梅雨空の下、陽射しは殆どないお陰で暑さはマシですが尋常じゃない湿度、走っている時はまだしも、停まると途端に汗が吹き出します。

大和高原へ上がってからのルートは幾つかあるのですが、小倉IC付近から農免道路へ、暫く走っていないと云う理由だけで踏み込みます、変わろうはずがないのですが、相変わらずアップダウンが強烈です。山添村に入った処から助命(ぜみょう)へ下る小径に入りますが、舗装はされているもののロードで走る様な道ではありません。

大和高原へ上がってからのルートは幾つかあるのですが、小倉IC付近から農免道路へ、暫く走っていないと云う理由だけで踏み込みます、変わろうはずがないのですが、相変わらずアップダウンが強烈です。山添村に入った処から助命(ぜみょう)へ下る小径に入りますが、舗装はされているもののロードで走る様な道ではありません。

上津ダム湖畔を経て、県道80号奈良名張線を跨いで遅瀬川に沿った奈良県道181号遅瀬西波多線へ(写真右)へ、実は国道25号線の奈良国中と伊賀上野間の経路は2桁国道の割りにはR163(大和街道の一部)やR165(阿保越伊勢街道)に比べて由緒のあるものでもないのです、国道になったのは戦後、それ以前では現在の中峯山経由ではなく、この遅瀬川に沿ったルートで策定されていた様な、伊賀上野ではこのルートを波多野街道としているのも納得できます。

上津ダム湖畔を経て、県道80号奈良名張線を跨いで遅瀬川に沿った奈良県道181号遅瀬西波多線へ(写真右)へ、実は国道25号線の奈良国中と伊賀上野間の経路は2桁国道の割りにはR163(大和街道の一部)やR165(阿保越伊勢街道)に比べて由緒のあるものでもないのです、国道になったのは戦後、それ以前では現在の中峯山経由ではなく、この遅瀬川に沿ったルートで策定されていた様な、伊賀上野ではこのルートを波多野街道としているのも納得できます。

国道25号線旧道(いわゆる非名阪)、奈良三重県境名張川に架かる五月橋の新橋への架け替え工事も佳境です、少し下流側へ走りますが、前後にボニートラスを従えた威容も見る事ができなくなってしまいました、旧橋は来春には撤去されるとか。後ろに見える赤い橋は名阪国道の新五月橋です。

国道25号線旧道(いわゆる非名阪)、奈良三重県境名張川に架かる五月橋の新橋への架け替え工事も佳境です、少し下流側へ走りますが、前後にボニートラスを従えた威容も見る事ができなくなってしまいました、旧橋は来春には撤去されるとか。後ろに見える赤い橋は名阪国道の新五月橋です。 会場に行く前に旧上野市街を少し巡ります、横溝映画のロケ地だったり(写真左上)、楽器店の前のニッパー君も健在(写真右上)、忍者タクシー(写真右下)は「サンピア伊賀」に居る事が多いです。

会場に行く前に旧上野市街を少し巡ります、横溝映画のロケ地だったり(写真左上)、楽器店の前のニッパー君も健在(写真右上)、忍者タクシー(写真右下)は「サンピア伊賀」に居る事が多いです。

11時過ぎに会場に到着、今年は参加台数が控えめな様ですが、いつもの関西と名古屋在住の顔ぶれに今回は遠路関東からの方を含む新しい方も何人か、35年ぶりの再会もあったとか。

11時過ぎに会場に到着、今年は参加台数が控えめな様ですが、いつもの関西と名古屋在住の顔ぶれに今回は遠路関東からの方を含む新しい方も何人か、35年ぶりの再会もあったとか。

ゲストに新進ビルダーの水島さんも見えられていました(元S級選手、ビルダーとしてはエクタープロトンの橋口さんのお弟子さん)。(写真 : UG兄さん)

ゲストに新進ビルダーの水島さんも見えられていました(元S級選手、ビルダーとしてはエクタープロトンの橋口さんのお弟子さん)。(写真 : UG兄さん)

午後からは個々のプレゼンが、今年もくノ一装束のまいちゃんが大活躍、各車の紹介では「まだ走ってません」「まだタイヤ貼ってません」の連発に大爆笑。さて詳しい紹介は朴念仁の私がするよりも、すみません近々にも公開されるだろうまえださんのブログにお任せして…

午後からは個々のプレゼンが、今年もくノ一装束のまいちゃんが大活躍、各車の紹介では「まだ走ってません」「まだタイヤ貼ってません」の連発に大爆笑。さて詳しい紹介は朴念仁の私がするよりも、すみません近々にも公開されるだろうまえださんのブログにお任せして… 今日はちゃんとした雨支度も輪行袋も持ってきていませんので、14時過ぎには一足お先に会場を後にさせて貰う事にします。上野盆地の田園風景の中を南下し、伊賀神戸駅近くから近鉄大阪線に沿った初瀬街道をひたすら西へ、美旗、桔梗が丘、名張、県境を越えて三本松の道の駅「宇陀路室生」までほぼノンストップ、夕立が心配でしたがどうやらこのまま無事に桜井まで帰れそうです、旧街道の海老坂峠を越え、現在室生ダム湖畔が抜けられない様なので、後は国道165号をひた走り西峠を下り、17時半には無事に帰投、本日の走行112.8キロ。

今日はちゃんとした雨支度も輪行袋も持ってきていませんので、14時過ぎには一足お先に会場を後にさせて貰う事にします。上野盆地の田園風景の中を南下し、伊賀神戸駅近くから近鉄大阪線に沿った初瀬街道をひたすら西へ、美旗、桔梗が丘、名張、県境を越えて三本松の道の駅「宇陀路室生」までほぼノンストップ、夕立が心配でしたがどうやらこのまま無事に桜井まで帰れそうです、旧街道の海老坂峠を越え、現在室生ダム湖畔が抜けられない様なので、後は国道165号をひた走り西峠を下り、17時半には無事に帰投、本日の走行112.8キロ。

なお過去のレポートは第1回(2015)、第2回(2016)、第3回は欠席、第4回(2018)を。

奈良県高市郡高取町

奈良県高市郡高取町