2年ぶりに1泊2日で野迫川村へ向かいます。キャンプツーリングと云っても食事は「昭和食堂」のお世話になるので、火器やコッフェルの類は一切積んで行かないもののこの容量、4サイドの右前には寝袋と衣類、左前にクーラーボックスと酒、右後にテントとマット、左後はカメラと三脚が、まぁ余裕で収まってますが、決して軽くはないです。

2年ぶりに1泊2日で野迫川村へ向かいます。キャンプツーリングと云っても食事は「昭和食堂」のお世話になるので、火器やコッフェルの類は一切積んで行かないもののこの容量、4サイドの右前には寝袋と衣類、左前にクーラーボックスと酒、右後にテントとマット、左後はカメラと三脚が、まぁ余裕で収まってますが、決して軽くはないです。

コースに悩んだものの結局は2年前と同じく一旦和歌山県九度山町まで迂回し丹生川に沿って筒香まで遡り、紀和トンネルで奈良県に戻る67キロ、獲得標高1,200m。さて心配なお天気の方ですが、野迫川村に着く頃まで持ってくれそうな、ただ予報は今夜から明日にかけて結構降りそうで「雲海合宿」と銘打ってますが、そちらの方はまず期待できないでしょう、せめてホタル見物位は。そして帰りは雨中走行は覚悟の上での出発です。 少しは早く出られるかなと思っていたのですが、結局は一昨年と同じ0858に橿原を出発。近鉄飛鳥駅前から吉野口へのいつものルート、吉野口の手前から薬水までJR和歌山線と近鉄吉野線と並行して走ります。10時前には重阪(へいさか)峠を越えて五條市へ、4サイドとしてはなかなか良いペースです。実は昨夜になって「お客様ではない!! 明日は合宿!!」それは端から判っている事ですが、「早く来て準備を手伝~」とのお達し、今更どないせいちゅうねん。

少しは早く出られるかなと思っていたのですが、結局は一昨年と同じ0858に橿原を出発。近鉄飛鳥駅前から吉野口へのいつものルート、吉野口の手前から薬水までJR和歌山線と近鉄吉野線と並行して走ります。10時前には重阪(へいさか)峠を越えて五條市へ、4サイドとしてはなかなか良いペースです。実は昨夜になって「お客様ではない!! 明日は合宿!!」それは端から判っている事ですが、「早く来て準備を手伝~」とのお達し、今更どないせいちゅうねん。

今回も県庁のA氏と現地でご一緒にするのですが、先日誕生日を迎えられたとの事で、還暦祝いの1本を五條の「うのかわ酒店」で仕入れて、五條新町を抜けて行きます。

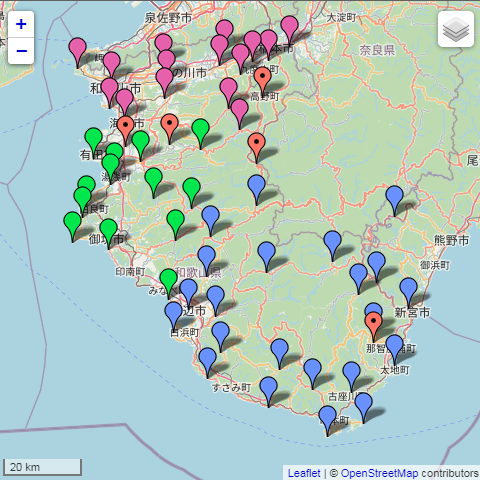

今回も県庁のA氏と現地でご一緒にするのですが、先日誕生日を迎えられたとの事で、還暦祝いの1本を五條の「うのかわ酒店」で仕入れて、五條新町を抜けて行きます。 「WAKAYAMA800 スタンプラリー」も始まっているのですが、ポイントのJR隅田駅はパスして先を急ぐ事にし、阪合部橋を渡って紀の川左岸の県道55号橋本五條線へ、11時丁度に県境を越えて一旦和歌山県に。1151に九度山駅下を通過、一昨年より47分早。R370に入り赤瀬橋で県道102号宿九度山線へ入ります、玉川峡と呼ばれる峡谷沿いに1.5車線が続き車にはなかなか厄介な道でしょうが、旅自転車には最高のコースかと、一昨年9月には「二つの丹生川を遡るランドナーサイクリング」と題して皆さんをご案内した事も。

「WAKAYAMA800 スタンプラリー」も始まっているのですが、ポイントのJR隅田駅はパスして先を急ぐ事にし、阪合部橋を渡って紀の川左岸の県道55号橋本五條線へ、11時丁度に県境を越えて一旦和歌山県に。1151に九度山駅下を通過、一昨年より47分早。R370に入り赤瀬橋で県道102号宿九度山線へ入ります、玉川峡と呼ばれる峡谷沿いに1.5車線が続き車にはなかなか厄介な道でしょうが、旅自転車には最高のコースかと、一昨年9月には「二つの丹生川を遡るランドナーサイクリング」と題して皆さんをご案内した事も。

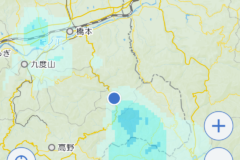

彦谷で橋本から狼頭峠を越えてきたR371に入りますが、一休みしていたら昨年6月の「アリオリ自転車部 笠置キャンプ」でご一緒したNさんが車で、高野山に立ち寄って現地へ向かわれる由、「何か重いもの運びましょうか」との優しいお言葉を頂きましたが、そこは意地でもご遠慮申し上げる次第、一番重いのは乗員そのものなんで。 1320 には「やどり温泉」に到着、一昨年より60分早、と云っても早く走れている訳でも何でもなく、休憩時間を端折っているだけなんですが。ところで雨雲レーダーによると雨雲が出ているので少し雨宿りを決め込んだものの、一向に降ってこないまま雨雲は消えてしまいました。

1320 には「やどり温泉」に到着、一昨年より60分早、と云っても早く走れている訳でも何でもなく、休憩時間を端折っているだけなんですが。ところで雨雲レーダーによると雨雲が出ているので少し雨宿りを決め込んだものの、一向に降ってこないまま雨雲は消えてしまいました。 河合橋でR371と別れ筒香への町道へ、ただ休憩時間を端折ってきたせいか、些か脚が回らなくなってきました。下筒香への分岐で「自撮り」に再挑戦しようと準備もしてきたのですが、お天気も今一なので先を急ぐ事に。ここから上筒香まで里山の風景に癒されます。

河合橋でR371と別れ筒香への町道へ、ただ休憩時間を端折ってきたせいか、些か脚が回らなくなってきました。下筒香への分岐で「自撮り」に再挑戦しようと準備もしてきたのですが、お天気も今一なので先を急ぐ事に。ここから上筒香まで里山の風景に癒されます。 15時前に上筒香に到着、ここから県道733号川津高野線に入り県境の紀和トンネルを越えて野迫川村に入るのですが、標高差300mを4キロで登らなくてはなりません。単純計算なら10%未満なのですが、取っ掛かりの1.5キロ、最後の500m程は乗れるもの、概ね途中の2キロで200m登らされる計算、幅員はないし路面は悪いとあっては蛇行もままならず、推しが入るのは承知の上です。

15時前に上筒香に到着、ここから県道733号川津高野線に入り県境の紀和トンネルを越えて野迫川村に入るのですが、標高差300mを4キロで登らなくてはなりません。単純計算なら10%未満なのですが、取っ掛かりの1.5キロ、最後の500m程は乗れるもの、概ね途中の2キロで200m登らされる計算、幅員はないし路面は悪いとあっては蛇行もままならず、推しが入るのは承知の上です。

ようやく緩斜面となったものの紀和トンネルの手前200m程で脚がつってしまい、休憩を余儀なくされる事に。結局1623にトンネルに到着、野迫川村入りしたのは1625。

ようやく緩斜面となったものの紀和トンネルの手前200m程で脚がつってしまい、休憩を余儀なくされる事に。結局1623にトンネルに到着、野迫川村入りしたのは1625。

今井辻で県道53号高野天川線に入り「昭和食堂」にたどり着いたのは 1640、走行64.9キロ、所要時間は7時間42分、実走行時間は5時間17分、ほぼ同じコースを一昨年は5時間20分ですから、結果としては殆ど変わりはなかった訳。暫くすると小代下(旧大塔村)までバス輪行で来たA氏が到着。DAHONに40リッターのザック、今回はツェルトでの軽装備に挑戦、でもまさかこの天気予報にそれはないだろうと思っていたのですが、初志貫徹とは、でもペグ忘れちゃダメよ。

今井辻で県道53号高野天川線に入り「昭和食堂」にたどり着いたのは 1640、走行64.9キロ、所要時間は7時間42分、実走行時間は5時間17分、ほぼ同じコースを一昨年は5時間20分ですから、結果としては殆ど変わりはなかった訳。暫くすると小代下(旧大塔村)までバス輪行で来たA氏が到着。DAHONに40リッターのザック、今回はツェルトでの軽装備に挑戦、でもまさかこの天気予報にそれはないだろうと思っていたのですが、初志貫徹とは、でもペグ忘れちゃダメよ。

元来キャンプ場ではないので、テントは駐車スペースになっている県道と川に挟まれた空き地を使わせて貰います、県道と云っても野迫川村の事ですから、暗くなると殆どと云って良い程に車は通らなくなります。一昨年も少し降られたのですが水捌けは良いので今夜の雨でも心配はなさそう。(Photo : katsuyo izumoto) 今回10数名の参加で、私とA氏以外はゲストハウスもやっている「昭和食堂」に泊るか車中泊。乾杯の後、私とA氏に大和川CCのNさんカップルの4人でテーブルを囲む事に。

今回10数名の参加で、私とA氏以外はゲストハウスもやっている「昭和食堂」に泊るか車中泊。乾杯の後、私とA氏に大和川CCのNさんカップルの4人でテーブルを囲む事に。

A氏が提げてきたのは大塔の道の駅で買ってきた吉野北村酒造の酒、後1本加わり期せずして「ミニ酒池肉輪会」に、なにやらいつも以上に呑んだ様な。ホタルを観る事もでき、22時位になっていよいよ降り出した雨にテントに潜りこみます。

A氏が提げてきたのは大塔の道の駅で買ってきた吉野北村酒造の酒、後1本加わり期せずして「ミニ酒池肉輪会」に、なにやらいつも以上に呑んだ様な。ホタルを観る事もでき、22時位になっていよいよ降り出した雨にテントに潜りこみます。

「コロナ禍」でサイクルイベントが次々と中止となるなか「密」とは縁がなさそうなスタンプラリーも、自粛ムードの中で石川県の

「コロナ禍」でサイクルイベントが次々と中止となるなか「密」とは縁がなさそうなスタンプラリーも、自粛ムードの中で石川県の