尾鷲市 三重県立熊野古道センター

尾鷲市 三重県立熊野古道センター

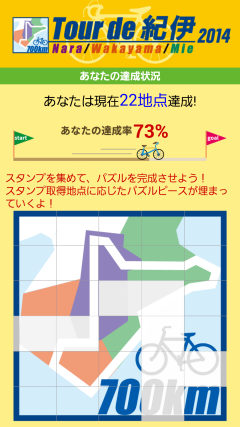

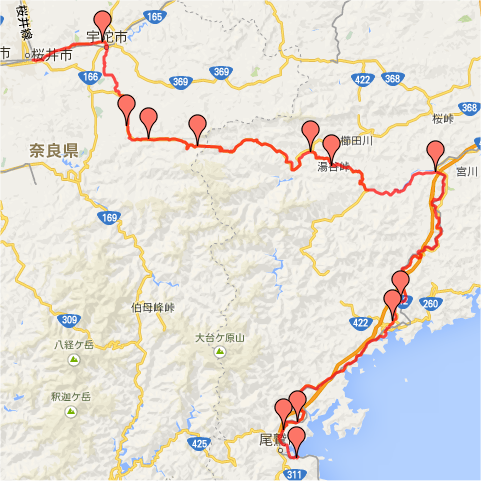

今日は予定通り「ツール・ド・紀伊」スタンプラリ-のポイント獲得に高見越で尾鷲市に向かいます。 尾鷲へは過去に何度か自走で行っていますし、コース的にも不安はないのですが、この季節に脚力の無い私が150キロ近く走るのですから、いつもの様にのんびりとは走ってられないのですが、結局スタートしたのは少し明るくなってきた6時10分でした。

西峠を通過、菟田野松井橋のローソンで補給の後、佐倉峠を越え新木津トンネルを抜けていつもの定点観測ポイント、まずまずのお天気なので高見山を頂上まで見上げる事ができました。 しかし休日とあって霧氷目当ての登山客を乗せた奈良交通の臨時バスが何台も通り過ぎて行きます、バスだけではないのでそれだけの人が登ったら上は大変な事になっているでしょうね。

西峠を通過、菟田野松井橋のローソンで補給の後、佐倉峠を越え新木津トンネルを抜けていつもの定点観測ポイント、まずまずのお天気なので高見山を頂上まで見上げる事ができました。 しかし休日とあって霧氷目当ての登山客を乗せた奈良交通の臨時バスが何台も通り過ぎて行きます、バスだけではないのでそれだけの人が登ったら上は大変な事になっているでしょうね。

9時半過ぎに高見トンネルの入り口に到着、3時間半程かかってますがこれでも結構目一杯です。 雪は4日の「伊勢ツーリング」で来た時と変わりません、前回は歩道に凍結した漏水の氷の破片が散乱していて往生したので、今回は車道を行きます、それでも処々濡れている箇所があるので慎重に走ります、万が一車が接近している時に滑りでもしたら笑い事ではありませんから。

9時半過ぎに高見トンネルの入り口に到着、3時間半程かかってますがこれでも結構目一杯です。 雪は4日の「伊勢ツーリング」で来た時と変わりません、前回は歩道に凍結した漏水の氷の破片が散乱していて往生したので、今回は車道を行きます、それでも処々濡れている箇所があるので慎重に走ります、万が一車が接近している時に滑りでもしたら笑い事ではありませんから。

高見トンネルを抜けてループ橋を下ります、今回はのんびりと旧道巡りをしている訳にも行きませんので波瀬地区は新道でショートカット、<569>蓮峡線を経てR422に入り湯谷トンネルを越えます。 トンネルを出て数100m程下った処にある湯谷不動尊、湧き水とベンチがあって夏は最高の休憩ポイントです、ここで小休止、ポットのコーヒーを頂きます。 残念ながらdocomoも届きません、結構な山の中ですんで。

高見トンネルを抜けてループ橋を下ります、今回はのんびりと旧道巡りをしている訳にも行きませんので波瀬地区は新道でショートカット、<569>蓮峡線を経てR422に入り湯谷トンネルを越えます。 トンネルを出て数100m程下った処にある湯谷不動尊、湧き水とベンチがあって夏は最高の休憩ポイントです、ここで小休止、ポットのコーヒーを頂きます。 残念ながらdocomoも届きません、結構な山の中ですんで。

大台町へ下り<31>大台宮川線へ、旧宮川村役場付近で宮川右岸へ渡り<424>大宮宮川線に入り、紀勢道の大宮大台IC付近でそのまま<731>川合大宮線へ入ります、こちらは大内山川をはさんでR42の対岸路になります、紀勢本線にほぼ沿っていて車も少ないのですが結構アップダウンがあります。 しかし高速道路の完成であちこちで風景が一変しています。

大台町へ下り<31>大台宮川線へ、旧宮川村役場付近で宮川右岸へ渡り<424>大宮宮川線に入り、紀勢道の大宮大台IC付近でそのまま<731>川合大宮線へ入ります、こちらは大内山川をはさんでR42の対岸路になります、紀勢本線にほぼ沿っていて車も少ないのですが結構アップダウンがあります。 しかし高速道路の完成であちこちで風景が一変しています。

時間の余裕がないと云いながら紀勢本線のキハ40系もそろそろ終焉なので、列車の時刻を睨みながら線路沿いを走ります、阿曽駅と伊勢柏崎駅の間で適当な場所を見つけたので、ここで昼食&鉄な時間にします。 facebookにアップした画像を見て鉄な某S先生は場所を特定したので、結構知られた撮影ポイントなのかも。 一応「自撮り」用に三脚も積んできたのですが、そんな余裕もなく、お荷物になってしまいました。

時間の余裕がないと云いながら紀勢本線のキハ40系もそろそろ終焉なので、列車の時刻を睨みながら線路沿いを走ります、阿曽駅と伊勢柏崎駅の間で適当な場所を見つけたので、ここで昼食&鉄な時間にします。 facebookにアップした画像を見て鉄な某S先生は場所を特定したので、結構知られた撮影ポイントなのかも。 一応「自撮り」用に三脚も積んできたのですが、そんな余裕もなく、お荷物になってしまいました。

3枚目は電線が被っていますが、まぁ3度美味しい場所でした、やってきたのは東海色、この後に大内山駅と梅ヶ谷駅との間で下り列車を狙えたのですが、そちらも東海色でした。 個人的には旧国鉄色が趣味なんですが、旧国鉄色の2連と云うのは難しそうですね。 ちなみにキハ40系のオリジナルは首都圏色だと記憶しています。 もう少し温かくなったらこれを目的に走りに来ても良いかな、陽が長くなったら2往復狙えるかも。

3枚目は電線が被っていますが、まぁ3度美味しい場所でした、やってきたのは東海色、この後に大内山駅と梅ヶ谷駅との間で下り列車を狙えたのですが、そちらも東海色でした。 個人的には旧国鉄色が趣味なんですが、旧国鉄色の2連と云うのは難しそうですね。 ちなみにキハ40系のオリジナルは首都圏色だと記憶しています。 もう少し温かくなったらこれを目的に走りに来ても良いかな、陽が長くなったら2往復狙えるかも。

梅ヶ谷を過ぎるとR42を走るしかありませんが、まぁ荷坂峠は片峠みたいなものですから、熊野古道ブ-ムのお陰で旧峠も行ける様ですがダートです。 しかし高速の開通でR42も交通量が減って随分走り易くなりました、鉄な用事がなければ素直をアップダウンの少ないR42を走った方が良いかも。

梅ヶ谷を過ぎるとR42を走るしかありませんが、まぁ荷坂峠は片峠みたいなものですから、熊野古道ブ-ムのお陰で旧峠も行ける様ですがダートです。 しかし高速の開通でR42も交通量が減って随分走り易くなりました、鉄な用事がなければ素直をアップダウンの少ないR42を走った方が良いかも。

霞んでいますが、荷坂峠から見る熊野灘です、ここから紀伊長島まで200m程のダウンヒルです。

霞んでいますが、荷坂峠から見る熊野灘です、ここから紀伊長島まで200m程のダウンヒルです。

ここまで来てやっと今日最初のスタンプポイント道の駅「紀伊長島マンボウ」です、マンボウ串焼とかクジラ串焼とかありますが、あまり好みやないんでパス。 紀伊長島ではR42東長島トンネルを避けて旧市街の駅前へ、踏切の横のその名も「ふみきりや」は健在でした、一応お花屋さんなんで用はありませんが。

ここまで来てやっと今日最初のスタンプポイント道の駅「紀伊長島マンボウ」です、マンボウ串焼とかクジラ串焼とかありますが、あまり好みやないんでパス。 紀伊長島ではR42東長島トンネルを避けて旧市街の駅前へ、踏切の横のその名も「ふみきりや」は健在でした、一応お花屋さんなんで用はありませんが。

紀伊長島から尾鷲にかけては幾つかの旧トンネルが歩行者や自転車用に供用されている処があり、中には県指定文化財となっているトンネルもあります。

紀伊長島から尾鷲にかけては幾つかの旧トンネルが歩行者や自転車用に供用されている処があり、中には県指定文化財となっているトンネルもあります。

(左上)長島歩道トンネル、これは例外でR42長島トンネルより新しくて、最初から歩道トンネルとして作られています。 (右上)旧長島隧道、R42江ノ浦トンネルの海側にあります。 (左下)古里歩道トンネル(旧海野隧道)、R42古里トンネルの海側にあります。 (右下)道瀬隧道、やはりR42道瀬トンネルの海側にあります。 この後R42には三船トンネルがあり山側に三浦隧道と云うのがあったのですが、残念ながら廃道となっています。

銚子川を渡り、道の駅「海山」を過ぎると今日最後の峠となる尾鷲トンネルへ、熊野古道の馬越峠に相当します。 トンネルまでは標高差100m程、斜度も知れていますが、ここまで走ってきていると結構辛いものがあります。 ここも旧トンネルがあって海側にポッカリと口を開けているのですが、尾鷲側で橋が落ちてしまったとかで通行不能となっています、紀北町と尾鷲市の境界ですので、行き交う人もいないとは思いますが。 熊野古道の方の峠はブームのお陰で階段が整備されているのものの、自転車では返って越え難くなってしまいました、盟友峠おやじナワールド氏は押し担ぎで越えた様ですが。

銚子川を渡り、道の駅「海山」を過ぎると今日最後の峠となる尾鷲トンネルへ、熊野古道の馬越峠に相当します。 トンネルまでは標高差100m程、斜度も知れていますが、ここまで走ってきていると結構辛いものがあります。 ここも旧トンネルがあって海側にポッカリと口を開けているのですが、尾鷲側で橋が落ちてしまったとかで通行不能となっています、紀北町と尾鷲市の境界ですので、行き交う人もいないとは思いますが。 熊野古道の方の峠はブームのお陰で階段が整備されているのものの、自転車では返って越え難くなってしまいました、盟友峠おやじナワールド氏は押し担ぎで越えた様ですが。

606mのトンネルを抜けると尾鷲市です、残念ながらこのルートでは海を見下ろす云った展望はありません。 1999年に尾鷲から見て対岸の須賀利へ越えて、定期船に乗って尾鷲入りした事ありましたが、背後に大台の山々を背負った尾鷲の風景は感動ものでした、今はその定期船もありません。

尾鷲市街を抜けて少し行った処の丘の上にある「熊野古道センター」へ、思っていた以上に立派な施設にちょっと面食らいます。 17時26分余裕で25地点目のスタンプGET、伊勢路エリア完了、三重県制覇、残るは和歌山県の5地点のみです。 ところで「熊野古道センター」の最寄り駅は一つ先の大曽根浦駅なのですが、付近にコンビニも何もない無人駅ですので尾鷲駅まで戻り1905発の最終のスジに乗る事にします。

尾鷲市街を抜けて少し行った処の丘の上にある「熊野古道センター」へ、思っていた以上に立派な施設にちょっと面食らいます。 17時26分余裕で25地点目のスタンプGET、伊勢路エリア完了、三重県制覇、残るは和歌山県の5地点のみです。 ところで「熊野古道センター」の最寄り駅は一つ先の大曽根浦駅なのですが、付近にコンビニも何もない無人駅ですので尾鷲駅まで戻り1905発の最終のスジに乗る事にします。

帰途、桜井までの輪行は4時間6分、コンビニで食料を仕入れて尾鷲駅へ、今回はマッドガード無しで来ていますので楽勝で輪行支度を済ませ1905発多気行きに無事乗車しました。 本日の走行充実の148.8キロでした。

帰途、桜井までの輪行は4時間6分、コンビニで食料を仕入れて尾鷲駅へ、今回はマッドガード無しで来ていますので楽勝で輪行支度を済ませ1905発多気行きに無事乗車しました。 本日の走行充実の148.8キロでした。

「まつや」で朝風呂に入り6時前に出発です、どうやら「千人風呂」は増水のために利用できなかった様です。

「まつや」で朝風呂に入り6時前に出発です、どうやら「千人風呂」は増水のために利用できなかった様です。  R168を新宮に向かって暫く南下し、<44>那智勝浦熊野川線に入ります。 幸い小口の南方商店が開いていましたので菓子パンとチョコレートを補給。 小口にはキャンプ場がありソロやグループで何度か訪れた事があり、ここのお店でそこそこのものは調達できます。 自動販売機もここが最後で那智勝浦町籠まで25キロあまり何もありません。

R168を新宮に向かって暫く南下し、<44>那智勝浦熊野川線に入ります。 幸い小口の南方商店が開いていましたので菓子パンとチョコレートを補給。 小口にはキャンプ場がありソロやグループで何度か訪れた事があり、ここのお店でそこそこのものは調達できます。 自動販売機もここが最後で那智勝浦町籠まで25キロあまり何もありません。  籠集落に到着、1日3回町営バスもやってきますが、標高400m那智勝浦町でも奥まった処にある集落です。 ここには田村商店と云うお店があって、ここのおばちゃんには昔色々とお世話になりましたが、お世話になったサイクリストやライダーも少なくないはずです。

籠集落に到着、1日3回町営バスもやってきますが、標高400m那智勝浦町でも奥まった処にある集落です。 ここには田村商店と云うお店があって、ここのおばちゃんには昔色々とお世話になりましたが、お世話になったサイクリストやライダーも少なくないはずです。  次の目的地は那智の滝のある熊野那智大社、普通なら那智駅側から登って行くのですが、観光バスとかが多いのであまり好きではありません、そこで余分に登る事にはなりますが、那智高原公園を経て元の妙法スカイラインを通り裏側から下って行く事にしました。 写真は<43>那智勝浦古座川線からの分岐、ここから10%勾配が2キロ続きます。

次の目的地は那智の滝のある熊野那智大社、普通なら那智駅側から登って行くのですが、観光バスとかが多いのであまり好きではありません、そこで余分に登る事にはなりますが、那智高原公園を経て元の妙法スカイラインを通り裏側から下って行く事にしました。 写真は<43>那智勝浦古座川線からの分岐、ここから10%勾配が2キロ続きます。  元の妙法スカイラインは熊野交通の運営していた有料道路でしたが、現在は県道となり<46>那智山勝浦線の一部となっています。 スカイラインと標榜していただけになかなかの展望です。 下って行くと見晴台と云う展望スポットがありますが、写真はさらにその上からでわざわざ那智高原公園まで登って下って来た甲斐のある眺望です。

元の妙法スカイラインは熊野交通の運営していた有料道路でしたが、現在は県道となり<46>那智山勝浦線の一部となっています。 スカイラインと標榜していただけになかなかの展望です。 下って行くと見晴台と云う展望スポットがありますが、写真はさらにその上からでわざわざ那智高原公園まで登って下って来た甲斐のある眺望です。  那智駅まで下ってきましたが、最悪もう一泊泊まってでもと腹を括っていた割にはまだ2時間余りの余裕があります。 せっかくの那智勝浦ですから、「ツール・ド・紀伊」全30地点達成、自分へのご褒美として「マグロ」でもと勝浦方面へ、何も下調べもしていなかったので、国道沿いで見つけたお店へ、奮発して「マグロ贅沢丼」1,600円也、なかなかのものでした。

那智駅まで下ってきましたが、最悪もう一泊泊まってでもと腹を括っていた割にはまだ2時間余りの余裕があります。 せっかくの那智勝浦ですから、「ツール・ド・紀伊」全30地点達成、自分へのご褒美として「マグロ」でもと勝浦方面へ、何も下調べもしていなかったので、国道沿いで見つけたお店へ、奮発して「マグロ贅沢丼」1,600円也、なかなかのものでした。

昨年暮れの事ですが、asuka号(700Cツーリング)用の輪行袋を新調しました(写真右端)、以前は左から2番目のTIOGAのものを使っていましたが、ファスナー脇が大きく裂けてしまったのです。 写真では5個写っていますが、左から3番目の小径車用の「ちび輪」が2代目ですので、都合6個目になります。 TIOGAの1個を除けば全てオーストリッチ製で、同社のフロントバッグ類はとても良いとは思えませんが、輪行袋はほぼ満足しています。 左端の紫色はもう30年以上使ってますかね。 先日の

昨年暮れの事ですが、asuka号(700Cツーリング)用の輪行袋を新調しました(写真右端)、以前は左から2番目のTIOGAのものを使っていましたが、ファスナー脇が大きく裂けてしまったのです。 写真では5個写っていますが、左から3番目の小径車用の「ちび輪」が2代目ですので、都合6個目になります。 TIOGAの1個を除けば全てオーストリッチ製で、同社のフロントバッグ類はとても良いとは思えませんが、輪行袋はほぼ満足しています。 左端の紫色はもう30年以上使ってますかね。 先日の