R42 道の駅「イノブータンランドすさみ」前にて

R42 道の駅「イノブータンランドすさみ」前にて

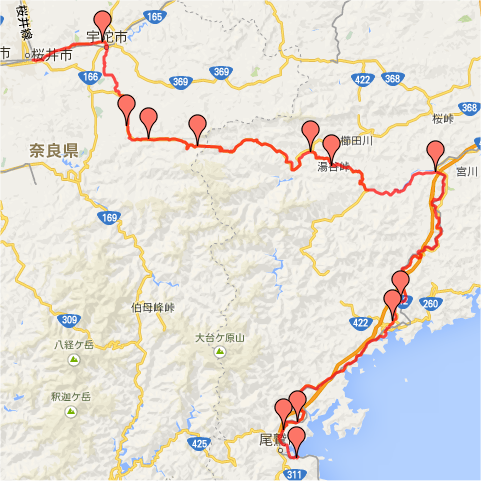

と云う訳で「18きっぷ」を使って天王寺廻りで南紀を目指します。 王寺駅0436発の関西本線始発に乗車するために真夜中3時過ぎに桜井を出発します。 距離的には最短ではありませんが、車が少なくて走りなれた大和川沿いのコースをとります、堤防沿いの道で路肩の白線が途切れていたりするので夜走るのは人にはお勧めできませんが、コースは熟知していますし、過去にも何度か夜中に走っています。 今夜は月明かりが明るく路面を照らしてくれています。 21.4キロ、予定通り1時間少しで王寺駅に到着。

と云う訳で「18きっぷ」を使って天王寺廻りで南紀を目指します。 王寺駅0436発の関西本線始発に乗車するために真夜中3時過ぎに桜井を出発します。 距離的には最短ではありませんが、車が少なくて走りなれた大和川沿いのコースをとります、堤防沿いの道で路肩の白線が途切れていたりするので夜走るのは人にはお勧めできませんが、コースは熟知していますし、過去にも何度か夜中に走っています。 今夜は月明かりが明るく路面を照らしてくれています。 21.4キロ、予定通り1時間少しで王寺駅に到着。

天王寺、和歌山と乗り換えて紀伊田辺0839着。 こう云った18きっぷと輪行を駆使してポイントを巡るのは1000基を越す道路元標巡りでノウハウがあります、ジョルダンの乗換案内NEXTとウェイポイントを登録したGARMINは欠かせません。 乗換案内NEXTも決してお行儀が良くないのでガラケー時代と能力不足の先代スマホでは多少苦労させられましたが。

天王寺、和歌山と乗り換えて紀伊田辺0839着。 こう云った18きっぷと輪行を駆使してポイントを巡るのは1000基を越す道路元標巡りでノウハウがあります、ジョルダンの乗換案内NEXTとウェイポイントを登録したGARMINは欠かせません。 乗換案内NEXTも決してお行儀が良くないのでガラケー時代と能力不足の先代スマホでは多少苦労させられましたが。

最初の目的地は熊野古道中辺路の稲葉根王子、付近は過去何度も通っていますが、ここ訪れるのは初めてです。 スマホのナビ機能とGARMINを併用しながらやってきました、古いGARMINに較べて格段の進歩がありますね、音声ガイドも素晴らしい。

富田川に架かる幾つかの沈下橋のひとつ畑山橋、富田川沿いのこの辺りを走る時は左岸の<220>岩田保呂線を走る事が多かったのですが、最近はR311もバイパスができて自転車も走りやすくなりましたが、右岸の堤防道路を行きます。 ただ岩田橋を過ぎた処からとんでもない行き止まりの道へ入り込んでしまって、撤退を余儀なくされました。

富田川に架かる幾つかの沈下橋のひとつ畑山橋、富田川沿いのこの辺りを走る時は左岸の<220>岩田保呂線を走る事が多かったのですが、最近はR311もバイパスができて自転車も走りやすくなりましたが、右岸の堤防道路を行きます。 ただ岩田橋を過ぎた処からとんでもない行き止まりの道へ入り込んでしまって、撤退を余儀なくされました。

朝来(あっそ)駅へ、ここは中辺路への出入口にあたるので今まで何度も輪行で利用しています、近くのローソンで補給してから駅へ。

朝来(あっそ)駅へ、ここは中辺路への出入口にあたるので今まで何度も輪行で利用しています、近くのローソンで補給してから駅へ。

何度もブログで紹介していますが、KHSの輪行支度はあっと云う間です、できるだけコンパクトにしたいので、ハンドルを抜いてシートポストも下げていますが。 輪行袋はオーストリッチのちび輪を使っています、ちょっとキツくて、2本のベルトの1つが締められません、キャリアが付いていないのならいけるのかな、基本バッグ等は極力身に付けたくないのでこの手のキャリアとバッグは必需品なんです。

何度もブログで紹介していますが、KHSの輪行支度はあっと云う間です、できるだけコンパクトにしたいので、ハンドルを抜いてシートポストも下げていますが。 輪行袋はオーストリッチのちび輪を使っています、ちょっとキツくて、2本のベルトの1つが締められません、キャリアが付いていないのならいけるのかな、基本バッグ等は極力身に付けたくないのでこの手のキャリアとバッグは必需品なんです。

後から考えると走っても良かった様な気もするのですが、紀伊日置駅までの3駅輪行しました。 椿から日置川まで<801>白浜日置川自転車道線と云う道があるにはあるのですが、これがとんでもない道でして。 今回のテーマ「ツール・ド・紀伊」稲葉根王寺に続いて道の駅「志原海岸」で今日2ヶ所目のポイントGETです。

後から考えると走っても良かった様な気もするのですが、紀伊日置駅までの3駅輪行しました。 椿から日置川まで<801>白浜日置川自転車道線と云う道があるにはあるのですが、これがとんでもない道でして。 今回のテーマ「ツール・ド・紀伊」稲葉根王寺に続いて道の駅「志原海岸」で今日2ヶ所目のポイントGETです。

観光地の多い南紀の中では知名度は低いのですが、道の駅「志原海岸」から日置川河口にかけて美しい砂浜が続きます、先に挙げた<801>白浜日置川自転車道線もこの区間だけはお奨めできます、2006年9月。

観光地の多い南紀の中では知名度は低いのですが、道の駅「志原海岸」から日置川河口にかけて美しい砂浜が続きます、先に挙げた<801>白浜日置川自転車道線もこの区間だけはお奨めできます、2006年9月。

現在は白浜町の一部となってしまった日置川町、日置川の街並みは南紀には珍しい佇まいです、漁港のそれとは違う。 調べてみると古くは日置川上流からの木材集積の地として栄えたらしいのです、紀勢本線の駅からも離れ、国道はバイパスが出きて通る車も人少ない、全く観光化されていない静かな街並みです。

現在は白浜町の一部となってしまった日置川町、日置川の街並みは南紀には珍しい佇まいです、漁港のそれとは違う。 調べてみると古くは日置川上流からの木材集積の地として栄えたらしいのです、紀勢本線の駅からも離れ、国道はバイパスが出きて通る車も人少ない、全く観光化されていない静かな街並みです。

日置川から次のすさみ町へは平成9年にバイパスとなる日置川道路の開通で従来の岬廻りのルートは県道<243>日置川すさみ線となりました、少し登って行かなければなりませんが、先の日置川の街を見下ろす事ができます、豊かな日置川の河口にできた砂州の上に発展した街だと云う事が良く判ります。

日置川から次のすさみ町へは平成9年にバイパスとなる日置川道路の開通で従来の岬廻りのルートは県道<243>日置川すさみ線となりました、少し登って行かなければなりませんが、先の日置川の街を見下ろす事ができます、豊かな日置川の河口にできた砂州の上に発展した街だと云う事が良く判ります。

その県道は通う車もなく、国道の喧騒をよそに釣り人の路上駐車だけが目立つ静かな岬まわりの道です、2006年9月。 この後3つ目のポイント道の駅「イノブータンランドすさみ」へ、次のポイントである道の駅「くしもと橋杭岩」へは後30キロ程の行程です、帰りの輪行の時間を考えると微妙な時間、初めてではありませんが海岸沿いのアップダウンの繰り返されるルート、工事で交互通行とかも幾つかあって所要時間が読めません。

午後からは晴れてきて、さすがに暖かいとは云えませんが明るい陽射しが心地良く、追い風に押されている事もあって快調に走ります。 近畿道の工事でダンプこそ多いのですが、この季節は観光のバスや車が少ないので快適です。 串本町に入る頃には海の向こうに本州最南端潮岬が見えてきました、自転車で紀伊半島を巡った人には感動の風景ですよね。

午後からは晴れてきて、さすがに暖かいとは云えませんが明るい陽射しが心地良く、追い風に押されている事もあって快調に走ります。 近畿道の工事でダンプこそ多いのですが、この季節は観光のバスや車が少ないので快適です。 串本町に入る頃には海の向こうに本州最南端潮岬が見えてきました、自転車で紀伊半島を巡った人には感動の風景ですよね。

15時半には余裕で串本の街に入りコンビニで補給を済ませ橋杭岩へ、本日の予定終了です。

15時半には余裕で串本の街に入りコンビニで補給を済ませ橋杭岩へ、本日の予定終了です。

串本駅へは戻らず、距離的にも近い次の紀伊姫駅へ向かいます。 トイレも付近に自販機すらない殺風景な無人駅ですが、階段のない待合とホーム、輪行には好都合です。 1644発紀伊田辺行きで帰途に就きました。 ここまでの走行距離98.9キロ、真っ直ぐ家に帰れませんねぇ。

串本駅へは戻らず、距離的にも近い次の紀伊姫駅へ向かいます。 トイレも付近に自販機すらない殺風景な無人駅ですが、階段のない待合とホーム、輪行には好都合です。 1644発紀伊田辺行きで帰途に就きました。 ここまでの走行距離98.9キロ、真っ直ぐ家に帰れませんねぇ。

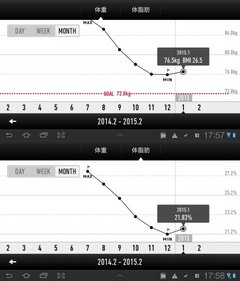

紀伊田辺、御坊、和歌山、天王寺、王寺とタイトな乗換をこなし帰ってきましたが、桜井までは行かず一駅手前の香久山駅で下車、ここから走って帰る事にします。 と云っても距離は知れていますし、紀伊姫駅同様に階段が無いに等しい駅なのでかえって楽かも知れません。 と云う訳で本日の走行101.7キロ、微妙な帳尻合わせですが松の内に2度目の100キロ超え、昨年9月以来のKHSでの100キロ超えとなりました。 「18きっぷ」は8,090円分乗車、後1回分ありますので1日おいて再び南紀へ向かいます。

紀伊田辺、御坊、和歌山、天王寺、王寺とタイトな乗換をこなし帰ってきましたが、桜井までは行かず一駅手前の香久山駅で下車、ここから走って帰る事にします。 と云っても距離は知れていますし、紀伊姫駅同様に階段が無いに等しい駅なのでかえって楽かも知れません。 と云う訳で本日の走行101.7キロ、微妙な帳尻合わせですが松の内に2度目の100キロ超え、昨年9月以来のKHSでの100キロ超えとなりました。 「18きっぷ」は8,090円分乗車、後1回分ありますので1日おいて再び南紀へ向かいます。

近鉄で大阪鶴橋まで出ても良いのですが、今回も未明の大和川河畔を王寺駅まで走りスタートする事にします。 4時過ぎに桜井を出発、真っ暗な堤防上の道ですからそうは飛ばせません、所要1時間15分。 DST 21.02km、AVS 17.6km/h、MXS 24.4km/h、TM 1:11:34

近鉄で大阪鶴橋まで出ても良いのですが、今回も未明の大和川河畔を王寺駅まで走りスタートする事にします。 4時過ぎに桜井を出発、真っ暗な堤防上の道ですからそうは飛ばせません、所要1時間15分。 DST 21.02km、AVS 17.6km/h、MXS 24.4km/h、TM 1:11:34 新今宮、和歌山で乗り継いで紀伊田辺で49分待ち、紀伊田辺以南は0755から1044まで3時間近くも列車がありません、車両も17系からロングシートの113系へ。 ここでは新大阪0733発の「くろしお1号」に抜かされます、嫌でも特急に乗れとの計らいですが、その「くろしお1号」ですら串本到着は1102になります、昔は夜行もあって早朝から走り出せたのですがねぇ。

新今宮、和歌山で乗り継いで紀伊田辺で49分待ち、紀伊田辺以南は0755から1044まで3時間近くも列車がありません、車両も17系からロングシートの113系へ。 ここでは新大阪0733発の「くろしお1号」に抜かされます、嫌でも特急に乗れとの計らいですが、その「くろしお1号」ですら串本到着は1102になります、昔は夜行もあって早朝から走り出せたのですがねぇ。  2駅手前の串本で25分停車の後、1249にようやく古座駅に到着です、串本から走っていても変わらない様な。

2駅手前の串本で25分停車の後、1249にようやく古座駅に到着です、串本から走っていても変わらない様な。  さすがに南紀、暖かいなぁと思っていら、既に桜が。

さすがに南紀、暖かいなぁと思っていら、既に桜が。  清流古座川沿いに入るとご覧の風景が、決して時間の余裕がある訳ではないのですが、写真を撮っていたりしてなかなか前に進みません。

清流古座川沿いに入るとご覧の風景が、決して時間の余裕がある訳ではないのですが、写真を撮っていたりしてなかなか前に進みません。  予定では<227>田原古座線を走り地蔵峠を越えショートカットするつもりでいたのですが、あまりに天気が良くて気持が良いのでR42を走り、昔2度ばかり行った荒船海岸へ寄り道する事に、ちょっと頑張って走ればなんとか行けるでしょう。

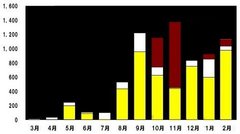

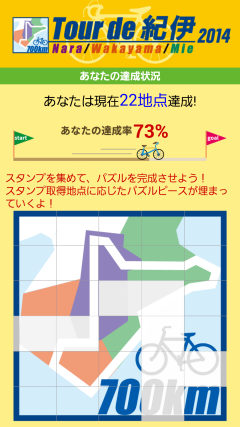

予定では<227>田原古座線を走り地蔵峠を越えショートカットするつもりでいたのですが、あまりに天気が良くて気持が良いのでR42を走り、昔2度ばかり行った荒船海岸へ寄り道する事に、ちょっと頑張って走ればなんとか行けるでしょう。  R42に戻り少し走ってから下里村道路元標へ立ち寄り、太地町への<239>太地港下里線へ入り、27地点目のポイント「くじらの博物館」へ、これでスタンプラリーは残すところ3地点となりました。 ところで太地町には昔どういう経緯か知りませんが奈良交通が運行する路線バスが走っていました、車体横の鹿のエンブレムが鯨だったりして、信じられないでしょう。

R42に戻り少し走ってから下里村道路元標へ立ち寄り、太地町への<239>太地港下里線へ入り、27地点目のポイント「くじらの博物館」へ、これでスタンプラリーは残すところ3地点となりました。 ところで太地町には昔どういう経緯か知りませんが奈良交通が運行する路線バスが走っていました、車体横の鹿のエンブレムが鯨だったりして、信じられないでしょう。