8年目11回を数える「月うさぎキャンプ」ですが、年2回開催が続くと多少マンネリ感も、今秋はお休みしようかと思っていたのですが、skuram氏他からリクエストがあり、緩くこじんまりと10/8~9に1泊2日で行う事に、それでも10名程の参加表明が。

8年目11回を数える「月うさぎキャンプ」ですが、年2回開催が続くと多少マンネリ感も、今秋はお休みしようかと思っていたのですが、skuram氏他からリクエストがあり、緩くこじんまりと10/8~9に1泊2日で行う事に、それでも10名程の参加表明が。

さて私はいつも通り4サイドで走って行く事にしましたが、今回は芋ヶ峠経由の参加者はいませんので、最短コースではありませんが、榛原のスーパーでの買い出しを考えR165西峠経由で行く事にしました、「月うさぎ」ですのでイスとかテーブルの用意は必要ないのですが、標高600m超ですので秋装備に食材満載で4つのサイドバッグは満タン、加えて「自撮り」用の三脚も。

7時過ぎには桜井を出発しますが休日とあって西峠を登るサイクリストもちらほら、重装備ですが吉隠(よなばり)で抜かされたローディに頑張って付いて行きます。榛原のオークワで生ものの買出しがありますので、西峠のローソンでコーヒーを飲みながら時間調整。

7時過ぎには桜井を出発しますが休日とあって西峠を登るサイクリストもちらほら、重装備ですが吉隠(よなばり)で抜かされたローディに頑張って付いて行きます。榛原のオークワで生ものの買出しがありますので、西峠のローソンでコーヒーを飲みながら時間調整。

SNSを開くと、自走組の皆さん思い思いにこちらへ向っている様です。kiki君は竹之内峠、ショコラさんは住吉大社で安全祈願。

榛原からは芳野川沿いの道を行きます、県道から離れ芳野川右岸の道に入ってみたり。菟田野の旧街道の街並みを走り、岩端で小休止の後、一谷峠へ向います。

榛原からは芳野川沿いの道を行きます、県道から離れ芳野川右岸の道に入ってみたり。菟田野の旧街道の街並みを走り、岩端で小休止の後、一谷峠へ向います。

一谷峠にて、「自撮り」にトライ、なかなか思い通りのコース取りができず、時間もある事ですしテイク6まで。

一谷峠にて、「自撮り」にトライ、なかなか思い通りのコース取りができず、時間もある事ですしテイク6まで。

12時前には「月うさぎ」に到着。追っかけskuramさん一行も車載で到着し設営の後、毎年カレンダーに登場する凹凸コンビを引き連れてポタリングに。

12時前には「月うさぎ」に到着。追っかけskuramさん一行も車載で到着し設営の後、毎年カレンダーに登場する凹凸コンビを引き連れてポタリングに。

自走組も追々到着します。奈良市からトリトンさん、滋賀からはniwa-chanさんが。

自走組も追々到着します。奈良市からトリトンさん、滋賀からはniwa-chanさんが。 設営風景。

設営風景。

今回はたこ焼きに挑戦、拾ってきた栗は、ショコラさんの手でスイーツに。

今回はたこ焼きに挑戦、拾ってきた栗は、ショコラさんの手でスイーツに。

今回、私はたこやきとポトフを用意しましたが、この人には敵わない、ショコラシェフ(写真:kiki君)

今回、私はたこやきとポトフを用意しましたが、この人には敵わない、ショコラシェフ(写真:kiki君)

お久しぶりのSORAさんに、kiki君、「月うさぎ」初参加のトリトンさん。UG兄さんも陣中見舞いに。

少し翳り始めていますが、月も昇り、火を囲みながら「月うさぎ」の夜は更けて行きます。

「自撮り」カテゴリーアーカイブ

淡路島キャンプツーリング 2日目

日が暮れると幾つもの灯台の灯りや、海峡を行き交う船の航海灯、遥かに和歌山のコンビナートの灯り、そして星空と最高のロケーションなのですが、いかんせん関空へ降りる飛行機の騒音やら、虫の声に囲まれ、そしてどこからか猫がやってきてわめくは、朝は暗いうちから漁場へ向う漁船のエンジン音ととにかく騒がしい事この上ない一夜が明けます、と云う訳であまりお勧めできるゲリキャンポイントではありませんがロケーションは最高です。なお水は飲めないと思いますが、清潔に保たれた公衆トイレ(水洗)があります。日の出は0550だったのですが東の空は雲がかかっていて、この写真を撮ったのは0616。

駐車場のある処は夜中に車がやってきても何なので東側の第四砲台跡にテントを設営しました。そうなんです、ここは由良要塞の跡地なのです。朝になってベンチのある駐車場までテントを持ってきて、乾かしがてらコーヒーと菓子パンの朝食にします。今回はケトルとバーナーだけのお湯を沸かせるだけの装備にしています。

駐車場のある処は夜中に車がやってきても何なので東側の第四砲台跡にテントを設営しました。そうなんです、ここは由良要塞の跡地なのです。朝になってベンチのある駐車場までテントを持ってきて、乾かしがてらコーヒーと菓子パンの朝食にします。今回はケトルとバーナーだけのお湯を沸かせるだけの装備にしています。 さて7時過ぎには撤収です。サドルバッグの白いのは?塵です。たとえ自転車でも塵は持ち帰りましょうね。

さて7時過ぎには撤収です。サドルバッグの白いのは?塵です。たとえ自転車でも塵は持ち帰りましょうね。

折角ですので帰りに堡塁(ほうるい)跡とか第一砲台跡とかのある展望台へ寄ってみますが、植生が伸びていて展望は良くありません。こちらはトイレはありませんが、展望台で雨露をしのぐ事が可能です。

折角ですので帰りに堡塁(ほうるい)跡とか第一砲台跡とかのある展望台へ寄ってみますが、植生が伸びていて展望は良くありません。こちらはトイレはありませんが、展望台で雨露をしのぐ事が可能です。

生石岬を後にし一旦海岸近くまで下った後、県道を灘方面に向うには峠を越えなくてはなりません。途中には関西人ならご存知の「パラダイス」の元祖とも云える「立川水仙郷」があります。朝も早いですしおっさんが一人で行っても面白くも何ともないので通過です。

生石岬を後にし一旦海岸近くまで下った後、県道を灘方面に向うには峠を越えなくてはなりません。途中には関西人ならご存知の「パラダイス」の元祖とも云える「立川水仙郷」があります。朝も早いですしおっさんが一人で行っても面白くも何ともないので通過です。

2つのピークを越えて海岸へ下ります、最後はかなりの激坂だった様な。暫く海岸線を走った処で今回のツーリングの大きな目的だった淡路島南部の道路元標の1基目、旧津名郡の上灘村道路元標へ、元標は民家のコンクリート塀と一体となってしまっていて、陰刻も判読が不可能な程に風化しています。

2つのピークを越えて海岸へ下ります、最後はかなりの激坂だった様な。暫く海岸線を走った処で今回のツーリングの大きな目的だった淡路島南部の道路元標の1基目、旧津名郡の上灘村道路元標へ、元標は民家のコンクリート塀と一体となってしまっていて、陰刻も判読が不可能な程に風化しています。

まだまだ早い時間ですし平日にも関わらず、数人のローディと出会います、洲本スタートなのでしょうかね、「南淡路水仙ライン」こと県道洲本灘賀集線は淡路島南東岸、中央構造線上に位置する諭鶴羽(ゆづるは)山地の南側の険しい斜面の下の海岸線を15キロ程続いています、道路を行くと平坦故に唐突に洲本市(旧津名郡上灘村)から南あわじ市(旧三原郡灘村)に変わるのかが怪訝に思えたのですが、この道路がなかった頃は背後の山か海側からのアクセスしか出来なかった事を考えると納得できます。途中から今日の目的地の一つ沼島が見えてきます。

もちろんこの素晴らしいロケーションの中を走る訳ですから「自撮り」の準備は万端、山側から俯瞰できる適当な場所を見つけます。

もちろんこの素晴らしいロケーションの中を走る訳ですから「自撮り」の準備は万端、山側から俯瞰できる適当な場所を見つけます。

沼島へは灘の土生(はぶ)港から一日10往復、沼島汽船が通っています、以前は洲本や福良からの航路もあったのですが、廃止や休航となっています。今回は道路元標を訪れるだけ僅か40分の滞在ですので、自転車は土生港に置いて行きます。それに島内には港の周りを除けば車の走る様な処は皆目ないのですが。飾磨郡の家島同様そんな離島にも道路元標はあるのです。

沼島へは灘の土生(はぶ)港から一日10往復、沼島汽船が通っています、以前は洲本や福良からの航路もあったのですが、廃止や休航となっています。今回は道路元標を訪れるだけ僅か40分の滞在ですので、自転車は土生港に置いて行きます。それに島内には港の周りを除けば車の走る様な処は皆目ないのですが。飾磨郡の家島同様そんな離島にも道路元標はあるのです。

旧三原郡の沼島村道路元標は沼島八幡神社の 脇にあります、帰りの船までの僅かな時間、神社の石段に座って港を眺めます。実は沼島に来るのは初めてではなく30数年前に須磨からクルージングで訪れ、防波堤に係留して1泊した事があります。

旧三原郡の沼島村道路元標は沼島八幡神社の 脇にあります、帰りの船までの僅かな時間、神社の石段に座って港を眺めます。実は沼島に来るのは初めてではなく30数年前に須磨からクルージングで訪れ、防波堤に係留して1泊した事があります。 灘を後にし次の目的地は福良、幾つかルートがあるのですが、少なくとも2つのピークを越えなくてはなりません。登りに入った処で1台のロードに抜かされます、どうやらカップルの様です、一人だとなかなかモチベーションを維持できずにへたってしまうのですが、さすがに登りでは離されますが、前後しながら福良まで付いて行く事ができました。2サイドで土生港から県道25号阿万福良湊線経由でR28に合流するまでの15キロ1時間2分は上等でしょう。

灘を後にし次の目的地は福良、幾つかルートがあるのですが、少なくとも2つのピークを越えなくてはなりません。登りに入った処で1台のロードに抜かされます、どうやらカップルの様です、一人だとなかなかモチベーションを維持できずにへたってしまうのですが、さすがに登りでは離されますが、前後しながら福良まで付いて行く事ができました。2サイドで土生港から県道25号阿万福良湊線経由でR28に合流するまでの15キロ1時間2分は上等でしょう。 丁度お昼時の福良では「ゆる風」つながりで「ジロ・デ・アワジ」へ、お薦めの「ローストビーフ丼」を大盛りで頂きます。

丁度お昼時の福良では「ゆる風」つながりで「ジロ・デ・アワジ」へ、お薦めの「ローストビーフ丼」を大盛りで頂きます。実はこの先、鳴門海峡を望む海岸沿いに慶野松原を目指す計画をしていたのですが、USBケーブルのコネクタを壊してしまい、スマホが充電できずに使えない事態に。残る志知村道路元標もある事ですし、内陸の県道で西海岸へショートカットし、途中のイオンで買い物を済ませる事にします。

幸いイオン内のダイソーでUSBケーブルを入手でき、15時過ぎには慶野松原のキャンプ場へ、海水浴場に隣接した松林の中のキャンプ場ですが、シーズンオフは無料になっている様です。早速設営を済ませ近くの国民宿舎の温泉へ、コンビニも近くにあって便利な事この上なしです。

幸いイオン内のダイソーでUSBケーブルを入手でき、15時過ぎには慶野松原のキャンプ場へ、海水浴場に隣接した松林の中のキャンプ場ですが、シーズンオフは無料になっている様です。早速設営を済ませ近くの国民宿舎の温泉へ、コンビニも近くにあって便利な事この上なしです。

期せずして淡路島の両岸で朝日と夕日を望む事が、キャンプ場も温泉も夕日も独り占めして、キャンプツーリング2日目を終えました、本日の走行59.6キロ。

淡路島へ行ってきます

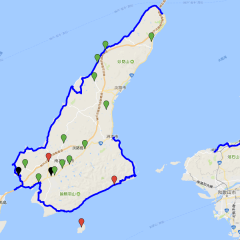

24日(日)から2泊3日で淡路島へキャンプツーリングに行ってきます。229基が現存していたと思われる兵庫県の道路元標ですが、淡路島南部に3基を残してしまっています(左図赤色印)、何しろ車に乗らない私にとってアクセスしにくい淡路島、中でも三原郡沼島(ぬしま)村は人口500人程の離島、一気に「あわいち」のついでに回ると云う訳にも行きません。沼島へは対岸の土生港(灘漁港)から1日10往復が運航されています、以前は洲本港から週3往復の航路もあったのですが。と云う訳で淡路島で泊まりでもしない限り履修困難な残り3基だったのですが。

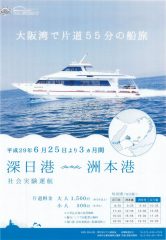

24日(日)から2泊3日で淡路島へキャンプツーリングに行ってきます。229基が現存していたと思われる兵庫県の道路元標ですが、淡路島南部に3基を残してしまっています(左図赤色印)、何しろ車に乗らない私にとってアクセスしにくい淡路島、中でも三原郡沼島(ぬしま)村は人口500人程の離島、一気に「あわいち」のついでに回ると云う訳にも行きません。沼島へは対岸の土生港(灘漁港)から1日10往復が運航されています、以前は洲本港から週3往復の航路もあったのですが。と云う訳で淡路島で泊まりでもしない限り履修困難な残り3基だったのですが。 記憶されている方もおられるかとお思いますが、大阪府泉南郡岬町の深日(ふけ)港から淡路島洲本港への航路が、この夏「深日洲本ライナー」として約3ヶ月社会実験運航として復活しているのです。ただ以前はフェリーもあったのですが、今回の社会実験運航では自転車は輪行袋を入れての持ち込み、深日港は南海多奈川線の深日港駅の目の前ですから、輪行状態で洲本港まで行けば良いのですが、航路の時間を考えると残る3基、津名郡上灘村、三原郡志知村と沼島村を回るのは些か厳しいかと。

記憶されている方もおられるかとお思いますが、大阪府泉南郡岬町の深日(ふけ)港から淡路島洲本港への航路が、この夏「深日洲本ライナー」として約3ヶ月社会実験運航として復活しているのです。ただ以前はフェリーもあったのですが、今回の社会実験運航では自転車は輪行袋を入れての持ち込み、深日港は南海多奈川線の深日港駅の目の前ですから、輪行状態で洲本港まで行けば良いのですが、航路の時間を考えると残る3基、津名郡上灘村、三原郡志知村と沼島村を回るのは些か厳しいかと。

ところが8月になって要望が多いのか、切羽詰った集客策なのか、前輪を外してフォーク固定が可能な自転車なら、台数限定(11台?)で持込が可能になったとの案内が。(写真は「深日洲本ライナー」のHPから借用)

ところが8月になって要望が多いのか、切羽詰った集客策なのか、前輪を外してフォーク固定が可能な自転車なら、台数限定(11台?)で持込が可能になったとの案内が。(写真は「深日洲本ライナー」のHPから借用)

そうなると今月は台風で丹後半島キャンプツーリングが中止になった事ですし、深日港まで自走して、洲本港から淡路島で2泊しながら約2/3周して岩屋港まで走り、サイドバッグは宅急便にして明石から輪行で帰ってくると云う絵が描けたのであります。

ただ「深日洲本ライナー」の運航は今月一杯、社会実験運航だけに次があると云う保証も何もありませんし、定期化はかなり厳しい様な話しも。そうなるとこの機会を逃す訳には行きません、急遽24日深日港15時発の便で淡路島に渡る事にして、自転車持込の予約をとりました。

24日(日)は深日港まで自走、途中で淡輪の「ゆる風」でランチでもして行こうかと。洲本港に渡った後は県道76号洲本灘賀集線を南下して、適当な処でゲリキャン。

25日(月)は上灘村道路元標を経て土生港へ、asuka号を置いて沼島まで往復します。後は適当に走って志知村道路元標をこなして西海岸の慶野松原のキャンプ場泊。

26日(火)は夕方には帰っておかなくてはなりませんので、西海岸の県道31号福良江井岩屋線を北上します。岩屋からは「たこフェリー」の後を引き継いだ「淡路ジェノバライン」で明石へ、山陽明石駅まで行けば改札を出る事なく、接続が良ければ乗換えで階段を使う事なく2時間余りで桜井まで帰ってくる事ができます。ただ県道31号線が先日の台風で明神~江井間が全面通行止になっているそうで、快適なシーサイドラインが結構山側に迂回する必要がありそうです。

なお今回asuka号はフロント2サイドとキャラダイスのサドルバッグだけにして、お湯を沸かす以上の自炊道具は持って行かないスタイルで行きます、サイド枠とバッグを外せばフォーク固定には問題ないでしょう。もちろん「自撮り」の準備は怠りなく。

思いつくままに「自撮りポタ」

今日は「自撮り」の準備を整えて目的地も何も決めずにスタート、まずは明日香村へ。平日にも拘わらず、「かかしコンテスト」の会場となっている稲渕界隈は、観光客やアマチュアカメラマンと路上駐車の車で一杯、そろそろ彼岸花も咲き始めているのですが、そんなこんなで今日はパスして栢森へ。芋ヶ峠への入り口にはアスファルトフィニッシャが置いてありましたので、工事中の高取山林道、舗装が行なわれるのでしょうね。先日の台風で柴が散乱しているかと思っていたのですが、早くも撤去作業が行われた様です。 芋ヶ峠を越え、千股あたりで「はさ掛け」の風景でも狙えないかなと思っていたのですが、よくよく考えると台風直後ですからね。河原屋のローソンで補給の後、吉野川左岸の県道を宮滝へ、R370を窪垣内まで走り三茶屋の「吉野見附茶屋」へ、休日なら色々販売しているのですが、平日は静かなものです。相変わらず行き止まりと記された県道28号吉野室生寺針線を小名方面へ、確かに県道は未開通のままなのですが、宇陀方面へ抜ける事が可能です、遠回りですがR370を関戸峠から大宇陀方面へ向う、車の少ないバイパスルートとして時々走る道です。小名界隈の里山風景、既に稲刈りは終わっていました。

芋ヶ峠を越え、千股あたりで「はさ掛け」の風景でも狙えないかなと思っていたのですが、よくよく考えると台風直後ですからね。河原屋のローソンで補給の後、吉野川左岸の県道を宮滝へ、R370を窪垣内まで走り三茶屋の「吉野見附茶屋」へ、休日なら色々販売しているのですが、平日は静かなものです。相変わらず行き止まりと記された県道28号吉野室生寺針線を小名方面へ、確かに県道は未開通のままなのですが、宇陀方面へ抜ける事が可能です、遠回りですがR370を関戸峠から大宇陀方面へ向う、車の少ないバイパスルートとして時々走る道です。小名界隈の里山風景、既に稲刈りは終わっていました。 滑り止めに路面が丸く彫られたコンクリート舗装に変わると宇陀市域への峠になります、案内も標識も何も無い静かな無名の峠です。

滑り止めに路面が丸く彫られたコンクリート舗装に変わると宇陀市域への峠になります、案内も標識も何も無い静かな無名の峠です。 結局、大宇陀の街へ下り松山街道を北へ、宇陀川沿いの田園風景の中を行きます、あちこちで稲刈りが始まっています。水分神社の鳥居を一枚、モチベーションの上がらないまま、以前にも撮った場所なんですが、手ぶらで帰るのも何なので三脚を引っ張り出します。この宇陀川右岸の道は専用道ではないのですが、以前からサイクリングコースと小さな案内が立っています。他所の人にはあまり知られていないのでスポーツバイクを見る事はあまりありませんが、どちらかと云うと朝夕の通学自転車が多かったりして、こんな良いルートがあるのに対岸の国道が「ならくるT-1」に指定されています、お役所仕事ですね。現在では榛原のオークワの前から大宇陀の古い街並み近く、小附(こうつけ)辺りまで整備が進んでいます。

結局、大宇陀の街へ下り松山街道を北へ、宇陀川沿いの田園風景の中を行きます、あちこちで稲刈りが始まっています。水分神社の鳥居を一枚、モチベーションの上がらないまま、以前にも撮った場所なんですが、手ぶらで帰るのも何なので三脚を引っ張り出します。この宇陀川右岸の道は専用道ではないのですが、以前からサイクリングコースと小さな案内が立っています。他所の人にはあまり知られていないのでスポーツバイクを見る事はあまりありませんが、どちらかと云うと朝夕の通学自転車が多かったりして、こんな良いルートがあるのに対岸の国道が「ならくるT-1」に指定されています、お役所仕事ですね。現在では榛原のオークワの前から大宇陀の古い街並み近く、小附(こうつけ)辺りまで整備が進んでいます。

旧榛原町域に入る手前で橋を渡り左岸を引き返します。ちょっと良さげな稲穂と彼岸花の風景を見つけたので、真横から狙ってみます。引きがないのでかなり厳しい条件なのですが、この辺りのテクニックは「【連載】 Selfy Photo 『自撮りのすゝめ』⑦」の記事をご覧頂ければ。ただ今日入れてきた8Gのメモリーカード、書き込みが遅いかしてちょっと付いていけない様で。

旧榛原町域に入る手前で橋を渡り左岸を引き返します。ちょっと良さげな稲穂と彼岸花の風景を見つけたので、真横から狙ってみます。引きがないのでかなり厳しい条件なのですが、この辺りのテクニックは「【連載】 Selfy Photo 『自撮りのすゝめ』⑦」の記事をご覧頂ければ。ただ今日入れてきた8Gのメモリーカード、書き込みが遅いかしてちょっと付いていけない様で。 大宇陀平尾にて、籾殻を焼く燻炭の風景なんですが、殆ど記念写真みたいなショットです。

大宇陀平尾にて、籾殻を焼く燻炭の風景なんですが、殆ど記念写真みたいなショットです。 野依まで戻りR166を女寄方面へ、陽も傾いてきたのですが久しぶりに男坂へ。桜井から大宇陀への古道、忍坂(おっさか)道の半坂峠、神武東征の男坂として伝承されている処です。近畿自然歩道になっていて桜井へ下って行けるのですが、この季節に膝から露出したスタイルでは危険ですので、引き返して女寄トンネル経由で帰途に就く事にしました。本日の走行68.9キロ、平均速度14.8キロ距離はともかく久しぶりのポタリングペースでした。

野依まで戻りR166を女寄方面へ、陽も傾いてきたのですが久しぶりに男坂へ。桜井から大宇陀への古道、忍坂(おっさか)道の半坂峠、神武東征の男坂として伝承されている処です。近畿自然歩道になっていて桜井へ下って行けるのですが、この季節に膝から露出したスタイルでは危険ですので、引き返して女寄トンネル経由で帰途に就く事にしました。本日の走行68.9キロ、平均速度14.8キロ距離はともかく久しぶりのポタリングペースでした。

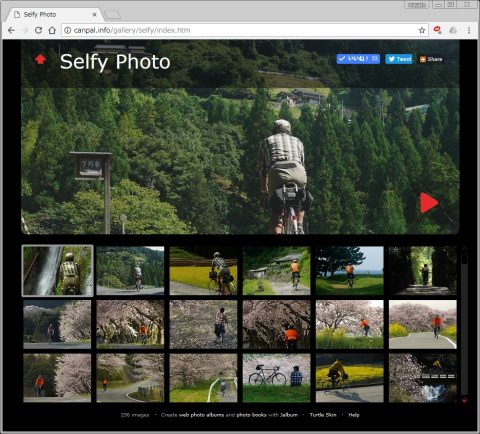

「Selfy Photo」を更新しました。

久しぶりに「Selfy Photo」(自撮り)写真集を更新しました。今年の夏はロードで走る機会が多くてなかなか三脚を持ち出す機会もなかったのですが、実際のところ真夏の炎天下に行ったり来たりするのは大変ですし、虫も多いですからねぇ。と云う訳で5月以来の更新と云う事で8月、9月の新作5枚を追加しました。

久しぶりに「Selfy Photo」(自撮り)写真集を更新しました。今年の夏はロードで走る機会が多くてなかなか三脚を持ち出す機会もなかったのですが、実際のところ真夏の炎天下に行ったり来たりするのは大変ですし、虫も多いですからねぇ。と云う訳で5月以来の更新と云う事で8月、9月の新作5枚を追加しました。

潮岬「望楼の芝」にて。

潮岬「望楼の芝」にて。

和歌山県伊都郡高野町下筒香にて、左の写真はお盆の「野迫川キャンプ」の帰途に撮影したもので、その時は三脚を忘れていてガートレールに括り付けて撮影したのですが、今回撮り直しを。

和歌山県伊都郡高野町下筒香にて、左の写真はお盆の「野迫川キャンプ」の帰途に撮影したもので、その時は三脚を忘れていてガートレールに括り付けて撮影したのですが、今回撮り直しを。

西吉野大滝でちょっと「動画自撮り」にトライしてみましたが、これは難しい。

二つの丹生川を遡る ②

奈良県吉野郡下市町谷(旧丹生村) 丹生川河畔 県道赤滝五條線

県境の無名の峠を下ると元の西吉野村永谷、ここでは道路沿いに何段にも組まれた「はぜ場」に「はせ掛け」が行なわれています、狭い谷あいの田圃ゆえの風景です。始まったばかりですが、全てに掛かると壮観でしょうね。

県境の無名の峠を下ると元の西吉野村永谷、ここでは道路沿いに何段にも組まれた「はぜ場」に「はせ掛け」が行なわれています、狭い谷あいの田圃ゆえの風景です。始まったばかりですが、全てに掛かると壮観でしょうね。

R168に出て少し五條側に下り、西野トンネルの手前で旧道へ入り、先月も立ち寄った西吉野大滝へ。いつも往路ですが、今日は時間の余裕もあるので「自撮り」に挑戦。

R168に出て少し五條側に下り、西野トンネルの手前で旧道へ入り、先月も立ち寄った西吉野大滝へ。いつも往路ですが、今日は時間の余裕もあるので「自撮り」に挑戦。

五新線の遺構の鉄橋が残る宗川野へ下り、再びR168を少し走り城戸へ。

五新線の遺構の鉄橋が残る宗川野へ下り、再びR168を少し走り城戸へ。 丹生川沿いに県道20号線下市宗桧線から県道138号赤滝五條線へ。車が少なく緩やかな勾配の続く川沿いの快適な道、今年走るのはもう何回目でしょうかね。

丹生川沿いに県道20号線下市宗桧線から県道138号赤滝五條線へ。車が少なく緩やかな勾配の続く川沿いの快適な道、今年走るのはもう何回目でしょうかね。

旧丹生村域となる下市町へ入り、丹生小学校跡で小休止。

旧丹生村域となる下市町へ入り、丹生小学校跡で小休止。 丹生川上神社下社。川上村にあるのが上社、東吉野村にあるのが中社、長い間通行できなかった高原洞川林道も復旧したそうですし、3つの丹生川上神社を巡るサイクも面白いかも知れませんね。

丹生川上神社下社。川上村にあるのが上社、東吉野村にあるのが中社、長い間通行できなかった高原洞川林道も復旧したそうですし、3つの丹生川上神社を巡るサイクも面白いかも知れませんね。

少しR309を走ると黒滝村、丹生川は黒滝川と名前を変えます。道の駅「吉野路黒滝」今日は走ってきたコースで一番騒がしかった様な。

少しR309を走ると黒滝村、丹生川は黒滝川と名前を変えます。道の駅「吉野路黒滝」今日は走ってきたコースで一番騒がしかった様な。

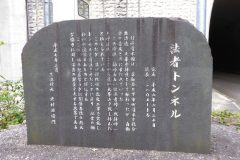

予定では地蔵トンネルから才谷、吉野山経由で帰途に就こうかと考えていたのですが、丹生川の名前もなくなった事ですし、粟飯谷(ほしいだに)から法者トンネルを経て広橋峠へ向う事に。法者トンネルのある場所は柿峠、法者峠(伏拝峠)と称される由緒ある大峯参詣道の峠ですが、平成6年になって車道が開通しました。

予定では地蔵トンネルから才谷、吉野山経由で帰途に就こうかと考えていたのですが、丹生川の名前もなくなった事ですし、粟飯谷(ほしいだに)から法者トンネルを経て広橋峠へ向う事に。法者トンネルのある場所は柿峠、法者峠(伏拝峠)と称される由緒ある大峯参詣道の峠ですが、平成6年になって車道が開通しました。 旧々道を広橋峠へ。民家のない笠木峠とは異なり、広橋トンネルが開通した今も路線バスはここの激坂を登っています。

旧々道を広橋峠へ。民家のない笠木峠とは異なり、広橋トンネルが開通した今も路線バスはここの激坂を登っています。 広橋峠を下り千石橋南詰まで出たものの、結局は吉野川左岸の県道39号五條吉野線を上市橋まで遡って裏芋へ入ったので、吉野山経由の方が楽で早かったかも。千股で一息入れているとロードが2台、少々お疲れのご様子「大台」の帰りかな。少し間隔をおいて着いて行きますが、さすがに早いとてもasuka号では着いては行けません、半分位までで見えなくなってしまいました。千股から芋ヶ峠まで30分切り、私には上等です。夕暮れの飛鳥を走って無事に帰投、本日の走行150.0キロ。桜井からの周回コースですから、結構な距離になりましたが、大阪の方なら輪行で来て、南海高野線九度山駅から近鉄吉野山駅まで走るのも良いかも。

広橋峠を下り千石橋南詰まで出たものの、結局は吉野川左岸の県道39号五條吉野線を上市橋まで遡って裏芋へ入ったので、吉野山経由の方が楽で早かったかも。千股で一息入れているとロードが2台、少々お疲れのご様子「大台」の帰りかな。少し間隔をおいて着いて行きますが、さすがに早いとてもasuka号では着いては行けません、半分位までで見えなくなってしまいました。千股から芋ヶ峠まで30分切り、私には上等です。夕暮れの飛鳥を走って無事に帰投、本日の走行150.0キロ。桜井からの周回コースですから、結構な距離になりましたが、大阪の方なら輪行で来て、南海高野線九度山駅から近鉄吉野山駅まで走るのも良いかも。

二つの丹生川を遡る ①

今日は奈良県と和歌山県それぞれにある丹生(にゅう)川沿いの道を遡るサイクリングに出掛けました。「丹生川」と云う名の河川は全国に十以上もあって、「丹生」と云う地名も数多く存在しています。近畿では奈良、和歌山、滋賀、三重県に丹生川が流れていて和歌山県と滋賀県には二つの丹生川があります(厳密には和歌山県の日高川水系の丹生川(丹生ノ川)は上流域が奈良県に入っている)。今日巡るのは何れも紀の川水系で、和歌山県高野町富貴を源に九度山付近で紀の川に流れ込む丹生川と、奈良県吉野郡黒滝村から下市町(旧丹生村)を経て旧西吉野村から五條市で紀の川(吉野川)に至る丹生川です。処で丹生の「丹(に)」とは主に水銀の原料となる硫化水銀を含む「辰砂(しんしゃ)」を意味し、丹生とはそれらを産出する地域や、生産を生業とする人を意味します。水銀は古代から顔料や金鍍金、実は毒なのですが薬としても重用された重要な鉱物資源であった訳です。

サイクリングのコースは九度山をスタートし丹生川沿いに橋本市宿(やどり)、高野町筒香(つつが)を経て富貴(ふき)へ、奈良との県境になる峠を越えて五條市西吉野町永谷へ、少しR168を五條側へ走り西野トンネルの手前から旧道へ入り、先日も立ち寄った西吉野大滝を経て、城戸(じょうと)から奈良県の丹生川沿いに黒滝村まで遡るプランです。 暗い内0410に桜井を出発、しかし随分と陽も短くなったものです、勝手知ったる道とは云え、重阪(へいさか)峠はまだ真っ暗です。五條新町のローソンで補給後、紀の川左岸の県道55号橋本五條線を、橋本橋南詰からはR370となります。

暗い内0410に桜井を出発、しかし随分と陽も短くなったものです、勝手知ったる道とは云え、重阪(へいさか)峠はまだ真っ暗です。五條新町のローソンで補給後、紀の川左岸の県道55号橋本五條線を、橋本橋南詰からはR370となります。

今日は九度山の道の駅に寄らずにそのままR370を高野山方面へ、丹生川沿いに2キロ程走ります。(写真左)は近代化産業遺産に指定されている南海高野線の丹生川橋梁。赤瀬橋の交差点で県道102号宿九度山線へ入ります、この県道は長らく通行止になっていたり、奈良県側からは狼頭(ろうとう)峠でショートカットできるのでずいぶんと久しぶりです、調べてみると2009年6月の「峠おやじ弐千峠達成記念サイク」以来かと。玉川峡と呼ばれる渓谷沿いの道は爽やかです、ただこの時間では陽射しが入らないので写真的には、「自撮り」のポイントを物色しながら先を急ぎます。かなり山深いところですが南朝所縁の土地でもあり、kimotoshiさん御用達のキャンプ場「どーむびれっじ」へ渡る吊り橋は「御陵橋」だったりします。

今日は九度山の道の駅に寄らずにそのままR370を高野山方面へ、丹生川沿いに2キロ程走ります。(写真左)は近代化産業遺産に指定されている南海高野線の丹生川橋梁。赤瀬橋の交差点で県道102号宿九度山線へ入ります、この県道は長らく通行止になっていたり、奈良県側からは狼頭(ろうとう)峠でショートカットできるのでずいぶんと久しぶりです、調べてみると2009年6月の「峠おやじ弐千峠達成記念サイク」以来かと。玉川峡と呼ばれる渓谷沿いの道は爽やかです、ただこの時間では陽射しが入らないので写真的には、「自撮り」のポイントを物色しながら先を急ぎます。かなり山深いところですが南朝所縁の土地でもあり、kimotoshiさん御用達のキャンプ場「どーむびれっじ」へ渡る吊り橋は「御陵橋」だったりします。

再び橋本市域に入りR371へ、「やどり温泉いやしの湯」のある北宿を経て、河合橋で高野町となり町道筒香線へ入ります。

再び橋本市域に入りR371へ、「やどり温泉いやしの湯」のある北宿を経て、河合橋で高野町となり町道筒香線へ入ります。

下筒香、中筒香の風景。現在は高野町ですが、昭和33年までは富貴村でした。標高500m前後の土地で既に稲刈りが始まっています、この辺りは小規模な兼業農家ばかりなので、稲刈りのできる休日は賑やかで、大変な手間なんでしょうが「はさ掛け」で天日干しが行われています、籾で乾燥させるより美味しいのだとか。

下筒香、中筒香の風景。現在は高野町ですが、昭和33年までは富貴村でした。標高500m前後の土地で既に稲刈りが始まっています、この辺りは小規模な兼業農家ばかりなので、稲刈りのできる休日は賑やかで、大変な手間なんでしょうが「はさ掛け」で天日干しが行われています、籾で乾燥させるより美味しいのだとか。

上筒香で県道733号高野川津線へ、ここの三叉路にあるバス停は「野迫川口」となっています、和歌山県でありながらかつては奈良交通のバスが通っていた地域です。(写真は縦方向にデフォルメしてます) 上の写真を撮った上筒香のお堂にて。今朝五條で仕入れておいたコンビニ弁当で、稲刈りの風景を眺めながらちょっと早いお昼にします。

上の写真を撮った上筒香のお堂にて。今朝五條で仕入れておいたコンビニ弁当で、稲刈りの風景を眺めながらちょっと早いお昼にします。

出屋敷辻で県道732号阪本五條線へ入り、東富貴から奈良県側へ越えるのですが、少し富貴の村へ寄り道、「ふきのやきもちカフェ」が開いていましたので「やきもち」を、どちらかと云うと薄っぺらな今川焼きなんですが。オムライスが美味しそうだったのですが、筒香で弁当をたいらげたばかりなもんで。次の営業日は9月24日だそうです。

出屋敷辻で県道732号阪本五條線へ入り、東富貴から奈良県側へ越えるのですが、少し富貴の村へ寄り道、「ふきのやきもちカフェ」が開いていましたので「やきもち」を、どちらかと云うと薄っぺらな今川焼きなんですが。オムライスが美味しそうだったのですが、筒香で弁当をたいらげたばかりなもんで。次の営業日は9月24日だそうです。

玉川峡を経て高原の盆地へ筒香、富貴と素晴らしい日本の里山風景が続く中を走ってきましたが、富貴からは現在は五條市となっている西吉野村永谷を越える峠道へ、自転車で走るのは初めてです。北側に金剛山や五條の街を見下ろす標高668mの峠ですが峠の名や標識の類はありません。峠を下ると奈良の丹生川の支流宗川流域に入ります。(②へ)

玉川峡を経て高原の盆地へ筒香、富貴と素晴らしい日本の里山風景が続く中を走ってきましたが、富貴からは現在は五條市となっている西吉野村永谷を越える峠道へ、自転車で走るのは初めてです。北側に金剛山や五條の街を見下ろす標高668mの峠ですが峠の名や標識の類はありません。峠を下ると奈良の丹生川の支流宗川流域に入ります。(②へ)

南紀 滝の拝から小匠ダム

少々蒸せたのものの風があったので快適に過ごせました。インナーがオールメッシュのこのテント、夏期平地限定の快適ギアです、まだ風雨に曝されていないので、その辺りの性能はまだ判りませんが。

少々蒸せたのものの風があったので快適に過ごせました。インナーがオールメッシュのこのテント、夏期平地限定の快適ギアです、まだ風雨に曝されていないので、その辺りの性能はまだ判りませんが。 クロネコヤマトの荷受開始が8時からなので、日頃早くから走り出しているので、しまったなと思ったのですが、コーヒーを沸かしテントを撤収し、せっかくですので「望楼の芝」で「自撮り」とかしているとエエ加減な時間になってしまいました。

クロネコヤマトの荷受開始が8時からなので、日頃早くから走り出しているので、しまったなと思ったのですが、コーヒーを沸かしテントを撤収し、せっかくですので「望楼の芝」で「自撮り」とかしているとエエ加減な時間になってしまいました。 8時前には潮岬を後にしますが、串本の街を見下ろせる場所にて。植生が成長して随分と見通しが悪くなりましたが、陸繋砂州に発展した串本の街が見渡せます。ただ津波の事を思うとちょっと恐ろしいです。

8時前には潮岬を後にしますが、串本の街を見下ろせる場所にて。植生が成長して随分と見通しが悪くなりましたが、陸繋砂州に発展した串本の街が見渡せます。ただ津波の事を思うとちょっと恐ろしいです。 クロネコヤマトに立ち寄り、預けておいた空箱を貰い、テントとマット他の入ったリュックを箱へ。、

クロネコヤマトに立ち寄り、預けておいた空箱を貰い、テントとマット他の入ったリュックを箱へ。、

昨日走ってきたR42を少し戻り古座川河口へ、清流古座川に沿った県道38号すさみ古座線へ、も明神橋からは古座川の支流小川に沿った県道43号那智勝浦古座川線に入ります。

昨日走ってきたR42を少し戻り古座川河口へ、清流古座川に沿った県道38号すさみ古座線へ、も明神橋からは古座川の支流小川に沿った県道43号那智勝浦古座川線に入ります。

明神橋から9キロ程で名勝と云うか奇勝「滝の拝」へ、しかしずいぶん道が良くなったと云いますか、新しくできた滝の拝トンネルを抜けて真っ直ぐ行くと左岸に渡ってしまうので、昔を知っている人は却って戸惑うかも。最近道の駅「滝の拝太郎」ができたのですが、駐車スペースにトイレと四阿、自販機が1台、そして展示室?があるだけで人の姿はありません。日曜日は何か販売されている様ですが、実際ここまで来る観光客は少ないでしょうね。

明神橋から9キロ程で名勝と云うか奇勝「滝の拝」へ、しかしずいぶん道が良くなったと云いますか、新しくできた滝の拝トンネルを抜けて真っ直ぐ行くと左岸に渡ってしまうので、昔を知っている人は却って戸惑うかも。最近道の駅「滝の拝太郎」ができたのですが、駐車スペースにトイレと四阿、自販機が1台、そして展示室?があるだけで人の姿はありません。日曜日は何か販売されている様ですが、実際ここまで来る観光客は少ないでしょうね。

道の駅ではトマジーニに乗ったローディが、ロードでこの先へ進むのかと怪訝に思ったら、ここで引き返して「一枚岩」へ行くそうです。奇勝「滝の拝」は道の駅の奥、狭くなった道の先にあります。河原を埋め尽くす甌穴は壮観です。ただ滝の拝で見た人影はトマジーニの彼だけ、道は良くなって、でも人は少なくなったのが紀伊半島の山中の現実かと。

滝の拝を後にして更に県道を進みますが、滝の拝から先は昔のままの1.5車線路が健在でうれしくなってきます。県道那智勝浦古座川線と云ってもこの道で那智勝浦方面へ行く車はまず無いかと、稀にすれ違う車も地元の軽トラ位のものです。しかし横を流れる小川の水の美しさは格別、本流の古座川、清流と云っても今では上流に七川ダムがあります。

滝の拝を後にして更に県道を進みますが、滝の拝から先は昔のままの1.5車線路が健在でうれしくなってきます。県道那智勝浦古座川線と云ってもこの道で那智勝浦方面へ行く車はまず無いかと、稀にすれ違う車も地元の軽トラ位のものです。しかし横を流れる小川の水の美しさは格別、本流の古座川、清流と云っても今では上流に七川ダムがあります。 西赤木、田川と小さな集落を抜けて小森川へ、ここから林道小匠小森川線と云う立派に基幹林道があって、トンネルを抜けると小匠ダム上流の高野へでるのですが、現在は崩土で通行止め、一昨日向かったvivvaさんは担いでも突破叶わずと撤退したそうです。もとより私は篭へ寄ってみたい事もあったので、このまま県道を行きます。

西赤木、田川と小さな集落を抜けて小森川へ、ここから林道小匠小森川線と云う立派に基幹林道があって、トンネルを抜けると小匠ダム上流の高野へでるのですが、現在は崩土で通行止め、一昨日向かったvivvaさんは担いでも突破叶わずと撤退したそうです。もとより私は篭へ寄ってみたい事もあったので、このまま県道を行きます。

小森川から県道はやや広くなって標高差300m余りの登りと、何度か登ってはいますがなかなか大変です、那智勝浦町の標識が現れるものの、そこがピークではなく2/3と云った処でしょうか。開通記念碑のある場所でようやく稜線に取り付きます。

小森川から県道はやや広くなって標高差300m余りの登りと、何度か登ってはいますがなかなか大変です、那智勝浦町の標識が現れるものの、そこがピークではなく2/3と云った処でしょうか。開通記念碑のある場所でようやく稜線に取り付きます。 開通記念碑の前にへたりこんで、串本で仕入れておいたコンビニ弁当を。ここから県道は幅員1.7m制限、路面状態もかなり悪くなります、まさしく険道。

開通記念碑の前にへたりこんで、串本で仕入れておいたコンビニ弁当を。ここから県道は幅員1.7m制限、路面状態もかなり悪くなります、まさしく険道。

那智勝浦町の最も奥まった集落となる坂足にて。 篭へ到着、田村商店は閉まったままです、近所の人に聞いてみるとおばあさんはルピナス(那智勝浦町の老健施設)に入ったとの事です。篭は県道や林道が集まる処で、おばあさんに世話になったり、道を教えて貰ったサイクリストやライダーは少なくないはず。向かいの物置小屋もなくなり自販機1台だけが動いています。紀伊半島の山の中から、こんなお店がまた一つ消えました。

篭へ到着、田村商店は閉まったままです、近所の人に聞いてみるとおばあさんはルピナス(那智勝浦町の老健施設)に入ったとの事です。篭は県道や林道が集まる処で、おばあさんに世話になったり、道を教えて貰ったサイクリストやライダーは少なくないはず。向かいの物置小屋もなくなり自販機1台だけが動いています。紀伊半島の山の中から、こんなお店がまた一つ消えました。 さて小匠ダムへむかうのですが、右の高野林道を走っても通行止めですから、左の虹中野川林道へ入ります、現在は舗装されて県道45号那智勝浦本宮線に入ります。篭から県道を辿るより多少距離は短いかと。那智勝浦本宮線の出合橋から県道234号長井古座線へ入りますが、未だに古座へは繋がっていない道です。県道が途切れますが小匠ダムへは1~1.5車線の道が繋がっています。

さて小匠ダムへむかうのですが、右の高野林道を走っても通行止めですから、左の虹中野川林道へ入ります、現在は舗装されて県道45号那智勝浦本宮線に入ります。篭から県道を辿るより多少距離は短いかと。那智勝浦本宮線の出合橋から県道234号長井古座線へ入りますが、未だに古座へは繋がっていない道です。県道が途切れますが小匠ダムへは1~1.5車線の道が繋がっています。

小匠ダムは正式には「小匠防災堰堤」、1959年に作られた古いダムだが、何よりダム筐体そのものに車を通行させるためのトンネルがぽっかり開いている知る人ぞ知る珍ダム。ところで何やら工事が行われて通行止めとなっています「仮設道路撤去工事」すわ何が行われているのかと、自転車を置いて歩いて見聞に。

小匠ダムは正式には「小匠防災堰堤」、1959年に作られた古いダムだが、何よりダム筐体そのものに車を通行させるためのトンネルがぽっかり開いている知る人ぞ知る珍ダム。ところで何やら工事が行われて通行止めとなっています「仮設道路撤去工事」すわ何が行われているのかと、自転車を置いて歩いて見聞に。

どうダム堰堤の高さまでのスロープ、道路が付けられているのです。下流側だけなら判るのですが、上流側もスロープで元の高さまで下りているのです。従って相変わらず水を貯めるつもりはなさそうですが、トンネルは塞いでしまうのでしょうか。工事の人に下の道(従来の道)が無くなるのかと聞いてみると、無くならないと云う、ただトンネルで大きな車が通れないからだと、だったらトンネルの開口を拡げればと思うのは素人考えだろうか。

どうダム堰堤の高さまでのスロープ、道路が付けられているのです。下流側だけなら判るのですが、上流側もスロープで元の高さまで下りているのです。従って相変わらず水を貯めるつもりはなさそうですが、トンネルは塞いでしまうのでしょうか。工事の人に下の道(従来の道)が無くなるのかと聞いてみると、無くならないと云う、ただトンネルで大きな車が通れないからだと、だったらトンネルの開口を拡げればと思うのは素人考えだろうか。 ダムより上流、高野側は通れなくなったと云う話だが(先の小匠小森川線の崩土とは別に)、古座川町の樫山(廃村)へはまだ行けるはず、ただ今日はそこまでの時間はないので、ダムから引き返す事に。帰路小匠集落に立ち寄ってみますが、ここにあった商店も閉ざされていました。カチンカチンに凍ったあずきバーに差し歯をおったり、乾さんだっけヤマタンさんだっけ、バーストしたタイヤに充てるガムテープを貰ったり、記憶だけが残ってしまいました。

ダムより上流、高野側は通れなくなったと云う話だが(先の小匠小森川線の崩土とは別に)、古座川町の樫山(廃村)へはまだ行けるはず、ただ今日はそこまでの時間はないので、ダムから引き返す事に。帰路小匠集落に立ち寄ってみますが、ここにあった商店も閉ざされていました。カチンカチンに凍ったあずきバーに差し歯をおったり、乾さんだっけヤマタンさんだっけ、バーストしたタイヤに充てるガムテープを貰ったり、記憶だけが残ってしまいました。

滝の拝~篭~小匠ダムと今日のミッションを終え、ゆったりと流れる太田川沿いの県道を下里駅へ向かいます。

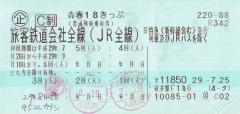

滝の拝~篭~小匠ダムと今日のミッションを終え、ゆったりと流れる太田川沿いの県道を下里駅へ向かいます。 急げば下里1619に乗れたので「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事もできたのですが、輪行袋を担いで混雑する天王寺での乗り換えを敬遠して、1718発の新宮行きに乗車、松阪から近鉄経由で帰途に就く事にしてのんびりと輪行支度を整える事にしました。本日の走行89.9キロ、都合2日間で300キロ走った事に。

急げば下里1619に乗れたので「18きっぷ」だけで桜井まで帰る事もできたのですが、輪行袋を担いで混雑する天王寺での乗り換えを敬遠して、1718発の新宮行きに乗車、松阪から近鉄経由で帰途に就く事にしてのんびりと輪行支度を整える事にしました。本日の走行89.9キロ、都合2日間で300キロ走った事に。

無人駅にワンマンカーが続いて入挟できないまま多気まで、そのまま近鉄に乗ってしまうとややこしいので、松阪行きの運転士さんにハンコを押して貰う事に「青春18きっぷ」3,020円分乗車。ただ近鉄大阪線が人身事故で遅れていて、最終間近の時間帯で足止めを食らったりすると大変なので、伊勢中川からは早く出発する特急に乗車する事に。昔々雨の影響で紀勢本線が遅れて松阪で泊まらざる得なくなった事がありました、18きっぶだけで帰る計画が余分な出費が、ともあれ日の変わらない内に桜井へ帰りつき事はできました。

野迫川キャンプ(2日目)

キャンプの朝は早いです、昨夜は寝不足とあって早々にダウンしてしまったのですが。Dさん達は結構遅くまで盛り上がってた様でして、何やら肴にされてた様な、テント越しに聴こえてきた会話の断片が記憶に….

キャンプの朝は早いです、昨夜は寝不足とあって早々にダウンしてしまったのですが。Dさん達は結構遅くまで盛り上がってた様でして、何やら肴にされてた様な、テント越しに聴こえてきた会話の断片が記憶に…. 野迫川村は人が暮らしている処はすべて標高600m以上ありますし、この「アドベンチャーランド」も647mの標高点が記されています。昨夏手に入れたインナーがオールメッシュのこのテントでは夜中に多少肌寒く感じて敷いてただけの寝袋を被りなおす事に。まだ風雨には遭ってませんが、夏の平地なら快適に過ごせます、設営も簡単でコスパも最高ですし。

野迫川村は人が暮らしている処はすべて標高600m以上ありますし、この「アドベンチャーランド」も647mの標高点が記されています。昨夏手に入れたインナーがオールメッシュのこのテントでは夜中に多少肌寒く感じて敷いてただけの寝袋を被りなおす事に。まだ風雨には遭ってませんが、夏の平地なら快適に過ごせます、設営も簡単でコスパも最高ですし。

さて、のんびり過ごしたい処なのですが、今夜は仕事の都合で遅くとも16時頃には桜井に戻らなくてはなりません。山深い野迫川村から一番楽に出られるのは野川から紀和隧道で高野町富貴方面に越えるルートなのですが、村でも南部のここから野川へ行くには1,000m前後まで登らなくてなりません、どう考えても私の脚力では後が持たないので、予定通りG氏に天狗木峠まで送って貰う事にします。

0940、H氏に見送られて天狗木峠を出発します、野川に下るのもありきたりですので、昨日来た桜峠へ向い、高野山内には入らず摩尼隧道でR371を下ります。

0940、H氏に見送られて天狗木峠を出発します、野川に下るのもありきたりですので、昨日来た桜峠へ向い、高野山内には入らず摩尼隧道でR371を下ります。 河合橋まで下った処で、久しぶりに丹生川沿いの筒香への道へ入ります、若干登り返しがありますが、紀和隧道を越えるのと大差はないでしょう。

河合橋まで下った処で、久しぶりに丹生川沿いの筒香への道へ入ります、若干登り返しがありますが、紀和隧道を越えるのと大差はないでしょう。

下筒香までやってきた処で、目の前に集落を見上げる素晴らしい風景が、今回は三脚を忘れてきたので「自撮り」は諦めるしかなかったのですが、ガードレールにカメラを括り付けて、どうにか撮る事ができました。

下筒香までやってきた処で、目の前に集落を見上げる素晴らしい風景が、今回は三脚を忘れてきたので「自撮り」は諦めるしかなかったのですが、ガードレールにカメラを括り付けて、どうにか撮る事ができました。

中筒香の風景、丹生川に沿った山深い谷あいの風景が、筒香から富貴にかけては穏かな里山の風景に。

中筒香の風景、丹生川に沿った山深い谷あいの風景が、筒香から富貴にかけては穏かな里山の風景に。

出屋敷辻から県道<732>阪本五條線となり、お馴染み成金バス停を過ぎると富貴、先の筒香と富貴は昭和33年に高野町に編入されるまでは富貴村でした。野迫川村とは反対に奈良県側の五條市との関わりが強く、最近まで奈良交通のバスが通っていました。(写真右)昔はここに県界と云う名のバス停が、再び奈良県に入ります。

出屋敷辻から県道<732>阪本五條線となり、お馴染み成金バス停を過ぎると富貴、先の筒香と富貴は昭和33年に高野町に編入されるまでは富貴村でした。野迫川村とは反対に奈良県側の五條市との関わりが強く、最近まで奈良交通のバスが通っていました。(写真右)昔はここに県界と云う名のバス停が、再び奈良県に入ります。 紀の川へ向って豪快なダウンヒルが続き13時過ぎには五條市街へ、吉野ストアで小休止、まだ30数キロ残っていますが、筒香経由したとは云えなかなか微妙な時間です。天狗木峠まで送って貰っていて大正解、阿太から福神へいつものルートを越え、脚を残したまま吉野口から1時間以内で走り抜いて、1510無事に桜井に帰投しました。本日の走行74.5キロ。

紀の川へ向って豪快なダウンヒルが続き13時過ぎには五條市街へ、吉野ストアで小休止、まだ30数キロ残っていますが、筒香経由したとは云えなかなか微妙な時間です。天狗木峠まで送って貰っていて大正解、阿太から福神へいつものルートを越え、脚を残したまま吉野口から1時間以内で走り抜いて、1510無事に桜井に帰投しました。本日の走行74.5キロ。

2日間で167.4キロ、些か強行軍の1泊2日のキャンプツーリングでしたが、ナイトランと涼しい内に高野山にアタックすると云う計画が功を奏して、8月としてはなかなか快適なツーリングを愉しむ事ができました。

当日の写真をうちのHPの「ツーリングの記録」にアップしています。[BICYCLE]→[ツーリングの記録]→[2017]とたどって下さい。なお認証が必要です、パスワードをご存知でないとご覧頂けません。ログインは’2017’、パスワードは「CanCan謹製卓上カレンダー 2017年版」奥付右下の数字です。以前のログイン、パスワードも現時点では使用できます。私の撮影分に関しては参加者の方は再利用して頂いて結構です。