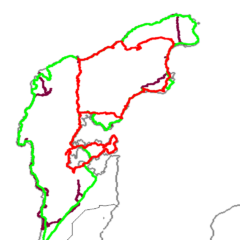

おはようございます。今日のお天気朝から快晴、珠洲市の日の出は0522、大浴場(露天は男女日替わり)も5時からあいてますが、あわよくば写真も撮りたいので1階ロビーのデッキへ。一昨年でしたか四国は東洋町ではだるまにならず残念でしたが、文句なし感動の朝日です。しかし今日は暑くなりそうです、宇出津、穴水から七尾北湾を巡る様に和倉温泉まで約85キロの行程です。

おはようございます。今日のお天気朝から快晴、珠洲市の日の出は0522、大浴場(露天は男女日替わり)も5時からあいてますが、あわよくば写真も撮りたいので1階ロビーのデッキへ。一昨年でしたか四国は東洋町ではだるまにならず残念でしたが、文句なし感動の朝日です。しかし今日は暑くなりそうです、宇出津、穴水から七尾北湾を巡る様に和倉温泉まで約85キロの行程です。 ただ昨日はスマホアプリのRide with GPSのナビ機能を試しに使ってみた処、案の定バッテリーの消費が大きく、モバイルバッテリー(13,000mAh)の残用量がピンチ、USB電源を持ってきていないのです。今時はモバイルバッテリーもUSB電源もコンビニで売っている時代ですが、インテリジェントでないシロモノが結構高い、応急なら100均ので十分、しかし奥能登にダイソーは無いだろうと探してみるとあっても七尾、ただこの先の宇出津のスーパー内にCanDoが、慌ててコンビニへ走らずに宇出津で立ち寄る事にします。

ただ昨日はスマホアプリのRide with GPSのナビ機能を試しに使ってみた処、案の定バッテリーの消費が大きく、モバイルバッテリー(13,000mAh)の残用量がピンチ、USB電源を持ってきていないのです。今時はモバイルバッテリーもUSB電源もコンビニで売っている時代ですが、インテリジェントでないシロモノが結構高い、応急なら100均ので十分、しかし奥能登にダイソーは無いだろうと探してみるとあっても七尾、ただこの先の宇出津のスーパー内にCanDoが、慌ててコンビニへ走らずに宇出津で立ち寄る事にします。 7時過ぎには「のとじ荘」を後にし見附島に少し立ち寄ってから飯田湾沿いの旧R249を南下、現在のR249は山よりをバイパスしていますので、こちらは交通量も少なく快適です。

7時過ぎには「のとじ荘」を後にし見附島に少し立ち寄ってから飯田湾沿いの旧R249を南下、現在のR249は山よりをバイパスしていますので、こちらは交通量も少なく快適です。

途中に宗玄酒造と云うのがあって、能登線の廃トンネルを貯蔵所にしたり、軌道自転車を走らせたりしているそうです。まだ営業時間前ですし、買っても持って帰れないので、今回は通過。

途中に宗玄酒造と云うのがあって、能登線の廃トンネルを貯蔵所にしたり、軌道自転車を走らせたりしているそうです。まだ営業時間前ですし、買っても持って帰れないので、今回は通過。

恋路海岸から能登町へ、松波から宇出津にかけてR249は内陸側を走りますが、海よりを県道35号能都内浦線を走っていますが、この辺りはアップダウンが多くて走り難いしルートも採りづらいのが。九十九湾の奥まった処にこの春できた道の駅ならぬ「イカの駅つくモール」、新たに「いしかわ里山里海サイクリングルート」のポイントに加わった様です。

恋路海岸から能登町へ、松波から宇出津にかけてR249は内陸側を走りますが、海よりを県道35号能都内浦線を走っていますが、この辺りはアップダウンが多くて走り難いしルートも採りづらいのが。九十九湾の奥まった処にこの春できた道の駅ならぬ「イカの駅つくモール」、新たに「いしかわ里山里海サイクリングルート」のポイントに加わった様です。

県道35号は高倉漁港を過ぎるとアップダウンもなくなり海岸べりの穏やかな道を経て宇出津の街へ。駅があった市街の方へ行くと少々走り難いので海岸沿いに宇出津新港の方へ抜けます。

県道35号は高倉漁港を過ぎるとアップダウンもなくなり海岸べりの穏やかな道を経て宇出津の街へ。駅があった市街の方へ行くと少々走り難いので海岸沿いに宇出津新港の方へ抜けます。 少し早く着き過ぎた様ですが、100均の入っているスーパーが開くまでのんびり休憩。無事にUSB電源を330円でゲット。ついでここで遅めの朝になるのか早めのお昼をする事に。

少し早く着き過ぎた様ですが、100均の入っているスーパーが開くまでのんびり休憩。無事にUSB電源を330円でゲット。ついでここで遅めの朝になるのか早めのお昼をする事に。

宇出津からR249に戻り海岸沿いを三波(さんなみ)村道路元標へ。以前(2007年)は中村酒店の前にあった様なのですが、その場所には見つかりません。お店の人と来ていた人に親切に教えて貰い100m程離れた公民館跡に見付ける事ができました。

宇出津からR249に戻り海岸沿いを三波(さんなみ)村道路元標へ。以前(2007年)は中村酒店の前にあった様なのですが、その場所には見つかりません。お店の人と来ていた人に親切に教えて貰い100m程離れた公民館跡に見付ける事ができました。

鵜川で内陸側を越えるR249と別れ石川県道34号能都穴水線へ、通う車も少なくなり2001年も2018年にも走ったお勧めのルートです。

鵜川で内陸側を越えるR249と別れ石川県道34号能都穴水線へ、通う車も少なくなり2001年も2018年にも走ったお勧めのルートです。 お正午近くなり陽射しがきつくなってきたので、時間もある事ですしバス停で休憩したりしながらのんびりと行きます。このR249に戻る手前が少々キツくなるので、前波から内陸側を越えますが、木陰を多い以外はお勧めとは。

お正午近くなり陽射しがきつくなってきたので、時間もある事ですしバス停で休憩したりしながらのんびりと行きます。このR249に戻る手前が少々キツくなるので、前波から内陸側を越えますが、木陰を多い以外はお勧めとは。

R249に戻り 1343 ぼら待ちやぐらのある「中居ポケットパーク」に到着、大きな四阿やトイレ、自販機があります。穴水まであと一息なんですが、ここで大休止、車の音がうるさいでしょうがゲリキャンプポイント。

R249に戻り 1343 ぼら待ちやぐらのある「中居ポケットパーク」に到着、大きな四阿やトイレ、自販機があります。穴水まであと一息なんですが、ここで大休止、車の音がうるさいでしょうがゲリキャンプポイント。

トンネルを3つ抜けて穴水の町へ、穴水は深い入り江の奥まった処にあるので、どちらから来ても小さな峠を越える必要があります。(写真左)明日渡る予定の中能登農道橋が見えてきました。七尾北湾の西側を走り西岸駅と能登鹿島駅の間で峠を越えます、交通量を考えて迂回してみましたが距離と標高を考えると素直に国道を走った方が良かったかと。(写真右)平成橋で湾をショートカット。鹿島郡の赤蔵村道路元標に立ち寄ってから、今夜の宿のある和倉温泉へ、本日の走行91キロ。

トンネルを3つ抜けて穴水の町へ、穴水は深い入り江の奥まった処にあるので、どちらから来ても小さな峠を越える必要があります。(写真左)明日渡る予定の中能登農道橋が見えてきました。七尾北湾の西側を走り西岸駅と能登鹿島駅の間で峠を越えます、交通量を考えて迂回してみましたが距離と標高を考えると素直に国道を走った方が良かったかと。(写真右)平成橋で湾をショートカット。鹿島郡の赤蔵村道路元標に立ち寄ってから、今夜の宿のある和倉温泉へ、本日の走行91キロ。

【1103】 2020/9/2 石川県鳳至郡三波村(現 能登町)

【1104】 2020/9/2 石川県鹿島郡赤蔵村(現 七尾市)

途中の南志見村道路元標、これが1,100基となります、2007年に始めた道路元標フリーク、

途中の南志見村道路元標、これが1,100基となります、2007年に始めた道路元標フリーク、

ところが肝心の水内村道路元標が見つかりません。

ところが肝心の水内村道路元標が見つかりません。