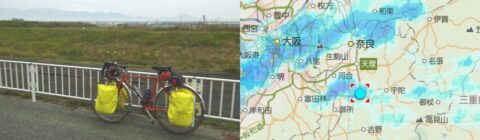

明日から恒例の「月うさぎキャンプ」、2010年から年に1,2度行われていて今回で9回目となります。 天気予報の方はあまり芳しくありませんが、どうやらここにきて雨が降るのは1日目の夜から2日目の朝にかけて、ただ雨風がかなりキツくなると云う事が気になります。 過去何度か降られた事もあるのですが、中止にした事はなく一度だけ台風の接近でやむなく2泊3日を1泊2日に短縮した事があるだけです、往復の道のりで降られず、雨の撤収さえなければ万々歳と云う事に、2日目の村内サイクも、雨ならば屋根のある処でのんびり過ごせればいいやと何にも考えていません、GWの混雑も渋滞も縁のない東吉野の山中で過ごせれば上等です。 今の処参加者はYouすけ君を含めて13名、奈良、大阪、和歌山、兵庫、滋賀、愛知から、来るべき人はちゃんと顔を揃えていますネ。

明日から恒例の「月うさぎキャンプ」、2010年から年に1,2度行われていて今回で9回目となります。 天気予報の方はあまり芳しくありませんが、どうやらここにきて雨が降るのは1日目の夜から2日目の朝にかけて、ただ雨風がかなりキツくなると云う事が気になります。 過去何度か降られた事もあるのですが、中止にした事はなく一度だけ台風の接近でやむなく2泊3日を1泊2日に短縮した事があるだけです、往復の道のりで降られず、雨の撤収さえなければ万々歳と云う事に、2日目の村内サイクも、雨ならば屋根のある処でのんびり過ごせればいいやと何にも考えていません、GWの混雑も渋滞も縁のない東吉野の山中で過ごせれば上等です。 今の処参加者はYouすけ君を含めて13名、奈良、大阪、和歌山、兵庫、滋賀、愛知から、来るべき人はちゃんと顔を揃えていますネ。

しかし今日は明日の予報が恨めしい様なお天気です、テントの点検と雨に備えて防水処置を念入りに。 先日の「野迫川サイク」で出たマッドガードの修復とブレーキシューの交換、在庫があると思っていたら見つかりません、気付いて頼んでおけば翌日に送料無料で届く、便利と通り越して凄い世の中です。 しかし後リムはそろそろ限界かなぁ。 買い物を済ませたら、後はいつもの「何か一品、何か1本」の下拵えを。

しかし今日は明日の予報が恨めしい様なお天気です、テントの点検と雨に備えて防水処置を念入りに。 先日の「野迫川サイク」で出たマッドガードの修復とブレーキシューの交換、在庫があると思っていたら見つかりません、気付いて頼んでおけば翌日に送料無料で届く、便利と通り越して凄い世の中です。 しかし後リムはそろそろ限界かなぁ。 買い物を済ませたら、後はいつもの「何か一品、何か1本」の下拵えを。 さて明日は4サイド初挑戦のD女史の介添役で明日香村から芋峠を越えて、吉野川~高見川沿いに遡上する60キロ程のコースで「月うさぎ」を目指します。

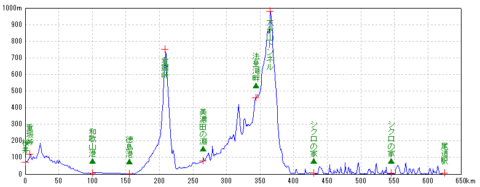

1日目 3月21日(祝) 自宅(桜井)~九度山~和歌山港 101.2km

2日目 3月22日(火) 徳島港~神山町~倉羅峠~脇町~美濃田の淵キャンプ場(東みよし町) 112.3km

3日目 3月23日(水) 美濃田の淵キャンプ場(東みよし町)~阿波池田~法皇湖畔 79.8km

4日目 3月24日(木) 法皇湖畔~旧別子山村~大永山トンネル~マイントピア別子~新居浜~「シクロの家」(今治) 88.3km

5日目 3月25日(金) 「シクロの家」~大三島周回~「シクロの家」119.5km

6日目 3月26日(土) 「シクロの家」~瀬戸田(生口島)~尾道駅 82.3km

計 5泊6日 583.4km

和歌山港~徳島港フェリー含む

交通費(フェリー) 2,110円

交通費(JR) 2,370円(「18きっぷ」1回分相当、5,400円分乗車)

宿泊費 5,000円

食料品・菓子・飲料類 7,392円

外食代 7,220円

入浴料 1,220円

運送料 2,624円

その他 4,488円

計 32,424円

2015年4月の「天の邪鬼『しまなみ』へ往く」は

こちらから

2015年10月の「『延陽伯』号『しまなみ』を往く」は

こちらから

2016年1月の「せとうちツーリング」は

こちらから

愛媛県道47号新居浜別子山線

富郷ダムから湖畔を少し上流に行った処に適当な野営地を発見、かなり大きな公園になっていて四阿、トイレ、水道と揃っています、敷地内にレストランがあるのですが、火水曜日は定休日で人影は見えません、駐車場は16時に閉鎖されてしまっていますので既に車は入って来ません。 そして眼下の湖岸には野外ステージまでついています、こんな山奥の野外ステージで一体何を行なおうとしたのか、何が行なわれたのか、どう贔屓目に見ても無駄な公共事業の実態を目にしながら、有効に使わせて頂きました。

富郷ダムから湖畔を少し上流に行った処に適当な野営地を発見、かなり大きな公園になっていて四阿、トイレ、水道と揃っています、敷地内にレストランがあるのですが、火水曜日は定休日で人影は見えません、駐車場は16時に閉鎖されてしまっていますので既に車は入って来ません。 そして眼下の湖岸には野外ステージまでついています、こんな山奥の野外ステージで一体何を行なおうとしたのか、何が行なわれたのか、どう贔屓目に見ても無駄な公共事業の実態を目にしながら、有効に使わせて頂きました。 モバイル機器と環境の進化で、かような山奥にいてもネットの恩恵が受けられるのですが、問題は電源、今回も2台のモバイルバッテリーを用意してきていて、フェリーの待合室や船内、昨夜はキャンプ場のトイレにコンセントを見つけたのですが、ここのトイレは電源が元で切れていて充電をする事はかないませんでした。 キャンプが続くツーリングでは、ダイナモからの充電とかも考えなくてはいけませんね、優れたモバイル機器も電気がなければ。

ところで法皇湖畔は標高460m程あって、朝の冷え込みを懸念していたのですが、すっぽりと霧に覆われてしまって、昨日の方が寒かった様な、ただ明るくなりだした頃に少しパラパラとやってきたのですが、幸い撤収して出発する頃にはやんでくれました。

法皇湖畔を離れ県道は現在では新居浜市となっている別子山村へと入ります。 道路だけは立派なのですが寒々とした風景が続きます、ここに松山市をも凌ぐ鉱山都市があったとはとても信じがたいです。 ところで困った事に、この先「時間帯制限」の看板が、通行できるのは1時間に10分だけ、工事が始まる9時には後1時間もありません、距離は数キロなのですが、殆ど別子ダムまでのぼらなければならない様です、まぁ間に合わなければ道端で店を拡げてお湯でも沸かしてコーヒーでも淹れるかと思いつつ、先を急ぎます。

法皇湖畔を離れ県道は現在では新居浜市となっている別子山村へと入ります。 道路だけは立派なのですが寒々とした風景が続きます、ここに松山市をも凌ぐ鉱山都市があったとはとても信じがたいです。 ところで困った事に、この先「時間帯制限」の看板が、通行できるのは1時間に10分だけ、工事が始まる9時には後1時間もありません、距離は数キロなのですが、殆ど別子ダムまでのぼらなければならない様です、まぁ間に合わなければ道端で店を拡げてお湯でも沸かしてコーヒーでも淹れるかと思いつつ、先を急ぎます。

幸い通行止め箇所には10分前には到着、無事に通過する事ができました、しかしこの銅山川沿いのルートは工事が非常に多い様ですね。 工事区間が終わった処には銅山への登山口があります、この登山道の先に小学校や病院、劇場があったのです。

幸い通行止め箇所には10分前には到着、無事に通過する事ができました、しかしこの銅山川沿いのルートは工事が非常に多い様ですね。 工事区間が終わった処には銅山への登山口があります、この登山道の先に小学校や病院、劇場があったのです。

標高850m程にある別子ダムも、新宮ダム、柳瀬ダムと同様に見下ろす高さまで登らされ、再び湖水の高さ近くまで下る事に。 そんな事より、お山はご覧の通り、3月の四国だと云うのに、

標高850m程にある別子ダムも、新宮ダム、柳瀬ダムと同様に見下ろす高さまで登らされ、再び湖水の高さ近くまで下る事に。 そんな事より、お山はご覧の通り、3月の四国だと云うのに、うっすら雪化粧です。

登り返しを食らった後,、9時50分ようやくピークの大永山トンネル(1,157m)に到着、GPSでは標高987mとなっています。 しかしこの山中の県道にブルーラインが引かれているとは、愛媛県恐るべし。

登り返しを食らった後,、9時50分ようやくピークの大永山トンネル(1,157m)に到着、GPSでは標高987mとなっています。 しかしこの山中の県道にブルーラインが引かれているとは、愛媛県恐るべし。 しかしトンネルからは冷たい風が吹き出してきます、まるで風洞実験の様なトンネルを抜けると標高差900mのダウンヒル、恐らく車だと判らないでしょうが、ガードレールに自転車を立てかけて下を覗き込むと、九十九折れどころか、道がどこをどの様に下って行くのかちょっと判らないような道筋です、おまけに強烈な風で寒い事、スマホで写真を撮ろうとすると寒さでバッテリが電圧降下を起している様でカメラが起動しません。 こんな処でのんびりともしてられませんので、とにかくブレーキレバーを握り締めたまま、早く下界に下りたい一心で下ります。 今季一番寒い思いをしましたね。

標高400m位まで下ってきた処に、「東洋のマチュピチュ」を謳い文句にしている別子銅山の遺構のある東平(とうなる)への分岐があります。 ただ東平へは5.5キロで標高800m近くまで登らなけらばなりません、とてもそんな余力も気力も残っていません。

標高400m位まで下ってきた処に、「東洋のマチュピチュ」を謳い文句にしている別子銅山の遺構のある東平(とうなる)への分岐があります。 ただ東平へは5.5キロで標高800m近くまで登らなけらばなりません、とてもそんな余力も気力も残っていません。

鹿森ダムとループ橋を過ぎて標高150m程にある道の駅「マイントピア別子」まで下ってきました、陽射しもあってようやく生きた心地が。 ここには別子銅山のテーマパークが併設されていて、鉱山のトロッコとかもあるのですが、見学は適当にして、レストランで「鍋やきうどん定食」を頂く事にしました。

鹿森ダムとループ橋を過ぎて標高150m程にある道の駅「マイントピア別子」まで下ってきました、陽射しもあってようやく生きた心地が。 ここには別子銅山のテーマパークが併設されていて、鉱山のトロッコとかもあるのですが、見学は適当にして、レストランで「鍋やきうどん定食」を頂く事にしました。

12時過ぎには「マイントピア別子」を後にします、「シクロの家」まで後45キロ程、殆ど平坦路の行程ですが、できるだけR11は避けて、通学路になっている自転車道や、旧い讃岐街道や遍路道を辿って行きます。 後で「シクロの家」のスタッフに教えて頂いたのですが、この自転車道(写真左上)、元は別子銅山の鉱山鉄道や排水路だったそうなんです。 西条からはメインルートは今治に向うR192となるのですが、ここでも田んぼの中や漁村の路地を縫って行きます。 実は昨年、今治から西条市に残る多賀村道路元標へ往復しているので、結構土地勘があったのです。

12時過ぎには「マイントピア別子」を後にします、「シクロの家」まで後45キロ程、殆ど平坦路の行程ですが、できるだけR11は避けて、通学路になっている自転車道や、旧い讃岐街道や遍路道を辿って行きます。 後で「シクロの家」のスタッフに教えて頂いたのですが、この自転車道(写真左上)、元は別子銅山の鉱山鉄道や排水路だったそうなんです。 西条からはメインルートは今治に向うR192となるのですが、ここでも田んぼの中や漁村の路地を縫って行きます。 実は昨年、今治から西条市に残る多賀村道路元標へ往復しているので、結構土地勘があったのです。

1645、今治駅前の「シクロの家」に到着、4日間で380キロ、「自走今治」の一応の目的は達成です。 途中で今は「シクロの家」を運営する「シクロツーリストしまなみ」のスタッフとなっているムラマサ君からメッセージがあって、Yさんと一緒に迎撃に出られた様なのですが、どうやら浜よりを走った私の迎撃には失敗した様です。

1645、今治駅前の「シクロの家」に到着、4日間で380キロ、「自走今治」の一応の目的は達成です。 途中で今は「シクロの家」を運営する「シクロツーリストしまなみ」のスタッフとなっているムラマサ君からメッセージがあって、Yさんと一緒に迎撃に出られた様なのですが、どうやら浜よりを走った私の迎撃には失敗した様です。 今夜からの2連泊ですので、荷物を下ろして洗濯物をしながら近くのレトロな銭湯「宝来温泉」へ、近くにスーパー銭湯もあるのですが、ちょっとぬるめなので、こちらを愛用しています。 もちろん「シクロの家」にもシャワールームが3つもあるのですが。

今治のB級グルメと云えば「焼豚玉子飯」、以前に「白楽天」と云うお店へ行ったのですが、あまりに甘すぎてちょっと敬遠していました。 今回は迎撃に失敗して戻ってきたお二人と、お薦めの「重松飯店」へ、ボリューム満点でリーズナブル、お味も満足。 写真左は「満腹セット」でなんと950円(税別)、メニューには焼豚玉子飯(小)+焼飯(小)+ラーメン+サラダとなっていますが、どこが(小)なんでしょう。 ちなみにここで焼豚玉子飯(中)を頼むと玉子が3つ載っているとか。 ただ営業時間がテキトーな様で、ネット等では夜の営業は21時までとなっていますが、私達が帰る20時半頃にはのれんをおろして、店のみなさんが賄い飯を食ってはりました。

今治のB級グルメと云えば「焼豚玉子飯」、以前に「白楽天」と云うお店へ行ったのですが、あまりに甘すぎてちょっと敬遠していました。 今回は迎撃に失敗して戻ってきたお二人と、お薦めの「重松飯店」へ、ボリューム満点でリーズナブル、お味も満足。 写真左は「満腹セット」でなんと950円(税別)、メニューには焼豚玉子飯(小)+焼飯(小)+ラーメン+サラダとなっていますが、どこが(小)なんでしょう。 ちなみにここで焼豚玉子飯(中)を頼むと玉子が3つ載っているとか。 ただ営業時間がテキトーな様で、ネット等では夜の営業は21時までとなっていますが、私達が帰る20時半頃にはのれんをおろして、店のみなさんが賄い飯を食ってはりました。

本日の走行88.3キロ、平均速度15.3キロでした。

2015年4月の「天の邪鬼『しまなみ』へ往く」は

こちらから

2015年10月の「『延陽伯』号『しまなみ』を往く」は

こちらから

2016年1月の「せとうちツーリング」は

こちらから

国道319号線から見下ろす新宮ダム湖

3日目の朝、標高100mにも満たない「美濃田の渕キャンプ場」なのですが、結構冷えます、今週は寒の戻りがあると云う事なのでそれなりの用意をしてきているのですが、これでは更に山深いだろう明日の朝が思いやられます。 それに吉野川を挟んで対岸のJR徳島線とR192、それと反対側には高速道路もあって結構騒がしく、JRの方は夜中こそ走ってはいないのですが。 無料と云う事も含めて下馬評の高いキャンプ場だったので期待していたのですが。

さて今回のツーリングの一応の目標は今治なのですが、ここから150km余り、それも標高1,000m近い峠を越えなければならないので、とても4サイドで走りきれる距離ではありません、とにかく銅山川沿いに入って適当な処でゲリキャン、と云う訳で今日は行き当たりばったりのんびり行く事にしますが、ここでのんびりしていても仕方がないので明るくなる頃には撤収を始め7時にはスタートする事に。

美濃田大橋を渡って右岸のR192へ、陽射しも入ってきて身体も温もってきたので、佃駅の見えるポイントで着込んでいたものの脱ぎながら、時刻を調べてみると徳島線と土讃線の列車がまもなくやってきますので待つ事に。 佃駅は物理的に両線が分岐する駅なのです。

美濃田大橋を渡って右岸のR192へ、陽射しも入ってきて身体も温もってきたので、佃駅の見えるポイントで着込んでいたものの脱ぎながら、時刻を調べてみると徳島線と土讃線の列車がまもなくやってきますので待つ事に。 佃駅は物理的に両線が分岐する駅なのです。

現在の三好市の中心にあたる阿波池田の町中へ入りますが、国道を避けて山側の道を辿って行きますと、阿波池田の街を見下ろす高さまで登ってしまいましたが、穏かかに登って行く道でしたのでさして苦にはなりませんでした、ただ逆向きは激坂があります。

現在の三好市の中心にあたる阿波池田の町中へ入りますが、国道を避けて山側の道を辿って行きますと、阿波池田の街を見下ろす高さまで登ってしまいましたが、穏かかに登って行く道でしたのでさして苦にはなりませんでした、ただ逆向きは激坂があります。

ここから先は確実に食料が調達できそうな処がないので、明朝の分まで含めて買出しをしておく事にしますが、まずはスーパーマーケットが開く9時までコンビニでコーヒーでもとローソンを探して向う事に、なぜローソンなのかと云うとPontaのポイントに加えて、docomoのおサイフケータイで決済すると、月締めで3%の歩引きをして貰えるのです、従ってちょっと遠回りしてもローソンなのです。 しかし国道のバイパスに面していて旧道側から来ると判りにくくて参りました。 ここはイートインコーナーがないなぁと思っていると、なんと外側にお洒落な休憩スペースが… とfacebookに書き込んだら、食いついたのはブルベライダー、仮眠なんかしゃちゃ駄目よ。

ここから先は確実に食料が調達できそうな処がないので、明朝の分まで含めて買出しをしておく事にしますが、まずはスーパーマーケットが開く9時までコンビニでコーヒーでもとローソンを探して向う事に、なぜローソンなのかと云うとPontaのポイントに加えて、docomoのおサイフケータイで決済すると、月締めで3%の歩引きをして貰えるのです、従ってちょっと遠回りしてもローソンなのです。 しかし国道のバイパスに面していて旧道側から来ると判りにくくて参りました。 ここはイートインコーナーがないなぁと思っていると、なんと外側にお洒落な休憩スペースが… とfacebookに書き込んだら、食いついたのはブルベライダー、仮眠なんかしゃちゃ駄目よ。 ゆっくりさせて貰ってサンシャインと云う地元スーパーへ、今日のお昼と晩の弁当とカップラーメン、明日のパンを買い込みます、ついでおトイレも拝借。

阿波池田駅と西側の山腹から見下ろした駅構内、なかなか「鉄」な撮影ポイントです。 ところで四国で5線以上のホームがあるのは高松駅とここ阿波池田駅だけなんだそうです。

阿波池田駅と西側の山腹から見下ろした駅構内、なかなか「鉄」な撮影ポイントです。 ところで四国で5線以上のホームがあるのは高松駅とここ阿波池田駅だけなんだそうです。

国道へは戻らずに土讃線のトンネルの上を越える道を行くとほぼ国道を走る事なく祖谷口橋(写真右)まで行く事ができます。 その先もR32を1キロ程我慢すれば線路を挟んで山側の道へ入る事ができます。

国道へは戻らずに土讃線のトンネルの上を越える道を行くとほぼ国道を走る事なく祖谷口橋(写真右)まで行く事ができます。 その先もR32を1キロ程我慢すれば線路を挟んで山側の道へ入る事ができます。

阿波川口駅で小休止しながら、佃駅、阿波池田駅に続いて「鉄」な時間を。 さてここから銅山川沿いのR319に入ります。

阿波川口駅で小休止しながら、佃駅、阿波池田駅に続いて「鉄」な時間を。 さてここから銅山川沿いのR319に入ります。

R319に入るなり急坂になりますが、そこを越えると穏かな斜度の道が続きます。 信正と云う集落まで来て旧道と思しき道が別れているのでGoogleMapで確認してみると、ここには「モモンガビレッジ」と云うゲストハウスがある事に気付きます。 まだ走り出して25キロ程、もう少し先にあれば昨日は風呂に入れなった事だし、ここへ泊まる手もあったかと。 しかしここならキャンプ装備でなければ徳島港から充分に走ってこれる範囲ではありませんか、早速次のプランに想いを巡らす事に。

R319に入るなり急坂になりますが、そこを越えると穏かな斜度の道が続きます。 信正と云う集落まで来て旧道と思しき道が別れているのでGoogleMapで確認してみると、ここには「モモンガビレッジ」と云うゲストハウスがある事に気付きます。 まだ走り出して25キロ程、もう少し先にあれば昨日は風呂に入れなった事だし、ここへ泊まる手もあったかと。 しかしここならキャンプ装備でなければ徳島港から充分に走ってこれる範囲ではありませんか、早速次のプランに想いを巡らす事に。

阿波川口でR319に入って約10キロで愛媛との県境となります。 地理に詳しくないと四国4県がどのように接しているかは判りませんよね、徳島県と愛媛県はここで背中合わせになっているのです、両県を直接結ぶ道路は林道を除けは、ここR319と新旧のR192境目峠と高速の徳島道だけなのです。 ここの県境ではお互いの標識が向かい合わせに建てられていて、パノラマ撮影してみるとご覧の様に1枚の写真に収める事ができました。 周りを見渡してみると「宇摩」と彫られた石標が、県界標ではなく郡界標でしょうか、少し疑問が湧いてきました。

阿波川口でR319に入って約10キロで愛媛との県境となります。 地理に詳しくないと四国4県がどのように接しているかは判りませんよね、徳島県と愛媛県はここで背中合わせになっているのです、両県を直接結ぶ道路は林道を除けは、ここR319と新旧のR192境目峠と高速の徳島道だけなのです。 ここの県境ではお互いの標識が向かい合わせに建てられていて、パノラマ撮影してみるとご覧の様に1枚の写真に収める事ができました。 周りを見渡してみると「宇摩」と彫られた石標が、県界標ではなく郡界標でしょうか、少し疑問が湧いてきました。

銅山川沿いに遡ってはいるのですが、県境は小さな峠状になっていて、林の中を少し下ると明るくなって谷あいの集落に出ます、「あじさい茶屋」と書かれたお店があって水車が回っているので、食事でもできるのかと覗いてみたのですがお休みでした。 やはりこの季節の平日にこのルートで食事を期待するのは難しそうです。 と云うか時計が停まったままなんです。

銅山川沿いに遡ってはいるのですが、県境は小さな峠状になっていて、林の中を少し下ると明るくなって谷あいの集落に出ます、「あじさい茶屋」と書かれたお店があって水車が回っているので、食事でもできるのかと覗いてみたのですがお休みでした。 やはりこの季節の平日にこのルートで食事を期待するのは難しそうです。 と云うか時計が停まったままなんです。

銅山川には4つのダムがあるのですが、最も下流の新宮ダムの下に出てきました、現在は四国中央市となっていますが、元の宇摩郡新宮村の中心となる辺りです。 ここで直進する県道と右折するR319に別れています。 今夜は野営覚悟なのでスマホのバッテリを節約するために折々に電源を切っていたので、GoogleMapを確認せずに、思い込みで真っ直ぐ入ってしまったのです。 高速道の下をくぐった辺りから何かおかしいなと思いつつ、距離で2キロ程、標高で50m程登ってから道を間違っている事に気が付きます、これは高知県へ向う県道5号だったのです。 先の三叉路へ戻りR319へ入りますが、そこでも道路工事の誘導に惑わされて行き止まりの道に入ってしまい、数10mですが再び戻る事に。

銅山川には4つのダムがあるのですが、最も下流の新宮ダムの下に出てきました、現在は四国中央市となっていますが、元の宇摩郡新宮村の中心となる辺りです。 ここで直進する県道と右折するR319に別れています。 今夜は野営覚悟なのでスマホのバッテリを節約するために折々に電源を切っていたので、GoogleMapを確認せずに、思い込みで真っ直ぐ入ってしまったのです。 高速道の下をくぐった辺りから何かおかしいなと思いつつ、距離で2キロ程、標高で50m程登ってから道を間違っている事に気が付きます、これは高知県へ向う県道5号だったのです。 先の三叉路へ戻りR319へ入りますが、そこでも道路工事の誘導に惑わされて行き止まりの道に入ってしまい、数10mですが再び戻る事に。

とにかく新宮ダムへの登りへ入ったのですが、プランニングの段階でR319をそのまま登るとかなり余計に登らされるので、通れるか通れないかはともかく、新宮ダムの天端道路を経由する道を考えていたのですが、その道はダムを左に見つつも右に下りR319の下をくぐってダムへ下っているのです、その分岐を見落として高速道をはるか下に見下ろす処(写真左上)まで登ってきてしまっているのです、ここまで来て通れるか通れないかが判らない道の分岐まで戻る気力はありません、このままR319を辿るのが得策でしょう、結局150m程登って川之江へ抜ける堀切トンネルの入り口へ、R319は更に旧道の堀切峠へ向って登っています

とにかく新宮ダムへの登りへ入ったのですが、プランニングの段階でR319をそのまま登るとかなり余計に登らされるので、通れるか通れないかはともかく、新宮ダムの天端道路を経由する道を考えていたのですが、その道はダムを左に見つつも右に下りR319の下をくぐってダムへ下っているのです、その分岐を見落として高速道をはるか下に見下ろす処(写真左上)まで登ってきてしまっているのです、ここまで来て通れるか通れないかが判らない道の分岐まで戻る気力はありません、このままR319を辿るのが得策でしょう、結局150m程登って川之江へ抜ける堀切トンネルの入り口へ、R319は更に旧道の堀切峠へ向って登っています(写真右下)。 幸い「解除中」ではありましたがR319は時間帯通行止の案内が。

14時過ぎにようやくピークに到着、結局新宮村の分岐から標高差220m、ダムの堰堤からは180mも余分に登った計算になります。 とにかく道端に座り込んでお昼にする事にします。

恐らくは無駄に登っただろう道をダム湖畔まで下ってくると、案の定新宮ダムの天端道路は通れた様です。

恐らくは無駄に登っただろう道をダム湖畔まで下ってくると、案の定新宮ダムの天端道路は通れた様です。 新宮ダムの上には柳瀬ダム(金紗湖)と云うのがあるのですが、ここではR319は否応無くダムより高い処まで登らされます。

金砂町平野と云う処で再び直進する県道と右折するR319に、要するにここでR319と別れ真っ直ぐ県道を旧別子山村へ向う訳なのです、新宮で道を誤った原因がこれでお判りでしょう。 過去にコースミスをした多くはこんな思い込みなんですね。

金砂町平野と云う処で再び直進する県道と右折するR319に、要するにここでR319と別れ真っ直ぐ県道を旧別子山村へ向う訳なのです、新宮で道を誤った原因がこれでお判りでしょう。 過去にコースミスをした多くはこんな思い込みなんですね。

銅山川沿いの道は県道6号となりますが、ここまで走ってきたR319と比べると、整備された立派な道です、おまけにブルーラインが引かれていて伊予三島からサイクリングロードとして設定されている様で、「しまなみ」や「とびしま」よろしく、ここでは富郷ダムまでの距離が示されています。

銅山川沿いの道は県道6号となりますが、ここまで走ってきたR319と比べると、整備された立派な道です、おまけにブルーラインが引かれていて伊予三島からサイクリングロードとして設定されている様で、「しまなみ」や「とびしま」よろしく、ここでは富郷ダムまでの距離が示されています。

どうにか

どうにか17時には富郷ダム堰堤に到着、富郷ダムは銅山川にある4つのダムの中では最も新しく大きなダムで、ダム湖は法皇湖と呼ばれており、周辺も公園があったりと今風に整備されています、さてそろそろ今夜の野営地を探さなければならない時間です。

本日の走行79.8キロ、さすがに平均速度は13.1キロ、残念ながら4サイドでの3日連続100キロ超えは成らずでした。

2015年4月の「天の邪鬼『しまなみ』へ往く」は

こちらから

2015年10月の「『延陽伯』号『しまなみ』を往く」は

こちらから

2016年1月の「せとうちツーリング」は

こちらから

脇町潜水橋にて

寝たのか寝てないのか良く判らないまま0455徳島港に到着です。 まだまだ外は真っ暗、フェリーターミナルから徳島市の中心部までは4~5キロ離れていますし、土地勘がないとちょっと大変かも知れません。 いつも橋を渡ると左に川岸を見ながら、通称「ケンチョピア」と呼ばれるマリーナの脇を抜けて行く事にしています。 30年以上も昔ですが「徳島阿波踊りヨットレース」で停泊した事のある懐かしい場所です、対岸の県庁は新しくなりましたが。

寝たのか寝てないのか良く判らないまま0455徳島港に到着です。 まだまだ外は真っ暗、フェリーターミナルから徳島市の中心部までは4~5キロ離れていますし、土地勘がないとちょっと大変かも知れません。 いつも橋を渡ると左に川岸を見ながら、通称「ケンチョピア」と呼ばれるマリーナの脇を抜けて行く事にしています。 30年以上も昔ですが「徳島阿波踊りヨットレース」で停泊した事のある懐かしい場所です、対岸の県庁は新しくなりましたが。

今日は吉野川沿いに、ほぼR192を東みよし町の「美濃田の渕キャンプ場」までの約70キロ、以前にも走っていますし、途中で’うだつ’で有名に脇町に立ち寄る位のもので,、今一つ芸のないコースなので、思いついたのが神山町と云う処に古い自転車仲間のK夫妻がおられて、約束もなにもしていないのですが、お勤めではなく奥さんの家業を継がれているので、もしかすると久しぶりにお目にかかれるかも知れないと考えてみます。 ただ距離はともかくとして、そちらへ行くと徳島へ戻りでもしない限り、標高700m台の峠を越えなければ吉野川側へ入れないのです。 さて分岐点まで来て、いささか寝不足なもののお天気も良い事ですし、そちらへ向ってみる事にしました。

今日は吉野川沿いに、ほぼR192を東みよし町の「美濃田の渕キャンプ場」までの約70キロ、以前にも走っていますし、途中で’うだつ’で有名に脇町に立ち寄る位のもので,、今一つ芸のないコースなので、思いついたのが神山町と云う処に古い自転車仲間のK夫妻がおられて、約束もなにもしていないのですが、お勤めではなく奥さんの家業を継がれているので、もしかすると久しぶりにお目にかかれるかも知れないと考えてみます。 ただ距離はともかくとして、そちらへ行くと徳島へ戻りでもしない限り、標高700m台の峠を越えなければ吉野川側へ入れないのです。 さて分岐点まで来て、いささか寝不足なもののお天気も良い事ですし、そちらへ向ってみる事にしました。

吉野川の支流、鮎喰川沿いの県道を行きます、通勤時間帯とあって車が多いですが、初めての道初めての町は愉しいものです、沈下橋を見つけてちょっと立ち寄ってみたり。

吉野川の支流、鮎喰川沿いの県道を行きます、通勤時間帯とあって車が多いですが、初めての道初めての町は愉しいものです、沈下橋を見つけてちょっと立ち寄ってみたり。

分岐から25キロ程走って、お店へ到着したのですが、残念ながらお二人とも東京、大阪へ出掛けられているとの事でした。 私達自転車仲間の間ではいまや伝説となったご夫妻なので、久しぶりにお目にかかりたかったのですが。

分岐から25キロ程走って、お店へ到着したのですが、残念ながらお二人とも東京、大阪へ出掛けられているとの事でした。 私達自転車仲間の間ではいまや伝説となったご夫妻なので、久しぶりにお目にかかりたかったのですが。

神山町からはR438となり西へ、鮎喰川の対岸に桜が見えたので立ち寄ってみると、お寺の前には見事な枝垂桜が蕾を膨らませています。 「明王寺のしだれ桜」として徳島では良く知られた処だそうです、しだれはまだ早いのですが、まわりには桜が満開です。

遠回りしている上に、これから峠を越えて行かなければならないと云うのに暫しお花見です。

遠回りしている上に、これから峠を越えて行かなければならないと云うのに暫しお花見です。

R193との併用区間を過ぎ再び別れる処から、経の坂(倉羅)峠への登りが始まります(写真左上)、ここから峠まで標高差500m以上、途中一度ばかり休憩を入れましたが、どうにか漕ぎ上げて予定の正午前には峠に到着。 途中16%なんて勾配(写真右下)があって、失速して立ちコケ寸前でした。

R193との併用区間を過ぎ再び別れる処から、経の坂(倉羅)峠への登りが始まります(写真左上)、ここから峠まで標高差500m以上、途中一度ばかり休憩を入れましたが、どうにか漕ぎ上げて予定の正午前には峠に到着。 途中16%なんて勾配(写真右下)があって、失速して立ちコケ寸前でした。

北側の下りも相当なもんです。 この峠、南側では「経の坂峠」と記されていますが、北側では「倉羅峠」と記されるのがデフォルトの様です。

北側の下りも相当なもんです。 この峠、南側では「経の坂峠」と記されていますが、北側では「倉羅峠」と記されるのがデフォルトの様です。

吉野川河畔まで下り、ようやく本来のコースのR192へ戻ります、旧道を織り交ぜながら西へ、有名な「脇町潜水橋」を渡り脇町へ。 この橋なんですが想像以上に交通量が多く、車同士は交互通行しているのですが、こちらが自転車だと突っ込んでくるので、こう云った場所が苦手な人は要注意です、時々はトラックもやってきます。 交通量が多いのと、沈下橋と云って結構大きいので自転車の「自撮り」はなかなか難しいです。

吉野川河畔まで下り、ようやく本来のコースのR192へ戻ります、旧道を織り交ぜながら西へ、有名な「脇町潜水橋」を渡り脇町へ。 この橋なんですが想像以上に交通量が多く、車同士は交互通行しているのですが、こちらが自転車だと突っ込んでくるので、こう云った場所が苦手な人は要注意です、時々はトラックもやってきます。 交通量が多いのと、沈下橋と云って結構大きいので自転車の「自撮り」はなかなか難しいです。

予定の17時前には「美濃田の渕キャンプ場」に到着、ここを選んだのは無料だと云う事と、温泉のある道の駅が隣接していると云う事だったのですが、テントを設営し終えて夕食も兼ねて温泉へ向うと、なんと温泉は火曜が定休日との事、ちょっとリサーチ不足でした。 バンガローのある区画は大きいのですが、テントサイトは想像していたより狭く、シーズン週末だと到着が遅くなるとちょっと厳しいかも知れませんね。 それと提灯が吊ってある処をみるとお花見の頃は大変な事になっているかも。 平日にも拘わらず先客が3組、いずれも単車でのソロの様でした。 本日の走行112.3キロ、平均速度15.1キロ。

予定の17時前には「美濃田の渕キャンプ場」に到着、ここを選んだのは無料だと云う事と、温泉のある道の駅が隣接していると云う事だったのですが、テントを設営し終えて夕食も兼ねて温泉へ向うと、なんと温泉は火曜が定休日との事、ちょっとリサーチ不足でした。 バンガローのある区画は大きいのですが、テントサイトは想像していたより狭く、シーズン週末だと到着が遅くなるとちょっと厳しいかも知れませんね。 それと提灯が吊ってある処をみるとお花見の頃は大変な事になっているかも。 平日にも拘わらず先客が3組、いずれも単車でのソロの様でした。 本日の走行112.3キロ、平均速度15.1キロ。

2015年4月の「天の邪鬼『しまなみ』へ往く」は

こちらから

2015年10月の「『延陽伯』号『しまなみ』を往く」は

こちらから

2016年1月の「せとうちツーリング」は

こちらから

紀ノ川左岸を往く

写真はいつもの「自撮り」ではなく9さんに撮って貰いました。 九度山以西は久しぶりに走りましたが、専用道ではないもののブルーラインも引かれてずいぶんと整備がすすんでいます。

さて1日目は基本的に深夜に和歌山港から出る徳島行きの南海フェリーに乗るための移動みたいなものなんですが。 寄り道せずに行くと90キロ程のコースですので、あまり早く出発しても仕方がないどころか和歌山で時間潰しが大変ですので、九度山町で地元の自転車お友達9さんとお昼でもご一緒して、暗くなった頃に和歌山市街に入る様に考えて、朝9時頃に出発する事にしました。 旅支度はいつものキャンプと大して変わりませんが、食事は基本外食としてお湯を沸かす程度の準備だけにしました、テントもサイドバッグに押し込めるかなと思ったのですが、どうも寒暖の激しそうな予報なので、思いの他衣類や雨具、帰りの輪行袋と嵩張ってしまい、結局テントはパニア台の上に、まぁMoss Outlandは自転車ツーリング用としては大き過ぎるのですがね。 4つのサイドバッグ、フロント、サドル、テント、それに三脚と自転車以外で25キロ程に荷物になってしまったでしょうか。

ところでタイトルの「中央構造線」とは西日本を東西に横断する巨大な断層(系)で、難しい話を抜きにしても渥美半島から櫛田川、紀ノ川、四国の吉野川、豊後水道に突き出た佐田岬半島と、地形図を見れば、誰しもが顕著な地形的特長が感じられるかと思います。 今回のコースはその一部をなぞってみようと云うもので。 きっかけになったのは、ブログ「神戸から自転車に乗って」で紹介された四国吉野川支流の銅山川を辿るコース、銅山川と云う名前から想像がつくかも知れませんが、住友財閥の基礎ともなった別子銅山が上流にあったのです。 四国は長年ヨサクことR439を辿るツーリングを画策しているのですが、コース的になかなか厳しいものがあるので、その予習として走ってみようかと云う気になった訳です。

明日香村を抜け奈良県道120号へ入る五條方面への定番コースです、先日も和歌山へ向かわれたS氏を送ったりと2度ばかり走ったばかりです。 近鉄吉野線とJR和歌山線に沿って行きますので勾配もゆるく、道が狭いので車も少ない自転車向きのルートです。 重阪峠を越えて少し我慢してR24を走り五條市街は旧街道へ、古い街並みの残る五條新町を抜けます、写真左下は五新線の遺構です。 紀ノ川左岸に渡り県道55号線で和歌山県へ。

明日香村を抜け奈良県道120号へ入る五條方面への定番コースです、先日も和歌山へ向かわれたS氏を送ったりと2度ばかり走ったばかりです。 近鉄吉野線とJR和歌山線に沿って行きますので勾配もゆるく、道が狭いので車も少ない自転車向きのルートです。 重阪峠を越えて少し我慢してR24を走り五條市街は旧街道へ、古い街並みの残る五條新町を抜けます、写真左下は五新線の遺構です。 紀ノ川左岸に渡り県道55号線で和歌山県へ。

1155南海高野線の九度山駅下に着いた処で9さんに電話を入れてみると、迎撃しようとして五條近くまで行ってしまった様です、走るコースは暗黙のうちに決まっているのですが、

1155南海高野線の九度山駅下に着いた処で9さんに電話を入れてみると、迎撃しようとして五條近くまで行ってしまった様です、走るコースは暗黙のうちに決まっているのですが、何処ですれ違ったのでしょうか

。 ともかく九度山の道の駅で待つことにします、しかし「真田丸」効果は凄いですね、大変な人出です。 他に食事のできる処を求めてウロウロする事に。 食後に9さんの秘密基地に出向いて、とある部品を物色します。

その後も紀ノ川左岸を和歌山に向ってエスコートして頂く事に、ブルーラインが引かれていると云っても断続的で案内標識もありませんので、その辺は原住民の案内は心強いです、お陰で車と信号の少ない快適なコースを辿る事ができました。

その後も紀ノ川左岸を和歌山に向ってエスコートして頂く事に、ブルーラインが引かれていると云っても断続的で案内標識もありませんので、その辺は原住民の案内は心強いです、お陰で車と信号の少ない快適なコースを辿る事ができました。

久しぶりに現在の紀の川市に残る麻生津村道路元標へ立ち寄ります、私が道路元標を巡りだした10年程前には和歌山県には橋本町道路元標しか現存が確認されていなかったのですが、ここは地元のウォーキングコースとして紹介されていて見つける事ができました。

久しぶりに現在の紀の川市に残る麻生津村道路元標へ立ち寄ります、私が道路元標を巡りだした10年程前には和歌山県には橋本町道路元標しか現存が確認されていなかったのですが、ここは地元のウォーキングコースとして紹介されていて見つける事ができました。

9さんには貴志川の合流点まで送って貰い、JR和歌山線の船戸駅で少々休憩した後、和歌山市街へ。 夕食は和歌山ラーメンにしようとFaceBookのお友達のY氏に2,3軒のお薦めを挙げて貰いました。 和歌山ラーメンは基本的にいわゆる「中華そば」の類なのですが、お薦めの中からルートからあまり離れない処に、私好みの豚骨系のお店「丸花」があったのでそこへ向う事に。 1人だったのですんなり入れたのですが、私が出る頃には行列が。 ちょっとエグ味が感じられなくもないですが、人気店だけの結構なお味、ほうれん草とうずらの玉子が特徴です。

9さんには貴志川の合流点まで送って貰い、JR和歌山線の船戸駅で少々休憩した後、和歌山市街へ。 夕食は和歌山ラーメンにしようとFaceBookのお友達のY氏に2,3軒のお薦めを挙げて貰いました。 和歌山ラーメンは基本的にいわゆる「中華そば」の類なのですが、お薦めの中からルートからあまり離れない処に、私好みの豚骨系のお店「丸花」があったのでそこへ向う事に。 1人だったのですんなり入れたのですが、私が出る頃には行列が。 ちょっとエグ味が感じられなくもないですが、人気店だけの結構なお味、ほうれん草とうずらの玉子が特徴です。 しかし夜行便の0240発の出航にはまだまだ時間があります、そこで今回考えたのはスーパー銭湯でのんびりしようと、港に近い「ユーバス」と云う処を選んだのですがこれが失敗。 待合室程度のシートしかなく、ゆっくりゴロゴロしてられそうなスペースがないのです。 結局は時間を持て余しつつも隣のオークワで少し買出しをしたりしながら、和歌山港フェリーターミナルへ移動する事に。

関西から海路で四国へ渡るのは幾つかの航路があるのですが、南海フェリーが今月一杯まで自転車の航送料金が無料なのが、今回選んだ理由の一つなのですが、神戸~高松のジャンボフェリーに比べると所要時間が短く、それがかえって夜行便で休んで行こうと云う向きには辛いかも知れません、その上最寄駅の南海の和歌山港駅はなんと21時29着が最終なので、輪行で来ても和歌山市駅から走らざる得ないので、何度か使っているもののここの夜行便はあまり使い勝手の良いものではありません。 なお自転車の車両甲板への乗降は車より先に乗船し下船は後からでした。 本日の走行101.2キロ、平均速度16.4キロ。

関西から海路で四国へ渡るのは幾つかの航路があるのですが、南海フェリーが今月一杯まで自転車の航送料金が無料なのが、今回選んだ理由の一つなのですが、神戸~高松のジャンボフェリーに比べると所要時間が短く、それがかえって夜行便で休んで行こうと云う向きには辛いかも知れません、その上最寄駅の南海の和歌山港駅はなんと21時29着が最終なので、輪行で来ても和歌山市駅から走らざる得ないので、何度か使っているもののここの夜行便はあまり使い勝手の良いものではありません。 なお自転車の車両甲板への乗降は車より先に乗船し下船は後からでした。 本日の走行101.2キロ、平均速度16.4キロ。

予報ではお天気は思わしくないので、早めに撤収を済ませ帰途に就く事にしますが、まずは朝食の準備から。

なんと豪華な朝食ランチの出来上がりです。

撤収を済ませ各自荷物を4サイドにセットし、集合写真を、キャンプ場の入り口で4サイド4段重ねの写真を撮って、さぁ出発です。 少しパラパラときた様ですが、まだ本降りには時間がありそうです。

撤収を済ませ各自荷物を4サイドにセットし、集合写真を、キャンプ場の入り口で4サイド4段重ねの写真を撮って、さぁ出発です。 少しパラパラときた様ですが、まだ本降りには時間がありそうです。  4台の4サイドがドカドカと滝畑ダム川沿いの道を行きます。 お天気の事もあるので、全員は集合場所の柏原市役所前には戻らず、河内長野駅前でsyokoraさんとKIHARUさんとお別れし、UG兄さんと石川沿いに北上し自転車道に入ります。

4台の4サイドがドカドカと滝畑ダム川沿いの道を行きます。 お天気の事もあるので、全員は集合場所の柏原市役所前には戻らず、河内長野駅前でsyokoraさんとKIHARUさんとお別れし、UG兄さんと石川沿いに北上し自転車道に入ります。  12時過ぎには柏原市役所前に戻ってきました、ここで八尾に戻られるUG兄さんとお別れしましたが、フロントサイドの挙動がおかしいので点検してみると、キャリアの枠が外れています、このままでは上部の2本のネジにバウンドする度に負担がかかりますので、インシュロックで固定します。 さて桜井に向けて出発ですが、雨雲レーダーを覗くと見事に囲まれています、とにかくサイドバッグだけを雨養生して出発する事に。

12時過ぎには柏原市役所前に戻ってきました、ここで八尾に戻られるUG兄さんとお別れしましたが、フロントサイドの挙動がおかしいので点検してみると、キャリアの枠が外れています、このままでは上部の2本のネジにバウンドする度に負担がかかりますので、インシュロックで固定します。 さて桜井に向けて出発ですが、雨雲レーダーを覗くと見事に囲まれています、とにかくサイドバッグだけを雨養生して出発する事に。

この週末はsyokoraさんの音頭取りで河内長野市の滝畑ダム上流にある光滝寺キャンプ場へキャンプツーリングに行ってきました。 題して「家出キャンプ」、家人をほっといて遊びに出掛ける意なのですが。

今回の参加者は泊まり組がsyokoraさんに、UG兄さんに私、仕事の都合で遅れて見えられるKIHARUさんの4名に、日帰りでダイバーてっちゃんとofはやま夫妻が参加される事になりました。 集合場所は柏原市役所前に10時、石川サイクリングロードを経由して河内長野まで南下し、買出しをしてから滝畑ダムへ上がろうと云う段取りです。

さて桜井からですとR166竹ノ内峠を越えるのが最短で約43キロなのですが、石川CRを4サイドを連ねて走るのも面白いので、やや遠回りですが大和川沿いに柏原を目指す事にしました。 交通量の多いR25を少し走らなくてはならないのが難儀ですが、川沿いの平坦路のお陰で30分も早く着いてしまいました、まあパンク等のトラブルを考えると、これ位の余裕があって良いのですが。

さて桜井からですとR166竹ノ内峠を越えるのが最短で約43キロなのですが、石川CRを4サイドを連ねて走るのも面白いので、やや遠回りですが大和川沿いに柏原を目指す事にしました。 交通量の多いR25を少し走らなくてはならないのが難儀ですが、川沿いの平坦路のお陰で30分も早く着いてしまいました、まあパンク等のトラブルを考えると、これ位の余裕があって良いのですが。

話は前後しますが、今回の光滝寺キャンプ場は初めてなのですが、笠置キャンプ場同様の河原のキャンプ場で流しやトイレ以外の設備はなにも無いと云う事なので、椅子とテーブルを用意した方がとのお達しで、急ぎテーブルをポチりました、と云っても自転車で持って行けそうなものですからたかが知れています、アルミ製で見た目より軽いですが、背が低くてちょっと寂しい感じが… とにかく折り畳み椅子と併せてパッキングは出来ました。

話は前後しますが、今回の光滝寺キャンプ場は初めてなのですが、笠置キャンプ場同様の河原のキャンプ場で流しやトイレ以外の設備はなにも無いと云う事なので、椅子とテーブルを用意した方がとのお達しで、急ぎテーブルをポチりました、と云っても自転車で持って行けそうなものですからたかが知れています、アルミ製で見た目より軽いですが、背が低くてちょっと寂しい感じが… とにかく折り畳み椅子と併せてパッキングは出来ました。

話を戻しまして、柏原市役所前にはダイバーてっちゃん、syokoraさんが到着、UG兄さんは急用が出来て遅れ河内長野で追いつくとの旨の連絡があり、3台で石川CRに入ります。 ofはやま夫妻は貴志大橋で合流との事でしたが、日帰り支度の身軽さもあって石川CRを北上して来られて無事合流です。

話を戻しまして、柏原市役所前にはダイバーてっちゃん、syokoraさんが到着、UG兄さんは急用が出来て遅れ河内長野で追いつくとの旨の連絡があり、3台で石川CRに入ります。 ofはやま夫妻は貴志大橋で合流との事でしたが、日帰り支度の身軽さもあって石川CRを北上して来られて無事合流です。

河内長野のスーパーに立ち寄って今夜の食材の買出しです。

河内長野のスーパーに立ち寄って今夜の食材の買出しです。

買い込んだ大量の食材を3台の4サイドに分担して運びます。 ダイバーてっちゃんのサイドバッグにはネギが。

買い込んだ大量の食材を3台の4サイドに分担して運びます。 ダイバーてっちゃんのサイドバッグにはネギが。

お昼は「奥河内くろまろの里」と云う道の駅の様な処で弁当を拡げる事になり、追いかけてきたUG兄さんもここで合流、4台の4サイドを含む6台のマッドガード付き自転車が揃いました。

お昼は「奥河内くろまろの里」と云う道の駅の様な処で弁当を拡げる事になり、追いかけてきたUG兄さんもここで合流、4台の4サイドを含む6台のマッドガード付き自転車が揃いました。

さて滝畑ダムに向って出発ですが、身軽なofはやま夫妻はともかく、私以外の4サイドの早い事、滝畑ダムまではすっかりおいて行かれました。 ともあれ14時10分には光滝寺キャンプ場に到着です。 桜井の自宅から柏原市役所経由でここまで64.8キロでした。

さて滝畑ダムに向って出発ですが、身軽なofはやま夫妻はともかく、私以外の4サイドの早い事、滝畑ダムまではすっかりおいて行かれました。 ともあれ14時10分には光滝寺キャンプ場に到着です。 桜井の自宅から柏原市役所経由でここまで64.8キロでした。

まずはお茶とおやつの時間で一息入れます。 しかしこれだけの椅子やテーブルを自転車だけで運んできたんですよねぇ。

まずはお茶とおやつの時間で一息入れます。 しかしこれだけの椅子やテーブルを自転車だけで運んできたんですよねぇ。

1547にはKIHARUさんもTOEIで無事到着、なんと半袖ですやん。

1547にはKIHARUさんもTOEIで無事到着、なんと半袖ですやん。

ところで光滝寺キャンプ場は何も無いと云いましたが、夏場は大勢の人がこの谷あいのキャンプ場に押しかける様で、何と2階建ての駐車場があるのです。 明日のお天気は思わしくないので、雰囲気は今一つですが、その駐車場の下でテントを張る事にしました、これなら朝から降りだしても、テントも自転車も濡らさずに済みます。

ところで光滝寺キャンプ場は何も無いと云いましたが、夏場は大勢の人がこの谷あいのキャンプ場に押しかける様で、何と2階建ての駐車場があるのです。 明日のお天気は思わしくないので、雰囲気は今一つですが、その駐車場の下でテントを張る事にしました、これなら朝から降りだしても、テントも自転車も濡らさずに済みます。 テントの設営や夕食の準備をしている内にも、串柿見物の帰りに蔵王峠から下って来られた山川さんの訪問があったり、暗くなる前にとofはやま夫妻が帰途に就かれたりと、賑やかに過ごしながら陽が暮れて行きます。

お待ちかねの夕食はsyokoraシェフの指揮指導のもと「ちゃんこ鍋」が始まります、鍋を囲むにはこれ位の人数が一番ですね、そこへ地元河内長野のdendenさんが手土産の1本を提げて乱入してくれました。 そして鍋の後は焚き火を囲みながら夜は更けて行きます。 (syokoraさん、UG兄さんから写真をお借りしました。 )

11月と云え暖かい夜でした、用意はしてきたので着込んでいたら暑くなってきて、薄着で寝袋を被っただけの格好で休んでしまいました。 夜中に少し雨が降ってきたのですが、気にする程でもなさそうなのでそのまま寝ていましたが、閉口したのは対岸のR163を走る車の音、以前来た時は気にならなかったのですが。

明るくなった頃に起きだして、朝食と云うか昨夜のおでんと残った食材の整理、とにかくお腹に収めなければ持って帰れませんからね、おかげでお腹一杯。

走る距離は同じ位なのですが、枚方へ帰るkirakirabazilさん一行は9時過ぎに出発します。

走る距離は同じ位なのですが、枚方へ帰るkirakirabazilさん一行は9時過ぎに出発します。

私は昨日同様山越えルートで帰途に就きますが、白砂川沿いに県道<80>奈良名張線の須山あたりまで南下して奈良市街へ下り、お昼にローディ御用達の「まんま亭」でカレーでも食って、上街道で帰ろうと云う段取りです。 食材が減ったお陰でテントはサイドバッグに収まり、少しは身軽な格好になって10時前には出発する事に。

私は昨日同様山越えルートで帰途に就きますが、白砂川沿いに県道<80>奈良名張線の須山あたりまで南下して奈良市街へ下り、お昼にローディ御用達の「まんま亭」でカレーでも食って、上街道で帰ろうと云う段取りです。 食材が減ったお陰でテントはサイドバッグに収まり、少しは身軽な格好になって10時前には出発する事に。

前回は奈良市へ帰るらんぐざぁむさんと一緒だったので西狭川から安郷川沿いに走るかなりディープなコースでR369に入ったのですが、そのルートで奈良市街に下ってしまうと「まんま亭」へは登り返す事になるので、<184>須山西狭川線と<183>日笠東金坊線を継いで<80>奈良名張線に入ります、大慈仙から柳生街道に少し入る(写真左下)のですが、これが結構登らされます。

前回は奈良市へ帰るらんぐざぁむさんと一緒だったので西狭川から安郷川沿いに走るかなりディープなコースでR369に入ったのですが、そのルートで奈良市街に下ってしまうと「まんま亭」へは登り返す事になるので、<184>須山西狭川線と<183>日笠東金坊線を継いで<80>奈良名張線に入ります、大慈仙から柳生街道に少し入る(写真左下)のですが、これが結構登らされます。

12時前には「まんま亭」に到着、土曜日とあって賑わっています。 しかし4サイドは完璧に浮いています(^_^;) バークカレーを頂きます。

12時前には「まんま亭」に到着、土曜日とあって賑わっています。 しかし4サイドは完璧に浮いています(^_^;) バークカレーを頂きます。

隣に座っていた方に「〇〇さんですか?」と声を掛けられます、宇陀のいまやんさんのお知り合いの方で、「まんま亭」に私がチェックインしたのを見て知らせて貰ったそうです、世の中悪い事できません。 岐阜からカレーを食べに走って来られたそうで、大概な人です、人の事は云えませんが。 まんまさんに並んで写真を撮って貰いましたので、後日。

と云う訳で「まんま亭」の後、上街道を走って1349無事に帰投しましたが。 シャワーを浴びて着替え、こんどは「延陽伯」号を駆って長谷寺へ向います。

実は富山サイクリングクラブのご一行が2泊3日で奈良へ来られていて今日は長谷寺を回られて桜井泊の予定、長谷寺参道の宝国堂の前でエスコート役のなべちゃんとばったり、代表のitsuhashiさんにご挨拶し、一行11名を桜井の宿まで道案内して任務終了、明日明後日とお天気は思わしくないですが、晩秋の奈良をお愉しみ下さい。

実は富山サイクリングクラブのご一行が2泊3日で奈良へ来られていて今日は長谷寺を回られて桜井泊の予定、長谷寺参道の宝国堂の前でエスコート役のなべちゃんとばったり、代表のitsuhashiさんにご挨拶し、一行11名を桜井の宿まで道案内して任務終了、明日明後日とお天気は思わしくないですが、晩秋の奈良をお愉しみ下さい。 本日の走行asuka43.9キロ+silk14.4キロ。

奈良市大平尾(旧大柳生村域)にて

木枯らし一号が吹いた云うのにキャンプをしようと云う物好きな御仁が何組か、先月の「吉野周回ツーリング」から帰ってきたasuka号も、キャンピング装備を解けず待機状態。 4日水曜にkirakirabazilさんから6~7日と笠置までキャンプに行きますとの知らせ、7日には別の予定もあったのですが、そちらはあえて私が出るまでも無い様な感じなので、笠置の方へ参加させて貰う事に。 kirakirabazilさんとはTwitter繋がりなのですが、最近ちょくちょく流れ橋でお逢いする事が、実は古く「ランドナー補完計画」(本家の方)でのリンク繋がりだったりして、世の中狭いもんですわ。

笠置キャンプ場へは2008年にも行っていますが、桜井からだと普通に考えると奈良~木津経由となるのですが、否が応でも加茂から大型車の多いR163を走らなければなりません、それでいつも大和高原を越えて柳生から下る山越えルートで行く事にしています。

笠置キャンプ場へは2008年にも行っていますが、桜井からだと普通に考えると奈良~木津経由となるのですが、否が応でも加茂から大型車の多いR163を走らなければなりません、それでいつも大和高原を越えて柳生から下る山越えルートで行く事にしています。 とにかく大和高原へはここを登らないと始まりません、初瀬ダム。 4サイドに10%はなかなかキツいものがありますが、距離も知れていますし、私的には天理ダムより楽だと思うのですが。

笠置へは針からR369経由が一番楽なのですが、交通量も少なくもないですし、大平尾で「自撮り」をしたかったので山田から田原へ抜ける事にしました、「大和高原早朝ラン」とかで何度も走っているコースですが、ここの無名の峠やはりキツいですわ、ちなみに本日の最高標高。

笠置へは針からR369経由が一番楽なのですが、交通量も少なくもないですし、大平尾で「自撮り」をしたかったので山田から田原へ抜ける事にしました、「大和高原早朝ラン」とかで何度も走っているコースですが、ここの無名の峠やはりキツいですわ、ちなみに本日の最高標高。

峠を越えると快走ダウンヒル、晩秋の里山の風景が素晴らしいです。

峠を越えると快走ダウンヒル、晩秋の里山の風景が素晴らしいです。

県道<47>天理加茂木津線に入りえっちらお

県道<47>天理加茂木津線に入りえっちらおっ

ちらアップダウンをこなして大平尾分校跡へ、ちょっと場所をお借りしてお昼にします、今日は日なたにいると暑い位の陽気です。 そして食後は「自撮り」、先月にも来ていますが狙い通り向かい側の山が色づいています。 コース取りを確認しながら2テイクばかり、こうやってメイキングショットを見て貰うと大したロケーションでもないのですがね、雪が降ったらまた来てみようかな。

大柳生まで下ってきたのでこのまま川沿いに下れば良いのですがせっかくですので、大柳生村道路元標の後、小さな峠を越えて柳生村道路元標と、生存確認に回ります。

大柳生まで下ってきたのでこのまま川沿いに下れば良いのですがせっかくですので、大柳生村道路元標の後、小さな峠を越えて柳生村道路元標と、生存確認に回ります。

柳生から下りの途中で京都府となり笠置町の古い街並みに下りてきました「かさぎ」ではなく「かさおき 2Fビリヤード」と書かれた看板がレトロですね。 写真には写っていませんが、この辻に京都府相楽郡の笠置村道路元標があります。

柳生から下りの途中で京都府となり笠置町の古い街並みに下りてきました「かさぎ」ではなく「かさおき 2Fビリヤード」と書かれた看板がレトロですね。 写真には写っていませんが、この辻に京都府相楽郡の笠置村道路元標があります。

予定では15時だったのですが、14時過ぎにはキャンプ場に到着、

予定では15時だったのですが、14時過ぎにはキャンプ場に到着、関西本線笠置駅の真下です、

ここのキャンプ場は車であろうと自転車であろうと、大型のファミリーテントにタープを張ろうと一律1人300円/日、1泊だと600円と単純明快リーズナブルなキャンプ場です、サイトは木津川の何にもない河川敷で土手の上に炊事設備とトイレがあるだけです。 kirakirabazilさん一行は1545到着の予定と云う事ですので、それまでに設営して「おでん」の仕込をやっておいて、交替に近くの温泉に行こうかと。

SNSによるとどうやら木津川の自転車道でパンクした様なのですが、思いのほか早くやってきました。 イワイ、グランボアと私のアスカで3台のマッドガード付き自転車が揃いました。 本日の走行47.6キロ。

1日目 2日目

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

明日から恒例の「月うさぎキャンプ」、2010年から年に1,2度行われていて今回で9回目となります。 天気予報の方はあまり芳しくありませんが、どうやらここにきて雨が降るのは1日目の夜から2日目の朝にかけて、ただ雨風がかなりキツくなると云う事が気になります。 過去何度か降られた事もあるのですが、中止にした事はなく一度だけ台風の接近でやむなく2泊3日を1泊2日に短縮した事があるだけです、往復の道のりで降られず、雨の撤収さえなければ万々歳と云う事に、2日目の村内サイクも、雨ならば屋根のある処でのんびり過ごせればいいやと何にも考えていません、GWの混雑も渋滞も縁のない東吉野の山中で過ごせれば上等です。 今の処参加者はYouすけ君を含めて13名、奈良、大阪、和歌山、兵庫、滋賀、愛知から、来るべき人はちゃんと顔を揃えていますネ。

明日から恒例の「月うさぎキャンプ」、2010年から年に1,2度行われていて今回で9回目となります。 天気予報の方はあまり芳しくありませんが、どうやらここにきて雨が降るのは1日目の夜から2日目の朝にかけて、ただ雨風がかなりキツくなると云う事が気になります。 過去何度か降られた事もあるのですが、中止にした事はなく一度だけ台風の接近でやむなく2泊3日を1泊2日に短縮した事があるだけです、往復の道のりで降られず、雨の撤収さえなければ万々歳と云う事に、2日目の村内サイクも、雨ならば屋根のある処でのんびり過ごせればいいやと何にも考えていません、GWの混雑も渋滞も縁のない東吉野の山中で過ごせれば上等です。 今の処参加者はYouすけ君を含めて13名、奈良、大阪、和歌山、兵庫、滋賀、愛知から、来るべき人はちゃんと顔を揃えていますネ。  しかし今日は明日の予報が恨めしい様なお天気です、テントの点検と雨に備えて防水処置を念入りに。 先日の「野迫川サイク」で出たマッドガードの修復とブレーキシューの交換、在庫があると思っていたら見つかりません、気付いて頼んでおけば翌日に送料無料で届く、便利と通り越して凄い世の中です。 しかし後リムはそろそろ限界かなぁ。 買い物を済ませたら、後はいつもの「何か一品、何か1本」の下拵えを。

しかし今日は明日の予報が恨めしい様なお天気です、テントの点検と雨に備えて防水処置を念入りに。 先日の「野迫川サイク」で出たマッドガードの修復とブレーキシューの交換、在庫があると思っていたら見つかりません、気付いて頼んでおけば翌日に送料無料で届く、便利と通り越して凄い世の中です。 しかし後リムはそろそろ限界かなぁ。 買い物を済ませたら、後はいつもの「何か一品、何か1本」の下拵えを。