「有田~日高」 と「尾鷲~熊野市」 へ行きましたが、ただ今の処は来月中旬まで身動き取れそうにないのです。畳んだ場合にサドルバッグが邪魔 になるのです、代わりに走行中は輪行袋をぶら提げます。最初に用意したフレームバッグ でも間に合っていたのですが、あまりにチープな作りだったのでZefalのものをチョイス。

「自撮り」 の必需品である三脚、縮長30cm以上のものとなると自転車で運ぶのはなかなか大変、キャラダイスの大型サドルバッグの場合は横置きにしてフラップに巻き込んだり 、サイドバッグ装備の場合はバッグの上に載せる様に固定しているのですが、三脚だけにスピーディに出し入れしたいものです。サイドバッグのリニューアル の折に用意していたアルミ板を流用しました。でして余計な穴が幾つか開いています。長穴を4つ開けて固定用のベルトを取り付けます。見た目はあまり格好は良くないですが、荷物を着ければ見えませんし。いつかキャリアをオーダーする機会があれば、パニア台の足にダボを付けて、バネルをパイプで作れば良いでしょうね。

No tags for this post.

3代目のGPS GARMINのGPSmap 60CSxなる発売当時のフラグシップモデル。最近のものは知らないのですが、この時代のGARMINは振動による電源の瞬断が起こりやすく、対策に盟友K氏の様に接点部分を直結させている人も多かったのですが、私は外部のモバイルバッテリーからのUSB給電で凌いでいて、これはフロントバッグを常用しているこそなのですが。ところがそのミニUSBのコネクタが緩くなってきて外部電源が切れる事が度々起こる様になってきました。外部電源ですがバックライトが常に点灯させる事ができてナイトランの時に有難いので、できる事ならこの部分を直したかったのですが、下手に触ってデータのやりとりができなくなってしまうと元も子もないので、電池使用を続けていたのですが、案の定振動での瞬断は起こり、気がつくと電源が落ちていて走行ログがズタズタなんて事もしょっちゅう。

No tags for this post.

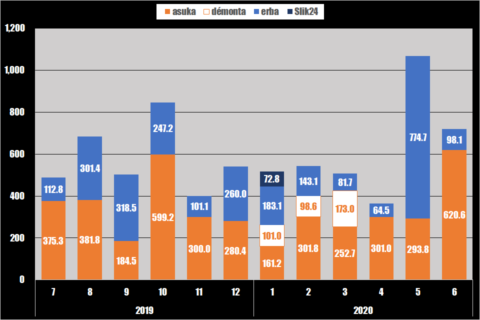

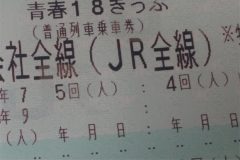

6月は走行718.7キロ、内訳はasuka 620.6キロ、erba 69.4キロ、2020年の累計が3,811.4キロ。遠回り通勤ライドをやめてしまったのですが、2回のキャンプツーリングでどうにかと云う数字です。コロナ禍が多少落ち着いたと思ったら、勤務先に欠員がでて暫くは泊りがけとかロングライドができなくなってしまいました。7/20からは「青春18きっぷ」の夏のシーズンも始まるのですがネェ。

No tags for this post.

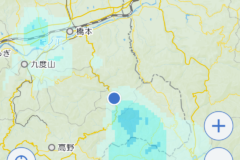

この週末は2年ぶりに野迫川村へ、一昨年11月に高野山経由で野迫川~護摩壇山~奥千丈林道~十津川 と3泊4日で走って以来、今回は一昨年6月 に続いて「昭和食堂」の「雲海合宿」に参加のためですが、ただ天気予報だと雲海は望めないかな、せめてホタル位は。

野迫川と云えば奥高野と呼ばれるだけに高野山経由のルートも当然考えられる訳ですが、交通量の多い矢立から大門への登りが嫌で敬遠していたのですが、極楽橋駅の手前を経由するルート教えて貰ってから何度か走っています、紀伊細川駅への分岐まで我慢すれば後は車の少ない道を縫って高野山役場の裏側へでます。キャンピングに限ってでも2017年と2018年に走っていて、今回も検討してみたのですが、野迫川村でも川原樋川方面へ下るならともかく野川谷へ下るのでは余計に200mは登る計算になります。

2016年4月にT御大とF1氏と3人で走った 位かと。とにかく車が多いのと、小代下から中原への登りが嫌い、川沿いのルートなのになんでこんなに登らなアカンのか。上図では極力車を避けるために五新線跡やら西吉野大滝経由の旧道を辿っています(Ride with GPSによるルート作成ではトンネル区間は道路面では地表面の標高になっています)。なお旧い天辻隧道 は健在ですが西吉野側は全線ダートです。「吉野周回ツーリング」 と2017年11月の「野迫川キャンプツーリング」 では、県道53号を走りたくないだけの理由で旧大塔村宇井から、県道734号高野辻堂線と云うとんでもないルートで野迫川村入りした事があります、いずれも高野辻休憩所で野営したのですが、後にも先にも雲海 を拝めたのは2017年11月の時だけです。

投稿ナビゲーション

古稀に至ってもなお「走」「工」「趣」三拍子揃って三流のサイクリスト。ライフワークは「道路元標」と「自撮り」。なお「■ャリ」等の自転車に対する卑しい言葉をコメント等ではお使いにならないで下さい。

夏の青春18きっぷのシーズンも始まった事ですので、久しぶりにデモン太を調整がてら出動させます。春は「有田~日高」と「尾鷲~熊野市」へ行きましたが、ただ今の処は来月中旬まで身動き取れそうにないのです。

夏の青春18きっぷのシーズンも始まった事ですので、久しぶりにデモン太を調整がてら出動させます。春は「有田~日高」と「尾鷲~熊野市」へ行きましたが、ただ今の処は来月中旬まで身動き取れそうにないのです。