ここ暫く左膝と腰の調子が良くありません、軽い痺れと云う感じで我慢できない程でもないのですが… 自転車通勤をやめる訳には行かず、左膝は踏み込むと痛むので、踏み出しは意識して右で、坂道は控えています。先月末の「伊那路ツーリング」は2日で206キロ、今月2日の「いわっし村」は96キロと走ったので、疲れかなと最初は思っていたのですが、もう2週間になります、自分的には「伊那路」の時からサドルが低い様なと思いつつ邪魔臭くてそのまま走っていたのが原因の様な気がするのですが。腰もどちらかと云うと左だしうちのPT(理学療法士)に訊いたら神経系を疑ってみるのも、と云われると左つま先まで痺れてきた様な。来週には松阪~賢島のサイクルトレイン絡みで走りたいのと、来月GW明けに琵琶湖キャンプツーリングを計画しているのですがネェ。しかし体重が80キロを切ると事故に遭ったり故障している様な、お陰で減量プログラムが捗りません。

ここ暫く左膝と腰の調子が良くありません、軽い痺れと云う感じで我慢できない程でもないのですが… 自転車通勤をやめる訳には行かず、左膝は踏み込むと痛むので、踏み出しは意識して右で、坂道は控えています。先月末の「伊那路ツーリング」は2日で206キロ、今月2日の「いわっし村」は96キロと走ったので、疲れかなと最初は思っていたのですが、もう2週間になります、自分的には「伊那路」の時からサドルが低い様なと思いつつ邪魔臭くてそのまま走っていたのが原因の様な気がするのですが。腰もどちらかと云うと左だしうちのPT(理学療法士)に訊いたら神経系を疑ってみるのも、と云われると左つま先まで痺れてきた様な。来週には松阪~賢島のサイクルトレイン絡みで走りたいのと、来月GW明けに琵琶湖キャンプツーリングを計画しているのですがネェ。しかし体重が80キロを切ると事故に遭ったり故障している様な、お陰で減量プログラムが捗りません。

さて前置きが長くなりましたが、お天気も良いので勤務明けから軽く平地を流して帰る事にします。先週乗った田原本線の期間限定サイクルトレインが今日最終日ですので、前回とは逆に西田原本から新王寺まで乗車し、いわゆる筋違道で帰ってる事にしました、まず飛鳥川沿いから下ッ道(中街道)へ。

道路元標は旧街道沿いに残っている事が多いので、下ッ道沿いに走るとも幾つかの道路元標を見る事ができます、気が付けばの話ですが、磯城郡の多村道路元標(写真左)、田原本町道路元標(写真右、かさ上げされているのが判りますね)。

他所者には迷路の様な田原本の街中を抜けて西田原本駅へ、1014発に乗車します。

ところで一見他の路線と繋がっていない様に見える近鉄田原本線って、どこから車両の出し入れをしているのか。橿原線の田原本駅と田原本線の西田原本駅の北側、住宅に囲まれる様に渡り線があるんですね、朝夕に通勤通学時間帯のダイヤで田原本線内を走っている編成が増減する折に通過するみたいです。

ところで一見他の路線と繋がっていない様に見える近鉄田原本線って、どこから車両の出し入れをしているのか。橿原線の田原本駅と田原本線の西田原本駅の北側、住宅に囲まれる様に渡り線があるんですね、朝夕に通勤通学時間帯のダイヤで田原本線内を走っている編成が増減する折に通過するみたいです。

今日は私1人(台)かなと思っていたら3両目に御夫婦と思しき2人が、自転車利用は中間の2両目と云う事になっていたと思うのですが、あまり周知されていない様で、ただあまり徹底されると困る事もあるかも。なお新王寺駅は西田原本駅と同様に頭端式(櫛形)ホームなのですが、1線2面で昇降扉が別になるので自転車の昇降がし易いです。

休日で賑わう駅前を避けて線路沿いを東へ。新王寺駅のある王寺駅からはJR関西本線と和歌山線と近鉄田原本線が東側へ出ているのですが、田原本線は関西本線を跨いで和歌山線との間に出ます、手前の踏切が和歌山線です。

休日で賑わう駅前を避けて線路沿いを東へ。新王寺駅のある王寺駅からはJR関西本線と和歌山線と近鉄田原本線が東側へ出ているのですが、田原本線は関西本線を跨いで和歌山線との間に出ます、手前の踏切が和歌山線です。

少し寄り道して菜の花が水面に映える大和川べりに出て昭和橋まで戻り対岸の右岸を走る事にします。北側になる右岸の道は竜田川と富雄川が合流する処で迂回するので少し遠回りになるのですがね。

少し寄り道して菜の花が水面に映える大和川べりに出て昭和橋まで戻り対岸の右岸を走る事にします。北側になる右岸の道は竜田川と富雄川が合流する処で迂回するので少し遠回りになるのですがね。

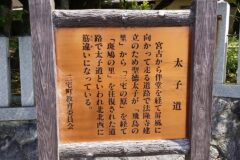

右岸を遡り馬場尻橋を渡り寺川左岸に入ります。聖徳太子が法隆寺建立の為に通ったされる筋違道(太子道とも法隆寺街道とも)は多くが失われているのですが、寺川以南三宅町から田原本町にかけてその道筋を辿る事ができます、地図を見ると東西南北に整備された道に対してこの道が斜行している事が良く判ります、それが「筋違」の謂れなのですが。

右岸を遡り馬場尻橋を渡り寺川左岸に入ります。聖徳太子が法隆寺建立の為に通ったされる筋違道(太子道とも法隆寺街道とも)は多くが失われているのですが、寺川以南三宅町から田原本町にかけてその道筋を辿る事ができます、地図を見ると東西南北に整備された道に対してこの道が斜行している事が良く判ります、それが「筋違」の謂れなのですが。

三宅町では数少ない観光資源?なのであちこちに案内が整備されています。

三宅町屏風の杵築神社、門前に磯城郡の三宅村道路元標が。

三宅町屏風の杵築神社、門前に磯城郡の三宅村道路元標が。

田原本町域に入り筋違道は黒田駅の西側で田原本線と交差します。地形図を見ると条里制の名残りを残す奈良盆地の中で斜行する田原本線と寺川水運と筋違道には妙な共通点が見えてきます。

京奈和自動車道と交差すると都村道路元標(田原本町宮古)が残っています、実はこの十字路の北東角から南東角に最近移転してかさ上げされています、このロケーションまですのでいつまで建っていられるのか心配しているのですが、少なくとも田原本町は道路元標の歴史的価値を認識してくれている様です。最近では住宅の一角にあった高市郡の真菅村道路元標(橿原市)が失われてしまいました。

残念ながらこの先で筋違道はぷっつりと途切れてしまいます、適当に走ると飛鳥川沿いの自転車道に出てしまいましたので、八木札の辻を経て横大路で帰途に就きました。本日の走行38.9キロ。

さて数が合わなかったの粉浜村がその西成郡に属していた為ですが、自治体がそのまま残る岸和田市や、町制こそひかれたものの合併する事なく残る「熊取村」2006年に何の手ががりもなしにたまたま発見できたのはともかく、大正14年(1925年)に大阪市に編入された「粉浜村」が100年近くも現存しているのは奇跡的かと。

さて数が合わなかったの粉浜村がその西成郡に属していた為ですが、自治体がそのまま残る岸和田市や、町制こそひかれたものの合併する事なく残る「熊取村」2006年に何の手ががりもなしにたまたま発見できたのはともかく、大正14年(1925年)に大阪市に編入された「粉浜村」が100年近くも現存しているのは奇跡的かと。